祁剧发祥于祁阳,旧称“大戏”、“祁阳戏”、“祁阳班子”、“楚南戏”等。新中国成立后,始称祁剧。明代中叶,江西“弋阳腔”目莲戏传入祁阳,与祁阳地方语言、音乐、祭祀、风俗、民情相结合,逐步演变为祁剧高腔。以后昆、弹腔相继传入,成为祁剧三大声腔。明嘉靖年间,祁剧已初具规模。此后,逐步流传到湘南、湘西、湘中、粤北、赣南、闽西、广西、黔东一带,有“祁阳弟子遍天下”之称。在长期流传过程中,造成剧目、唱腔、脸谱、服饰、应工、表演风格的差异,形成两大流派:以祁阳县、永州市为中心的湘南各地祁剧叫永河派,以邵阳市为中心的湘中、湘西各地祁剧叫宝河派。

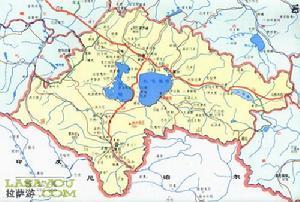

祁剧戏曲剧种。流行于湖南省的祁阳、衡阳、邵阳、零陵、郴州、怀化等地区,以及广西壮族自治区和赣南、粤北、闽西一带。祁剧兼唱高腔、昆腔、弹腔3种声腔。高腔分永河、宝河两派,均用祁阳官话演唱,演唱时永河派由鼓师帮腔,宝河派用唢呐帮腔。它们都与弋阳腔有历史渊源关系,由于吸收各自流行地区的山歌、俗曲等民间艺术和吟诗声调,而形成两种不同流派。明代后期,当地已有戏班活动。清代中叶,班社渐增,多兼唱高、昆两种声腔,至嘉庆年间,弹腔传入,形成了高、昆、弹三者兼唱的祁剧。它和广西的桂剧也有历史渊源关系,艺人过去曾一度相互搭班演出。在赣南,至今还有祁剧专业剧团,当地称“楚南戏”。

祁剧_祁剧 -简要介绍

祁剧,湖南地方大戏剧种之一。旧称祁阳班子,又称祁阳戏。因形成、发展于湖南祁阳而得名。

祁剧祁阳人向爱歌舞,民歌小调极为丰富。祁阳之地信鬼好祀,多有百戏、杂技之艺。明代初年,弋阳等戏曲声腔流入这肥沃的土地。弋阳腔与祁阳的民歌小调、祭祀歌舞相融合,形成了高腔系统。明万历年间,祁阳一带的戏曲,又吸收了昆腔音乐和昆腔剧目。清康熙后,祁剧先后融汇徽调、汉调和秦腔,形成了弹腔。随着这不断的融合与吸收,祁剧的声腔、剧目、表演艺术日益丰富, 逐步发展成为一个以弹腔为主体的多声腔的湖南地方大戏剧种。

祁剧的流布区域较为广泛。除湖南的衡阳、零陵、怀化、邵阳、郴州等地区拥有祁剧演出班社之外, 不少祁剧班社还到外省演出,足迹流布桂、粤、赣、闽、滇、黔诸省。在演出过程中,祁剧与桂剧、粤剧、闽西汉剧、广东汉剧等地方戏曲剧种,相互学习,相互促进,既扩大了祁剧的影响,又丰富了自己的艺术表现形式,推动了地方戏曲艺术的发展,曾一度形成“祁阳弟子遍天下”的鼎盛局面。

在漫长的历史发展中,祁剧积累了不少优秀的剧目。虽因历史变故、血风腥雨,加之口手相传的学艺方式,使不少剧目埋在了历史的烟尘之中,但经过挖掘整理,保留下来的剧目还有近千。

祁剧_祁剧 -历史沿革

祁剧源于弋阳腔,是明初传入祁阳后与地方艺术相融合,长期演变而逐渐形成的。据说为明永乐年间(1403-1424),当时弋阳腔随江西移民传至祁阳,逐渐传播形成。弋阳腔最早的剧目是《目连传》,其被称为祁剧高腔之祖。祁剧在明代后期,已成为湖南流行较广的剧种。据清代同治九年修纂的《祁阳县志・艺文志》记载,明朝末期,祁阳地方已经有了较为健全体制的戏班活动。

祁剧高腔是祁剧最早的声腔,清朝康熙后期,祁剧在先后融合了徽调、汉调和西黄腔之后,逐渐形成了弹腔(南北路)。后弹剧在发展过程中,南路有受宜黄戏的交流影响。随着其流行和剧目及表演艺术的变化,祁剧声腔形式日益丰富。

清朝康熙、乾隆时期,祁剧社有较大的流传和发展,向外遍及广西、广东、江西、福建等省。祁剧著名班社在清嘉庆年间有吉祥班、老四喜班等。咸丰、同治(1851-1874)以后,祁剧有了全面的发展,众多新剧社、剧目和名家不断涌现。

当时的班社有科班、中班、江湖班三种:一、科班。一般的艺员入科三年才满师,期间的活动都在科班内。早期的科班在白水、零陵、贵恙、祁阳等地活动。二、中班。一般在学徒出科后,还要再帮师三年。学徒在次期间仍然一边唱戏,一边学戏,有微波的收入,这段时间被称为“中班”。三、江湖班。最早的江湖班是老春花班,在康熙年间就在武岗一带进行演出活动。乾隆年间有诸如庆芳班、瑞华班、新喜堂班等光绪年间著名班社有荣庆班、老永和班等。清朝末年的四喜班、荣庆班、老永和班和天仙园,合起来被称作“四大名班”。

在祁剧界,艺人们有“三去赣南”之说,第一批在乾隆时期;第二批是仁和班在同治末年;第三批是福兴班在清朝末期民国初年。道光帝时期,艺人龙明信带领的新福祥班在江西宁化著名一时。民国时期,祁剧第一个女子科班丽华班于1933年在祁阳洪桥创办。

新中国建国后,剧团发展兴盛。1956年时,湖南全省有祁剧社团29个,共有1972人参与从事。从1958年起,不断创作现代剧作,如《送粮》、《新坡将军》等。在1960年,湖南省祁剧艺术团汇报演出了《闹严府》;同年,还开始兴建湖南省祁剧院。1963年在省戏曲学院设立祁剧科,开始招收专业学员。十年动乱,使祁剧艺术备受摧残,1978年以来,才渐渐恢复起来,1980年底,湖南省文化局组织全省祁剧教学演出,组织评选出二十四个优秀剧目录相、从而为祁剧保留了众多的许多优秀剧目表演艺术材料,为祁剧的保存和发展做出了巨大的努力。

祁剧_祁剧 -表演形式

祁剧音乐,素以高亢、激越见称。曲牌十分丰富,据邵阳地区已整理付印的音乐资料统计,有一千零七十九首。

祁剧高腔是祁剧中最古老、最有特色的一种声腔。至今还保留着“帽形燥鼓”这种古老的乐器。祁剧弹腔,是后于高腔兴起的一种声腔,分南北二路。它的南路,包括〔弋板〕、〔安春〕、〔阴皮〕等。在它的发展过程中,受宜黄戏和徽剧的影响。

祁剧昆腔用唢呐和笛子两种乐器伴奏,唢呐多用于情绪激昂、气势磅礴的唱段,笛子多用于叙事、抒情、轻快的唱段。唢呐伴奏时用大锣、大鼓、大钹以加强气氛;笛子伴奏时用帽形燥鼓轮奏。

祁剧过场音乐,分“大牌子”和“小牌子”两类,大牌子曲调丰富,既可渲染威武雄壮、庄严肃穆的气氛,也可表现热烈欢快、沉痛悲切的情绪。小牌子曲调轻快、流畅,多半用以配合表演动作,表现人物思想感情。

祁剧的脸谱化妆,只用红、黑、白三个基本色调。花脸(净)脸谱,除粉脸外,其它多是专人专脸。祁剧的服装、首饰,也有它的特点。

祁剧的行当,也和其他剧种一样,分为生、旦、丑、净四行。细分又有八大色、十个头等等分称。八大色是生、旦、净、丑每行两个。

祁剧_祁剧 -艺术特点

祁剧音乐丰富,高、昆唱腔和伴奏曲牌数以千计。弹腔分南北路,南路相当于二簧,北路相当于西皮,并有弋板(四平)、安春(吹腔)等调。祁剧唱腔高亢激越,传统唱法除夫旦、丑用真声外,其他行当均讲究“雨夹雪”(真假声结合)。演唱要求严格,咬字注重单、双、空、实,出音讲究抑、扬、顿、挫,务求字正、音清、腔圆。伴奏乐器主要为祁胡、月琴、三弦、板胡(瓜琴)4大件,祁胡的琴筒用楠竹制成,小而长,筒口成喇叭形,琴柱内装铁条,琴弓内藏铁丝,其音高亢宏亮。打击乐器有特制的高音战鼓和帽形噪鼓以及宽边大锣和大钹等。

祁剧祁剧的音乐受湘南地方语言音调和当地民间音乐的影响,经过长期的艺术实践,形成了浓郁的地方特色和丰富的艺术表现力。

祁剧的表演艺术具有与众不同的特色。其艺术风格既有粗犷、朴实、富于山野气息的一面,也有细腻精致的一面。祁剧的角色行当为正生、小生、正旦、老旦、花脸、丑脚七行。表演上有一些特有的形式,“亮相”、以及各行当的出手、出脚,都有要求。祁剧的丑行艺术相当发达,除了丑行共有的诙谐、幽默之外,更多泥土的芬芳。在表演上,祁剧还特别注意绝招和特技的运用。如打叉、罗口袖功、罗帽功、紫金冠功、堆罗汉、倒大树等。有些戏还将民间武术融入武打场面,使之更具吸引力和地方色彩。

祁剧剧目中,有不少做工戏,如《烤火下山》、《刘高抢亲》等。这些戏道白、唱词很少,主要是靠表演动作来介绍剧情,展开故事,表现人物。这样一来,也就形成了祁剧重表演、重做工的特点。另外,祁剧表演还特别重视眼功,眼神表情多种多样:表现吃惊或焦急用斗眼,表现沉思用梭眼,表现威武英俊用颤眼,表现人之喜悦、爱慕用俊眼等。

祁剧音乐丰富,高、昆唱腔和伴奏、曲牌数以千计。一般可以分为高腔、弹腔、昆腔三种唱腔,高扬激昂的调门。

高腔是祁剧演出中最古老和具有特色的声腔,至今仍然保留着帽形噪鼓等古老的伴奏乐器。演唱的时候,用鼓来打击出节拍,出腔则配合有锣鼓、唢呐来伴腔,用来渲染气氛,具有弋阳腔的“其节以鼓,其调喧”的特点。它的曲牌可以分为南、北、正、杂等类别。南、北曲牌的区别主要在旋律和乐曲情绪上,一般南曲比较抒情,北曲的比较悲壮。

弹腔可分为南北两路,其中南路相当于二簧,包括弋板、安春、阴皮等,在发展过程中曾经受到徽剧、宜黄腔等的影响。北路则相当于西皮,并有弋板(四平)、安春(吹腔)等调。南北路旋律相互糅合应用,被称为“南转北,北转南”。

昆腔保留的曲牌较多,曲牌版式大体可以分为正板、青板、吊句子三种。其中正板为一板三眼的四拍子;青板则为一板一眼和有板无眼的样式,多适用于节奏较快、情绪变化较大的场面;吊句子则多为自由节奏的板式,适合情绪激昂的场面。

祁剧的唱腔高扬激昂,传统的唱法除了夫旦、丑角用真声外,其他的行当均讲究用“雨夹雪”(真假声结合)的方式。演唱要求严格,咬字则要注重表现单、双、空、实,出音则讲究抑、扬、顿、挫,务求要做到字正、音清、腔圆。在表演艺术上,祁剧具有粗犷、夸张、朴实的特点,动作讲究眼、鼻、胸、手指、脚尖的配合一致和匀称协调,必须符合一定的规格,称为“归子午”。祁剧的表演有一套本剧种特有的严格程式:例如“亮相”就规定要在撩袖、抖袖、整冠或者整鬓之后再进行;“开衫子”则可以分为全衫子和半边衫子;表现将校辕门侯差和武将出征前的战斗的准备,动作程序繁杂,规格严谨,难度很高。

祁剧的各行当脚色的指、眼、步和身段,都各自有一套技法:要求花脸过头、须生平眉、小生平肩。例如花脸一般讲究眼珠的滚动和脸部肌肉的颤动;旦行讲究柔软放松的“棉花身段”等。祁剧在表演工夫上特别重视腕子功,要求能做到倒掌(手掌向外,手指能碰到手臂),转动灵活,耍出各种“腕子花”样式,做到柔弱无骨、转动灵活自如。眼神表情也有多种多样,表现吃惊或者焦急时用“斗眼”,表现发怒或者威胁时用“瞪眼”,表现沉思时用“梭眼”,表现气愤时用“睁眼”,表现左右看人用“分眼”,表现人之将死用“阴眼”,表现人之喜爱多情用“俊眼”等。

祁剧的表演艺术多从生活出发,加以舞蹈化的发展。除此之外,祁剧尚有许多独特的表演技巧,如跑马的舞蹈,习惯上称作“马路”,就有几十种不同的舞蹈动作,不但表演逼真,而且十分优美。同时又融合和吸收了拳击、舞剑等民间武术,因而更具有乡土特色。 脸谱一般只用红、黑、白三色,多注重眼、鼻、口的勾画,线条刚劲有力。

祁剧伴奏的乐器则主要为祁胡、月琴、三弦、板胡(瓜琴)4大件,祁胡伴奏用的琴筒一般用楠竹制做而成,一般小而长,筒口成喇叭形,琴柱内装上铁条,琴弓内藏铁丝,其音阶高扬嘹亮。在打击乐器方面,有特制的高音战鼓和帽形噪鼓以及宽边的大锣和大钹等。

祁剧_祁剧 -班社和剧目

祁剧祁剧著名班社在清嘉庆年间有吉祥班、老四喜;光绪年间有荣庆、老永和;辛亥革命以后有大舞台、发舞台、品舞台、紫云台、大吉祥、太和园、开明、用中、国华等班。现在湖南全省共有23个专业祁剧团。祁剧艺人历来重视培养新人,从清咸丰到抗日战争胜利的近百年间,各地先后共办了79个科班,其中永、月、香、喜、荣、品、福、汉等字科班培养人才最多。1933年在祁阳洪桥办的丽华班,为祁剧第一个女子科班。中华人民共和国成立后,邵阳、武岗、零陵、衡阳又培养了大批演员,大多成为现在各剧团的骨干。近百年来的名演员有李荣祯、桂松茂、郭品文、邓汉葵、李泥巴、筱玉梅、谢美仙等。

祁剧传统剧目据统计有大小戏893本,其中百分之八十为弹腔剧目。高、昆整本戏《目连传》、《精忠传》、《观音戏》、《夫子戏》四大部,称为祁剧“正高”、“正昆”代表剧目,其他属于明清传奇的高腔、昆腔戏,则被称为“耍高”、“耍昆”。“耍高”剧目有《琵琶记》、《金印记》、《投笔记》、《一品忠》等;“耍昆”剧目有《鹿台饮宴》、《卸甲封王》、《别母乱箭》、《藏舟刺梁》、《劝农赏花》等。弹腔戏大多搬演《三国》、《水浒》、《杨家将》等历史故事,以及部分神话、传说、公案戏。经过整理较有影响的传统剧目有《昭君出塞》、《牛皋毁旨》、《闹严府》、《泗水拿刚》;创作的现代戏有《黄公略》和已摄制成影片的《送粮》等。

祁剧_祁剧 -角色行当

祁剧的脚色行当分正生(包括外、末)、小生、小旦、正旦、夫旦、花脸(净)、小花脸(丑) 7行。在表演艺术上,具有粗犷、夸张、朴实的特点,动作讲究眼、鼻、胸、手指、脚尖的配合一致和匀称协调,必须符合一定规格,称为“归子午”。各行脚色的指、眼、步和身段,都各自有一套技法,如花脸讲究眼珠的滚动和脸部肌肉的颤动,旦行讲究柔软放松的“棉花身段”等。祁剧的表演特别重视腕子功,要求能倒掌(手掌向外,手指能碰到手臂),转动灵活,耍出各种“腕子花”。此外,尚有许多独特的表演技巧,如跑马的舞蹈,习称“马路”,就有几十种动作。同时又融合吸收拳击、舞剑等民间武术,因而更具乡土特色。脸谱只用红、黑、白三色,注重眼、鼻、口的勾画,线条刚劲有力。

祁剧生脚;或称作正生,一般扮演挂青、白、花三种胡须的角色,其中还包括红生。一般按穿着的不同袍服可分为官衣、水衣、解袍、靠马、稻子、袍子、黄布摆等不同戏路;此外还有员外戏、背时皇帝戏(扮演被迫退位的帝王)、死戏、疯戏等特殊做派。其中的靠马戏指扎靠路马的武将戏。挂白须者如杨滚、黄忠,挂青须者如岳飞、马超。祁剧比较重视功架和马路,并有多种趟马动作,表演时演员上身为骑者,下部状坐骑。例如《杨滚教枪》中的“马踏五营”的一段,杨滚在表演跑马时,一手持刀,一手提靠,上下有节奏地摆动,俨然一副策马疾驰的样子;在表演退马时,双膝微蹲,双足踮起,采取碎步后退的姿势,臀部有节奏地扭动,活像马屁股。这路戏的表演相当具有特色,演出十分火爆。褶子戏和袍子戏则均比较注重身法的变化。特别是在袍子戏中,一般要求袍子、罗帽、胡须和手脚都能紧密配合,如《卖马当锏》一剧当中,秦琼耍的七十二路锏法,身法就特别繁重。在黄布摆戏中扮演长者、乡佬的一类角色时,大多为挂白须角色,要求唱、做、念并重,如《赶子雷打》中的张元秀。

小生:一般按照演员的冠戴来分戏路,在文戏中戴有纱帽、解元巾和一字巾戏,武戏则有二龙叉和包巾戏,紫金冠和罗帽戏则文武戏兼有。此外还有一路开脸戏,如《金水桥》中的秦英,《薛刚反唐》一剧中的薛葵,还有挂须戏如《杨滚教枪》中的高怀德等。紫金冠戏中扮演周瑜、吕布、罗成、子都等将帅,穿蟒或扎靠,都讲究运用颈功挽翎,甩紫金冠,抛披发等技法。解元巾戏扮书生,穿花褶子,讲究运用褶子的风度,斯文中略带有风流,如烧火中的倪俊;一字巾戏扮书生者则穿青褶子,着趿鞋,又称趿鞋戏,表演者斯文儒雅,如梅良玉、许仙等角色。祁剧的小生罗帽戏也用软罗帽,帽坨可作抛下、翻上或转动等动作。文小生则讲究腕子花、指法、袖筒功。

花脸;按穿着可分为诸如蟒袍、靠马、袍子、水衣、赤膊等不同种戏路。蟒袍戏还有文、武不同戏路之分。文戏者扮演诸如曹操、严嵩、潘洪、包公等角色,注重不同的位份和讲唱手法;武戏如《司马洗宫》中的司马师,注重袍袖功夫,有大幅度的挥袖、甩袖等动作;袍子戏中有几出中军戏(如《打弹鸣冤》中的中军),穿袍子、马褂,马蹄袖,挂朝珠,常走点步,动袖的时候还带有甩须,身法特多。赤膊戏则多扮演张飞、马刚等角色,演员袒露上身,并常用滚肚的技法。祁剧花脸角色的表演风格豪迈、粗犷、火辣。不论演哪路戏,都会有大幅度的动脸转眼的表演。如《泗水拿刚》中,当薛刚听说可以为文母报仇雪恨时,突的一下站立起来,头一扬就将软罗帽坨抛向脑后,一脚就架在椅子上,并双袖过头挥舞,双目圆睁,快速旋转,面部的肌肉产生剧烈掣动,一线胡须不断吹起,突出薛刚粗豪的性格和急于报仇的心情。在戏剧《秦府抵命》中,秦灿在盛怒时,双手猛然端起蟒袍前襟往桌上一盖,全身横扑在桌上,两手伸向桌外抓向刘彦昌;而当被刘驳斥得理亏时,则一下子跌跪在桌后,下颌挂在桌沿边,两眼发呆;当毒打秋哥气绝后,抛桌出位察看。这一连串的扑桌、跌桌、抛桌的大幅度动作,表现极为夸张、强烈。

祁剧丑脚:扮演的角色类型繁杂,戏路甚多。按穿着来分有诸如解袍、官衣、褶子、烂派、水衣等戏路;若按人物类型分就有老脸、公子、和尚、娃娃、痞子、蠢子、残疾人等不同的做派。蟒袍戏如《大进宫》当中的赵炳,官衣戏如《闹严府》中的赵文华,比较注意讲究位份,重在突出面部表情。公子戏与和尚戏则都属褶子戏类,身法颇多。公子戏着花褶子,戴公于巾,耍风流扇,甩袖时讲究缩脚矮身。和尚戏则穿和尚褶子,戴和尚帽,走矮步,基本功要求甚高。如剧目《样梅寺》中的了空和尚的表演,常用曲膝的拗身法。《双下山》中,本悟和尚有诸多象耍数珠、抛数珠和口衔一双鞋子、张口时将鞋子同时抛向身子两边的特技表演。烂派戏则多以衣着槛楼而得名,扮演术士、家院、解差、化子、瞎子、蠢子、哑巴等各类人物,比较注重讲白和表情的表现力。水衣戏可以分为文、武两类:文戏大多扮善良、诙谐的乡民,如《问樵开箱》中的格子,还包括穿水衣的老脸戏、娃娃戏、矮子戏等;武戏则多为扮演诸如江湖武士、贼盗等角色,如水浒中的鼓上蚤时迁;猴子戏的扮演亦属此类。

正旦:一般扮演端庄温柔贤惠淑女的妇女形象,如剧本《观音》中的观音,《岳传》中的岳夫人,对表演者要求稳重、文静。但并不是所有的形象都如此,在正旦扮演的有些角色中,表演也相当泼辣、粗迈,例如《目连传・打三官堂》中的刘四娘扮演。

小旦:一般饰演年轻姑娘和性格泼辣或具有风骚的妇女形象,前者形象诸如严婉玉、孙玉姣、杨排风等,后者诸如阎惜姣、潘金莲等。小旦的表演上做工较多,一般要求演员轻盈娇俏,动作幅度较大。

正旦和小旦有一些共同的戏路,如闺阁戏、蟒袍戏、靠马戏、背搭戏、悲泪戏等。闺阁戏又被称作闺门旦戏,以小旦的扮演为主,例如《绣楼赠塔》中的陈翠娥形象;也有正且扮演的,如《三天香》中的谢天香。要求表演者文雅、柔缓。背褡戏则以穿背搭而得名,大多扮演丫环,亦以小旦饰演为主,人物性格则大都聪明活泼、调皮泼辣;也有少数几出穿背搭的戏由正旦扮演,如《赶春桃》中的雷氏。悲泪戏中多以唱功为主,正旦扮演者的有如秦香莲、王春娥等;小旦扮演的如《丛台别》中的陈杏元,《叫街生祭》中的王金爱。此外还有一路小旦专工的笑耍戏,例如《桂枝写状》、《金莲调叔》。《调叔》丫类戏,旧有“风流戏”之称。

老旦:多扮演老年妇女。重戏不多,有“三出半老旦戏”之说,即《判双钉》、《造八珍汤》、《浪子收尸》三出,《望儿楼》算半出。此外还有象《太君辞朝》、《仁宗认母》、《牛陴山》等剧,都为唱功戏。

祁剧_祁剧 -参考资料

http://www.ccnt.com.cn/show/jieshao/qiju.htm

http://www.hengyang.gov.cn/Main/wenhualvyou/minjianyishu/mjxj/fcf6a201-6155-4a88-b461-11aa64d383cc.shtml

爱华网

爱华网