登革热(Dengue fever)是由登革病毒引起,经伊蚊传播的一种急性传染病,是东南亚地区儿童死亡的主要原因之一,其潜伏期通常约5-7天,具有传播迅猛、发病率高等特点。主要分布在热带及亚热带地区,患者有可能出现极度疲倦及抑郁症状,少数病者会恶化至登革出血热,并进一步出血、休克,乃至死亡,登革热引起的并发症往往是病人致死的主因。该病于1779年在埃及开罗、印度尼西亚雅加达及美国费城发现,并据症状命名为关节热和骨折热;1869年由英国伦敦皇家内科学会命名为登革热。2014年8月13日,中国广州市累计报告400例登革热病例,并有几个爆发点。

登革热病_登革热 -简介

登革热之患病症状与传播途

登革热的“登革”一词由英语“Dengue”翻译而来。Dengue由来也众说纷纭,比较普遍的说法是源自斯瓦希里语(Swahili)中的Ki-dingapepo,意思是突然抽筋,犹如被恶魔缠身。在台湾地区被称为“天狗热”或“断骨热”、在新加坡和马来西亚被称为“骨痛热症”或“蚊症”。

登革热临床特征为起病急骤,高热,全身肌肉、骨髓及关节痛,极度疲乏,部分患可有皮疹、出血倾向和淋巴结肿大。登革热患者一般在发病前一天至发病后5天内传染性较强。在流行期间,非典型病例及亚临床感染者比典型病例多几十倍,具有更重要的传染源作用。在东南亚存在丛林型自然疫源地,猴子是自然储存宿主,人仅在偶然机会进入循环圈才可能受染。

登革热主要在热带和亚热带地区流行。20世纪,登革热在世界各地发生过多次大流行,病例数百万计。在东南亚一直呈地方性流行。中国于1978年在广东佛山市流行,并分离出第Ⅳ型登革病毒。此后,于1979、1980、1985年小流行中分离出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型病毒。

登革热病_登革热 -疫情历史

1779年于开罗发生。

1779年于巴达维亚(今雅加达)发生。

1780年在菲律宾也有相似的疾病发生。

1780年在美国的费城也发生。

1780年在印度的马德拉斯也发生。

1873年在台湾的澎湖县发生。

1897年在澳洲出现。

1910年在贝鲁特出现。

警惕登革热1916年~1931年之间在台湾相继发生。

1917年中国海南省也传出疾病发生,据资料显示,可能是第III型登革病毒造成的。

1928年在希腊出现,造成约一千人死亡。

1931年Simmons等学者首先证实登革病毒可经由猴子传播猴子或经由猴子传播给人。

1943年日本科学家首次发现登革病毒,美国也相继发现这病毒。

1944年了解其病因学。

1952年登革病毒首次被分离了出来,也依血清学方法定出I型登革病毒(dengue 1 virus)及II型登革病毒(dengue 2 virus)。

1953年,于菲律宾、泰国、马来西亚、新加坡、印尼、印度、斯里兰卡、缅甸、越南等地,陆续发现一种变异型登革热,主要侵袭对象为3至10岁的儿童,会造成严重且致命的出血性登革热(denguehemorrhagicfever;DHF)或登革热休克综合征(dengueshocksyndrome;DSS),其死亡率达12%至44%。

1956年在马尼拉从患有出血性疾病的病人身上分别分离出III型登革病毒(dengue 3 virus)及Ⅳ型登革病毒(dengue 4 virus)。

1984年Yuwono等学者于马来西亚、越南、高棉、印尼及菲律宾森林区弥猴身上发现Ⅳ型登革病毒抗体。

1987至1990年南台湾大流行时,由捕获之成蚊埃及伊蚊(学名Aedes aegypti)体内分离到的登革病毒,证实为台湾型的登革病毒。

1993年Chen W-J, Wei H-L, Hsu E-L, Chen E-R等学者也证实白纹伊蚊确实具有传播I型登革病毒的能力,白纹伊蚊在台湾之分布较埃及伊蚊广,且大部分地区密度均高于埃及伊蚊,故白纹伊蚊仍为不可忽视的登革热病媒蚊之一。

2012年5月23日,经台当局卫生部门通知证实,高雄市入夏后首例本土型登革热病例在楠梓区翠屏里现踪,患者是小学六年级男童。

2012年9月12日,据当地媒体报道,菲律宾当年的登革热感染者已达9.5万余人,其中549人死亡,这两项统计均高于2011年同期。柬埔寨共报告登革热30760例、死亡124人(均为儿童),病例数、死亡数分别较2011年同期上升178%、158%。截至9月14日,马来西亚共报告登革热15268例、死亡27人。

2012年10月24日,多米尼加卫生部门报告称,目前登革热正在多米尼加流行,每周平均新增325例病例,迄今已造成至少15人死亡。

2012年10月25日消息,禅城登革热疫情仍在蔓延,因防蚊灭蚊工作存盲点,疫情防控形势仍不乐观。数据显示,截至10月23日24时,禅城累计报告登革热病例115例,其中22日新增7例,近期每天都有新增病例。

谨防登革热2013年5月以来,广西检验检疫局国际旅行卫生保健中心从回国人员体检中先后发现5例输入性登革热病例,均在境外从事野外勘测或采矿等工作,有蚊媒叮咬史。5例病例因及时发现和隔离治疗,已经痊愈,未造成登革热疫情传播。

2013年6月21日,泰国公共卫生部通报,2013年以来泰国已经有4.9万人感染登革热,59人死亡,死者中半数为儿童。

2013年5月25日,新加坡卫生部与国家环境局发表联合文告,截至25下午3时为止,2013年总病例达10949起,死亡3人。

2013年6月26日,老挝国家流行病学研究中心的最新数据显示,2013年以来,老挝已有超过1.1万人感染登革热,其中44人不治身亡。

2013年7月,广东省中山市爆发登革热疫情,截止7月21日,已有37名患者被送医。中山市登革热患者集中出现在该市黄圃镇的五个社区,内专家称这是输入性病例引发的本地病例。

登革热病_登革热 -病原

病毒类型

共有四型登革热病毒:

骨痛1型

骨痛2型

骨痛3型

骨痛4型

生物学特性

登革热病毒属于黄病毒科(Flaviviridae)成员之一,按照血清学之方法可分为如上述四型(DEN-1,2,3,4),其染色体RNA为单股正向核糖核酸(singlepositive-strandRNA),由核小(capsid;core)蛋白所包被,外面由膜(membrane;M)蛋白、外套膜(envelope;E)蛋白两个表面蛋白及磷指的外套膜蛋白包围而成。病毒颗粒大小约50nm,染色体RNA全长为11kilobases。

此病毒RNA共可以导引生成三个结构蛋白(structuralproteins):核小蛋白,前膜(PrM)蛋白,外套膜蛋白,也同时引导七个非结构(nonstructural;NS)蛋白。第一非结构蛋白至第五非结构蛋白,其基因组成次序为5*C-PrM-E-NS1-NS2A-NS2B-NS3-NS4A-NS4B-NS53。

登革病毒耐低温,在人血清中保存于-20℃可存活5年,-70℃存活8年以上。但不耐热,50℃30min或100℃2min即可灭活,不耐酸,用洗涤剂、乙醚、紫外线、0.65%甲醛溶液可以灭活。

登革热病_登革热 -流行病学

传染源

传播途径

患者和隐性感染者是主要的传染源。患者在潜伏期末及发热期内有传染性主要局限于发病前6~18h至发病后第3天,少数患者于病程的第5天仍可在血液中分离出登革病毒。在流行期间,轻型患者和隐性感染者占大多数,可能是更重要的传染源。登革热尚未发现有慢性病毒携带者。在野外捕获的猴子、蝙蝠等动物体内曾分离出登革病毒,但作为传染源的作用还未被肯定。

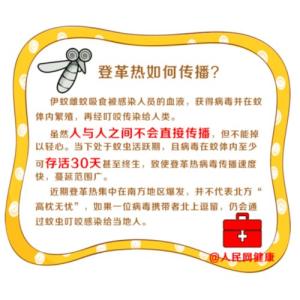

传播途径

埃及伊蚊(Aedesaegypti)和白纹伊蚊(Aedesalbopictus)是登革热的主要传播媒介。在东南亚和中国海南省以埃及伊蚊为主;在太平洋岛屿和中国广东省、广西壮族自治区,则以白纹伊蚊为主。雌性伊蚊习惯于白天叮咬吸血。伊蚊吸入带登革病毒的血液后病毒在其唾液腺和神经细胞内复制吸血后10天伊蚊即有传播能力传染期可长达174天。

伊蚊既是登革热的传播媒介,亦是登革病毒的储存宿主,因为雌性伊蚊可经卵将登革病毒传给后代曾经在个别致乏库蚊和三带喙库蚊中分离出登革病毒,但其密度高峰与登革热流行高峰不一致。因此,它们不是登革热的重要传播媒介。

易感人群

在新流行区,人群普遍易感,但发病以成人为主。在地方性流行区,当地成年居民的血清中几乎都可检出抗登革病毒的特异性抗体,故发病以儿童为。主人被登革病毒感染后,可对同型登革病毒感染产生免疫力,并可维持数年,对异型登革病毒也有1年以上的免疫力对其他黄病毒属成员如乙型脑炎病毒和圣路易脑炎病毒,亦有一定的交叉免疫力。

流行特征

1、地理分布:登革热主要在北纬25°到南纬25°的热带和亚热带地区流行,尤其是在东南亚太平洋岛屿和加勒比海地区。在中国主要发生于海南、台湾、广东、福建省和广西壮族自治区。登革病毒常先流行于市镇,后向农村蔓延。由于现代交通工具的便利在城市与城市之间的登革热远距离传播已逐渐引起重视。

2、季节性:登革热的流行与伊蚊的滋生繁殖有关,主要发生于气温高多雨的夏秋季。在广东省为5~11月,海南省为3~12月。

登革热病_登革热 -发病机制

蚊虫叮咬

登革病毒经伊蚊叮咬进入人体后,在毛细血管内皮细胞和单核-巨噬细胞系统内复制,然后进入血液循环形成第一次病毒血症。定位于单核-巨噬细胞系统和淋巴组织中的登革病毒继续进行复制,再次释入血流形成第二次病毒血症,并引起临床症状与体征。机体产生的抗登革病毒抗体与登革病毒形成免疫复合物,激活补体系统,导致血管的通透性增加,亦可导致血管水肿和破裂。登革病毒的复制可抑制骨髓中白细胞和血小板的再生,导致白细胞血小板减少和出血倾向。

登革热和登革出血热的不同临床表现与病毒的变异有关。通过塔希堤、斐济等太平洋岛屿的流行病学观察,发现不少初次感染的登革热病人也出现登革出血热临床经过,病人的血清反应也属初次感染类型,且儿童占多数。有人认为登革病毒感染的临床病情轻重与病毒的毒力有关。登革病毒通过变异产生毒力更强的病毒株可能是登革出血热发生的重要原因。

登革热病_登革热 -疾病类型

按世界卫生组织标准分为典型登革热、登革出血热和登革休克综合征3型。中国所见的登革热可分为典型登革热、轻型登革热和重型登革热。

典型登革热

1、所有患者均发热。起病急,先寒战,随之体温迅速升高,24小时内可达40℃。一般持续5~7天,然后骤降至正常,热型多不规则,部分病例于第3~5天体温降至正常,1日后又再升高,称为双峰热或鞍形热。儿童病例起病较缓、热度也较低。

2、全身毒血症状,发热时伴全身症状,如头痛、腰痛,尤其骨、关节疼痛剧烈,似骨折样或碎骨样,严重者影响活动,但外观无红肿。消化道症状可有食欲下降,恶心、呕吐、腹痛、腹泻。脉搏早期加快,后期变缓。严重者疲乏无力呈衰竭状态。

3、皮疹于病程3~6日出现,为斑丘疹或麻疹样皮疹,也有猩红热样皮疹,红色斑疹,重者变为出血性皮疹。皮疹分布于全身、四肢、躯干和头面部,多有痒感,皮疹持续5~7日。疹退后无脱屑及色素沉着。

4、25%~50%病例有不同程度出血,如牙龈出血、鼻衄、消化道出血、咯血、血尿等。

5、其他多有浅表淋巴结肿大。约1/4病例有肝脏肿大及ALT升高,个别病例可出现黄疸,束臂试验阳性。

登革出血热

开始表现为典型登革热。发热、肌痛、腰痛、但骨关节痛不显著,而出血倾向严重,如鼻衄、呕血、咯血、尿血、便血等。常有两个以上器官大量出血,出血量大于100ml、血浓缩,红细胞压积增加20%以上,血小板计数<100×10/L。有的病例出血量虽小,但出血部位位于脑、心脏、肾上腺等重要脏器而危及生命。

严重度分级

发烧伴随有非特异性体质症状:血压带

试验阳性是唯一出血现象

第二级

第一级加上有自发性出血

第三级

已呈现循环衰竭现象,如:脉搏弱、脉搏压变窄,血压变低,伴随有皮肤湿冷,坐立不安。

第四级

严重休克,血压脉搏量不到。

登革休克综合征

具有典型登革热的表现,在病程中或退热后,病情突然加重,有明显出血倾向伴周围循环衰竭。表现皮肤湿冷,脉快而弱,脉压差进行性缩小,血压下降甚至测不到,烦燥、昏睡、昏迷等。病情凶险,如不及时抢险,可于4~6小时内死亡。

登革热病_登革热 -并发症

传播途径

严重者有鼻出血,消化道呼吸道及颅内出血。

1、急性血管内溶血:最为常见,发生率约为1%,多发生于红细胞内葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(glucose-6-phosphatasedehydrogenase,G6PD)缺陷的患者。主要表现为排酱油样小便、贫血、气促、心率加快,尿标本检查无或仅有少量红细胞而潜血试验呈强阳性。值得注意的是当发生急性血管内溶血时,血液中G6PD含量可在正常范围,而于1个月后才出现含量缺陷。这是因为发生急性血管内溶血时,血液中G6PD缺陷的成熟、衰老红细胞已裂解,剩下的是G6PD含量相对较多的年幼红细胞,当其发育成熟、衰老时才逐渐出现G6PD缺陷所致。

2、精神异常:个别患者可并发感染性精神异常,尤其多见于有精神病家族史的患者。

3、心肌炎:严重病例可发生心肌炎,主要表现为心跳、气促、心率增快,可出现心律失常。

4、肝功能损害:轻度肝功能损害常见,主要表现为肝轻度肿大、边缘锐利,质软,肝功能检查出现ALT、AST和γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)等升高。严重病例可发生总胆红素(TBIL)升高,甚至出现肝肾综合征。

5、尿毒症:多见于登革出血热患者,大量出血或急性血管内溶血可促进尿毒症的发生。

6、急性呼吸窘迫综合征:急性呼吸窘迫综合征(ARDS)可见于重型及登革出血热患者,表现为呼吸急促、窘迫,烦躁,发绀,双肺可闻干、湿性

爱华网

爱华网