昆曲是发源于14、15世纪苏州昆山的曲唱艺术体系,揉合了唱念做表、舞蹈及武术的表演艺术。现在一般亦指代其舞台形式昆剧。昆曲以鼓、板控制演唱节奏,以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器,主要以中州官话为唱说语言。昆曲在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。

昆剧《牡丹亭》昆剧,是中国古老的戏曲声腔、剧种。在历史的演变过程中,昆剧曾经有"昆山腔"(简称"昆腔")、"昆调"、"昆曲"、"南曲"、"南音"、"雅部"等各种不同的名称。一般而言,着重表达戏曲声腔时用昆山腔,表达乐曲、尤其是脱离舞台的清唱时用昆曲,而将指表演艺术的戏曲剧种,则称做昆剧。

昆剧的特点_昆剧 -简介

昆剧

昆剧的兴盛和它称霸剧坛的时间约长达二百三十年久,即从明代隆庆、万历之交开始,到清代嘉庆初年(1570-1800)。这是昆剧艺术最有光辉和成就最为显著的阶段,出现"家家收拾起、户户不提防"的繁荣景象。剧作家的新作品不断出现,表演艺术日趋成熟,行当分工越来越细致。从演出形式看,由演出全本传奇,变为演出折子戏。折子戏的演出既删除了软散的场子,又选出剧中的一些精彩的段落加以充实、丰富,使之成为可以独立演出的短剧。折子戏以其生动的内容,细致的表演,多样的艺术风格弥补了当时剧本的冗长、拖沓、雷同的缺陷,给昆曲演出带来生动活泼的局面。出现了一批生、旦、净、丑本行为主的应工戏,是观众百看不厌的精品。

昆曲剧目丰富,剧本文词典雅华美,文学性很高。单单看剧本,就是一种美的享受。许多唱词唱词其实就是婉约凄美的诗词。昆曲成为明清两代拥有最多作家和作品的第一声腔剧种。 昆曲拥有独特的声腔系统。它的发音吐字比较讲究四声,严守格律、板眼,唱腔圆润柔美、悠扬徐缓;它的曲调是中国古典文学中的曲牌体,我们昆曲都讲究曲牌体,每出戏曲都由成套曲牌构成。 一套完整的表演体系。昆曲的表演更是舞蹈性很强,并与歌唱紧密结合,是一门集歌唱、舞蹈、道白、动作为一体的综合性很高的艺术形式。中国戏曲的文学、音乐、舞蹈、美术以及演出的身段、程式、伴奏乐队的编制等等,都是在昆曲的发展中得到完善和成熟的。

昆剧的特点_昆剧 -发展

元末明初,苏州“流丽悠远,出乎三腔之上”的昆山腔兴起。到了明隆庆年间上演梁辰鱼的《浣纱记》,此后的二百多年中,昆剧的发展进入极盛时期。一直到了清乾隆五十五年(1790年),以“三庆、四喜、春台、和春”四大徽班进京为标志,昆剧走向衰退。伴随着昆剧的发展演变,昆剧服装艺术与昆剧表演艺术一样,也经历了兴起、繁盛、衰落和复兴四个重要阶段,并经历了一种“从生活化引向艺术化”的嬗变过程。与此同时也逐步显现

昆剧出了它的艺术特色,并表现出它特有的文化内涵。

一、昆剧及昆剧服装的兴起(明万历之前)

元末明初,昆山(含今太仓部分)一带,已流行以当地方音为基础的南曲,称“昆山腔”。明周玄炜《泾林续记》记载:朱元璋曾召见昆山老人周寿谊,并问:“闻昆山腔甚嘉,尔亦能讴否?”魏良辅《南词引正》也说:“国初有昆山腔之称。”说明昆山腔在明初已为朝廷所知。据明代苏州书法家、词曲家祝允明(卒于嘉靖五年)《猥谈》记载,昆山腔是南戏的四大声腔之一。至约嘉靖初叶,太仓唱曲名家魏良辅认为当时的一些南曲唱腔“率平直无意致”(行腔简单,或节奏拖沓),于是与苏州洞箫名手张梅谷、昆山著名笛师谢林泉以及张小泉、季敬坡、戴梅川等人一道,以原昆山腔为基础,参考海盐、余姚等腔的优点,兼收南北曲之长,创立“水磨调”。在曲调和行腔方面,由“平直无意致”变为“流丽悠远”(明徐渭《南词叙录》),“启口轻圆,收音纯细”,“声则平上去入之婉协,字则头腹尾音之毕匀”,“其排腔、配拍、榷字、厘音,皆属上乘”①。到了嘉靖末年,昆山腔名声大振。在众多的昆山腔名家中,将昆剧由清唱搬上舞台,成为戏剧,从而发展成为戏曲的一个剧种,则是梁辰鱼。他创作的《浣纱记》成功地将演唱和表演艺术结合在一起,并借锣鼓之势增加舞台的气氛。

此时的昆剧服装正同昆剧一样,正在沿袭和改进北杂剧和南戏的服饰规制的摸索过程中。宋至元初,从存世史料来看,主要还是宋杂剧的服装,即基本上是“生活化服装”。到了元代,由于元代北杂剧不仅在文学上具有很高成就,而且在音乐、表演和舞台美术方面亦发展很快。此时出现了一种区别于现实或历史生活的、专门“演杂剧”的服装,当时称“行头”。这种服装,并不是元之前的“生活化服装”,而是一种“绘画之服”,即模仿生活服装的服装。②此时昆剧服装的衣箱正在草创及发展阶段,比较简略,并未形成规范。

二、昆剧及昆剧服装的兴盛(明万历至清嘉庆)

昆剧昆剧兴盛的时间约长达二百三十年之久,即从明代隆庆、万历之交,到清代嘉庆初年。这是昆剧艺术最为辉煌和成就最为显著的阶段,这一时期也是昆剧服装发展的兴盛时期。

苏州由宋至明均系南方经济重镇,文化的发达,使苏、松两府文人向以苏州为活动中心。而昆山腔发源地太仓、昆山又均为苏州府管辖地。因此昆剧一经产生,文人骚客靡然从好,其创作如雨后春笋,名家名作数不胜数。苏州等地亦便成为昆剧的中心。

在昆剧兴盛时期,出现了一大批技艺高超的昆剧演员。他们主要来自于三个方面:一是民间职业昆班的职业艺人。到万历初年,苏州从事戏剧职业的,“一郡之内,衣食于此者不知几千人矣”①这些职业戏班除在苏州地区演出外,还向外地区流动,涌现出一大批各个行当的精英。二是士大夫以示风雅蓄养家班、家乐,凡名妓、家姬都能串戏,士大夫本身也是串戏迷,其水平不亚于专业戏班,其中不乏出类拔萃的人才。如万历年间如以演唱水平高超而负一时盛名者被称“苏州上三班”中的两班相国苏州申时行家班、吴县进士范允临家班,分别以擅演《鲛绡记》、《祝发记》著名。再如苏州名姬陈圆圆,能唱弋阳腔,更善昆腔,“演《西厢》扮贴旦红娘脚色,体态倾靡,说白能巧,曲尽萧寺当年情绪。常在余(邹枢)家演剧”。②三是业余“串客”,士农工商皆会唱曲。如每年在苏州虎丘举行的“虎丘中秋曲会”群众性的唱曲比赛,是明清时民间大型戏曲活动。每届曲会,自有大批的曲家、艺人、名士等与会。万历时期,著名演员有蒋六、宇四等与会;著名的昆曲戏班有南京的沈周班,士大夫蓄养的有阮大铖家班、屠氏家班等与会;还有作家张大复、曲家许寅季和明末清初的苏昆生、李渔等都参加过虎丘曲会。

明清时期是昆剧发展的兴盛时期,表现在服装方面,即吸收了不少明代生活服装的样式,经过艺术化加工,使其

昆剧具有了“艺术化服装”特点。其显著标志是,明代已形成了昆剧“衣箱制”。入清以后,虽然生活服饰发生了很大的变化,但清朝政府并不禁止舞台上沿用明代戏装,所以总体而言,此时昆剧服装的特点是在明代服装的基础上,融入了少许的清代生活服装,加以艺术化。如清《穿戴提纲》中《昭君》二达子时扮黄马褂,均为着清装。昆剧由于舞台美术的不断发展,促进了其“衣箱制”的形成与完善,其穿戴规制也俞加细致、严谨。

三、昆剧及昆剧服装的衰落(清嘉庆至建国)

乾隆年间开始出现了“花雅之争”的局面,以“四大徽班”进京为标志,发展至嘉庆年间,昆剧从此衰弱,花部诸腔日盛。《扬州画舫录》卷五记载:“迨长生还四川,高朗亭入京师,以安庆花部,合京、秦两腔,名其班曰‘三庆’”。①尽管嘉庆三年(1798年)苏州梨园公所两次以示“钦奉谕旨”,严令禁止乱弹、梆子、弦索、秦腔等唱演,竭力维护昆剧地位,但到了清末民初以苏州大章、大雅、鸿福、全福四大昆班解散为标志,昆剧从此没落。虽然“花雅之争”最后以雅部昆剧失败而告终,但在这互争雄长的过程中双方都必须有互相交流和吸收。

此时昆剧服装的穿戴规制经历了很长时间的发展历程,已基本稳定,没有实质性发展,所变化的仅是昆剧服装的具体表现形式及手法。由于昆剧的衰弱,在此期间也出现了“衣冠恶习”,即乱穿乱戴的现象。如李渔在《闲情偶寄图说》(上)之《演习部》之“衣冠恶习”部分谈到:“记予幼时观场,凡遇秀才赶考及谒见当涂贵人,所衣之服,皆表素圆领,未有着蓝衫者,三十年来始见此服。近则蓝衫与青衫并用,即以之别君子小人。凡以正生、小生及外、末脚色而为君子者,照旧衣青圆领,惟以净丑脚色而为小人者,则着蓝衫。此例始于何人,殊不可解。夫青衿,朝廷之名器也。以贤愚而论,则为圣人之徒者始得衣之;以贵贱而论,则备缙绅之选者始得衣之。名宦大贤尽于此出,何所见而为小人之服,必使净丑衣之?”②还有的演员为了追求个人突出,演《捉放曹》的曹操时,竟穿起了花褶子。这种乱穿现象在当时商业竞争激烈的大城市是相当普遍的。

四、昆剧及昆剧服装的复兴(建国至今)

中华人民共和国成立后,流落在苏州、上海、杭州等地的昔日昆剧传习所的昆剧艺人,受到中央政府的重视,陆续被各地文化部门邀请归队。值得一提的是,1956年,浙江昆剧团周传瑛、王传淞等同志,上演了经过整理的昆剧《十五贯》,轰动京华,享誉全国,成为“一出戏救活一个剧种”的盛事。

改革开放以来,全国昆剧得到了蓬勃发展,取得了可喜的成绩。近年来,由台湾著名作家白先勇创作、台湾著名服装设计师王童担任设计服装的青春版《牡丹亭》在两岸三地的演出获得了极大的成功,从此又翻开了昆剧及其服装发展的新篇章。

如今的昆剧服装在遵循昆剧穿戴规制的基础上,在具体形式及手法上又有了新的发展,体现出简约的风格,其色彩也呈现出“淡雅之美”色彩风格,给人一种清新亮丽的感觉,既符合现代人的审美情趣,又不失昆剧高雅。

昆剧被称为我国的“百戏之祖”,2001年5月18日已被联合国教科文组织宣布为人类口头和非物质遗产代表作,是个承前启后的剧种。苏州昆剧及其服装在经历了四个重要时期后,创立了完整、细致、严谨的穿戴规制。特别是明代隆庆至清代嘉庆年间,这是昆剧艺术最辉煌成就最为显著的阶段,也是昆剧服装发展的兴盛时期,且最终基本形成了以明代生活服装为主体,并逐步加以艺术化,且不分朝代、不分季节、不分地区,各剧种通用的“戏剧服装”。

根据明代(公元1368―公元1644)人士魏良辅《南词引正》所载,昆曲是元朝(公元1279―公元1368)末年顾

昆剧坚所创始的。一般认为昆曲在明代嘉靖年间,由魏良辅吸收海盐腔,弋阳腔的音乐给以加工提高,影响日益扩大,魏良辅配合传奇作家梁辰创作了《浣纱记》,讲述春秋时期吴越争雄之事,主人公是中国古代四大美女之首西施。它成为符合昆腔韵律的脚本,对昆腔的传播起了推动的作用。万历未年昆曲流入北京。这样昆山腔便成为明代中叶至清代中叶影响最大的声腔剧种。但是在清朝中叶,昆曲逐渐走向衰落,在解放前几乎绝迹于舞台,解放以后,在对这一珍贵剧种进行抢救、整理的一系列工作后,昆曲又焕发了新的生命力。

昆曲的音乐属于联曲体结构,简称“曲牌体”。它所使用的曲牌,据不完全统计,大约有一千种以上,南北曲牌的来源,其中不仅有古代的歌舞音乐,唐宋时代的大曲、词调,宋代的唱赚、诸宫调,还有民歌和少数民族歌曲等。它以南曲为基础,兼用北曲套数,并以“犯调”、“借宫”、“集曲”等手法进行创作。昆曲的伴奏乐器,以曲笛为主,辅以笙、箫、唢呐、三弦、琵琶等(打击乐俱备)。昆曲的表演,也有它独特的体系、风格,它最大的特点是抒情性强、动作细腻,歌唱与舞蹈的身段结合得巧妙而谐和。

昆曲在长期的演出实践中,积累了大量的上演剧目。其中有影响而又经常演出的剧目如:王世贞的《鸣凤记》,汤显祖的《牡丹亭》、《紫钗记》、《邯鄣记》、《南柯记》,沈 的《义侠记》等。高濂的《玉簪记》,李渔的《风筝误》,朱素臣的《十五贯》,孔尚任的《桃花扇》,洪N的《长生殿》,另外还有一些著名的折子戏,如《游园惊梦》、《阳关》、《三醉》、《秋江》、《思凡》、《断桥》等。

昆曲大师:俞振飞

俞振飞是昆剧、京剧演员,工小生,号箴非,原籍松江(现属上海市),苏州生人。

俞振飞的的父亲俞粟庐是江南的昆曲清唱家,自成一派――“俞派”。俞振飞从小学习诗词书画,6岁开始跟随父亲学习昆曲,14岁以小生的脚色登台亮相,虽然是业余演出,但是演得有眉有目。后来跟随沈月泉深造,先后学习了200多折昆曲戏。

昆剧

1931年俞振飞在暨南大学担任讲师,后在程砚秋的邀请下,辞了工作随其到北京演出,并拜程砚秋为师学习京剧小生。1934年正式转为秋声社担任专业小生演员,同时受到程继先的悉心指导。

在程砚秋的新编剧目中俞振飞塑造了很多的艺术形象:在《红拂传》里扮演李靖、在《春闺梦》里扮演王恢、在《梅妃》里扮演唐玄宗等等。

俞振飞从30年代以来先后与程砚秋、梅兰芳、马连良、张君秋等艺术家合作。40年代末俞振飞到香港演出,1955年又回到北京。1957年再度返回上海担任上海戏曲学校校长,并且亲自任教,培养了大批的京剧人才。

俞振飞精通书画、擅长演奏笛子,多才多艺。他的嗓音先天的条件奇佳,大小嗓运用自如,并对京剧小生有独到的追求,在唱法、念白、运嗓、用气等方面都有很深的造诣。形成了自己一套的表演风格:儒雅、端庄、充满了书卷气。

俞振飞的代表作有昆曲《游园惊梦》、《太白醉写》、《雷峰塔?断桥》、《玉簪记?琴挑》等;京剧《玉堂春》、《监酒令》、《春秋配》、《奇双会》等等。

昆剧昆曲的成长代表了中国戏曲的成长,它对京剧和川剧、湘剧、越剧、黄梅戏等许多剧种的形成和发展都有过直接的影响,这也就是人们常常把昆剧称为"百戏之祖"的原因。

渊源与发展元代后期,南戏流经江苏昆山一带,与当地语音和音乐相结合,经昆山音乐家顾坚的歌唱和改进,推动了他的发展,至明初遂有昆山腔之称。明嘉靖十年至二十年间,居住在太仓的魏良辅总结北曲演唱的艺术成就,吸取海盐、弋阳等腔的长处,对昆腔加以改革,总结出一系列唱曲理论,从而建立了委婉细腻、流利悠远,号称“水磨调”的昆腔歌唱体系。这时的昆腔也只是清唱,闲雅整肃、清俊温润。

之后,昆山人梁辰鱼,继承魏良辅的成就,对昆腔作进一步的研究和改革。隆庆末年,他编写了第一部昆腔传奇《浣纱记》。这部传奇的上演,扩大了昆腔的影响,文人学士,争用昆腔创作传奇,习昆腔者日益增多。于是,昆腔遂与余姚腔、海盐腔、弋阳腔并称为明代四大声腔。万历末,昆腔传入北京,成为全国性剧种,称为“官腔”。

从明末清初到清康熙末,是昆曲蓬勃兴盛的时期。剧作家的新作品不断出现,表演艺术日趋成熟,行当分工越来越细致。从演出形式看,由演出全本传奇,变为演出折子戏。折子戏的演出既删除了软散的场子,又选出剧中的一些精彩的段落加以充实、丰富,使之成为可以独立演出的短剧。

折子戏以其生动的内容,细致的表演,多样的艺术风格弥补了当时剧本的冗长、拖沓、雷同的缺陷,给昆曲演出带来生动活泼的局面。出现了一批生、旦、净、丑本行为主的应工戏,是观众百看不厌的精品。

由于昆曲格律严格,文辞古奥典雅,使她逐渐脱离了世俗社会。到乾隆末年,在北方昆曲的优势地位已经让位给后来兴起的花部乱弹了。

昆剧的特点_昆剧 -清唱活动

明代的士大夫除了观看昆曲演出外,自己也举行昆曲的清唱活动。在民间昆曲的清唱也很盛行,明末清初中秋之

昆剧夜在虎丘例有清唱聚会。晚清,昆曲日趋衰微,但是清曲家结社习曲之风仍在苏、沪、京等地流行,曲社往往聘请昆曲演员或著名笛师作“拍先”。曲社聚会时除坐唱不化妆外,其他唱白谐诨、鼓点锣段均与登台演出无甚区别。

昆剧的特点_昆剧 -演员与戏班

昆曲的演员主要来自:民间戏班职业艺人、士大夫蓄养的家班和业余的“串客”三个方面。万历时期,就有了著名演员蒋六、宇四等,著名的昆曲戏班有南京的沈周班,士大夫蓄养的家班有申时行、张岱等。明末清初,士大夫蓄养家班成风,著名的有阮大铖家班、长洲尤桐家班等。著名戏班有北京的聚和、三也、可娱,南京的兴化。苏州的寒香、凝碧等。道咸以来,著名的昆班有大章、大雅、全福、鸿福等。著名演员有周凤林、姜善珍等。本世纪初,坚持演出昆曲的有梅兰芳、韩世昌、俞振飞等人。1921年创办的昆剧传习所培养了施传镇、顾传介、周传瑛、朱传茗、沈传芷、王传淞、华传浩等一批名演员。

昆剧的特点_昆剧 -昆剧人物脸谱欣赏

昆剧人物脸谱剧照

昆剧脸谱是昆剧演员脸部化妆性格化的图案谱式,属昆剧舞台美术的重要组成部分。它原分净、丑两大类,明末清初以来,随着上演剧目的不断丰富,表演艺术日臻完善,又逐渐演化成净(大面)、副(二面)、丑(小面)三个行当的脸谱,但以净行为主,构成了昆剧脸谱的主体。净行中又分红净(红面)、黑净(黑面)、白净(白面)三类以及某些和尚戏的脸谱。一般说来,脸谱色彩代表着人物的性格(如:红忠,黑猛,白奸等),其中以红、黑两色脸谱为主要,故有“七红、八黑、四白、三和尚”之说。

剧照

昆剧的特点_昆剧 -昆曲剧目

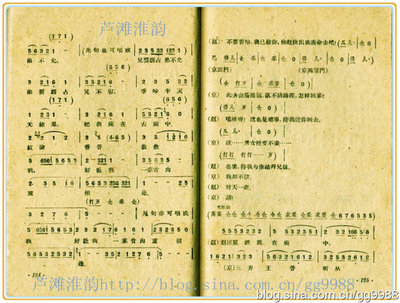

昆曲剧目共计保留了来源于南戏、传奇作品和少量元杂剧的400多出折子戏。现存辑录折子戏的曲谱有《纳书楹曲

昆剧谱》、《遏云阁曲谱》、《六也曲谱》、《昆曲大全》、《集成曲谱》、《粟庐曲谱》等。《审音鉴古录》是较早的身段谱。演出较多的有100多出,如《浣纱记―寄子》、《宝剑记―夜奔》、《鸣凤记―吃茶、写本》、《牡丹亭―闹学、游园、惊梦、寻梦、拾画、叫画》《玉簪记―琴挑、秋江》、《渔家乐―藏舟、刺梁》、《长生殿―定情、酒楼、絮阁、惊变、哭像、闻铃、弹词》。

昆曲在长期的演出实践中,积累了大量的上演剧目。其中有影响而又经常演出的剧目如:王世贞的《鸣凤记》,汤显祖的《牡丹亭》、《紫钗记》、《邯鄣记》、《南柯记》,沈

爱华网

爱华网