聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction),简称PCR,是一种分子生物学技术,用于放大特定的DNA片段。可看作生物体外的特殊DNA复制。

聚合酶链式反应_聚合酶链式反应 -概述

聚合酶链式反应

聚合酶链式反应(PCR)扩增样品中的DNA量和富集众多DNA分子中的一个特定的DNA序列的一种技术。在该反应中,使用与目的DNA序列互补的寡核苷酸作为引物,进行多轮的DNA合成。其中包括DNA变性,引物退火和在TapDNA聚合酶催化下的DNA合成。

作用

聚合酶链式反应是体外酶促合成、扩增DNA片段的一种方法,该方法可以使目标DNA在几个小时内扩增千百万倍,由于它的扩增能力强大,并且可与其他分子生物学方法相结合广泛应用于生命科学各个领域,已经成为近十几年来发展和普及最迅速的分子生物学新技术之一,其发明者KaryMullis和Saiki分别获得了1994和1992年诺贝尔奖。聚合酶链式反应(PolymeraseChainReaction,PCR)是体外酶促合成特异DNA片段的一种方法,为最常用的分子生物学技术之一。典型的PCR由(1)高温变性模板;(2)引物与模板退火;(3)引物沿模板延伸三步反应组成一个循环,通过多次循环反应,使目的DNA得以迅速扩增。其主要步骤是:将待扩增的模板DNA置高温下(通常为93℃-94℃)使其变性解成单链;人工合成的两个寡核苷酸引物在其合适的复性温度下分别与目的基因两侧的两条单链互补结合,两个引物在模板上结合的位置决定了扩增片段的长短;耐热的DNA聚合酶(Taq酶)在72℃将单核苷酸从引物的3’端开始掺入,以目的基因为模板从5’→3’方向延伸,合成DNA的新互补链。

PCR能快速特异扩增任何已知目的基因或DNA片段,并能轻易在皮克(pg)水平起始DNA混合物中的目的基因扩增达到纳克、微克、毫克级的特异性DNA片段。因此,PCR技术一经问世就被迅速而广泛地用于分子生物学的各个领域。它不仅可以用于基因的分离、克隆和核苷酸序列分析,还可以用于突变体和重组体的构建,基因表达调控的研究,基因多态性的分析,遗传病和传染病的诊断,肿瘤机制的探索,法医鉴定等诸多方面。通常,PCR在分子克隆和DNA分析中有着以下多种用途:

聚合酶链式反应(1)生成双链DNA中的特异序列作为探针;

(2)由少量mRNA生成cDNA文库;

(3)从cDNA中克隆某些基因;

(4)生成大量DNA以进行序列测定;

(5)突变的分析;

(6)染色体步移;

(7)RAPD、AFLP、RFLP等DNA多态性分析等。

聚合酶链式反应_聚合酶链式反应 -历史

DNA聚合酶(DNApolymeraseI)最早于1955年发现,而较具有实验价值及实用性的KlenowfragmentofE.Coli则是于70年代的初期由Dr.H.Klenow所发现,但由于此酶不耐高温,高温能使之变性,因此不符合使用高温变性的聚合酶链式反应。现今所使用的酶(简称Taqpolymerase),则是于1976年从温泉中的细菌(Thermusaquaticus)分离出来的。它的特性就在于能耐高温,是一个很理想的酶,但它被广泛运用则于80年代之后。PCR最初的原始雏形概念是类似基因修复复制,它是于1971年由Dr.KjellKleppe提出。他发表了第一个单纯且短暂性基因复制(类似PCR前两个周期反应)的实验。而现今所发展出来的PCR则于1983由Dr.KaryB.Mullis发展出的,Dr.Mullis当年服务于PE公司,因此PE公司在PCR界有着特殊的地位。Dr.Mullis并于1985年与Saiki等人正式表了第一篇相关的论文。此后,PCR的运用一日千里,相关的论文发表质量可以说是令众多其它研究方法难望其项背。随后PCR技术在生物科研和临床应用中得以广泛应用,成为分子生物学研究的最重要技术。Mullis也因此获得了1993年诺贝尔化学奖。聚合酶链式反应_聚合酶链式反应 -实验操作

聚合酶链式反应1、电泳后剩余的PCR产物加ddH2O至100μl

2、加如10μl3M乙酸钠(pH5.2)和250μl无水乙醇,颠倒混匀

3、12,000rpm高速离心15分钟,观察沉淀,弃去上清液

4、加入1ml75%乙醇,颠倒混匀,洗涤沉淀。

5、12,000rpm高速离心2分钟,彻底弃去上清液

6、室温或37℃,晾干

7、加10μlTE(pH8.0)溶液溶解

聚合酶链式反应_聚合酶链式反应 -合成原理

DNA的半保留复制是生物进化和传代的重要途径。双链DNA在多种酶的作用下可以变性解链成单链,在DNA聚合酶与启动子的参与下,根据碱基互补配对原则复制成同样的两分子挎贝。在实验中发现,DNA在高温时也可以发生变性解链,当温度降低后又可以复性成为双链。因此,通过温度变化控制DNA的变性和复性,并设计引物做启动子,加入DNA聚合酶、dNTP就可以完成特定基因的体外复制。但是,DNA聚合酶在高温时会失活,因此,每次循环都得加入新的DNA聚合酶,不仅操作烦琐,而且价格昂贵,制约了PCR技术的应用和发展。

发现耐热DNA聚合同酶--Taq酶对于PCR的应用有里程碑的意义,该酶可以耐受90℃以上的高温而不失活,不需要每个循环加酶,使PCR技术变得非常简捷、同时也大大降低了成本,PCR技术得以大量应用,并逐步应用于临床。

聚合酶链式反应_聚合酶链式反应 -反应过程

聚合酶链式反应1、DNA变性(90℃-96℃):双链DNA模板在热作用下,氢键断裂,形成单链DNA。

2、退火(25℃-65℃):系统温度降低,引物与DNA模板结合,形成局部双链。

3、延伸(70℃-75℃):在Taq酶(在72℃左右最佳的活性)的作用下,以dNTP为原料,从引物的5′端→3′端延伸,合成与模板互补的DNA链。每一循环经过变性、退火和延伸,DNA含量既增加一倍。

现在有些PCR因为扩增区很短,即使Taq酶活性不是最佳也能在很短的时间内复制完成,因此可以改为两步法,即退火和延伸同时在60℃-65℃间进行,以减少一次升降温过程,提高了反应速度。

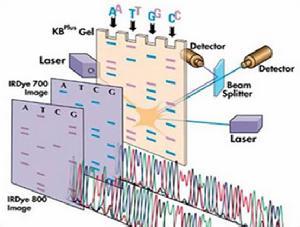

PCR反应扩增出了高的拷贝数,下一步检测就成了关键。荧光素(溴乙锭)染色凝胶电泳是最最常用的检测手段。电泳法检测特异性是不太高的,因此引物两聚体等非特异性的杂交体很容易引起误判。但因为其简捷易行,成为了主流检测方法。近年来以荧光探针为代表的检测方法,有逐渐取代电泳法的趋势。

聚合酶链式反应_聚合酶链式反应 -反应特点

特异强

PCR反应的特异决定因素为:

①引物与模板DNA特异正确的结合;

②碱基配对原则;

③TaqDNA聚合酶反应的忠实;

④靶基因的特异与保守。

其中引物与模板的正确结合是关键。引物与模板的结合及引物链的延伸是遵循碱基配对原则的。聚合酶反应的忠实及TaqDNA聚合酶耐高温,使反应中模板与引物的结合(复)可以在较高的温度下进行,结合的特异大大增加,被扩增的靶基因片段也就能保持很高的正确度。再通过选择特异和保守高的靶基因区,其特异程度就更高。

灵敏度高

PCR产物的生成量是以指数方式增加的,能将皮克(pg=10-12)量级的起始待测模板扩增到微克(ug=-6)水平。能从100万个细胞中检出一个靶细胞;在病毒的检测中,PCR的灵敏度可达3个RFU(空斑形成单位);在细菌学中最小检出率为3个细菌。

简便、快速

PCR反应用耐高温的TaqDNA聚合酶,一次地将反应液加好后,即在DNA扩增液和水浴锅上进行变-退火-延伸反应,一般在2~4小时完成扩增反应。扩增产物一般用电泳分析,不一定要用同位素,无放射污染、易推广。

对标本的纯度要求低

不需要分离病毒或细菌及培养细胞,DNA粗制品及RNA均可作为扩增模板。可直接用临床标本如血液、体腔液、洗嗽液、毛发、细胞、活组织等DNA扩增检测。

引物设计

1、长度15~30个核苷酸,最多到50个核苷酸左右。(50?为什么?反正太长也没有必要)

2、尽量避免嘌呤和嘧啶堆积的现象。(其实有时很难避免,不是很重要)。

3、引物内部不应该形成二级结构,如果引物中有酶切位点时,就会出现引物二聚体。(一般不是很重要)

聚合酶链式反应_聚合酶链式反应 -PCR的反应条件

聚合酶链式反应1、Dntp浓度过高会加快反映速度,但同时还可以增加碱基的错误掺入率。

2、引物浓度过高会引起错配和非特异性产物扩增。

3、TaqDNA聚合酶浓度过高会引起错配和非特异性产物扩增,低则合成产物量减少。

TaqDNA聚合酶无校正功能,掺入错误率达2*E-4个核苷酸,一个30个循环的扩增反应0.1%-0.25%总错误率。

4、在90~95度下可使整个基因组的DNA变性为单链。一般94~95度30~60s。时间过长使TaqDNA聚合酶失活和dNTP破坏增多。

5、DNA很快冷却到40~60度使引物和模板结合。引物长度在15~25时退火温度Tm=4(G+c)+(A+T),一般在45~55度,温度低容易退火但特异性低;温度高,不容易退火但特异性高。退火时间30秒。

6、延伸温度一般在70~75度这是TaqDNA聚合酶活性最高(150个/S),当引物在16个碱基以下时可采用缓慢升高温度到70~75度的方法,使在低温下就开始合成。

7、循环次数25~30次。

无产物时

1、取10ul扩增混合液作模板在进行扩增

2、增加TaqDNA聚合酶浓度

3、增加循环次数

4、降低退火温度

5、加靶DNA量

应用

聚合酶链式反应1、根据马铃薯纺锤块茎类病毒(PSTVd)基因序列设计特异引物,采用反转录聚合酶链式反应(RT-PCR)技术进行PSTVd检测研究。为避免由于提取的RNA降解或者RT-PCR反应质量不高所造成的假阴性问题,在检测过程中引入马铃薯线粒体NADH脱氢酶ND2亚基基因mRNA为内对照,该内对照的一个引物跨越了该基因内含子区域,只对剪接后的mRNA进行特异扩增而不扩增其本身DNA。利用内对照引物和PSTVd特异引物进行双重RT-PCR检测,分别扩增出190bp的内对照基因特异片段和360bp的PSTVd特异条带,与预期引物设计大小一致。引入的内对照可以较好地监控PSTVd的RT-PCR检测过程。

2、用聚合酶链式反应-温度梯度凝胶电(PCR-TGGE)和DNA测序技术分析16例SAD患者及16名正常人CHRNA7基因全部10个外显子及其两侧的部分内含子序列和内含子4的部分基因序列。结果在CHRNA7基因上发现2个新的多态性位点;内含子3区的133418G/C突变,两组相比差异无显著性(χ2=4.571,P>0.05);内含子7上的117643+GTG三碱基插入突变,两组相比差异无显著性。

3、利用聚合酶链式反应技术对86例冠心病及100例正常对照者的白细胞介素-1受体拮抗剂基因进行扩增。结果冠心病患者IL-1ra基因频率:IL1RN1/10.8256,IL1RNI/20.1628,IL1RN1/30.0116,IL-1ra等位基因频率:IL1RN*10.9127,IL1RN*20.0814,IL1RN*30.0059,与对照组无差异(P>0.05)。

4、根据不同物种间同一基因核苷酸序列的保守性及相似性的特点,在人和鼠的Pit-1基因第三外显子上设计上游引物,而将下游引物设计在猪Pit-1基因第四外显子上.利用聚合酶链式反应(PCR)技术,扩增出猪Pit-1基因第三内含子序列,并经由酶切及序列同源性比对确认该序列即为猪Pit-1基因第三内含子序列。 此序列的确定为下一步进行遗传变异分析的研究奠定了基础。

聚合酶链式反应_聚合酶链式反应 -仪器

pcr仪器的发展pcr温度循环至关重要,pcr扩增仪各参数必须准确。自perkpcr仪in

爱华网

爱华网