蝌蚪文也叫“蝌蚪书”、“蝌蚪篆”,是在于笔画起止,皆以尖锋来书写,其特色也是头粗尾细,名称是汉代以后才出现的,在唐代以后便少见到,在浙江仙居县淡竹乡境内发现。

蝌蚪文_蝌蚪文 -简介

据古文字专家考证,蝌蚪文,也叫“蝌蚪书”、“蝌蚪篆”,为书体的一种,因头粗尾细形似蝌蚪而得名。蝌蚪名称是汉代以后才出现的。指是先秦时期的古文。这些文字都属于古文。古文,是上古时代的文字,也是古代人民陆续造成的文字的总称。

据《人民日报》报道:目前我国已发现神秘的、有待破解的原始文字或符号共八种。即曾疑为古籍伪作的《仓颉书》、《夏禹书》,贵州的“红岩天书”、“夜郎天书”,四川出土的“巴蜀符号”,云南发现的“东巴文字”,南岳衡山的《岣嵝碑》文字和浙江仙居的蝌蚪文。除了这8种文字之外,研究人员还陆续发现了四川凉山地区尔苏的沙巴文,湘西地区的女书等神秘文字。

蝌蚪文_蝌蚪文 -历史

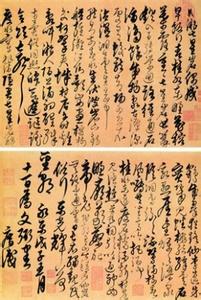

在汉代的文字所采用的是以隶书为主,但汉末产生另一书体,是在于笔画起止,皆以尖锋来书写,其特色也是头粗尾细,形似蝌蚪所以名为“蝌蚪文”。

这种书体,存在的时间短暂,现已无人使用。从流传的遗物,可发现风格似西周铜器上的文字,另外商代甲骨及玉片的雕刻与陶器上,都有这种迹象。

蝌蚪文据说在魏时,使用也极广泛,是运用在小篆的书写上,其笔画较细,却可见入笔有顿挫笔法存在的特色,这种书写风格,毛笔透过笔画的运用,仍可利用其弹性,起笔与收笔较尖锐,中间稍前部份则加重线条,充满表现毛笔特性的趣味,不过在外形而言,如书写运用,可能极易造成整体画面太尖锐,对线条与整体布局无法协调,难怪在唐代以后便少见到。

蝌蚪文_蝌蚪文 -浙江仙居蝌蚪篆

简介

仙居蝌蚪文:浙江省仙居县淡竹乡一个高达128米的陡壁上,发现有人工锲凿的日纹、虫纹和蝌蚪文。传说是大禹治水留下的记录,专家认为蝌蚪文是一种象形文字。

仙居蝌蚪文

在浙江仙居县淡竹乡境内,有座千峰叠嶂、万壑峥嵘的韦羌山。这里沟谷交错、古木森森、竹林幽幽、流水潺潺,四季风景如画,是省级风景区中十分重要的一条风景线。其中有一处神奥莫测的人文景观:在一座名叫蝌蚪崖的千仞绝壁上,布满了呈现人工镌凿的日纹、月纹、虫纹、鱼纹等奇异图案符号,这就是著名的相传为大禹刻石的蝌蚪文。为什么古人要将文字镌刻于千仞绝壁上?这些图文符号究竟有什么涵义?千百年来,有无数志士学者前往探奇。

据《万历志》和《光绪志》载:东晋义熙年间,一位姓周的廷尉曾“造飞梯以蜡摹之,然莫识其义”。以后郡守阮录和北宋县令陈襄亦“携众以观”,终因崖高路险.“云雨晦瞑”,未得结果,扫兴而归。陈襄还留待感叹道:“去年曾览韦羌图,云有仙人古篆书。干尺石岩无路到.不知蝌蚪字何如……”

1985年月16日,台州地区文物普查验收组用28一200毫米变焦相机对崖面远距离进行拍摄放大,逐点分解,似见痕迹。1994年5月26日,由“安洲影艺社”组织的探险队聘请了相传三代以采珍稀药材野生石斛为生、具有多年攀崖经验的山民潘余龙从崖顶悬索而下,在高崖面不到一米的近处拍摄到许多实物照片。根据潘余龙叙说和从拍到的照片看,蝌蚪崖崖面平整如削,长约40米,宽约50米,成极规则的长方形,面积近2000平方米。绝壁的崖面石质坚硬,布满了一个个凸出的半球,半球高出崖壁平面约5厘米,直径7―12厘米不等。在每个半球边缘,均有一条约2厘米深的圆形小沟。半球之间相隔约15厘米,纵横排列有序、似有日、月、虫纹及海洋生物图案的痕迹。

探险结果披露报端后.国内外学者引起很大兴趣。但结论却众说纷纭,莫衷一是。有的认为这是少数民族古畲族留下的文字;有的把它与六七千年前生活在仙居的下汤人联系起来,认为是先民的遗迹;当地老百姓一直相传为夏禹治水时所刻;有的则持否定态度.认为蝌蚪文根本不存在.是子虚乌有的事。有的则展开丰富的想像,说那是外星人留下的杰作。限于时代和条件,周廷尉所募之物当然不可能保存至今。笔者曾亲眼见到“安洲影艺社”拍摄到的珍贵照片,由于见短识寡,无法释读,只觉得白糊糊的一片崖石面。

蝌蚪文

仓颉书、夏禹书、红岩天书、巴蜀符号、东巴文字、岣嵝碑、夜郎天书、仙居蝌蚪文这八种文字中,从发现的时代看,仙居的蝌蚪文最早,在南朝孙说著的我国第一部地方志《临海记》中就称韦羌山“上有石壁,刊字如蝌蚪”。二十四史中的《宋书・州郡志》亦称“天姥山(韦羌山别名)与括苍山相连,石壁上有刊字科斗形,高不可识。”以释读难度论,亦惟蝌蚪文为最。其它七种文字或存于书,或现于出土器物,或写于木石,或刻于石碑,或镌于石壁,均属有目共睹之字。而惟独蝌蚪文扑朔迷离,至今还未见其篆文摹本。

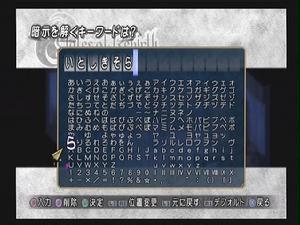

古彝文

中国的古代传说里常常提到“蝌蚪文”,最初是指神仙使用的文字,后来又指谁也不认识的古文字,给人一种神秘的感觉。可是我国西南地区至今还在使用着一种实实在在的蝌蚪文,这就是彝文。彝文是四川、贵州、云南一带的彝族群众用的文字,又叫“?文”、“韪书”,明清两代有不少书里都提到它,说这种文字“字如蝌蚪”、“字母一千八百四十”。据民间传说,彝文的历史已有一千多年了,但最兴盛的时期是从明代以后才开始的。彝文是一种“音节文字”,功能有些像日本的“假名”。这种文字的一个字母代表的是一个完整的音节,例如彝文有七个字母分别表示bi、bie、ba、buo、bo、be、bu七个音节,却没有一个表示辅音b的字母,因为单个的辅音b不能构成一个完整的音节。彝文的写法在60年代以前很不统一,同是一个音节,有人可以这样写,有人可以那样写,不同地区的习惯用字差别很大,如果把各地的异体字都算进去,彝文字母的总数可能上万。这么多字,学起来很不方便。为了使彝文能更好地为彝族人民服务,四川凉山自治州经过十多年的工作,到1980年终于整理出了一套“彝文规范方案”,由国务院正式批准推行。《彝文规范方案》包括819个字母,笔画简单,形体美观,书写时一律从左到右,和汉字写法一致。

相关争议

据说那块耸立在浙江省仙居县淡竹乡的山崖壁上,布满了人工镌凿的日纹、月纹、虫纹、鱼纹等奇异的图案符号,有人说,那就是传说中大禹治水时在南方留下的蝌蚪文石刻……

5月的浙中山地充满了水汽和太阳的味道,夏天果然如期而至。长途汽车行驶在苍翠的群山之间,车上二十几个年轻人来自宁波市和无锡市的两个野外探险俱乐部,我和他们同行,是为了寻找传说中刻有蝌蚪文的蝌蚪崖。据说那块山崖耸立在浙江省仙居县的淡竹乡,崖壁上布满了人工镌凿的日纹、月纹、虫纹、鱼纹等奇异的图案符号,有人说那就是传说中大禹治水时在南方留下的蝌蚪文石刻。

同行的人里只有一个到过我们将要去的地方,此时他正在眉飞色舞地讲故事:“淡竹乡我去过两次,第二次我请一位当地人带我爬上山,非常险,到了最上边就没路了,除非你用攀岩工具,否则很难爬到山顶上去。据说只有当地采药的人才知道上山的路!”一席话把年轻人的心逼到了亢奋状态,所有人都流露出不达山顶誓不罢休的决心。

我们要去的地方是浙江省括苍山脉的一条支脉韦羌山,南朝孙诜著的我国第一部地方志《临海记》中曾写到韦羌山“上有石壁,刊字如蝌蚪”,二十四史中的《宋书・周郡志》中也写到:“天姥山(韦羌山别名)与括苍山相连,石壁上有刊字蝌蚪形,高不可识。”

那么什么是蝌蚪文呢?临行前我翻阅过一些古文字学资料,发现文字学中单把蝌蚪文拿出来讲的并不多,常见的倒是“鸟虫书”。所谓鸟虫书就是在字的笔画上增添虫、鱼、鸟等动物形象,比如添上触角、鱼头、翅膀、鸟头之类的附件。鸟虫书曾是秦始皇统一文字以前中国古文字中的六书(即六种字体)之一,被用来写在传达命令的旗帜上,由于笔画复杂,难于模仿,所以有保密的作用。汉代以后,鸟虫书主要出现在印章中,变成了十足的美术字了。而蝌蚪文由于头粗尾细形似蝌蚪而得名,因此也是鸟虫书的一种,从文字学的角度来说,蝌蚪文算不算文字还是一个问题。

扑朔迷离

淡竹乡尚仁村的退休小学教师陈瑞珊是一位精干的老者,他不知疲倦地带我们到处走动。

“那就是蝌蚪崖!”他指着远处云雾中的一座山峰说。我们在七八座形状相似的山峰中努力辨认着蝌蚪崖。它的海拔相对不算太高,800米左右,它下面的山坡上长满了亚热带丛林植物,蝌蚪崖其实就是山顶上一块坚硬的没长植物的岩石,它的一面像刀削般垂直陡峭,传说中的蝌蚪文就刻在崖面上。

淡竹乡的人们把蝌蚪崖视作他们的骄傲。那天晚上,我在淡竹乡乡长的《农情日记》中读到:“……本乡地形南高北低,风景优美,是全县林业、旅游重点乡镇,内有千古之谜蝌蚪文、天柱岩……”。

尚仁村75岁的老大爷来找我们聊天了。他是村子里对蝌蚪崖知道得最详尽的人,他说以前离尚仁村不远的下朱村有一个秀才,博学多识,曾请人把蝌蚪崖上的文字拓下来,他一辈子就研究那些拓片,一直到90岁。他只传了一首歌谣给他的后代,他的后代中最后一个人也在30年前死了,他家那座收藏有蝌蚪崖拓片的房子在“文革”破四旧时被烧掉了。

也就是说,当地的蝌蚪文没有了考究的“证据”。

第二天,我们分成两个小队,分别由两名向导带着上山。向导手中拿着大砍刀,我们手中拿着拐杖。幸亏山上全是带叶子的植物,浓密的枝叶底下,空气凉爽而湿润。我们是在无路的情况下上山的,3个小时后,已经接近山顶了。

事实上我们无法到达山顶,山顶就是蝌蚪崖的顶部,而那是需要再绕一座山才能到达的。我们所到的地方,是距离蝌蚪崖最近的一处观察点,就在蝌蚪崖的左下方50米处。

用肉眼观察时,我们只能看到崖面上有一个明显的长方形的框,像是故意凿出来的。我们支起高倍望远镜,20几个人轮流观察。可是什么也没有看见,真的,镜头里灰蒙蒙的,只有一块平展展、光秃秃的大石头。

我们发现观察点附近的岩石很像韦羌河中的石头,它们的表面也是疙疙瘩瘩,有的地方粗糙得像核桃皮,有的地方则规则得像佛陀头上的肉瘤。我们全部拍摄了下来,而心中的疑团则越来越清晰了:这所谓的“蝌蚪崖”可能是一块天然形成的岩壁,由于某种原因具有了规则的球状结构,当地人在它上面人为地凿了一个框,再附会以蝌蚪文的传说……

蝌蚪崖

但是,如果蝌蚪崖真的是天然形成的话,为什么当地会流传那么多关于蝌蚪文的古老传说?为什么当地人谈到蝌蚪文时都会露出神秘、敬畏的表情?

一年以后,我偶然读了一本书《去楼兰》,书中有这样一段文字:“……司马炎正在为一批战国时出土的竹简伤神。这批竹简就是‘汲冢家书’,古说它们全都是用蝌蚪字写的,500年后传到司马炎手里。他把那些残简从秘府中拿出来,让尚书郎们‘校缀次第、寻考指归’,然后再用当时的文字转写下来。

张华是司马炎的名臣,对这件考缀蝌蚪文的事极为热心。他和索靖曾一见如故,是最亲密的朋友。而索靖在敦煌,正是因为他懂得鸟兽虫篆之文、蝌蚪字。他在敦煌著书说:黄帝的创字官仓颉曾著书契,字是蝌蚪鸟篆。那种字,类物象形、睿哲变通、意巧兹生。但因为崇尚简易,后来变成隶书体的时候就有了失损。……“

“汲冢家书”是公元前279年,河南省汲县一个叫“不准”的人盗掘战国时期卫国襄王室的一座墓地中出土的几十车用竹简写的古书,《穆天子传》就是其中的一部。《穆天子传》是用蝌蚪文写成,这说明蝌蚪文并非只是一种美术字,它曾经是一种同小篆、隶书一样功能的文字,而且它的读写方式蕴含着今人难以释读的曲折和奥妙。

既然蝌蚪文是一种深奥的古老文字,那么淡竹乡的居民们对于蝌蚪文的崇拜就不是无本之木了。文字与文明的承传有着千丝万缕的联系。传说中蝌蚪崖上的蝌蚪文在当地人的心目中就代表着古老文明在当地的一次驻足,追寻祖先的足迹一直是中国人乃至全世界人所孜孜以求的事情。

寻找答案

于是我想,蝌蚪崖上的痕迹是不是天然生成的?传说中它上面的蝌蚪文与“汲冢家书”上的蝌蚪文又有什么联系?

中国地质科学院陈安泽研究员向我解释了韦羌山上及韦羌河中那些长相奇特的石头的来历。

他说,这些石头是一种典型的酸性火山岩,这类火山岩在浙江省的山区里到处都能见到。这类火山岩的学名叫“石泡流纹岩”,它的石泡构造正是我们见到的蝌蚪崖岩石表面的球状突起。

显然目前蝌蚪崖已被认定是天然形成的了,但我仍然不敢轻易断定当地人在“造假”。因为从村民们眼睛里流露出的感情是真挚的,史书上的记载也是千真万确的,问题在于,这天然形成的蝌蚪崖与蝌蚪文之间到底存在什么样的联系?

于是我敲响了《去楼兰》书中叙述蝌蚪文时,多次提及的北京大学学者何振明先生的家门。何先生看了照片后说,这是典型的火山岩,但这个框是人为凿出来的,是“哑示语”。

真相大白

远古时候,人类没有语言,彼此间需要沟通时,就用手势和表情来表达。比如两个部落相遇的时候,如果其中一个部落扔给另一个部落一只果子,就表示友好,如果扔的是一块石头,那就是说,“快走吧,不然就打你们!”这就是哑示语,是用形象和感觉来表达意思的语言。

“蝌蚪崖为什么是哑示语呢?”我问。

“天然形成的岩石上布满了像蝌蚪一样的凸起,这就使古时路过这里或定居在这里的先民们想起了一个他们久久不能释怀的往事,那就是他们的祖先来自黄河流域。也就是说,黄河是他们的妈妈。古人把黄河说成‘河’,把妈妈说成‘妈’。古人表达‘黄河是我们的妈妈’的时候只说‘河妈’两个字就可以了。用黄河流域的语言,也就是现在陕西一带的土话来说‘河妈’的时候,发音变成‘huoma’,而这个发音又恰好是陕西土话‘蛤蟆’的发音,而‘蝌蚪’是‘蛤蟆’的子孙,从而喻指为――我们人类是‘河妈’的子孙……我们是‘huoma’的子孙――我们是‘蝌蚪’。这就是哑示语,古人在蝌蚪形状的岩壁上凿一个框,是为提醒后代记住自己是‘河妈’的子孙,自己的祖先来自黄河流域。”

“那么这就是史书上记载的蝌蚪文吗?”

“可以说是,也可以说不是。说是,是因为古书上所提到的蝌蚪文其本身就包含着上述哑示语的成分。蝌蚪文之所以称为蝌蚪文,是因为它的形状像蝌蚪,而古人在造这样的文字的时候,就是为了传达上面所说的哑示语的信息――即我们的祖先是黄河流域的人。从某种意义上说,淡竹乡的蝌蚪崖才是真正意义上的蝌蚪文。”

“说不是,是因为古书上的蝌蚪文是一种真正的文字,有读音,有意义。这种文字在春秋战国时期的青铜器和竹简上都出现过。”

“其实蝌蚪文是去卢文的一种变体,是当时记载以天文学为主的自然科学的一种笔记文字。蝌蚪文或去卢文都源于甲骨文,它们是甲骨文的变体。周文王时候,甲骨文被转换为许多种文字,其中包括去卢文、蝌蚪文,并流传到民间,转换文字的目的就是想使甲骨文中包含的信息更好地保存下去。但是自从秦始皇统一文字以后,蝌蚪文字就被禁止流传了,于是西汉时有大批文书被集中到楼兰一带,那些文书里的主要文字就是去卢文或蝌蚪文。”

“被禁止流传的蝌蚪文文书后来陆续以手抄本的形式流传到民间,有的甚至转换成佛教的石窟造像,以哑示语的方式把文书中的信息保存下来,淡竹乡蝌蚪崖上的长方形框也许就是那时候刻上去的,它所表达的信息也就是以哑示语的方式表示我们的祖先来自黄河流域、我们真正的文明历史是从那里开始何振明先生的解释尽管闻所未闻,但是毕竟圆满解决了我对淡竹乡蝌蚪崖的疑惑。首先,蝌蚪崖上的蝌蚪状凸起是天然形成的;第二,蝌蚪崖上的长方形框是古人有意凿上去的,而且他们的用意来自于一个遥远且曲折得无法言说的历史,虽然直到今天,这个历史还只作为“暗流”潜藏在民间,但这个历史是真实的。

这时我想到了金庸小说《侠客行》里关于蝌蚪文的描述。小说中那些识文断字、武艺高强的武林高手们不就是执着于蝌蚪文的“字面”

意思而百思不得其解吗?石破天大字不识,却凭感觉和字形参透了蝌蚪文的秘密。这段公案和我们亲眼所见的“蝌蚪文”有着异曲同工之趣!

蝌蚪文_蝌蚪文 -岣嵝碑

简介

岣嵝碑(

爱华网

爱华网