陈虻(chén méng),男,生于1961年8月30日,2008年12月24日因胃癌医治无效逝世,享年47岁。著名电视人,生前曾任中央电视台新闻中心评论部副主任,20世纪90年代初,曾在《观察与思考》做记者。2001年1月,担任新闻评论部副主任,主管《实话实说》、《新闻调查》,2001年10月主管《东方时空》,并兼任该栏目总制片人。在多年的电视新闻工作中,陈虻的创作经历,十分丰富,收获颇多。他曾第一个提出了《东方时空》中“讲述老百姓自己的故事”这一创意。陈虻在电视圈的专业人士中小有名气。这句由王刚配音的话语,曾在观众心中留下深刻记忆。一位电视专家评价说,这种直接把摄像机对准中国老百姓的做法,透出实实在在的生活画面。

陈虻_陈虻 -简介

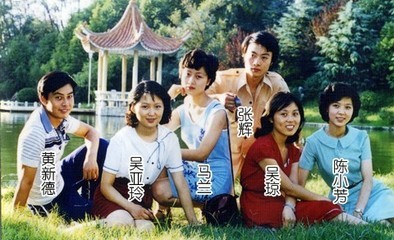

陈虻

1961年8月30日出生。

1983年,毕业于哈尔滨工业大学光学工程专业。

1985年,在中央电视台任记者,从事栏目《人物述林》、《社会经纬》、《观察思考》。

1993年,任《东方时空・生活空间》制片人,提出“讲述老百姓自己的故事”的广告语。

1996年,获全国十佳制片人。

1997年,组织召开了北京国际纪录片学术会议。

2001年初,赴美参加伯克利大学“媒体与社会发展国际研讨会”

2001年10月,主持《东方时空》改版。

陈虻_陈虻 -工作经历

工作

陈虻

大学毕业时,陈虻被分到了航天工业部团委工作。一个偶然的机会,他到了中央电视台,从小到大一直朦朦

胧胧的“搞文”的念头在那个瞬间突然清晰起来。作为制片人的陈虻说过这样的话:“创作是一件浪漫的事情,而创作的过程又是十分具体的。所以,要完成一件成功的作品,同时需要两种极具反差性的品格――灵异奔放和老老实实。” 陈虻在中央电视台的头三年里,没有具体的工作,如果说他干的事儿算是工作的话,那个工作就叫“打杂”。接收陈虻的人要不是当初看中他的人,他的工科背景让领导有些不情愿。三年里,每次报选题,到了陈虻这儿都会自动地跳过去。从陈虻上班的那天起,他的主要任务就是领肥皂、毛巾,拿报纸,干杂务。谁在外面拍片子磁带不够了,一个电话回来,陈虻就扛几箱带子,买张站台票给送过去。谁的钱不够了,陈虻就负责跑邮局寄钱。谁要是外出拍片子,说:“陈虻,跟我走一趟。”这是三年里他觉得最幸福的事儿。“走一趟”对那个人来说是搬东西,联系车票,找住处都不用愁了,对陈虻来说却是学习业务的大好机会……陈虻就是这样成为《东方时空》总制片人的。

1993年6月的一天,当时《东方时空》的总制片人孙玉胜靠着窗台对陈虻说,来《东方时空》吧。陈虻回家后看了20多天的《东方时空》,也想了20多天。“有两点理由,我决定来了,一是《东方时空》天天播,就一定天天有事儿干,我不愿闲着;二是《生活空间》当时是一个服务性的栏目,教给人一些生活技能,我想我在这儿干不成什么好事,至少不会干对不起老百姓的坏事。”而从那个夏天开始,《生活空间》也渐渐成为老百姓生活中不可或缺的一部分。

2001年11月5日,新改版的《东方时空》播出了。25天前,总制片人陈虻才接到改版通知。在如此短的时间内对一个天天要播的名牌栏目动手术,难度可想而知。陈虻戏称为:“就像一家饭店,一边营业一边搞装修。”身为中央电视台新闻评论部副主任,陈虻还同时领导着《新闻调查》和《实话实说》这两个重头栏目。

生平

陈虻

陈虻,著名电视

人,生前曾任央视新闻中心评论部副主任,20世纪90年代初,曾在《观察与思考》做记者。

1983年哈尔滨工业大学光学工程专业毕业,毕业时被分到航天工业部团委,1996年获全国十佳制片人。1997年组织召开了北京国际纪录片学术会议。2001年初赶美参加伯克利大学“媒体与社会发展国际研讨会”。2001年1月,担任新闻评论部副主任,主管《实话实说》、《新闻调查》,2001年10月主管《东方时空》,并兼任该栏目总制片人。在多年的电视新闻工作中,陈虻的创作经历,十分丰富,收获颇多.

网络上有一个很有名的片子《分家在十月》,是我曾供职的央视新闻评论部的兄弟们攒的,已经成为中国电视史上最具智慧的黑色幽默作品。这个片子还有一个名字叫《陈虻诺夫回忆录》。在片中,时任评论部副主任陈虻白发苍苍。但是现实中,陈虻没有活到那个年纪,昨夜,他因胃癌去世,享年47岁。

陈虻

陈虻喜欢穿牛仔裤,长发飘飘。才情丰富,成就斐然,心思敏锐,情怀深沉。熟谙主流话语不乏叛逆精神。大家很怕他审片,总是先打听好审片主任的排班表,如果感觉是个烂片就想办法拖一拖,避开他的锋芒。他目光太敏锐,语言太精妙,那时,能做出个好片子与陈虻英雄惜英雄,曾是我很大的创作动力。《巴金》、《余光中》、《孙志刚》,少数几个自己尚能过关的片子都曾经过他的法眼。他可算是台里少数审片专注的领导,之后的点评,更是字字珠玑句句经典,只是在场听的人常常只有一两个人。如今想来,十分可惜。他不仅指点具体的剪接拍摄采访技巧,也善于提炼深厚的人生哲理。有些话,在离开多年后依然感觉振聋发聩,比如他曾经说:不要因为走得太远,忘了我们为什么出发。

这个世界上,有些人能量太多,多到可以分给很多人,我也曾幸运地分得一杯羹,这杯羹,还在滋养我。肉身有它自己的天命。但是,一个人的智慧,被许多人悄悄地拥有着,这样的价值,不与肉身等长。所以,此刻,我和很多人一样悄然叹息,但想到他将生命能量发散后,在地母黑暗而温暖的拥抱中开始深长的休息,我又感觉到一种平静的温暖。虽然从此以后,无论我拿出什么作品,都找不到这样一个人去惶恐面对。

陈虻_陈虻 -评价

白岩松:“我和他是兄弟”

陈虻

(陈虻在98年开创的《生活空间》,通过“讲述老百姓自己的故事

”创造了中国电视界的一个神话,这个栏目为后人留下了一部“小人物的历史”。)

“讲述老百姓自己的故事”,陈虻创意。这句由著名演员王刚配音的话语,至今在观众中有口皆碑。

“是否可以说,陈虻是中国电视、中国社会纪录片的推动者?”对此,央视著名主持人白岩松昨日说:“毫无疑问。当开始‘讲述老百姓自己的故事’的时候,就是对他工作的一种评价。”患胃癌是否与长期工作中的积劳成疾有关?白岩松没有回答,但他表示:“我和他是兄弟。”中国传媒大学教授袁芳说,在陈虻的“讲述老百姓自己的故事”之前,新闻节目很少有关注民生的内容,陈虻在《东方时空》中把目光投向了老百姓,开创了中国新闻史的先河,从此故事类、纪录类节目大量涌出。

电视人:无法不悲痛不忧伤

(长发,深沉,睿智,洒脱,自信,不张扬――这是很多电视同行对他的印象。)

一位名为“飞去来兮”的网友自称曾供职于央视新闻评论部。她在网上表达了对陈虻的“惜别”:那时大家很怕他审片,总是先打听好审片主任的排班表,如果感觉是个烂片就避开他的锋芒。他目光太敏锐,语言太精妙。审片之后的点评,字字珠玑,句句经典。有些话,在离开多年后依然感觉振聋发聩,比如他曾说:“不要因为走得太远,忘了我们为什么出发。”

在央视新闻中心工作的一位女士说:“在中国电视发展五十周年暨中央电视台建台五十华诞之际,我们失去了一位优秀的中国电视人,这无疑是中国电视界的一大损失!无法不悲痛,无法不忧伤!”

陈虻的消遣:看碟和陪儿子

陈虻第一次做客网站是在2001年11月,那时《东方时空》的子栏目《时空连线》首次播出。

有网友问他“讲述老百姓自己的故事”这句话是怎么想出来的,他说,1993年,初创的《生活空间》一直在调整,需要用一句清晰的话告诉人们,《生活空间》代表的是什么。“从梦中醒来,脑子里显出来几句不同的话,我拿笔记下来,写到讲述老百姓自己的故事时,我觉得我要的就是这句。”他说。

陈虻

他说,工作之余喜欢看碟,因为一个半小时里浓缩了作者的许许多多的经历和思考,这是一种非常奢侈的享受。

有网友问他:你的名字和“牛虻”有关吗?陈虻说,那个字念meng,和《牛虻》有关,因为他属牛,他父母读过《牛虻》这本书。“当你工作累的时候怎么消遣?”陈虻说:“和我儿子在一起。我需要和两种人打交道,一种是有智慧的人,因为他们简单;一种是无知的人,因为他们简单,所以我喜欢四岁的儿子,跟他在一起是我最专心的时候。

根据他当时的介绍,7年过去了,他儿子已经11岁了。

据知情人透露,陈虻去世前曾与罗京同住北京肿瘤医院。

陈虻在电视圈的专业人士中小有名气。他曾提出《东方时空》中《生活空间》里“讲述老百姓自己的故事”的创意。这句由王刚配音的话语,曾在观众心中留下深刻记忆。一位电视专家今早在接受记者电话采访时评价,这种直接把摄像机对准中国老百姓的做法,透出实实在在的生活画面。

他追求的自由人格精神,在这样的体制下不可能完全实现

一直到逝世之前,陈虻始终对自己的工作非常敬业。他生前的同事在“百度百科”上给他建了词条,词条里这样描述他的工作状态:

“记得那时,大家很怕他审片,总是先打听好审片主任的排班表,如果感觉是个烂片就想办法拖一拖,避开他的锋芒。……记得常常在夜里九十点钟才编完最后一个画面,他一脸倦容地走进机房,刚看完‘社会记录’,再之前是‘纪事’,再之前是‘百姓故事’……被七八个或精彩或平庸的片子折磨过,每一个都不敷衍,每一次审片,都像一堂课。我们拿着‘同意播出’的签字收拾好带子踏实地走人,他还坐着,说要等准直播的‘连线’。印象中我的最后一次审片,签完字后他没有走,而是长叹一声说:文飞刚来的时候还是个小姑娘,现在,也老了。我拿着播出单,转过身去,收拾台子上的带子,关机,眼中怆然泪下。那是我最后一次见他,之后,我离开了让我老得很快的编辑台和新闻评论部。”陈虻成为“东方时空”制片人之后,陈真成了他的继任者。采访他是在2008年12月26日的下午,陈真说,灵堂,他一直都不敢去看。

在陈真看来,陈虻把所谓的“理想主义”坚持到了最后,“他不管条件多简陋,都要求大家能够出精品”。而他自己,也经常为了工作,不吃饭,或者到下午三四点钟才吃第一顿饭。

陈虻

陈真说,他与陈虻在人文关怀的方向和栏目的方向上没有任何分歧,如果说有不同的话,就在于对现实局限的认识。“陈虻希望每一个作品都能成为精品,因而给手下的编导很大压力。但我看到,这毕竟是一个播出量很大的电视栏目,流水线作业也许才是更现实的方式,不能要求一周内做出一个精品。比起央视其他栏目,做纪录片的编导更累,收入更少,职务带来的便利几乎没有,孩子上学都找不到可以托关系的人。也许在90年代,电视人的收入还比其他行业高一些,电视人的收入也只是一般水平。”陈真说,他看到女编导编片子编得“面目都扭曲了,嫁不出去”,就心中难过。“我们总说人文关怀,但为什么不能先关怀关怀自己的编导?”“所以我有时要求没那么严格,让

编导们也舒服些。”

陈真说,陈虻有一次对他说,他工作起来不吃饭,某种程度上也是一种“苦肉计”――这是让编导们看到,不只是他们辛苦,我和他们一样辛苦。

陈真认为,在仕途上,陈虻不能算顺利,“他追求的自由人格和精神,在这样一种体制下,是不可能完全实现的”。比起陈虻,陈真自认为“是个俗人”,他感伤地说:“我们这一代人的生存环境太恶劣了,注定在残酷的生存斗争中遍体鳞伤。”

撰写者说:“陈虻喜欢穿牛仔裤,长发飘飘。才情丰富,成就斐然,心思敏锐,情怀深沉。熟谙主流话语,不乏叛逆精神。在我心中,这是最有理由享受理想生活的那种人,应该在城市边缘弄个诗意的居所,调素琴阅金经,饮茶读书,高朋满座,一不称意便可明日散发弄扁舟。可惜这样的生活往往属于那些满脸横肉铜臭逼人的房地产暴发户。陈虻,不过是电视与官场的双重压力艰难负重的中年男。”离陈虻的办公室灵堂不远,是一面电子公告牌,公告牌上不停地滚动着号召同事们向陈虻家属捐款的信息,陈虻身后,留下的是没工作的妻子和11岁的孩子。

陈虻

“他走得――太年轻了。”牟森感叹说。

然而在柴静眼中,陈虻的一生不能用“现世幸福”或者是“现实不幸福”来衡量:“他不幸福,但是他说,要成为这样的人就要不幸福。他有另外的补偿。”

“他老说,做节目是做人,为这个我们有过非常大的争吵。他说,你不这样做,就不会成为一个伟大的记者。他说,一个在职业上成功的人不可能幸福。”柴静这样回忆。

“陈虻说,你为什么不按照我说的生活?我说,因为这是我的生活。他说,可是我讲的是对的。”

柴静说,陈虻对她的训练非常严格。“他说:你就是一个网球,我就是一只网球拍,不管你跳得多高,我永远都在高于你1毫米之上。他是职业教练。”柴静记得,训练阶段陈虻对她说过最温柔的话就是:“其实也不应该对你有过高的要求,你已经不容易了,应该快乐一点。”

“他有点像女版的我,我有点像男版的他。他离去,我觉得我的一部分随他离去了。但是另一方面,我又觉得他的一部分在我身上还延续着。这让我觉得也还可以,他以某种方式还活在这世界上。”说到这里的时候,柴静的眼睛湿了。

一位央视新闻工作者写了一首诗悼念陈虻:

魂灵可知心归处,

春去秋来几时安。

天高云深望故人,

祈愿此心接彼心。

爱华网

爱华网