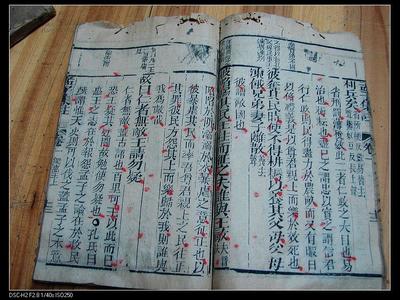

《孟子・梁惠王下》阅读试题答案及翻译(译文)

孟子见齐宣王日:“所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也。王无亲臣矣。昔者所进,今日不知其亡也。”王日:“吾何以识其不才而舍之?”日:“国君任贤,如不得人,将使卑逾尊,疏逾戚,可不慎与?左右皆日贤,未可也;诸大夫皆日贤,未可也;国人皆日贤,然后察之,见贤焉,然后用之。左右皆日不可,勿听;诸大夫背日不可,勿听;国人皆日不可,然后察之,见不可焉,然后去之。左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆日可杀,然后察之,见可杀焉.然后杀之。故日因人杀之也。如此,然后可以为民父母。”

齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对日:“于传有之。”日:“臣弑其君可乎?”日:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残,残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”

齐人伐燕,胜之。宣王问日:“或谓寡人勿取,或谓寡人取之。以万乘之国,伐万乘之国,五旬而举之。人力不至于此,不取,必有天殃。取之,何如?”孟子对日:“取之而燕民悦,则取之。古之人有行之者,武王是也。取之而燕民不悦,则勿取。古之人有行之者,文王是也。以万乘之圆伐万乘之因,箪食壶浆,以迎王师。岂有他哉?避水火也。”

齐人将取燕,诸侯谋救之。宣王日:“诸侯多谋伐寡人者,何以待之?”孟子对日:“臣闻以七十里为政于天下者,汤是也。【《孟子・梁惠王下》阅读试题答案及翻译(译文)】。未闻以千里畏人者也。书日:‘汤一征,自葛①始。’夭下信之,东面而征,西夷怨,南面而征,北狄怨。目:‘奚为后我?’民望之若大旱之望云霓也。使市者不止,耕者不变,诛其君而吊其民,若时雨降,民大悦。书日:‘后来其苏。’今燕虐其民。王往而征之,民以为将拯已于水火之中也,箪食壶浆以迎王师。若杀其父兄,系累其子弟,毁其宗庙,迁其重器,如之何其可也。天下固畏齐之强也,今又倍地而不行仁政,是动天下之兵也。王速出令,反其旄倪②,止其重器,谋于燕众,置君而后去之,则犹可及止也。”

(节选自《孟子・梁惠王下》有删改)

【注】①葛:远古时期的部落名。②旄倪(m?o n?):指被俘虏的老人和幼儿。

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

A.汤放桀,武王伐纣 放:释放

B.贼仁者谓之贼 贼:戕害

C.五旬而举之 举:攻克

D.诛其君而吊其民 吊:慰问

10.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是

A. 今日不知其亡也

吾其还也

B.吾何以识其不才而舍之

久之,能以足音辨认

C. 武王伐纣,有诸

投诸渤海之尾,隐士之北

D.今又倍地而不行仁政

劳苦而功高如此

11.以下六句话分别编为四组,全部直接体现孟子“民本”思想的一组是

学优网http://www.gkstk.com/①所谓故国者,非谓有乔木之谓也

②国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之

③人力不至于此,不取,必有天殃

④以七十里为政于天下

⑤使市者不止,耕者不变

⑥谋于燕众,置君而后去之

A.①③⑤ B.③④⑥ C.①②④ D.②⑤⑥

12.对原文有关内容的理解和分析,下列表述不正确的一项是

A.盂子认为一国之君要辨识没有才干的臣子并罢免他们,不能仅仅昕身边之人和诸大夫的意见,还要倾听百姓的声音。

B.孟子说“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残”,表明孟子主张施行仁政,以民为本。国君如果倒行逆施,就是老百姓的敌人。

C.战争胜利后,齐宣王想吞并燕国的土地,孟子认为需要看燕国的百姓是否愿意,如果兼并了,燕国百姓不高兴,那就不要兼并。

D.《尚书》记载,商汤最先征伐葛的时候,天下的人都信任商汤,但后来却因不公平造成了怨声载道的局面。

9.A(放,流放,放逐。)

#from 本文来自学优网http://www.gkstk.comend#10.B(介词,凭。A代词,他;语气词,表商量语气。相当于“还是”。C兼词,“之乎”;兼词,“之于”。D连词,表转折;连词,表并列)

11.D(①是对何谓故国的评论。【《孟子・梁惠王下》阅读试题答案及翻译(译文)】。③是齐宣王想假托顺应天意而吞并燕国的表现。

④是表述商汤如何统一天下的)

12.D(“造成了怨声载道的局面”,错误。原文的“怨”,是后被征伐的百姓抱怨不先征伐自己的国家,而先被征伐的的国家的百姓是高兴的,没有抱怨)

译文:

孟子谒见齐宣王,说:“所谓故国,不是说国中要有高大的树木,而是说要有世代(与国家体戚与共)的臣子。现在大王没有亲信的臣子了。过去任用的人,现在不知到哪里去了。”宣王说:“我用什么方法才能识别哪些人没有才干而罢免他们呢?”孟子说:“国君任用人才,如果得不到合适的人选,将会使地位低的超过地位高的,关系远的超过关系近的,(对此)能不慎重吗?左右侍臣都说好,不行;大夫们都说好,也不行;全国的人都说好,这才去考察他,见他确实是好,这才任用他。左右侍臣都说不行,不要听信;大夫们都说不行,也不要听信;全国的人都说不行,这才考察他,见他确实不行,这才罢免他。左右侍臣都说可杀。不要听信;大夫们都说可杀,也不要听信;全国的人都说可杀,这才考察他,见他确实可杀,这才杀掉他。所以说,是全国的人杀掉他的。像这样,才可以算是百姓的父母。”

齐宣王同道:“商汤流放夏桀,武王讨伐商纣,有这些事吗?”盂子回答道:“文献上有这样的记载。”宣王问:“臣子杀他的君主,可以吗?”孟子说:“败坏仁德的人叫贼。败坏信义的人叫残,残和贼这样的人叫独裁者。我只听说杀了独裁者纣罢了,没听说臣杀君啊。”

齐国攻打燕国,战胜了燕国。齐宣王问道:“有人劝我不要兼并燕国,有人劝我兼并燕国。以一个拥有万辆兵车的国家去攻打另一个拥有万辆兵车的国家,五十天就攻克了它,光凭人力是做不到的。不兼并它,必定会有上天降下的灾祸。兼并它,怎么样?”孟子回答说:“兼并了,燕国人民高兴,那就兼并它。古代有这么做的人,武王就是。兼并了,燕国人民不高兴,那就不要兼并。古代也有这么做过的人,文王就是。以拥有万辆兵车的国家去攻打另一个拥有万辆兵车的国家,百姓用箪装着饭食、用壶盛着浆汤来迎接大王的军队,难道有别的原因吗?只是想摆脱水深火热的处境罢了。”

齐国人要兼并燕国。别的诸侯国谋划援救它。宣王说:“很多诸侯谋划来讨伐我,(我)用仟么方法对付他们呢?”孟子回答道:“我听说过凭方圆七十里的地方就治理了天下的人,商汤就是这样。没有听说凭着方圆千里的土地还怕别人的。《尚书》上说:‘商汤的征伐,从葛开始。’这时,天下的人都信任商汤,他向东征伐,西边的少数民族就埋怨,向南征伐,北边的少数民族就埋怨,(他们埋怨)说:‘为什么(不先征伐我们这里,而要)后征伐我们)呢?’人民盼望他,如同大旱时节盼望云彩一样。【《孟子・梁惠王下》阅读试题答案及翻译(译文)】。(汤的军队每到一地,)让经商的照常做买卖,种田的照常干农活,杀了那里的暴君,慰问那里的百姓,像是及时雨从天而降,百姓非常高兴。《尚书》上又说;‘君王来了,我们就得到新生。’现在,燕王虐待他的百姓,大王去征伐它,百姓都以为会把他们从水深火热中拯救出来,(所以)用箪装着饭食、用壶盛着浆汤来迎接大王的军队。如果您杀戮他们的父兄,囚禁他们的子弟,毁坏他们的宗庙,搬走他们国家的宝器,像这样怎么行呢?天下本来就畏忌齐国的强大,现在齐国扩大了一倍的土地却不施行仁政。这就使得天下的诸侯要出兵攻打您了。大王赶快发布命令,把被俘的老人孩子遣送回去,停止搬运燕国的宝嚣,同燕国百姓商量,选立一个新国君,然后撤离燕国,那么还来得及阻止(各国动兵)

阅读答案:

爱华网

爱华网