突围已固化的世界格局,以任何国家不曾有的速度追赶资本主义头牌,真的是因为运气吗?

怎么全世界那么多国家,比如1949年远远比中国发达的印度、1930年即跻身发达国家的阿根廷、1970如日中天的苏联、1980年极度发达的日本,都没有做到的事情,中国能做到?

中国在这个追赶的过程中,一定是做了一些深度的思考,制定了独特的策略。

意识到这一点,我们才能深入思考题主的问题。

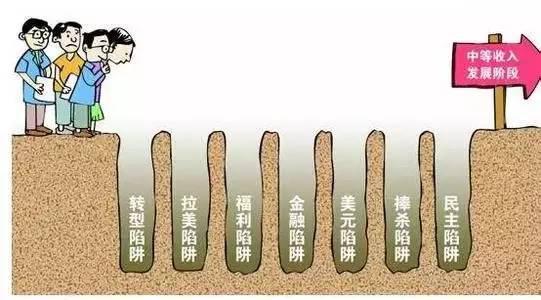

拉美国家所谓的“中等收入陷阱”,其真相是什么?

首先我们要了解这个词语是哪里来的,“中等收入陷阱”,最早出现于世界银行为总结亚洲金融危机十年来东亚经济表现的一份研究报告中,报告题为“东亚经济的复兴”,于2007年出版。该报告用一小节阐述了关于东亚经济目前所处的发展阶段,以及能否避免“中等收入陷阱”的问题。

但如果是形容1997年的亚洲金融危机,为什么不叫做“美国金融狙击战”,而叫做“中等收入陷阱”?

世行把泰国的问题归纳为,基础设施薄弱,缺乏人力资本的积累,教育和科学技术滞后。这些世行的大佬们,头脑精密,学历高高在上,在总结别国经济问题上,就这个水平?

马来西亚,所谓的原因是,它依然在使用1970年制定的“新经济政策”(NEP)。

而美国这个罪魁祸首,在“中等收入陷阱”这个词语的掩盖下,悄悄撤退的干干净净。

后来不知道什么时候,“中等收入陷阱”这个词语,在广大西方背景的经济学家推广下,又和拉美挂钩了。

拉美国家,其实质,没有一个真正的所谓独立国家。

都是美国提线木偶代理统治的殖民地,它们不需要陷入所谓的“中等收入陷阱”,更应该叫做“美国的猪圈”。

弄清楚以上问题了,中国会不会陷入所谓的“中等收入陷阱”,是不是会清晰一些了?

还不够。

还需要深入思考的,是世行是个什么玩意?

世行是美国式的经济政策宣传机构、换取他国利益筹码的放贷机构。

世行真是做学术研究的机构吗?

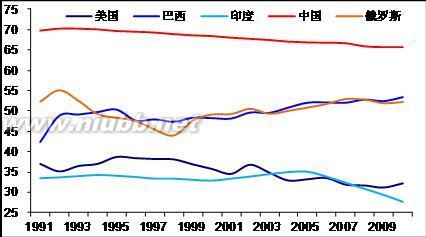

按照世界银行的分类,人均国民收入(GNI,基本等于人均国内生产总值)每年低于1006美元的为低收入国家,高于12275美元的为高收入国家,介于两者之间的为中等收入国家。也就是说,从1006美元到12275美元的都是中等收入国家(其中3976—12275美元为中上等收入国家),目前世界上有86个国家或地区属于中等收入的范围。那么,是人均国民收入刚刚达到1000美元多一点的国家容易落入“陷阱”,还是人均国民收入已经超过一万美元的国家容易落入“陷阱”?世界银行没有说,也没有人能说得清楚。

讨论的轰轰烈烈的人均GDP数字。

又是一个足够大的坑。

不同国家人的生活水平、发展模式、物价水平、文化背景,都不同,这决定了未来的发展潜力有多大。用一个数字进行衡量和定级,不是搞笑吗?

比如说,一个国家的政治制度、教育水平、工作时长、消费模式、进出口产品的类型,都有巨大的区别,中国均8000美元的时候,只需你稍作研究,就会发现,比俄国人均8000美元的潜力大得多。

那为什么在世行眼里,这两个国家一个水平?

在更多人眼里,中国的人均GDP低于墨西哥,就比墨西哥要差?

我不得不贴出以下文章:

“为什么要作社会经济调查?我们就是这样回答。因此,作为我们社会经济调查的对象的是社会的各阶级,而不是各种片断的社会现象。近来红军第四军的同志们一般的都注意调查工作了,但是很多人的调查方法是错误的。调查的结果就像挂了一篇狗肉账,像乡下人上街听了许多新奇故事,又像站在高山顶上观察人民城郭。这种调查用处不大,不能达到我们的主要目的。我们的主要目的,是要明了社会各阶级的政治经济情况。我们调查所要得到的结论,是各阶级现在的以及历史的盛衰荣辱的情况。举例来说,我们调查农民成分时,不但要知道自耕农,半自佃农,佃农,这些以租佃关系区别的各种农民的数目有多少,我们尤其要知道富农,中农,贫农,这些以阶级区别阶层区别的各种农民的数目有多少。我们调查商人成分,不但要知道粮食业、衣服业、药材业等行业的人数各有多少,尤其要调查小商人、中等商人、大商人各有多少。我们不仅要调查各业的情况,尤其要调查各业内部的阶级情况。我们不仅要调查各业之间的相互关系,尤其要调查各阶级之间的相互关系。我们调查工作的主要方法是解剖各种社会阶级,我们的终极目的是要明了各种阶级的相互关系,得到正确的阶级估量,然后定出我们正确的斗争策略,确定哪些阶级是革命斗争的主力,哪些阶级是我们应当争取的同盟者,哪些阶级是要打倒的。我们的目的完全在这里。 ”

1935年,主席在反对本本主义文章上,严肃的批评了那些思想僵化、习惯于按图索骥的人,开篇即说明;“没有调查,就没有发言权”。说的就是世行。

世行这样的地方,哪里有一点实际性的调查工作?只是习惯性搞一刀切。

哪里懂中国的情况?

怕就怕中国所谓的专家们,瞎跟着世行起哄,把问题复杂化。

更加重要的是,回到开篇,为什么TG一路上战无不胜?

这是因为,历史上,TG上过太多的当,踩过太多的坑,不过这些教训使得队伍迅速的成熟起来,并在主席的理论指导下,把问题体系化,借助强大的政委体系,把核心价值观传递到全党,最后,成为了TG可学以致用的思想武器。

1926年,共产党前途茫茫,陈独秀把满腹希望寄托在国民党身上,批评毛泽东做农民运动,并限制做土地改革;另外,张国焘轰轰烈烈的开始学习苏联,发动城市工人进行暴动。

1927年,主席在戴述人等陪同下,身着蓝布长衫,脚穿草鞋,手拿雨伞,考察了 湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙五县。历时三十二天,行程七百公里。

写成了著名的湖南农民运动考察报告,尽管这篇文章被国际共产进行了翻译与发表,但在党内仍然受到无视。

9月5日,在张国焘的建议下,计划发动长沙暴动,主席认识到,当时全国革命形势已走向低潮,反动军事力量在各处都大大超过革命力量。从湘赣边界来说,群众没有充分发动起来,本来就很薄弱的兵力又分散使用,各自为战,行动并不统一,进攻目标却是湖南的中心城市长沙。

主席带领一部分队伍在浏阳文家市“议决退往湘南”。

随后,主席开辟了井冈山根据地,经过一年多来的井冈山对敌斗争和实地发展,毛泽东根据工农武装割据过程中的经验教训进行系统的总结,作出新的理论概括。

他在一九二八年十月、十一月先后写成的《中国的红色政权为什么能够存在?》和《井冈山的斗争》两 篇重要著作,便是这种总结和概括的集中表现。

这里最重要的思想,就是根据自己的情况制定合适的策略,来总结发展。

后面复杂的过程就不说了,李德的坑,王明的坑,张国焘的坑,一次次把TG逼到绝境,好在红军一一挺了过来。在1937年,主席利用难得的闲暇时间,写成了实践论与矛盾论。

“马克思主义者认为,只有人们的社会实践,才是人们对于外界认识的真理性的标准。实际的情形是这样的,只有在社会实践过程中(物质生产过程中,阶级斗争过程中,科学实验过程中),人们达到了思想中所预想的结果时,人们的认识才被证实了。人们要想得到工作的胜利即得到预想的结果,一定要使自己的思想合于客观外界的规律性,如果不合,就会在实践中失败。”

“原来人在实践过程中,开始只是看到过程中各个事物的现象方面,看到各个事物的片面,看到各个事物之间的外部联系。例如有些外面的人们到延安来考察,头一二天,他们看到了延安的地形、街道、屋宇,接触了许多的人,参加了宴会、晚会和群众大会,听到了各种说话,看到了各种文件,这些就是事物的现象,事物的各个片面以及这些事物的外部联系。这叫做认识的感性阶段,就是感觉和印象的阶段。也就是延安这些各别的事物作用于考察团先生们的感官,引起了他们的感觉,在他们的脑子中生起了许多的印象,以及这些印象间的大概的外部的联系,这是认识的第一个阶段。在这个阶段中,人们还不能造成深刻的概念,作出合乎论理(即合乎逻辑)的结论。

社会实践的继续,使人们在实践中引起感觉和印象的东西反复了多次,于是在人们的脑子里生起了一个认识过程中的突变(即飞跃),产生了概念。概念这种东西已经不是事物的现象,不是事物的各个片面,不是它们的外部联系,而是抓着了事物的本质,事物的全体,事物的内部联系了。概念同感觉,不但是数量上的差别,而且有了性质上的差别。循此继进,使用判断和推理的方法,就可产生出合乎论理的结论来。《三国演义》上所谓“眉头一皱计上心来”,我们普通说话所谓“让我想一想”,就是人在脑子中运用概念以作判断和推理的工夫。这是认识的第二个阶段。外来的考察团先生们在他们集合了各种材料,加上他们“想了一想”之后,他们就能够作出“共产党的抗日民族统一战线的政策是彻底的、诚恳的和真实的”这样一个判断了。在他们作出这个判断之后,如果他们对于团结救国也是真实的的话,那末他们就能够进一步作出这样的结论:“抗日民族统一战线是能够成功的。”这个概念、判断和推理的阶段,在人们对于一个事物的整个认识过程中是更重要的阶段,也就是理性认识的阶段。认识的真正任务在于经过感觉而到达于思维,到达于逐步了解客观事物的内部矛盾,了解它的规律性,了解这一过程和那一过程间的内部联系,即到达于论理的认识。重复地说,论理的认识所以和感性的认识不同,是因为感性的认识是属于事物之片面的、现象的、外部联系的东西,论理的认识则推进了一大步,到达了事物的全体的、本质的、内部联系的东西,到达了暴露周围世界的内在的矛盾,因而能在周围世界的总体上,在周围世界一切方面的内部联系上去把握周围世界的发展。

这种基于实践的由浅入深的辩证唯物论的关于认识发展过程的理论,在马克思主义以前,是没有一个人这样解决过的。马克思主义的唯物论,第一次正确地解决了这个问题,唯物地而且辩证地指出了认识的深化的运动,指出了社会的人在他们的生产和阶级斗争的复杂的、经常反复的实践中,由感性认识到论理认识的推移的运动。列宁说过:“物质的抽象,自然规律的抽象,价值的抽象以及其他等等,一句话,一切科学的(正确的、郑重的、非瞎说的)抽象,都更深刻、更正确、更完全地反映着自然。”

马克思列宁主义认为:认识过程中两个阶段的特性,在低级阶段,认识表现为感性的,在高级阶段,认识表现为论理的,但任何阶段,都是统一的认识过程中的阶段。感性和理性二者的性质不同,但又不是互相分离的,它们在实践的基础上统一起来了。我们的实践证明:感觉到了的东西,我们不能立刻理解它,只有理解了的东西才更深刻地感觉它。感觉只解决现象问题,理论才解决本质问题。这些问题的解决,一点也不能离开实践。无论何人要认识什么事物,除了同那个事物接触,即生活于(实践于)那个事物的环境中,是没有法子解决的。”

这是TG最宝贵的财富,是中国走向成功最重要的经验。

哪有什么“中等收入陷阱”?只有自己才知道自己的问题在哪里,好在我们有理论武器和实践经验,来解决林林总总的问题,不断发展。

这是我们需认识世界,最重要的哲学思想。

爱华网

爱华网