不起诉制度是刑事诉讼制度的一个组成部分。不起诉,是指检察机关对不符合起诉条件的案件终止诉讼而不交付法院审判的处分决定;自由裁量权,是指税务机关或其他其他行政机关及其工作人员在法律事实要件确定的情况下,在法律授权范围内,依据立法目的和公正、合理原则,自行判断行为条件、自行选择行为方式和自由做出行政决定的权力。下面由爱华网小编为你详细介绍自由裁量与不起诉制度的相关法律知识。

自由裁量与不起诉制度浅析:

一、自由裁量的含义和功能

自由裁量权就是法律赋予的、根据自己认为适宜与否决定是否采取某种措施、给予某种救济或者采纳某项证据的权力,这项权力是由特定的国家机关及其人员拥有的。赋予国家机关及其人员一定的自由裁量权,就是为其自主决定、自主行为提供一定的空间,这是充分考虑到诉讼中人的因素并为适应社会和人的实际复杂性而作出的选择。法律的规定是不能精密到毋需任何解释、涵盖一切可能出现的情况的,正如美国经济学家密尔顿。弗里德曼所指出的那样,法治并不能排除一切人的因素,“没有任何法律可以得到如此精确的限定,以致避免了任何解释问题;同时没有任何法律能够得到如此精确的限定,以致于明确地包含了一切可能出现的情况。”因此,法律必然给实施这部法律的人留有一种有限的自主。〔1 〕我国学者王名扬也曾指出:“法治需要制定规则适用于一般情况,也允许对特殊情况具体处理,不受规则的束缚。法治和自由裁量权的关系不是互相排斥,而是互相补充,不允许自由裁量权的存在,任何法律体系不能运行,但是法律允许自由裁量权的存在,是立法者经过考虑确有必要时,才授予行政机关自由裁量权力。”〔2 〕自由裁量权可以使司法机关及其人员根据案件事实、证据、诉讼参与人和社会等各方面的实际情况,采取更适于该具体案件的处理办法,使法律所追求的某一或者某些价值得以实现。

二、审查起诉中的自由裁量与对这种裁量的制约

审查起诉是一项重要的诉讼活动,在整个刑事诉讼的流程中,处于承前启后的中间环节,构成一个独立的诉讼阶段。我国刑事诉讼法第一百四十二条第一款允许在符合法定情形时,经过权衡认为不起诉更为适宜时可以不起诉,这种不起诉,学者们一般称为“酌量不起诉”。

刑事诉讼法第一百四十二条第二款对裁量不起诉的规定是:“对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。”这一规定明确了酌量不起诉的适用条件:一是检察机关经过对案件进行全面审查,认为犯罪嫌疑人构成了犯罪;二是该犯罪行为情节轻微;三是依照刑法规定不需要判处刑罚或者可以免除刑罚。

从刑事诉讼法的规定看,检察机关自由裁量权适用的案件范围只限于“犯罪情节轻微”的案件。犯罪情节分定罪情节和量刑情节两种,前者为决定犯罪性质的情节;后者为决定犯罪性质的基本事实之外的、影响犯罪的社会危害程度的事实情况,它不决定犯罪的性质,但影响量刑的轻重。〔3〕我们认为, 刑事诉讼法第一百四十二条第二款规定的“犯罪情节”应理解为“量刑情节”。量刑情节又可分为四种情形,即情节轻微、情节较轻、情节严重或者情节恶劣、情节特别严重或者情节特别恶劣。只有情节轻微的案件,检察机关才能适用自由裁量权。

从法律规定的检察机关行使自由裁量权需要考虑的因素看,我国检察机关主要应依据犯罪情节加以权衡(包括在犯罪嫌疑人犯罪情节轻微的前提下,根据犯罪嫌疑人的年龄、动机和目的、手段、环境和条件、犯罪对象的情况、犯罪行为人的一贯表现和犯罪后的态度等酌定情节进行综合考虑),从而决定是否起诉;但在实践中还应当依据设定起诉便宜原则的立法意图,即法律择定的价值(如有利于教育改造犯罪行为人使之复归社会、瓦解共同犯罪中的行为人使案件侦查得以顺利进行、节约诉讼成本的投入等)来综合考虑是否应当提起公诉。这就需要将公益原则纳入我国检察机关的行为准则。将公益原则纳入检察活动的原则体系,可以使检察机关作出在裁量不起诉时以公共利益为依据,使作出的决定符合公共利益。

赋予检察机关一定的自由裁量权后,如何保障这种权力得到正当行使,需要认真加以研究。我国刑事诉讼法对可能出现的不当的不起诉决定已经规定了严格的救济、纠正程序,包括:

(1 )不起诉决定作出后,应当公开宣布并将决定书送达给被不起诉人及其所在单位;

(2 )不起诉决定书应送达给被害人、公安机关等移送案件的侦查机关;

(3 )公安机关对人民检察院不起诉决定拥有提起复议、复核的权力,人民检察院收到要求复议意见书或者复核意见书后应当及时复查并作出复查决定通知公安机关;

(4)被害人对不起诉的决定不服, 在申诉期限内提出申诉的,上一级人民检察院审查起诉部门受理;在申诉期满后再提出申诉,人民检察院是否受理,应当根据案件具体情况和申诉人提出的申诉理由决定。

(5)被害人对检察机关不起诉决定不服的, 可以向人民法院提起自诉。

此外,最高人民检察院也在司法解释文件中确立了一些制约不起诉决定的规则,规定了严格的审核、决定程序:(1 )承办人对案件进行审查后,应当拟写案件审查报告,提出起诉或者不起诉的意见,报审查起诉部门负责人审核;(2)部门负责人对案件审核后, 应当提出审核意见,报请检察长或者检察委员会决定;(3 )检察长或者检察委员会应当作出是否起诉的决定;(4 )人民检察院作出不起诉决定后发现新的事实和证据并符合起诉条件、决定提起公诉或者发现原不起诉决定不当时,可以自行撤销不起诉决定,重新作出起诉决定;(5 )人民检察院对于所辖下级检察院作出的确有错误的不起诉决定可以加以纠正。值得注意的是,在检察机关试行主诉检察官办案责任制的过程中,上述做法得到沿用。

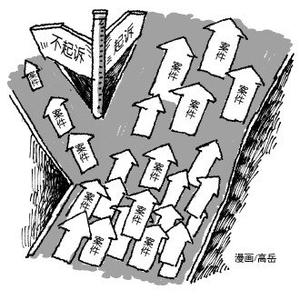

在不起诉中赋予检察机关以自由裁量权,实施之初,不起诉案件的数量较大。究其原因,既有免予起诉取消之后不起诉范围扩大引起不起诉案件数量上升的客观原因,也有对于不起诉条件掌握过宽的人为原因。对于较高的不起诉案件的比例(该比例为不起诉案件数与所有移送审查起诉的案件数的比率),上级检察机关试图加以控制,于是采用了若干由上至下进行控制的做法,如个别省级检察机关沿用过去控制免予起诉案件数量的做法,规定不起诉率的上限,将下级检察机关作出的不起诉决定限定在一定范围内。对于这种做法,最高人民检察院已经明确表示了否定的意见。笔者认为,这种否定是有利于充分发挥自由裁量权的积极功能的。

应该说,对不起诉加以比例控制的目的是好的,它的目的是试图将不起诉控制在“合理的”范围以内,以减少不起诉决定不当的现象。但比例控制存在明显的弊端,容易造成束缚办案人员的手脚而使法律规定得不到充分贯彻,从而产生一系列负面效应。如:对于符合不起诉条件且条件等同者来说,仅仅由于指标有限而得不到同等处理,与法律适用上的平等原则相矛盾,是不公平的。从这一角度看,比例控制的做法可能会造成公正的偏失。

不起诉率如果过高,应当对其原因加以研究,如果没有逾越法律规定的条件,就不必加以抑制;如果属于不正常的原因造成的,则应当根据其具体原因寻求相应的对策。当前,不起诉决定最易出现的偏失是对不起诉条件理解过宽,对此应当强调不起诉的适用范围不能逾越“犯罪情节轻微”这一限制,上级检察院在备案审查中和接受申诉、提请复核等活动中发现下级检察机关逾越法律规定的范围作出裁量不起诉决定,应当坚决纠正。上级检察机关也可以考虑对此进行定期或者不定期检查或者临时抽查,以保证不起诉的决定符合法律的规定。

爱华网

爱华网