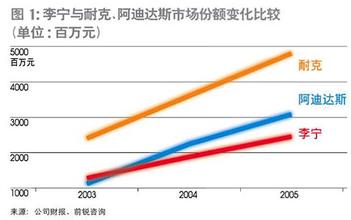

耐克挟全球第一体育用品品牌之威,进入中国时却放下架子,选择了义无反顾的本土化; 李宁秉持民族英雄的品牌之利,却在世界顶级对手聚首中国时,悄悄开始了自己的国际化之旅。 1993年1月,当一家规模不大的耐克经销商在上海开店时,数以百计的民众从天未亮就开始排队,希望自己是国内第一个拥有这种美国明星产品的幸运儿;此时,3岁的李宁公司,依靠创始人独特的个人魅力和国内高涨的爱国热情,仅仅拥有一个看似成功的起点。 2004年,耐克在中国市场的增长率达到了66%,越来越多的中国人穿上了耐克;同一年,李宁的营业额也稳步增长,达到了18.78亿元人民币。 10多年来,耐克全力在中国市场推广其本土化策略,从最基础的培育目标消费群做起,尽管遭遇了很多挫折,却依然百折不回;10多年的发展,李宁在成为了中国本土的第一体育用品品牌之际,却如火如荼地开始了品牌国际化。 一个是中国本土老大,一个是全球老大,两个数量级悬殊的企业,都将目标锁定在了中国市场,而且都志在必得,一场电光火石般的激情碰撞似乎就在眼前。 但两位老大之间的火并没有发生,取而代之的是一场意料之外的安全错车。 草根渗透与洋装梦想 耐克:国际品牌的草根渗透 体育运动人群有一个规律,处在金字塔最顶端的是国家级的运动队,接着是专业运动员,再就是运动爱好者,最下面的是普通消费者。依循这一规律,耐克建立了一种金字塔推广模式,其核心就是“以专业体育用品市场来引动大众市场”。 耐克创始人奈特有个梦想:“中国有20亿只脚,我们要让他们都穿上耐克!”为此,耐克将自己打扮成了一个生活方式的推广者。换句话说,耐克不贩卖鞋子,只营销情感。 耐克向上海多所中学进行捐赠,使学生们可以放学后在学校的操场上打篮球。诸如此类的动作很快得到了中国人的回应:耐克的销售额在一年内增长了60%。 随着中国中产阶级的兴起,中国人对自由和个性的渴望也越来越强烈。推销文化、营销情感的耐克正好投其所好。2004年一年,耐克在中国的销售量增长了66%,约合3亿美元。此外,耐克专卖店以每天1.5家的速度在中国市场扩张。 但是,在中国市场,耐克还是遇到了一个无法回避的尴尬:其主要销售业绩来自东部经济发达地区。对耐克来说,在中西部经济欠发达地区,如何再演一出“渗透”的好戏,是他们必须考虑的问题。 李宁:本土英雄的洋装梦想 李宁公司在中国市场拥有一个良好的开端。创业初期,其年增长率长期保持在100%以上,2001年,当其年销售额达到7亿元时,耐克只有3亿元,阿迪达斯只有1亿元。从1997年到2002年,李宁连续保持了6年的中国市场份额第一。 在经济全球化的背景下,中国市场的争夺更加白热化,李宁公司意识到,要想成为中国的第一,必须成为国际品牌。为此,李宁公司将国际化、专业化确定为自己的战略目标,并制订了先品牌国际化、再市场国际化的策略。 为了配合品牌国际化战略,2003年下半年,李宁公司毅然将自己品牌推广的轴心转向了高端专业体育用品市场,品牌推广靶心也转向了国家级运动队。这无疑对其专业化提出了更高的要求。 事实上,李宁公司早已走上了专业化之路:1998年,公司建立了本土公司第一家服装与鞋的产品设计开发中心,率先成为自主开发的中国体育用品公司;1999年,与SAP公司合作,引进AFS服装与鞋业解决方案,成为中国第一家实施ERP的体育用品企业。 从2004年开始,李宁公司相继推出了专业足球、篮球、网球、跑步等系列产品,根据香港中文大学的评测结果显示,这些专业产品在各项技术指标上,与国际顶级品牌产品相比已经不相上下,许多关键指标上甚至还要优于国际顶级品牌的产品,因此得到了专业运动员和消费者的普遍认可和欢迎。2005年春季刚刚推出的Run Free系列专业超轻跑鞋,在全国都出现热销局面,重点推广的八大城市,都出现了抢购的现象。 专业化的国际品牌形象,无疑进一步提升了李宁产品的竞争力。2004年,李宁系列产品的年销售额达到了18.78亿元,。同时,其通过认证的专卖店达到了1000余家,销售网点接近3000个。 2004年,李宁公司在香港联合交易所正式挂牌交易,是中国第一家进行IPO的体育用品公司。上市成功后,李宁公司无疑能在专业化、国际化的道路上走得更加坚定、更加从容。 点评: 要做国际品牌,仅凭“中国制造”的产品形象是无法实现这一梦想的。初入高端的李宁并没有感到明显的“水土不服”,它的“耐克式”推广手法在高端市场成功地遏制住了耐克、阿迪达斯的迅猛发展势头,并且还借势区隔了紧步跟随的安踏、锐步等二线“倔强”势力。显然,这一记漂亮的“鹞子翻身”被投资者们牢记心中。李宁,从体育明星办公司的光环和迷雾中走过来,艰难但终于逐步走向成熟。 品牌个性比较 耐克:中国语境中的形象重塑 耐克在中国消费者心中是最酷的品牌。在中国,耐克个性化、创造力、动感、活力以及休闲等基本价值正是最受欢迎的文化体验。有了这些品牌内涵作为产品的附加值,耐克的高价也就不但不是销售的障碍,反而成就了在中国市场上特有的品牌价值——文化身份认同。在一定程度上耐克已经成为流行文化的象征,成为消费者心中的文化身份认同的归依点。 1999年,耐克开始在中国市场推出低价体育产品,但这一降价策略不但没有开拓新的消费市场,反而使原有的高价位产品受到了广泛质疑,耐克不得不赶紧鸣金收兵,转而巩固高档和高价位市场。 在降价策略铩羽而归之后,耐克也意识到它作为品牌在中国消费者心目中特有的文化地位和象征功能。近年来,耐克进一步拓展了体育营销的模式和范围,大量投放明星代言广告,宣传时尚及个性化的品牌理念,为其品牌核心价值加分。 调查显示,耐克是最受中国中产阶级欢迎的品牌。从某种程度上说,今天的耐克,在中国语境中完成了一个文化重塑的奇迹,重塑了中国人对于体育、时尚、流行文化的观念,成了中国人身份和地位的象征。 李宁:摇摆于休闲和运动之间 2001年4月,李宁公司请盖洛普公司为它做了一次全面的消费者调查,调查结果将李宁品牌的暗伤暴露无遗: 目标消费者模糊不清。李宁公司定位的目标消费者是:年龄在14~28岁之间,学生为主,大中城市,喜爱运动,崇尚新潮时尚和国际化的流行趋势。但真正购买李宁牌体育用品的核心消费者年龄却在18~45岁之间,居住在二级城市,中等收入,非“体育用品的重度消费者”。 品牌面临被遗忘的危险。品牌的忠诚消费者是崇拜李宁的一代人,对新生代追逐的流行时尚,李宁品牌是有代沟的。 品牌的个性不鲜明。在消费者眼中,李宁牌的个性是具“亲和性、民族的、体育的、荣誉的”,并非是李宁公司最近几年奋力打造的“年轻的、时尚的、运动的”。 品牌内涵被严重稀释。李宁牌的产品线不断扩张,让人很难搞清楚他的“旗舰产品”是什么。更多的产品会使得消费者无法弄清楚“李宁牌”到底是什么概念。 在李宁行将赴港上市的前一周,美国知名媒体《华尔街日报》对李宁品牌大泼冷水,它说李宁品牌是一个摇摆于“休闲”和“运动”之间的“二五仔”,它较耐克、阿迪这样的国际专业品牌技差一筹,又比安踏、锐步这样的大众品牌位高一等,它一直都在“休闲”和“运动”之间犹豫不决。 与此同时,浓重的民族情结和模糊的品牌形象,成了李宁品牌国际化的最大障碍。作为世界冠军,李宁身上承载了过多的民族色彩和爱国情结。为此,近年来,李宁已经很少在媒体露面,以此来最大程度降低个人品牌对企业品牌带来的副作用。 此外,李宁公司围绕着新一代的消费者打造的品牌形象也逐渐清晰起来。李宁公司聘请国际广告公司李奥贝纳帮助起草了新的品牌认知方案,将目标消费群定位于中国中高阶层的年轻人士以及青少年。这一代人参加体育活动主要是为了娱乐和休闲目的,而不是竞赛。为此,李宁公司还推出了一个新的广告口号:“一切皆有可能(Anything is possible)。” 李宁公司的努力方向得到了消费者的认可。在央视举办的“20005CCTV我最喜爱的中国品牌”评选活动中,李宁品牌是惟一一家入选的运动品牌。 点评: 消费者认为“李宁”像他们身边一个性格不鲜明的朋友,觉得他很亲切,很熟悉,但是就是缺乏鲜明的个性。 耐克的品牌个性固然鲜明,但在努力实现中国市场的本土化时,由于对中华民族的文化心态把握不够准确,也遭遇到了新的中国难题。 中华民族的文明孕育在古老的黄河流域,它造就了中国人崇尚温柔敦厚含蓄的品性,并且宣扬仁义慈善、济弱扶贫等道德观念。而西方文明孕育在面向大海的希腊,因此培养了西方人信奉适者生存优胜劣汰的竞争哲学。

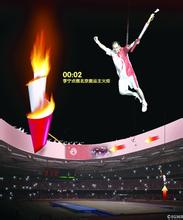

准确把握东西方民族的不同文化心态,将是耐克与李宁能否错车成功,进一步明确各自品牌形象的关键所在。 体育营销策略分析 体育赛事是各大品牌“逐鹿中原”的战场,无论是体育品牌或非体育品牌,都力求利用体育来塑造品牌形象。但体育营销需要将企业自身的特点与体育赛事有机结合,品牌定位,企业文化,管理风格等和体育赛事联系在一起是否贴切,能否可以真正体现品牌的价值都决定体育营销的成败。 耐克:投资明日之星 企业赞助赛事往往要耗费巨额资金。耐克公司极少赞助体育赛事,但是它的品牌曝光度却从来不比别人少。 品牌的曝光只是耐克所有工作中很小的一部分,与运动员保持长期联系则显得更为重要。耐克中国公司有两个市场部,一个是品牌市场部,一个是运动市场部,前者负责广告公关事务,后者主要工作就是服务签约运动员。当年与刘翔签约即是因运动市场部经理李彤的推荐下。 从2003年,耐克开始为刘翔开起了“小灶”,在耐克能够协助的范围内尽量提供帮助,包括安排出席一些活动,满足服装、装备、特殊要求等,特别是当刘翔出国比赛期间派专人陪同,协助处理干扰他比赛的各种事务,差不多相当于半个经纪人的角色。 2004年8月24日,就在刘翔参加奥运会跨栏小组预赛前一天,刘翔为主题的耐克广告开始在全国播放,并与耐克国际版本广告在时段上平分秋色;27日起,耐克全部换上刘翔广告;8月28日刘翔轰动性取得冠军,此时,人们也不由叹服耐克的眼光与魄力。 事实上,在雅典奥运上,耐克赞助的中国国家队有24支,中国队获得的32枚金牌中,属于耐克赞助运动员的有12个。雅典奥运会上中国代表团取得突破性的项目,除男子110米栏之外,网球、皮划艇、女子万米等都有耐克赞助的身影。 耐克是惟一一家愿意投资未来的公司。耐克最愿做、最擅长做的是培养明日之星。因为失去了中国现在知名度最高的体育明星姚明,耐克于是签下中国下一位有望进军NBA的新秀──易建联。不是纯粹把体育转成商业,签合同给钱了事,而是要创造机会培养他的突破能力。有人会说只有大公司才有实力这么做,但耐克当初从小公司做到现在规模,就是因为坚持这样做。 李宁:压力下的迂回战术 因为各种环境的影响,很多本土公司寻找形象代言人的目的,都是希望迅速将明星的影响力平移到自己的产品上以促进销售。李宁公司也是如此。 伴随着这种压力,李宁公司渐渐将营销的焦点集中到了体育营销上,主要手段就是赞助中国专业体育队以及各种各样的体育赛事:1992年巴赛罗那奥运会、1996年亚特兰大奥运会以及2000年悉尼奥运会,李宁的运动装一直是中国运动员的标准装备。李宁公司还常年赞助了中国乒乓球队、体操队、射击队、跳水队甚至一些其他的省的体育队。 为走向世界做准备,2001年,李宁公司的第一家海外形象店在西班牙桑坦德成立;2002年9月,李宁公司为参加第十四届世界女篮锦标赛西班牙女篮提供了比赛服。此外,李宁赞助法国、捷克体操队,赞助俄罗斯大学生代表队。2004年8月,李宁品牌伴随着西班牙篮球队扬威雅典奥运会,借势推出专业篮球鞋Free Jumper系列,成为国内第一个进军专业篮球市场的品牌……李宁公司不断加大其体育营销的力度和规模,进一步加快品牌的国际化进程。 十余年来,李宁花费了1.5亿元做各种赛事的赞助,目前,李宁公司用于品牌推广的资金,已经占到了总收入的11%。但由于没有预算配套资金的投入,赞助之后的推广工作难以系统展开,以至投入产出比不够理想。为了弥补这一缺陷,李宁参考国际通行的1:3的标准,进行赞助之后配套推广资金的投入。 向耐克学习,李宁将自己的赞助的重心做了一些调整,开始加大了与明星运动员的合作力度。2005年1月,李宁公司成为NBA战略合作伙伴,取得了使用NBA球员做品牌推广的权利。 点评: 耐克投资明日之星的模式是值得李宁学习的。尽管耐克失去了中国最有商业价值的体育明星姚明,但他们在雅典奥运会之前发现了刘翔,现在又签下了中国未来最有希望进军NBA的新秀易建联。 而李宁的国际化努力,效果仍然有限。为了迎合西方社会推崇个人英雄的现状,李宁似乎应该将更多的注意力集中在发现并充分开发明星球员的商业价值上。 中国市场是一个庞大的、具有很大增长空间的市场,在未来体育用品的格局中,谁能够站稳中国市场,必定也是在国际市场上有很强影响力品牌。关注耐克与李宁在中国市场的错车情况,我们就能准确把握未来世界体育用品市场的格局。 比较耐克与李宁的中国市场策略,我们发现,这两个老大都犯过少错误。但是,一个伟大的公司之所以伟大,并不是源于它的不断成功,而是其能够在遭遇困难与挫折时依然能够不断拼争,最终实现对自我的超越。一个打不死的公司远比一个大公司更有存在的价值。 如果没有比较,李宁公司10多年取得的成果足以告慰李宁两鬓的白发。但放到全球体育经济的平台上,李宁公司甚至是危险的,因为一个行业能够产生国际性品牌的机会是有限的。而现在,这样的机会不仅没有增加,反而是越来越少。 好在李宁现在仍然还有机会。他们现在的品牌国际化只是“围魏救赵”,志在巩固在中国市场的地位。目前,李宁公司国际化的色彩越来越浓,上市也为其搭建好了一个国际化融资平台,与国际化大公司的合作也越来越频繁。不久的将来,李宁一定不会再满足于仅仅做一个国际化品牌,而一定会做国际化市场。那是,李宁与耐克争夺的将不再只是一个中国市场。 李宁曾说不愿做中国的耐克,要做世界的李宁。但是,在国际化进程中,李宁需要牢记:只有成为中国的李宁,才能成为世界的李宁。

爱华网

爱华网