从1998年开始,中国的房地产行业进入一个高速发展的时期,黄怒波经常面对的一个问题就是,“如果你把用在旅游开发上的精力都用在拿地上,那该能赚多少钱?”

撰文:沈威风

2010年5月5日,到达海拔5200米的营地已经快一个月了,黄怒波还在珠峰大本营里呆着。他在等待登珠峰的时机。

几天前,万科董事长王石在他的博客中写道,“今天汪建、W(指王石自己)、洪海、钟霖和中坤怒波的登山队员一起午餐,很有意思是这次如果队员全部登顶成功就有三个记录诞生,原来国内登顶珠峰最大年纪的记录是W保持的52岁,这次成功就是怒波54岁、汪建56岁及W60岁。” 黄怒波爱上登山的时间并不太长,据说起源于2005年。当时他在国家登山队队长王勇峰的带领下,与老登山爱好者—今典投资的王秋杨等一起,登上了非洲的乞力马扎罗山。那一次登山非常顺利,让黄怒波产生了“登山不过如此”的心态,回来之后,他很快便尝试去新疆登山—可是,这一次他没有能够登顶。

轻视导致了这一次失败。从那时候开始,他一周会花三个下午在俱乐部进行强化训练,每个周末在延庆的基地进行魔鬼式训练,直至今天,他终于有能力去挑战地球的最高峰。

黄怒波说,登山是对一个人意志、勇气和体力的极限挑战,它能够让人重新思考生命。

5月5日下午3点,北京经过前日的一场大雨和刮了一天的大风,整个城市洗练一新,湛蓝的天上白云舒卷。中坤集团总裁焦青在进门前的一分钟刚刚结束他和黄怒波的通话,通话的内容是关于北京门头沟爨底下村项目的一些想法。而这是这一天他们两人之间的第十七次通话,远在珠峰大本营的黄怒波一有什么想法,立刻通过卫星电话打给焦青,焦青则把每一个想法都忠实地记录在小纸条上,摆满了一桌子。 对于黄怒波登山这件事,焦青的理解是,“董事长去世界各地登山,一方面是在为我们的旅游地产打前站,另一方面也是在激励我们。珠峰上多么艰难的生存条件,登顶要受多大的苦啊,他都能够承受,我们在做企业的过程中遇到的那一点点困难,又算得了什么呢?” 2010年5月17日下午1点,黄怒波由尼泊尔境内南坡成功登顶珠穆朗玛峰,成为由南坡登顶的首位中国企业家。

一

黄怒波是个富豪,2009年《福布斯》富豪榜统计其财富为67亿元。他创建的中坤集团主营业务是地产开发,包括住宅、商业地产和旅游地产。和中国现在大部分的“富一代”一样,黄怒波有着异常曲折的人生经历,吃苦耐劳对于他们来说,不是人生意外的磨难,而是与生俱来的体验。

他1956年出生在西北兰州,1960年父亲被打成反革命并于同年自杀。在那个荒唐的年代,这样出身的孩子,势必会经受常人所难以想象的偏见和折磨。黄怒波的童年和少年时代,伴随着两个词,饥饿和愤怒。他吃不饱饭,而在社会歧视的目光中,又忍不住一次次地爆发,试图用拳头来寻找自己的尊严。

这一段的经历,或许可以称之为天将降大任于斯人之前的磨砺,因为到了1977年,命运突然拐了一个一百八十度的大弯,把黄怒波的生活带上了截然不同的方向。那一年,一个从天上掉下来的机会,把黄怒波送进了北京大学的校门,毕业之后他留在北京,在中宣部任职,29岁成了一个正处级干部,前途一片光明。

上世纪九十年代中期,黄怒波在中国市长协会下面的城市出版社当负责人,出版社经营不太顺利,建设部(中国市长协会是建设部的部管社团)允许黄怒波成立一个咨询公司,中坤公司由此成立。本来是个清汤寡水的部门,竟被黄怒波经营得风生水起,到1997年,中坤公司的状况已经相当不错,开始涉足房地产业和宾馆酒店业务。

1997年9月,黄怒波在北京接待了一群远道而来的朋友—来自安徽黟县的县长和陪同他到北京招商引资的几个地方官员。说是朋友,其实他们之前并没有见过面,他们只是有一个共同的熟人。上世纪八十年代中期,黄怒波还在中宣部的时候,曾经作为中宣部讲师团的一名成员,在安徽黄山地区当过一年的老师。当地的歙县出产歙砚,文化人黄怒波在歙砚厂买砚台的时候,认识了一个名叫杨震的人。正是他,在十几年之后,介绍黟县新上任的县长到北京去找中坤公司的黄怒波。

县长向黄怒波介绍了当地的旅游资源,说当地有一个叫“宏村”的村子,是保存相对完好的古村落,很多建筑学专家学者去过之后,都认为是非常好的资源。县长还说,宏村附近有一个类似的村子叫“西递”,村民早些年自己动脑子开发旅游,在香烟壳的背面印上字画,当门票卖,两毛钱一张,也能赚不少钱。宏村的村民也试着自己做,现在门票卖到了两块钱一张,一年光门票收入就有17万,但还是感觉做得不好,他希望黄怒波能去宏村看看。

县长的意思很明白,就是希望黄怒波能支持一下这个故地的建设。

黄怒波带着他的团队去了,结果他对宏村一见倾心,而他的团队从上到下包括焦青在内,却是看得内心一片冰凉。焦青还很清楚地记得他对宏村的第一印象,他没有提到宏村的美,只记得那个村子很破败,交通非常不便,“黟县的黟字,很多人不会念,就说是黑多。可是我们去那里看的时候,真的是黑多呀,晚上七八点钟,天黑了,公路上没有路灯,汽车站里没有灯光,村子里也没几盏灯亮着,我们就傻眼了,在这样的地方投资几百万?”

县长对黄怒波说,投资能有二百万就足够了。这个数字现在看起来不多,对于地产商来说更是小数目,但对于1997年的旅游公司来说,却是个大数字,即便是离黟县咫尺之遥的黄山旅游[20.14 -2.56%],如今的上市公司,当时也不见得能拿出这笔钱来。当时中坤的实力也并不雄厚。1995年,中坤和北京印刷三厂合作改造了一个办公楼,挣得第一桶金。随后,用仅有的几十万元家底,在宜昌开发住宅小区。这个项目没有赚到什么钱,却形成稳定的现金流,随后中坤在山西开发了两三家三星级宾馆,并掘到第二桶金—300万。这也就是中坤当时的家底了。

但是黄怒波想做的事情,没有人能阻止他,甚至他不需要去说服那些反对的人们。他固执地要投资,而焦青他们对这个项目极度不看好,于是在谈判的过程中拼命压价。最终他们与县政府达成协议,不论经营效果如何,中坤每年都会保底付给宏村17万元(当时宏村一年的门票收入),另外将总收入的5%交给县政府和村委会进行分配。

这在当时是一个双方都还算满意的结果,只不过随着时间的推移,17万的保底数字已经变得无足轻重,而中坤每年分给县政府和村委会的分成比例已经逐渐提高到了33%。时至今日,当宏村的门票收入已经达到一年6千万左右的时候,当时的老县长终于向焦青承认,当年他壮着胆子报了一个大数,在1997年宏村的门票收入根本没有达到17万,满打满算,最多只有10万元。

二

黟县四面环山,从黄山市到黟县,一路多是丘陵。穿过一个几十米的“桃源洞”,豁然开朗,一面是裸露着黑色岩石、桃花漫山遍野的山岭,一面是流水激湍、落英缤纷的小溪。被山岭所环绕的,是一个平原,平原上鸡鸣犬吠,炊烟四起—这情形,和陶渊明笔下的世外桃源并无二致。有趣的是,黟县真的有一个村子叫“陶村”,村里人都姓陶,拿出族谱来一看,正是陶渊明的后代。

无论真假,这里也的确称得上是一个世外桃源。这里原属徽州地区,在农业社会,这样远离战乱、农田丰美的地方,最是盛产文人富户。明清两代,徽州地区极为富庶,这里不仅出富商、文人,还出大官。在朝为官的官员们告老还乡、在外经商的徽商们衣锦还乡之时,总要在家乡修缮一座大屋,供养父母,体恤妻儿。因此这一带,明清古建筑极其丰富。

更重要的是,在改革开放的浪潮中,这个交通闭塞、相对保守的地区没有赶上工业化、城市化的浪潮,因而变得落后—因为贫困,居民没有钱建新房,明清两代的古建筑得以保存。

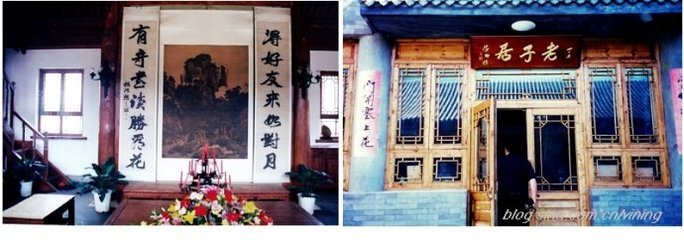

宏村的建筑是典型的徽派建筑,白墙黑瓦,还有高高矗立的马头墙。与众不同的是,宋绍兴年间,古宏村人为防火灌田,独运匠心开仿生学之先河,建造出堪称“中国一绝”的牛状人工水系:穿村而过的九曲十弯的水圳是“牛肠”,傍泉挖掘的“月沼”是“牛胃”,“南湖”是“牛肚”,“牛肠”两旁民居为“牛身”。

全村保存完好的明清民居一百四十余幢,每一座宅院,都还能看到精美的木雕、砖雕和石雕。村中的大宅院“承志堂”更是富丽堂皇。这一切,如今已经成为中华文化的一个代表和瑰宝,但在1997年黄怒波接手的时候,宏村的建筑有些已经因为年久失修而倒塌,有些在村民日复一日的生活中被猪圈给侵蚀了,还有些木雕砖雕,则被撬下来低价卖掉了。

西递村的情况要好一些。这个村的地理位置比宏村更好,因为它离黄山比较近,只有40公里的距离,从黄山到黟县,要先经过西递村。西递村的规模比较大,东西长700米,南北宽300米,居民三百余户,人口一千多。这里保留有数百幢明清古民居,建筑和路面都用大理石铺砌,两条清泉穿村而过,99条高墙深巷使游客如置身迷宫。村口矗立的明万历年间建造的胡文光刺史牌坊更是成了安徽省的标识性建筑。

据说,当时去西递旅游的人有13个,其中只有一个会到宏村。两个相距并不远的村庄,在旅游收益上相差甚远,宏村的村民在心态上,多少有一点着急。

县政府将宏村旅游的30年经营权转让给中坤公司之后,宏村村民有的不理解,有的在观望,有的人则采取了比较激烈的抵抗态度。

黄怒波做的第一件事,花的第一笔钱,是找清华大学陈志华教授合作做出宏村古村落的保护规划。这一步在事后证明是事关重大的,如果中坤当时按照一般人的想法,对宏村做出一个开发规划,之后的故事大概就要变样了。1998年,在专家建议下,县政府决定将西递宏村两个村子合并申报联合国非物质文化遗产。那一年的竞争非常激烈,其中一个竞争对手就是在当时已经闻名遐迩的周庄。

黟县很穷,为了申请“非遗”所能投入的资金有限,当时的县旅游局査局长还记得,寄上去的申请材料都是油墨印刷的小册子,根本没有任何包装,所以在第一轮就被刷了下去。而当时的周庄认为,自己拿到这个“非遗”的牌子已经是板上钉钉的事情了。然而阴差阳错的是,因为在黄山地区开的一个会议,顺便到宏村参观的专家把本来已经被淘汰的西递宏村又给捞回了竞争队伍,而黄怒波在建设部工作时候积累下来的人脉,在那个时候发挥了极其重要的作用。

最后,则是老天帮忙。在南湖倒映下的宏村,最美的时间就是阴雨天。当天上飘起小雨,水面烟雾弥漫,那个时候的宏村美得就像一幅水墨画。联合国的专家到来的那一天,正是一个这样烟雨蒙蒙的天气。现在担任中坤地产黄山京黟旅游开发有限公司总经理的姚勇还记得,日本专家走到村口,一下子站住了,然后就坐在湖边的石阶上,看着对岸发呆。所有人都不知所措的时候,日本专家的助手笑着说,“恭喜你们。我们的专家已经开始享受眼前的美景了。” 拿到这个称号,对于当地的旅游来说,意义非凡。然而对于村民来说,世界文化遗产的效益可能没那么容易看到,他们反而记得,中坤公司刚刚进入时候的一些承诺并没有兑现—对于中坤而言,对古村落进行旅游开发,也是一个崭新的项目,他们并没有经验,加上申请世界文化遗产成功之后,一些事先设计好的开发性设施,就不能做了。

“刚到宏村的时候,一开始不但没赚着钱,还亏了一小笔。刚刚修好了一个停车场,因为要申请世界文化遗产,停车场和售票处的建筑风格不匹配,只能立即拆掉。这也给了我们一个教训,后来做的停车场和服务设施,我们都已经很注意,修得和旧的一模一样了。但是的确,一开始向村民做的一些承诺,要做的一些事情,我们做不到了。村民们不理解,反对的情绪就比较激烈。有人在村里拉横幅,要北京人滚出去,还有人泼大粪,甚至过了几年之后,有人觉得中坤的做法他们也学会了,不如把中坤赶出去,再重新自己做。那段时间真的是很艰难。”姚勇说。

姚勇是歙县人,曾经是歙县旅游局副局长,在开发歙县牌坊群旅游项目上做出过很大的贡献,对当地的旅游资源和人文民俗有着很深的了解。黄怒波在接手宏村项目之后,第一时间将他挖到了中坤集团。

这样的当地人,开始几年走在宏村的村子里,心情是战战兢兢的。黄洁是中坤公司在当地招的第一批导游,她说她喜欢旅游,喜欢做导游,她的同事说她就是爱说话,喜欢跟人沟通,性格十分开朗。2001年江泽民在宏村参观的时候,就是她做的解说。可是在开始的几年,她也承受着村民们鄙视、敌意的眼光,“在他们的眼里,我们就像叛徒一样。” 事情的转机发生在2003年。“非典”肆虐的时候,旅游业一片惨淡,宏村没有一个人来参观。“但是我们还在四处去做推荐,去营销。结果‘非典’一过去,宏村的旅游一下子有了爆炸式的增长。那一次,村民被我们感动了,他们终于知道,我们会做他们不敢做的事、他们不能做的事。”黄洁说。

爱华网

爱华网