【现象】

营销绩效考核指标如何制订,近年来一直是Q企业头疼的问题。

在企业发展的初始阶段,他们和许多中小企业一样,采用跑单帮式的“包干提成制”。

这种方式比较简洁清晰,当时全国市场上的七大区域各自拥有一定的费用额度,绩效奖励根据区域销售额,按1%--2%的比例进行提成,基本上也能做到公平合理。

但随着营销人员队伍扩大至近百人,总销售额突破3个亿,原有的粗放式绩效考核模式表现出了越来越多的问题。例如:

1、为得到年度销售提成,营销人员过分关注短期效益。表现为各区域涸泽而渔,只摘果子不载树,对渠道建设等关乎企业长远利益的工作漠不关心;

2、在“包干制”情况下,营销人员权力过大,企业对销售过程监控不足。表现为各区域难以统一步调,各有各的小算盘,渐成尾大不掉之势;

3、在“包干制”情况下,费用支出存在较大浪费。表现为各区域为避免费用出现富余,年底突击花钱,不重效果。一旦公司试图缩减费用预算,各区域就以销售下滑为由进行抵制。

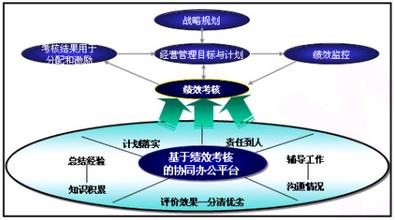

为解决这些实际问题,Q企业下决心对营销绩效考核体系进行了彻底的升级。

他们引入目标管理、360度考核,运用平衡计分法(BSC),采用关键绩效指标(KPI),关键结果领域(KRA)等先进管理工具。

一时间,几乎流行的管理手段都用上了,但实战效果却仍不理想。

虽然销售有所增长,但增长率不足10%,远远低于行业平均水平。

通过调研发现,营销人员对新的考核方式认同感很低,报怨考核脱离实际。

企业在分析后认为,进行精细化管理的大方向并没有错,问题很可能是出在操作环节,即具体指标设定上。

但问题究竟出在哪里?又应该如何解决呢?

绩效考核效果不理想时,往往需要对整个指标体系进行重新审视。

问题无非出在两个方面,一是“设定什么指标”,二是“怎么设定指标”。

常见的“病态”指标体系往往会体现以下几种特征:

病态之一:指标过少,导致顾此失彼

简单讲,就是“企业没充分表达出自身意愿”。

例如:忽视利润指标

营销人员只负责销量不负责利润,许多企业认为这并没有什么问题。

利润的形成也的确受到太多因素影响,企业的生产成本、管理费用、财务费用等都不是营销部门所能左右的。

但实际上,营销人员虽然不能决定企业净利润,但对由销售带来多少毛利润却负有直接责任。

当缺少利润考核指标时,营销人员会以加大费用投入、增加赠品数量,甚至直接要求企业降价的方式,来换取销售额指标的达成。

这些做法往往能摆出堂而皇之的理由,从而不觉中诱使企业得到了“没有利润的销量”。

这显然违背了企业的真实意愿。

所以,可以不考核净利润,但考核毛利润是必要的。

从这个角度来讲,绩效考核不能缺项,利润贡献代表“销售质量”,和“销售量”一样不可或缺。

再如,缺少市场占有率指标。

销量虽然增长了,但市场占有率反而下降了。对于这种掺杂了水分的“业绩”,企业不能不有所警惕。

如果没有市场占有率指标,企业发出去的奖励,实际上不少是花在“水涨船高”方面,难免会有很多冤枉钱。

病态之二:指标过多,导致欲速不达

简单讲,就是“企业想一口吃个胖子”。

与核心指标缺失相对应的是,许多企业非核心指标过多,这同样让绩效考核失去了应有的效果。

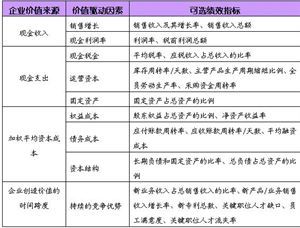

一般情况下,核心指标偏重于短期业绩评价,往往可以从财务数据中得到,如销售额、利润、费用、市场占有率等。

非核心指标则偏重于中长期发展潜力评价,往往需要管理者记录和整理,如终端建设、促销活动、售后服务、品牌拓展等。

前者为结果考核,后者则为过程考核。

现实中,不少企业混淆了二者的区别。

把结果考核和过程考核掺杂在一起,不分权重、一视同仁,使核心指标得不到应有的突出和重视。

过程考核指标过多往往会导致欲速不达。

比如,有的企业仅终端建设就有10来项指标,加盟店数量、销量、流失率、满意度等等都要考核,营销人员每个月光填表就忙得不可开交。

这种繁杂的指标体系束缚了一线营销人员的手脚,使他们纠缠于细节之中,往往忽视了更为重要的工作。

此外,有时过程指标和结果指标是负相关的。做好了这项,就妨碍做好那项,指标越多,出现矛盾的可能性就越大,这会让营销人员无所适从。

病态之三:指标过浅,导致似是而非

简单讲,就是“企业想要的和说出来的不一致”。

最典型的例子就是对销售额指标的误读。

企业所需要的销售额实际上是卖到消费者手中的“实销额”,而不是代理商提走了但积压在渠道库房的“虚拟销售额”。

这两者有明显的区别。

前者是完成了一个完整的生产销售循环,后者则只是挤占了渠道的现金流,并未形成实际销售。

当企业考核指标表达过浅时,往往把二者等同起来。

只要渠道提货、付款,就算万事大吉,营销人员也因此实现了“业绩”。

在这种考核指标诱导下,营销人员的工作重心从“把货卖给消费者”转移到“把货卖给代理商”,出现方向性偏差。

所以,营销人员天天想着不是怎样把市场做大,而是怎样向渠道压货。而这种短期行为往往每到年底时就会更加明显。

但欠下的债迟早要还。产品没销出去,渠道今年多进了货,明年就要少进。

这种在厂商之间反复上演的“虚拟销售游戏”,对销售增长并无实质帮助。

十多年前,在中国饮料行业曾经叱咤风云的旭日升冰茶,就在这方面吃了大亏。

由于对销售额指标定义不清,把压货当成销售,致使产品大量积压在渠道中。

以至于每年前三个季度都几乎无人提货,营销人员和渠道都等待着年底突击提货以获得奖励或返点。

最终,采购、生产、销售严重畸形,企业轰然倒地。

由于指标设定过浅而引发绩效考核出现负面效果的事,其实还有很多。

再如,考核营销人员招商工作,如果按招商多少家制订指标,就不如按招商新增销售额制订指标有效。

前者可能让企业空欢喜一场,招到一批进不了多少货的“名义”代理商,白白支出了招商费用;而后者则会带来企业需要的真金白银。

所以,指标制订必须准确表达企业真实意愿,要防止似是而非。

病态之四:指标过深,导致本末倒置

简单讲,就是“企业对指标苛求完美”。

管理具有双重特性,一方面追求有效性,另一方面则追求经济性。

在现实中,“最佳结果”往往是不存在的,即使得到了也得不偿失。

人们通常只能获得目前条件下的“最满意结果”。

这就像生产产品,达到99.9%的合格率就足够了,不足之处还可以依靠售后服务去解决。

但如果企业非要达到99.9999%,甚至100%的合格率会怎样?

生产成本就会提高几十倍或几百倍,虽然管理有效了,但却不经济。

这种概念同样适用于绩效指标的设定。

现实中,有的企业过份追求指标完美。

比如,在考核促销活动时,连促销前发放传单的数量、促销场地必须达到多少平方米面积都列为具体指标,这样就过于僵化了。

指标设定不能本末倒置,当一项指标约束条件过多时,其完成难度会大幅增加,从而导致管理成本急剧上升,管理者也会陷入疲于奔命之中。

由此可见,保证指标“深浅”适当,也是一条重要的原则。

爱华网

爱华网