中国式管理or中国化管理

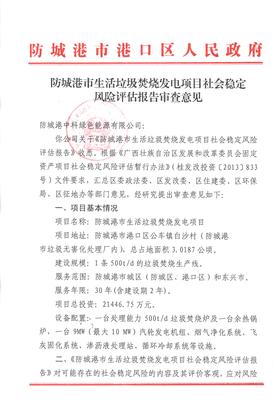

提起中国式管理,首先要明确什么是"管理",其次要了解什么是"中国",最后还要弄清什么是中国"式"?简而言之:管理是本源,中国是系统,"式"是模式。中国式管理起源于中国的历史遗产,根植于中国的人群组织,立论于中国的风土人情,笃行于中国管理者的思想之中。从传统文化的维度来看,"式"更趋于个人道德修养而非科学管理体系。于是,儒家"正己、修身、齐家"的"家天下"价值观、道家"无为之治"的终极愿景、佛家"因果报应"的思维体系以及"内圣外王"的成就动机成为中国管理思想的标准和主线。

"美国式管理"在泰勒科学管理的基础上多元发扬,"德国式管理"离不开韦伯的行政色彩,"法国式管理"挥之不去法约尔的管理职能,"日本式管理"脱不了集体主义的耻感文化。中国式管理最早由台湾交通大学的曾仕强教授于20世纪70年代提出,其专著即《中国管理哲学》。管理哲学是指管理者对待人和事的根本看法,以及运用这些观念来观察、分析和解决问题的方法论。从研究管理的目的性、规律性、系统性、可行性、时空性以及动态性等方面入手,从更广的视角研究管理的基本问题。中国有别于其它国家与民族的特色也正是中国企业参与国际竞争的核心竞争力所在。中国想要产生世界级的国际企业,需要具有中国特色的管理理论的支撑,这正是中国式管理肩负的历史使命。归根到底,中国式管理的实质是中国的管理哲学,无论"概念层"的思辨哲学或者"技术层"的处世哲学,而并非某些人所鼓吹的中国管理科学。曾仕强也坦陈:"从管理科学看没有中国式管理,从管理哲学来看又有中国式管理。"因为管理科学没有国界之分,各国都在应用相同的管理科学方法,但却因文化的差异使得管理哲学存在很大的差别。既然中国式管理不能体现中国的管理科学,那又应该用什么来代表呢?

在中国科学管理的实践中,我们于到底选择西学还是中学的模式上争论不休、飘摇不定,"体用"纷争延续了百年。日本管理界却从一而终:走先僵化"接受",再固化"运用",最后"优化"改良形成特有的"日本化"管理体系的道路。因此,中国科学管理的形成走了不少弯路,付了不少学费。微软前中国区总裁唐骏曾直言不讳地指出:"中国的企业缺乏一套规范化的管理体系,它们需要规范和平台。不过,目前很多在中国的企业还很难做到这点。"所以,这导致中国传统的管理思想和西方管理思想的中国化融合进程中出现了一个非常尴尬的现象:一方面,自己的传统管理的哲学被忽略、被抛弃;另一方面,西方的现代科学管理制度又没有完全融合进本国的文化模式,被生搬、被硬套。"他山之石,可以攻玉"--中国化管理的实质是在中外制度之间架起沟通的桥梁,融合东西方的思想,找到适合中国企业发展的管理模式。

中国俗语道:"富不过三代",尤其对于企业经营而言。以私营企业为例,由中央统战部、全国工商联、中国民(私)营经济研究会组成的"中国私营企业研究"课题组曾经分别于1993年、1995年、1997年和2000年在全国进行了四次大规模的全国私营企业抽样调查。第一次调查显示私营企业存活期只有四年;第二次调查达五年多;最近的调查为7.02年。虽超过了以往,但仍不乐观:大多数企业是一年发家、两年发财、三年破产。但是,既然存在"合理"的中国式管理,那为什么还会出现这种"中国式短命"的情况呢?

中国企业的第一代创立者往往具有非常强势的领导风格,充满商业智慧和人格魅力。他卓越的才能仅仅是其个人先天的基因遗传以及后天独特的经历的积累锻造而成,既无通用的可学习性,又无后人的可继承性。但在第二代、第三代企业领导人中,这种个人的魅力往往逐代削减。即使他的儿子都很难近距离地学习与模仿,而规范的企业制度又难以同时确立。事实上,现代企业管理之所以取得如此辉煌的成就,正是基于每一个岗位职能的明确性、职务的规范性所产生的"可重复效应",才使得企业的成就不再依赖于任何一个拥有个人才能或特质的人,形成各自的特色与模式。这是中国企业"富不过三代"的本质,也是西方"企业出名,企业家没名"的根源所在。西方企业的CEO首先意味着一个组织的岗位或职务,人们已经不再关心这个职位上的"人"究竟是谁,而特别关注这一职位本身的"职能"是什么。因为当CEO的基本职能被确认后,就意味着每一个人都有可能成为卓越的企业家。第一、由于管理者岗位的职能被分析和确认,因此,它就成为每一个人都可以学习的知识;第二、由于管理者的岗位有了能力标准的确认,从而使得公开选拔最合适的管理者成为可能,即"因事设人"而非中国式管理的"因人设事";第三、由于可学习性和可继承性的出现,使得企业组织的基业长青不再是梦想。否则,就会造成领导人"个人长青"与"企业长青"时间跨度相等的尴尬。所以,往往一个天才的中国老板消失之时,就是一家优秀的中国企业退出江湖之日。

因此,缺乏制度体系成为中国管理科学化的最大瓶颈。它没有从中国式管理中产生,只能通过引进和借鉴来形成。当然,这种"嫁接"无不面临巨大的挑战,需要的时间、成本和文化的三重考验。日本的八佰伴曾经把日本人的经营之道移植到北京赛特身上,结果失败;完全克隆沃尔玛的商业模式的郑州亚细亚曾经红极一时,最终"猝死";即使麦肯锡这样国际著名的咨询公司,在给北京王府井百货大楼把脉时也落个不欢而散的冷场。因此,解决这一瓶颈不仅仅在于构建一个层面,设立一套制度,它更应该被视为形成一种尊重、遵守、遵循制度的观念。因为在没有制度的体系里,在藐视制度的社会中,无论什么式的管理都寸步难行。因此,若想在中国真正实现科学管理的愿景,还有漫长的路要走。台塑董事长王永庆认为:"在我心中,没有‘日本式‘,也没有‘美国式‘,只有‘合理式‘。"而所谓"合理式",正是中国化管理所追求的愿景。

本文之所以提出中国化管理与中国式管理的联系与区别,并非玩弄文字游戏,而是力图从文化特色、管理哲学和企业发展三者的脉络中间寻找出适合中国,具有中国特色的思路。从而促进中国管理思想的反思和进步,冀望中国企业从时空维度中找到自己的管理坐标,不断发展创新并融会贯通本民族的传统文化。最终,尽快创造出具有中国特色的中国化管理,让中国的本土企业和世界上其它优秀企业一道追求卓越,基业长青。

爱华网

爱华网