香港的农历春节氛围很浓,逛花市、种水仙、大年初一上黄大仙敬第一炷香,这些习俗很普遍地保留着。有些受条件所限,却也变着法子保留:因为住房普遍很小,春联在香港一般住户家中逐渐减少,取而代之的是更省空间的四字“挥春”。

这种传统的延续和生长不仅仅存在于民俗层次,在文化传承方面,亦有鲜明体现。

董就雄是香港城市大学中国文化中心一级导师。主要从事遗民诗、岭南诗、明清诗话、中韩诗话、诗歌鉴赏与作法等古典文学范畴研究。

香港有一套浅近文言公文写法

时代周报:你提到的诗选这类课程,现在内地学校已经很少见了。经过一百多年的殖民历史,这些旧学传统有没有中断过?

董就雄:以我的了解没有中断。殖民地年代影响深远,港人对历史、中文的不重视是受了殖民地比较大的影响,殖民地大部分都以英文为法定语言,到现在其实还是如此。对于英文的推行减弱了港人对中文的重视,在应用层面的影响是这样的,香港人起码在应用层面有崇洋倾向。但文化上,大部分香港人还是知道传统是好的,香港人很特别,一方面知道哪些是比较重要的应用工具,也会学这一套,但同时在文化方面,传统国学、传统诗文受到的影响反而不太大。

因为从辛亥革命以来,一部分满清遗佬来香港,包括香港大学文学院第一任院长赖际熙、曾捐钱给溥仪结婚的陈伯陶等,这批人来香港之后把中国传统的国学带到香港,其实那个年代应该已经有诗选课这些传统课目,到现在都没有变。后来我老师邝健行的师长辈,新亚书院的钱穆、牟宗三先生等国学大师一直都坚守传统文化。只是一直以来其他人不重视香港这一土地上的古典文学研究。

如果我们只从一个现代角度来感受香港,因为他们短暂来停留,可能就觉得是“文化沙漠”,大部分游客这样讲,但是住下来之后很少人会说香港是文化沙漠。

时代周报:这些传统的影响很微妙,香港人在写中文书面语的时候,文字比较简洁,有文言文的特点?

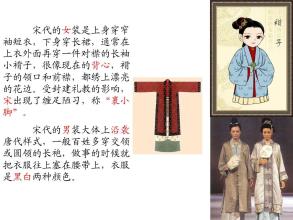

董就雄:说得对。各地新文化运动来讲,香港人其实并不认同改文言文为白话文,同时由于香港传统其实是很遵循传统的,所以我们现在用的书面语基本还是比较传统,近宋体。比如我们写公文是文言文,一般不会用此致敬礼。香港有一大套政府自己编出来的认可的应用文,包括会议文书、贺词,甚至新闻稿的一些写法,其实是比较浅近文言的写法。我写信,如果是第一次通信,通常会写得比较正经一点,用一些套语,这些套语很多内地的同胞可能会觉得用法很古。大概从公文中来体现它还保持文言的需求。

香港受“文革”的影响不大,很多传统因而得以保留。诗词学习能够保留下来,而不是受实用氛围的影响,我认为主要是由于港人对传统是从心里边喜爱,也没有新的标准将它改变,那就一直按照这一模式来。

用文言文写色情小说

时代周报:陈冠中先生早前讲到香港文言传统保持得比内地好很多,文言文写作一直保持到上世纪五六十年代,甚至当时的色情小说都是用文言文来写的。

董就雄:我也听说过一些。那个时候他们有一种特点是这样的,就是用文言文来写,而且还有许多的类似游戏的方式,先写一节或者一章,一个情节,然后交给下一个来续作,也用古文续作下去。用文言来写,色情小说就比较隐讳,同时因为这是色情文学,也能推动他们有兴趣用文言文去写。

时代周报:就目前来说,香港对于中文教育的重视程度怎么样?回归之后有没有加强的趋势?

董就雄:一般香港人在1997年之后觉得当然应该重视中文,但他们重视的可能是“普通话”,我觉得是比较功利性的看法,因为事实上很多香港人反而在1997年之后更加崇洋了。不过比较幸运的是那些喜欢传统中文的人或者在大学教育的学者、研究者,他们觉得更需要加强传统文化的推广,来影响香港人。现在有一些成效,例如浸会大学有国学院成立,还有不同地方也关注香港文学,政府层面也开始重视中文出版,会提供一些资助资金。

香港中学(中四至中六)中国文学课程指定作品及选读篇目

指定作品

1. 秦风·蒹葭 《诗经》

2. 九章·涉江 《楚辞》

3. 齐桓晋文之事章 《孟子》

4. 庖丁解牛 《庄子》

5. 苏秦约纵 《战国策》 (节选自《秦策》,由“说秦王书十上”至“盖可以忽乎哉”)

6. 鸿门会 《史记》(节选自《史记·项羽本纪》)

7. 战城南 佚名

8. 短歌行 曹操

9. 归去来辞(并序) 陶潜

10. 将进酒 李白

11. 登高 杜甫

12. 进学解 韩愈

13. 醉翁亭记 欧阳修

14. 前赤壁赋 苏轼

15. 齐天乐(绿芜凋尽台城路) 周邦彦

16. 南乡子(何处望神州) 辛弃疾

17. 双调·夜行船 秋思 马致远

18. 法场(《窦娥冤》第三折) 关汉卿

19. 西湖七月半 张岱

20. 却奁(《桃花扇》第七出) 孔尚任

21. 接外孙贾母惜孤女 曹雪芹 (节选自《红楼梦》第三回)

22. 死水 闻一多

23. 错误 郑愁予

24. 书 梁实秋

25. 我的四个假想敌 余光中

26. 药 鲁迅

27. 碗 西西

28. 西施 姚克 (《西施》本事、第一幕献美及第二幕第三景借粮)

阅读书目

(一)诗歌·古典诗歌

1. 《唐诗三百首详析》(喻守真 编注)

2. 《唐诗三百首新注》(金性尧 编注)

3. 《唐诗三百首》(名家配画诵读本)

4. 《宋词三百首笺注》(唐圭璋 笺注)

5. 《宋词选》(胡云翼 选注)

6. 《唐宋词三百首》(名家配画诵读本)

7. 《中国历代诗歌选》 (林庚、冯沅君 主编)

8. 《青年必读古诗手册》(乔继堂、叶桂桐 主编)

现当代诗歌

1. 《中国新诗选》(尹肇池 编)

2. 《中国现代抒情诗一百首》(璧华 编)

3. 《现代中国诗选》(杨牧、郑树森 编)

4. 《新诗三百首》(萧萧、张默 编)

5. 《香港近五十年新诗创作选》 (胡国贤 编)

6. 《香港新诗选读》(关梦南、叶辉 编)

7. 《小诗森林— 现代小诗选》(陈幸蕙 编)

(二)散文·古典散文

1. 《中国历代散文选(上、下)》(刘盼遂、郭预衡 主编)

2. 《古文二百篇》(名家配画诵读本)

3. 《古文名著串讲评析(杂文编、论说编、书信编、史传编)》(周振甫、张中行主编)

4. 《历代散文名篇》(影画版)

现当代散文

1. 《雅舍小品》(梁实秋 著)

2. 《现代中国散文选》(杨牧 编)

3. 《记忆像铁轨一样长》(余光中 著)

4. 《丰子恺漫画选绎》(明川 著)

5. 《林家次女》(林太乙 著)

6. 《时空之海》(陈之藩 著)

7. 《这杯咖啡的温度刚好》(张晓风 著)

8. 《放风》(黄仁逵 著)

9. 《散文精读:亲情篇》(古剑编)

10. 《我们仨》(杨绛 著)

11. 《中华散文百年精华》(丛培香等 编)

(三)小说·古典小说

1. 《三国演义》(罗贯中 著)

2. 《水浒传》(施耐庵 著)

3. 《西游记》(吴承恩 著)

4. 《三言》(冯梦龙 著)

5. 《聊斋志异》(蒲松龄 著)

6. 《儒林外史》(吴敬梓 著)

7. 《红楼梦》(曹雪芹 著)

现当代小说

1. 《呐喊》(鲁迅 著)

2. 《家》(巴金 著)

3. 《边城》(沈从文 著)

4. 《骆驼祥子》(老舍 著)

5. 《围城》(钱锺书 著)

6. 《半生缘》(张爱玲 著)

7. 《台北人》(白先勇 著)

8. 《星云组曲》(张系国 著)

9. 《芙蓉镇》(古华 著)

10. 《像我这样的一个女子》(西西 著)

11. 《棋王·树王·孩子王》(阿城 著)

12. 《钟玲极短篇》(钟玲 著)

13. 《长恨歌》(王安忆 著)

14. 《打错了》(刘以鬯 著)

15. 《中国短篇小说百年精华》(中国社会科学院文学研究所现代及当代文学研究室选编)

(四)戏剧·古典戏剧

1. 《西厢记》(王实甫 著)

2. 《牡丹亭》(汤显祖 著)

3. 《桃花扇》(孔尚任 著)

4. 《中国戏曲选》(上册)(王起主编)(按:本册收录元代杂剧作品)

现当代戏剧

1. 《日出》 (曹禺 著)

2. 《茶馆》 (老舍 著)

3. 《南海十三郎》(杜国威 著)

4. 《香港话剧选》(方梓勋、田本相 编)

爱华网

爱华网