上世纪80年代末90年代初,当时被称为浙江小香港的诸暨市店口镇,因为五金产业的日益兴旺,个体企业林立,个体经营户中的“万元户”不断涌现。这些“万元户”们跟随着国家改革开放的步伐,带领着自己的家庭小作坊,经历了一个又一个阶段的飞跃,很多已经成为如今店口南方五金城的创业代表,他们的企业也成了中国五金行业的龙头企业。冯海良,中国海亮集团董事局主席,则成了这些优秀代表中的佼佼者。

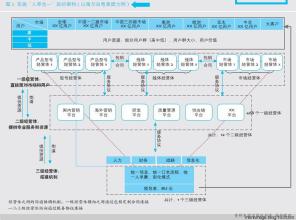

由冯海良领航的海亮集团,现已发展成以铜加工业为主,兼营教育产业、房地产业、塑胶管道制品和铜加工设备制造的跨地区、跨行业、跨国界的大型民营企业集团。公司现有员工3200多人,总资产21亿元,下设3个工业园区,10多家专业公司,一家科研机构和2所现代化、高档次寄宿制学校。

透视冯海良的创业历程,能让人不断感受到一位优秀浙商的睿智与气魄。

巧抓机遇迅速实现规模化

1985年,冯海良所在的供销社要搞一个贸易公司。于是,冯海良承包了这个贸易公司。说是公司,其实在当时也就是个糖烟小卖部,平时卖一些废铜烂铁。

当时店口镇的五金业已经发展起来,以加工废铜为主。冯海良也做这些废铜,先到全国各地收购,然后卖给乡镇企业。第二年,他就赚了4万多元的净利润,这在当时可不是一个小数字。第三年,他又赚了9万元。就这样,冯海良的创业历程走出了第一步。

1989年,由于国际市场的制裁,铜生意一落千丈。中国的铜产品卖不出去,卖废铜的生意当然可想而知。冯海良感到,如果再按照老办法经营下去,肯定不行了,必须要自己办厂。他凑了16.5万元,办起了诸暨市铜材厂。冯海良有一个观点:“市场的每一次危机,都孕育着巨大的商机。”他想,以前是我卖废铜,人家做成品,而现在我自己办厂,就可以把废铜做成半成品,然后再卖出去。这一步,他走对了,1990年,冯海良赚了130多万元。

依靠合理的价格、良好的服务和信誉,诸暨市铜材厂很快打开了市场。通过连续几年技改扩产,到1995年,“海亮”的产销量达到了5000多吨。1996年,全国铜材市场再度跌入低谷,业内多数企业陷于停产、半停产状态。然而,冯海良通过大量的市场调研却发现,铜管产品具有巨大的市场潜力。冒着破产的危险,冯海良筹集2500万元资金,上马铜管生产线。仅10个月时间,就完成了2万平方米的厂房建设和设备安装。产品投入市场不到半年时间,订单就超过了企业的产能。

为了抓住难得的市场机遇,满足迅速增长的市场需求,1998年,冯海良开始了大规模的并购扩张。

这一年,东阳的一家全国知名的企业要出售,冯海良以90万元的低价,购得了一套先进的设备。与此同时,桐乡一家铜管厂的全套生产设备较好,因为市场和技术的原因想卖掉。冯海良考虑土地、厂房的售价及今后市场的变化,提出了设备买下、厂房则采用租用的办法,这样就大大节省了成本。1999年上半年,上虞铜材有限公司经营出现了严重困难,冯海良得知这一消息后,马上进行了考察,又提出了和上次同样的方案,再次实现低成本扩张。

1999年,“海亮”人通过市场调查发现,由于内螺纹薄壁铜盘管生产工艺要求较高,国内大量依赖进口。经过论证,海亮集团斥资2.5亿元,开始分三期建设年产3万吨的盘管生产线,从而确立了海亮集团在国内铜管生产领域的绝对“龙头”地位,也使企业的产品档次、装备水平和科技含量提高到了一个崭新的水平。

针对近几年空调制冷行业竞争激烈,经营风险隐患加大的行业现状,冯海良又适时提出加大技改投入,调整产品结构,增强企业综合竞争力和抗风险能力的战略决策。2002年—2003年,在他的带领下,公司先后进行了连铸连轧低氧铜杆、大口径铜水道管、薄壁高精度黄铜管、高精超长冷凝管、精密铜棒等项目技改。这些项目的建成投产,一方面使公司实现了产品结构的调整,另一方面极大丰富了公司的产品品种,1999年初公司只有单纯的铜管铜棒两类产品,到2003年底已拥有9大系列,24个品种。公司的铜加工领域进一步拓宽、拓深,由此被业内人士称为“中国的铜材王国”。

“规模出市场、规模出效益、规模出品牌”,“海亮”人深知,如果不形成规模效应,就难以抵御市场竞争。“海亮”人敏锐地把握市场的脉搏,抓住市场变化的每一次机会,不断扩大规模,做精、做强、做大,成为市场竞争中的“领跑者”。

努力开拓实现经营多元化

冯海良在做精做强做大铜加工主业的同时,积极稳妥地发展新的产业领域。

1999年—2003年这5年期间,他以独有的眼光、开放的心态、战略家的胆识,成功进入塑胶管道、房地产、教育等产业领域。

2002年,冯海良引进外资,组建浙江海亮塑胶管道有限公司。短短一年多时间,塑胶管道公司已形成年产燃气、给水、排污系列管道5万吨的生产能力,成为国家建设部PE产品定点生产基地。

2002年1月,冯海良与天洁集团共同出资组建重庆海宇置业集团,正式进入房地产业。他与重庆碚培区政府签订了联合开发合同,承担了新城区为核心的1.5平方公里项目整体开发。通过1年多的努力,海宇集团在重庆市树立了良好的企业形象,得到当地政府和社会各界的认可。房地产作为公司的第二主业将在未来几年创造可观的经济效益。

冯海良本着投资教育、泽被后人的宗旨,先后投资3亿元创办了海亮外国语学校和私立诸暨高级中学。2002年,建立了省内首家教育集团。目前教育集团拥有两个校区、7个学部,在校师生7000余人,实行从幼儿园到高中的全日制一贯制教育。学校先后被评为省优秀民办学校、浙江省示范学校。

企业的产业领域进一步拓展,由单纯的铜加工企业发展成以铜加工业为主,兼营塑胶管道生产、房产开发、铜加工设备制造、教育等数业并举、齐头并进的良好格局,新的产业已成为集团公司的重要组成部分,并有力推动了企业的进一步发展。

以人为本凝聚人心谋发展

海亮集团近几年得以快速健康地发展,很重要的一点是因为冯海良始终贯彻全心全意依靠工人阶级办企业的方针。海亮建立并完善了一套“广纳贤才、人尽其才、能上能下、能进能出、充满活力”的用人机制,把优秀人才聚集到企业的大事业中来。积极创造有利于人才创业的环境条件,建立人才激励机制,通过企业股份制改造创新分配机制、提供必要的物质条件、创造施展才能的舞台、给予充分的信任,使人才与企业结成了不可分割的共同体,从而建立了自己的人才基地。

一直以来,海亮都非常重视人才的引进。当年,冯海良曾用编织袋装了60万元现金去外地请专家,现在,集团已引进各种中高级专业技术人才350多名。

冯海良从来不分家庭工和外来工,不讲资历,不论亲疏,以工作能力和态度、业绩为依据,以公司竞岗为手段,选拔任用各级管理人才,真正做到了“用人不唯亲,亦不避亲”,家庭内外一视同仁。平等、和谐的良好氛围,大大激发了员工的内在动力,极大地调动了员工的积极性和创造性。

海亮还努力为员工创造家的感觉。每位员工的生日或每逢民族传统节日,公司都通过各种形式进行慰问。为使员工老有所养,公司按政府部门规定,统一参加当地劳动部门社会保险。除此之外,集团2003年起投资5000万元建成的高档次“海亮花园”竣工,为企业员工提供了良好的工作和生活环境。

冯海良认为,“工作是老总给员工今天的瓷饭碗,而培训是老总给员工明天的金饭碗”。因此,海亮把教育培训机会作为对先进员工的奖励手段,抓住招聘、岗位培训等有利时机,举办职业道德、铜加工技术、法律知识、计算机操作技能、财务知识等讲座,并与杭州的高校联合举办“工商管理”大专班,送员工外出培训。公司还大力鼓励员工自学成材,对参加自考、函授、电大等学习的员工予以时间保证。

同时,海亮不断明确和强化“高效、卓越、服务、奉献”的企业精神和“做精做强做大、创新创优创名”的企业总目标,使集团上下形成统一的价值观,把全体员工连同他们的智慧和创造力积聚在海亮的这面旗帜下,凝结成一个牢不可破的整体,迸发出难以估计的能量。

诚信为本铸造百年大海亮

为了打造完美的诚信企业,海亮始终坚持打诚信牌、树诚信企业,并提出了“守信是成功者的座右铭,失信是失败者的墓志铭”的诚信观,这已成为海亮发展壮大利器的试金石。如今,海亮在“诚信”二字上做足了文章,坚持去伪存真的原则,始终保持着自身和外部诚信环境的纯洁。

海亮的诚信在业界是出了名的。

早在创业之初,海亮在各个经营环节上始终坚持“信用立企”的经营方针,建立了十分完善的合同管理和合同示范文本,并对每一个与之有经济往来的客户实施了很严格的信用管理,使自己的经营风险降至最小。

2002年,当“诚信危机”笼罩整个中国市场的时候,海亮公开向社会推出“失信赔偿”,成为省内民营企业讲诚信的典范。至今,在海亮集团以及旗下企业大门口仍然可以看到同样的“诚信牌”,上面醒目地写着:尊敬的顾客,凡与本公司发生的各种经济往来,我们保证严格按照合同约定或口头承诺的时间支付应付款项(遇法定节假日顺延)。否则,我们将按银行1年期存款利率的10倍赔偿给你损失。除此之外,海亮十几年如一日做到“三个确保”,即“确保按时保质保量将产品和服务送达客户,确保按时归还银行到期贷款,确保按时支付各种应付款”。

通过不断实践总结,海亮针对有问题客户的应收付款问题,要求内部所有销售人员必须每月填报《应付账款不良情况报告表》。同时建立和完善授信办法,成立授信组织,集体讨论有往来客户的授信额度,实施新客户资信调查、审核制度,每一个客户都必须由责任人签订书面的责任协议,让诚信做到“外部有形象,内部有保证”。

在对外讲诚信的同时,海亮也十分重视内部的诚信。海亮有一个不变的观念,就是要使员工群体成为持续高效合作的战斗集体,就必须对员工讲诚信,也就是企业给予员工的承诺必须兑现。公司自成立以来,从未发生过拖欠员工一分钱工资的现象,同时还为广大员工办理了基本养老保险,提供其他相关福利。

冯海良认为,失信只能得逞一时,守信才能得益一世。做任何事情都必须坚持诚信为本,不讲信用企业就没有出路,也没有今天这样的发展。以冯海良为首的海亮人,通过不断完善信用管理、建立诚信机制,严防诚信危机,一如既往地为诚信正言,始终保持诚信环境的纯洁,为铸造一个百年诚信大企业而不懈努力着。

爱华网

爱华网