前些年,日本自己为自己拍摄了一部近乎于诅咒自己的灾难电影《日本沉没》。影片把未来可能出现和不可能出现的旷世灭绝性灾难全部呈现出来,毫不掩饰和矫情。作为中国人看了这部影片,感觉日本民族具有全人类罕见的现实意识和清醒意识,在这两种意识支撑下的生存意识使日本人活的很真实。恐怖感过后是强烈的紧迫感和危机意识产生的不亚于日本大陆沉没所需要的人的巨大潜能的释放和日本人整体能力的超常发挥。日本人自杀现象一直在世界居高不下,与能力过渡释放压力加大紧迫感过强不无关系,但他们这种宁肯付出必要代价也要告诉民众真实的实的风雨同舟的危机意识,却使民族凝聚力和创造力无可比拟。

中国自主品牌十年辛苦不寻常。在产品创新、体制创新、新能源战略、市场占有率等方面成绩不俗,功不可没。一大批有志之人有识之士为中国汽车工业的发展艰苦卓绝殚精竭虑,开拓了中国汽车工业新的历史。

但由于我国汽车工业尤其是轿车生产行业起步很晚,基础落后,体制老化,技术创新先天不足后天乏力,与世界发达国家的汽车工业技术实力创新能力相比差距很大。用赶上和超过汽车工业强国的战略目标来要求,中国汽车工业赖以发展强盛的自主品牌危机暗藏,问题突出。如避免被汽车强国甩得更远,必须正视现实,看到危机,提高紧迫感,增强危机意识,走好合资借鉴的老路,找到自主创新的新路。

五大危机

一、技术停滞

中国汽车工业中国有企业、民营企业的自主品牌,一直是由外来技术支撑着,自始至终在依赖着外来技术,在与外国汽车企业十年几十年的发展距离中,跟随式爬行,亦步亦趋,缺少自主,极少创新。发动机、变速箱、底盘悬挂系统等核心技术几乎是空白,自主研发难度极大,可以自主生产的零部件技术含量低。合资企业中的自主品牌研发同样遭遇技术封锁。以市场换来的技术无非是一般零部件的国产化率的提升,核心零部件的核心技术依然与中国无缘,付出大面积市场的惨重代价还不足以使国外合资方表现出适度有偿使用其核心技术的慷慨。偶尔有限的支援吝啬而谨慎。

中国自主品牌长期以来是追着前方遥远得看不见的对手去与人竞争,追赶的速度与对手摆脱你的速度几乎相等,这个距离因为双方都在加速发展而没有缩小的趋势。当你研发出自然吸气发动机时,对手拥有了涡轮增压。当你拥有了机械增压时,对手拥有了DVVT;当你处心积虑高代价进口了CVT变速箱高高兴兴地与自己产品上的发动机相匹配之时,对手研发出了DSG变速箱与TFSI发动机的组合。国外是单项独进全面爆发,中国是全面跟进单项达标。落后已是常态。

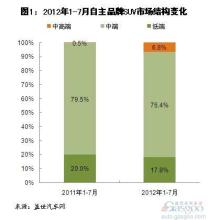

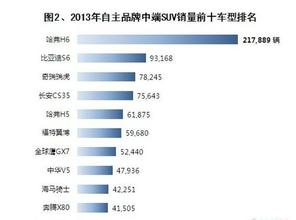

二、市场流失

前有技术封锁,后遇市场萎缩,自主品牌腹背受敌;自主品牌企业和合资企业两头受困,同病相怜。技术封锁使中国人造不出性能超过外国品牌的汽车,市场侵蚀和市场资源的流失使中国人即使费尽千辛万苦造出了最然性能不错但价格低廉的车也卖不出去,因为中国这个世界最大的市场已经被先期占领殆尽。

以市场换技术30年了。结果是市场贡献出去了,全国大多数消费者热热闹闹欢欢喜喜地去买外国人知识产权的给外国人很大一部分利润的外国品牌车型而对自主知识产权产品不屑一顾,而合资企业的外方对中方自主创新的诉求和渴望却不屑一顾,置若罔闻,视而不见。

今年,中国汽车销量急速走高,这意味着属于中国自主品牌车型的市场空间萎缩的速度更快、属于中国自主品牌的市场资源更少、中国汽车业发展前进追击汽车尖端技术的难度更大、国内汽车业的利润流失更多。1000万辆中,中国自主品牌汽车三分天下未有其一。照此速度和趋势,即使20年后我国自主品牌产品能够与外国品牌相匹敌,那时的市场空间已经今非昔比、所剩无几,自主品牌赖以支持的最大后援和资源潜力尽失。

三、受制于人

不仅技术遭遇封锁受制于人,连合资股比增加趋势、利润率增加额度、股东对企业管控程度、企业控制领域等方面都在向外方倾斜。中方获得的技术都是皮毛,而中方获得的利润率却在减少,外国股东对企业的管控程度在加强,外股对企业控制领域在不断延伸。而中方技术和话语权的缺失使合资企业中方在自主品牌研发问题上始终处于被动乞求的地位。

在汽车发动机生产领域以及零部件领域中,外方独资、控股趋势明显,特别是高技术含量的零部件领域中的汽油机电喷系统(EFI)、柴油机共轨电喷系统、无级变速器(CVT)等,中方处于弱势和守势。

据《世纪经济报道》报道,除技术之外,合资企业外资控制率上升和外资控制领域延伸是合资企业中另外两个重要问题。从2001年到2007年汽车产业数据来看,外资市场控制率由31%-38.67%;外资资产控制率由23.04%-31.53%;外资利润额占行业总利润额的59.7%,内资总利润额占行业总利润额的42.6%;外资利润率是15%高于内资利润率8%,外资品牌控制率由26.17%发展到50%;外资重要企业数量占汽车行业21%,控制率由40%发展到70%。由此表明,外资从技术、市场、股权、品牌等方面实施了控制。

近些年,外资将触角延伸到了生产、研发、营销、金融、信贷以及租赁市场等整个产业链领域,不断进入汽车产业链的高利润领域,建立独资和控股公司,攫取高额利润。

关于国家汽车产业安全的7项指标中,有88.2%的专家认为“技术创新能力”和“控制程度指标”重要性最高。因此,一些不安全因素已经在影响着中国汽车的产业安全。

四、人才匮乏

很多中国企业聘请了大量的外国专家作为人才支撑,而这些外国专家的感情距离使企业在技术融合扩散方面并不顺畅。吉利汽车收购沃尔沃这样的大的汽车并购案,外国专家全盘照用,形成依赖,自主融合借鉴、技术扩散创新难度更大。而且沃尔沃与吉利的融合被作为大忌在协议中有明确约定。这是自主融合公开的障碍。更多资源向沃尔沃倾斜,吉利更无暇自主创新,只能依赖沃尔沃。力量分散,难免顾此失彼。

五、力量分散

中国汽车企业数量多,规模小,利润低,分散经营,各自为战,多头竞争,出国产品互相压价,进口零部件无法共享,高新技术无法相互融合扩散,国外一家企业分头向中国多数企业提供零部件供应,导致国内企业依赖性增强,成本居高不下,利润率更低。

散、乱、差、多头内耗,使国内企业付出高昂的投入,却没有发展的潜力。技术引进之后瞬间爆发之后因为消化不良、融合扩散不力而重新归于沉寂,发展实力从引进初期的高点急速滑落至低点,代价大,收益小,过几年再巨资引进,再高速滑落。如此,中国汽车既失去了自主品牌和发展自主品牌的良机,又付出了资金和资源的惨重代价。

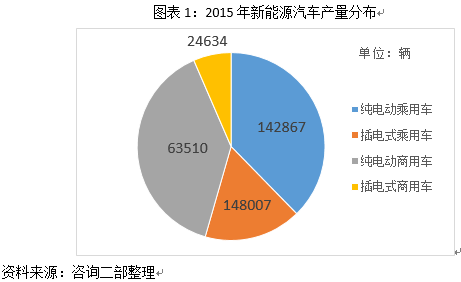

六、急功近利

为争得新能源车的国家资金支持,不顾条件争先恐后大上新能源车大项目,引发新能源车国内消耗大战,形成新能源车的大跃进,脱离现实,造成大面积浪费。

为赢得一时销量,忽略品牌建设和营销建设,质量监控不严,技术投入不足,盲目扩产,重复建设,服务不到位,营销不守信,网络建设数量质量令人堪忧,竭泽而渔。

七、品牌薄弱

自主品牌的市场认知度知名度和忠诚度不高,培育品牌的市场营销力不强,品牌机制建设力度不大,真正叫得响的品牌不多,经得起考验的过硬品牌更少。

科技投入、产品文化、企业形象、人文理念等等方面的提升使企业品牌建设出现短板。

|!---page split---|

三条出路

一、实施跨国人才新战略

从现在起培养自己的人才为时不晚。通过公派留学,资助更多-爱华网-的德才兼备的有志青年硕士生博士生出国深造,有针对性地对汽车核心技术进行世界级尖端人才的本土化培养,为我所用。外国专家都可以请到中国,中国自己培养的人才一定愿意为国家效力。

二、强化投资研发集中度

适度整合,集中投入,核心技术独家进口,全国通用,避免分散经营和重复建设,抓住汽油机电喷系统(EFI)、柴油机共轨电喷系统、无级变速器(CVT)等核心技术,单项独进,带动一般零部件全面开拓,四处开花。

立足于自主发展,逐步摆脱依赖,大力扶持自主品牌产品,在重组中夯实中国汽车产业发展的基础,让市场资源为我所用,避免我国汽车市场在国内外竞争中被蚕食殆尽之后失去中国汽车产业的自我发展空间。

开辟国有企业收购民营企业的新思路,重视国内汽车产业重组,加快跨地区、跨品牌、跨所有制形式的兼并步伐,淡化合资,强化合作,取得尖端技术,将我国汽车产业做强做实。对合资合同到期的合资企业,通过并购等手段将合资向合作过渡,逐步将自主品牌企业提升到合资企业的水准。兼并重组应该有大手笔、大动作。比如,丹东黄海与沈阳华晨、与一汽集团完全可以重组为东北汽车集团。创造-爱华网-条件促成民营汽车企业与国有汽车企业的兼并重组。

新能源车型的研发要集中优势兵力打歼灭战,统一标准,统一研发,倾全国科技之力实施科技攻关,实现快速突破。

三、同心同德支持自主品牌

国内自主品牌企业自立自强发奋图强的同时,从政府到企业,从地方到部队,从干部到市民,对自主品牌进行资金扶持、政策倾斜、购买优惠;应该规定国家机关企事业单位换购车辆一律不得购买合资企业车型。

致力于打造精品高质量小车,遏制小型轿车的廉价倾向,改善用车环境,避免低档廉价车充塞道路、挤占公共资源。引导不具备汽车消费能力的市民和摩托车用户乘坐公交车。

严格控制中国汽车产品的制造标准。修定并严格执行汽车产品生产标准。依靠高性价比来平衡对汽车产品的最低价格与最高品质的盲目追求。将ABS等安全配置纳入汽车生产基本标准之中作为控制底线和上市门槛,控制和从根本上抑制忽略人民生命安全、构造简单、运行效率低的廉价车出厂上市。在不远的未来,实现对“山寨车”、“残代车”生产上的有效控制。一味追求最低价格而忽略安全的低性能廉价车和一味追求大排量、极速度、高功率的高级奢华车,都应在限制之列。

爱华网

爱华网