这是典型的柳传志风格:他能通过坚持追求一些朴素目标,达成外界难以想象的成就。如果以西方角度观之,柳并不像其它科技业传奇人物般具有管理学意义上的独特性。他并不像史蒂夫-乔布斯一样,对硬件和软件具有狂热情感,并以独特的个人品味将科技艺术化;他也不像比尔-盖茨,通过强势设定行业标准,取得业界难以撼动的地位;甚至,他没有像迈克尔-戴尔般,依靠对于管理流程的改善颠覆传统电脑业销售模式。

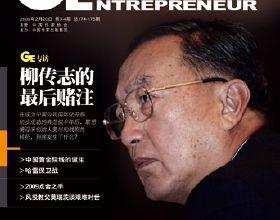

在中国商界,无论财富、权势榜单如何变换,有三个人已经无需再排座次。他们是联想的柳传志、海尔的张瑞敏和华为的任正非。

三人中,柳传志是唯一早早完成交接班的。这让他获得了难得的自由:当张瑞敏和任正非仍需小心勾勒各自公司的国际化版图,柳已将联想的全球扩张重任委予杨元庆,自己则抽身转型成为投资者。他任总裁的联想控股旗下的两家投资公司,分别成立不过7年和5年的联想投资和弘毅投资,已掌控近35亿美元资本。由此,柳终于可以在高球场把皮肤晒得黝黑,并耐心规划自己退休前的最后一次“大动作”——据说,谜底将在今年年底前揭开。

同时,柳也是几人中公众形象最为透明者。他以坦诚著称,而从1990年代中期起,柳那些言简意赅的词汇,如“建班子、定战略、带队伍”、“退出画面看画”和“拐大弯”,就像联想的成长故事一样为外界所熟知。这让联想至少在方法论上,成为了一家并无秘密可言的公司。

即便如此,联想仍是中国最独特的公司之一。至少,在面对那些困扰过绝大多数中国企业的难题——比如创始人的路线之争、产权改制、交接班和国际化——它总能平滑而顺畅的迎刃而解。这让柳传志和他的联想系,俨然成为一个谁都熟悉,却又谁都难以复制的存在。

“不必学我什么,有些启发就行”,2008年6月中旬,柳传志对《环球企业家》说。这次访谈中,他并不愿承认联想“伟大”,只将自己至今的成绩归为两点:持续和发展。前者指联想24年基业未绝,后者指它仍能不停壮大。

这是典型的柳传志风格:他能通过坚持追求一些朴素目标,达成外界难以想象的成就。如果以西方角度观之,柳并不像其它科技业传奇人物般具有管理学意义上的独特性。他并不像史蒂夫-乔布斯一样,对硬件和软件具有狂热情感,并以独特的个人品味将科技艺术化;他也不像比尔-盖茨,通过强势设定行业标准,取得业界难以撼动的地位;甚至,他没有像迈克尔-戴尔般,依靠对于管理流程的改善颠覆传统电脑业销售模式。

如果说柳传志以及张瑞敏、任正非超越了什么,那就是超越了时代的局限。在中断商业传统、标准晦暗未明的中国,他们依靠内心的力量,自己勾勒出了一座“珠峰”,并依靠强大的自控,做对一千件小事,最终成就一个宏大目标的。

归根到底,这超越了常规的商业谋略,回到了那个最基础的话题:中国改革开放之后第一批教父级人物,是如何依靠伟大的人性成就宏业的? 对于企业家精神的基本读解 假设:如果40岁、计算所出身的柳传志没有做电脑,他能成功吗?

柳传志:假设1984年创业以后,我没有做电脑,做别的,应该一样能成功。因为我是计算所出身,我们公司里对电脑本身有造诣、有想法的人相对来说就比较多,但也有一个薄弱环节,就是到底公司应该怎么管,应该怎么做。当时外面也没有这样的书,中国也没有其他的样板,你必须自己走这条道路。所以我更多的精力是研究企业的基础管理问题,也就是“地基”部分。“屋顶”(指具体业务)这一块,因为我直接做电脑业务,也必须扎进去,但同时我很好地培养和使用了人才,所以对电脑领域的认识深度已经不是最重要的了。尤其是2000年以后,我自己更刻意地往管理方面发展。

我做企业的20多年,体会最深的还是关于人本身:什么样的人到底能起多大的作用? 有些人确实能在某一个领域成为通才,就是因为他对管理的基础掌握的非常厚实,而掌握管理基础不光是一个能力的问题,还有德的问题。像说“建班子”,如果第一把手不是具有特别的德行,他很难把班子建好,他要把企业利益放在第一位,还要有心胸,有肚量,有一套控制企业的人格魅力等等。

成为领导者的首要要求:胸有大志

柳传志:我为什么讲要胸有大志?因为这个社会真的是五彩缤纷,看你追求什么。你要是只想过一个比较舒适的生活,人的聪明、勤奋也够,挺好,社会需要这样的人,这个容易实现,这就是“小草”。你要是想做棵“大树”,就困难的多。除了必须有大环境以外,你有很高的志向就够了吗?不够,能力不够,就是不行。能力够了就行吗?可能还不行,还必须百折不挠。受到挫折、吃很多亏,能坚持下来就够了吗?也许还不行,还需要运气。就好比画家,有些很好的画家死了以后画才出名,只是运气不好。

《三国演义》里有一段说袁绍。他兵败官渡后,回到河北,他的谋士给他出主意,如何恢复实力。袁绍说,我的第三个儿子袁尚病成那样,我根本没心思管这些事了。谋士就很生气,仰天长叹。有的时候我想,袁绍不也是个人吗?他的爱子病了,他不能够专心工作,这不是人之常情吗,为什么他这样就不被允许呢?后来我想明白了这个道理:因为他兵败,不止是他完了,他手下几十万兵就全得被人杀了。你不能光想自己的事,这就是做领导的人必须承担的。

柳传志常用的比喻之一是“登珠峰”,但最为奇特的一点是,他能在一个中国商业文化断代的时期,自己内心里勾勒出一座珠峰。在百废待兴的1980年代的中国,很难评判什么是一个好创业者必须做的,什么是可以不做的,但柳做到了明辨和严格自律。

柳传志:我开始办公司的时候,没有今天这么高的目标,只是觉得这是个人生存价值的一个体现。但我心里头还是有愿景,因此在1980年代、1990年代的时候,我就把话说在明处:“把联想做好是我生命中最重要的部分,其它的要让路。”比如说刚开始办企业的时候,自然会有同学、亲戚来找我求职,我有这句话放到这儿,哪怕得罪人,我也绝不影响公司的利益。慢慢的这些事就都没有了。

我多年前就总结过自己为公司做出的几个方面的牺牲。第一个是跟朋友的关系。过去在研究所里,有不少同事跟我挺好,互相能够谈谈心里话。等到我办公司以后,有很多事情,关系公司利益的,我不能跟人家谈,来往自然就少了。还有一些好朋友在公司里面,因为跟我道不同,离开了,这让我也觉得很有损失。第二个遗憾是,我以前兴趣很杂,踢足球、打乒乓球、跑中长跑,还喜欢看各种各样的闲书杂志,今天这些东西可能都没了。

1980年代的时候,我一回家去,弟弟妹妹就开玩笑说:“除了联想这点铜臭的事,别的事都引不起你兴趣。”那时公司成天要死要活的,你根本顾不上不关心社会上的事情,今天大家说起1980年代发生的很多事,我都不知道发生过。还有一个损失就是身体,因为压力大,又不知道调节,致使美尼尔症长期发作,很难受,那个时候不知利害,也顾不上这些。

关于其自制力,有个细节颇有说服力。联想的11人创业团队有6人吸烟,当时每个人收入微薄,公司买的招待客户的烟究竟被如何用掉,又说不清楚。最终,柳传志等人主动戒烟,此后也从未复吸

柳传志:创业之前,我太太想方设法叫我戒烟,我死活不肯,但是到我决心说要戒的时候,就在心中暗暗起了一个誓:如果再抽烟,我这个企业办不好。从此就没再抽过。但这么多年里,我夜里梦见自己抽烟大概不下20次,倒不是想抽烟,而是在梦里我想到自己没遵守规定,都被吓醒。大概创业十年之后,还会做这样的梦,最近这些年倒没有了。

现在公司已经比较好了,我自然会放松一些要求,比如过去我在香港住过的一个房子,现在我希望公司把它保留,专给我用,这对公司不会有太大的影响,我会做。但是我绝不会把同学或跟我特别近的人放在公司的重要位置,或者做事不公平,这些事我会特别注意,这样的话公司的口碑会比较好。如果是对联想本身发展产生不利影响的事情,我不会做。我的追求就是尽量的让企业能够在公平公正的原则下发展,今天看来我们得到了这个结果,其实就是这么一点一滴的积累起来的。

柳传志有句话说:“什么是兴趣?需要就是兴趣。”这是一个简单却复杂的结论,一方面,这展现了其使命必达的执行力,另一方面,是他凡事围绕目标思考的方法

柳传志:做所有事之前,我都会问自己:我为什么要做这个事?所谓复盘,也就是所有的事都扣着最初的目的去做。 联想创立不久,还只十几个人的时候,我上班老有人来找我谈事,第一个人还没谈完,第二个人又上来接着谈,第三个人没说完,后面就有五个了。但是聊完之后却没有决定任何一件事,而且我一想,这几件事都不是最重要的事。这就使我觉得,必须得弄清楚什么事是我真的要办的,我先去办,其他的事得要让我来挑时间找他们。这是一个偶然的想法,从这之后,我就觉得时间的控制权要在我自己手里。

恰好计算所有个副所长,他随便跟我说了句话:你最难的时候,干脆把事先放下,到一边去把这个事重新想想。这句话对我的启发很大,这就是复盘。后来我在生病期间,看了曾国藩那本小说,里面也说曾国藩喜欢在每件大事开始之前,大事做完以后,都点上一柱香,把这个事重新想一遍。 这种目标导向的思考方法和坚决执行,在联想内部成为了一种文化:“把5%的希望变成100%的现实”。这源于1989年,评选“国家科技进步奖”时,有望获得一等奖的联想汉卡未被评委充分理解其价值,只给了二等奖。

柳对此并不认同,而要求刚刚加入公司的郭为等人找出方法让评委对联想汉卡给予正确的评价

柳传志:当时有两个原因,第一是公司要在中科院和社会上形成一家高科技公司的形象和影响,非得要打这个牌子。第二是实际业务中,汉卡出了名,把它插在微机上,能带动微机的销售。我们想到这两点,研究了这条路,就意识到要死嗑。而且,分析下来,也不是嗑不动的。 那时候有句话:“现在中国的状况下,没有任何一件事是绝对做不到的,没有一件事是绝对能做得到的。”它主要指的就是计划经济向市场经济转型的时候,大家摸着石头过河,所有的政策全都是活的,严可能很严,但宽也可能非常宽。我记得电影《大决战》里边有一个镜头,四十多岁的罗瑞卿有一个任务是冬天过冰河。电影里说:咱们玩命过河,有可能活下来,要不然的话,哭都找不着坟头。我觉得我在创业过程中,也有这个劲头,玩了命我也得把这件事做成,完不成死也得死在那儿。到现在我们开会还经常说,看看有死扣没有,也就是问:有没有真过不去的困难?究竟这些过不去的困难是什么?有哪些是可以通过联想的努力解决的?

最艰难的时光 柳传志曾将联想诞生之初的外部环境比喻为“42度下孵小鸡”,但他所遭遇的挑战远不止如此

柳传志:说到底,艰难有两类,一类是大环境不太好。比如我以前说,42度下一个鸡蛋能不能孵出小鸡来?能,但就那么几个,必须生命力极强的鸡蛋才能孵出来。其实要求大多数鸡蛋有这么强的生命力是没有必要的,也不可能。主要应该改良环境。

今天回忆真正最大的艰难,就是我肩跨香港联想和北京联想领导工作的时候,这两家企业又没能合在一起,在领导力度上给我带来了很大问题。香港是香港的业务,北京是北京的业务,那时我在北京,不敢把事抓到底,因为一抓的话,香港那边出事了我又要过去,有时一件事我做了一半,刚离开,跟我不同意见的同事马上会有大的反弹。同样道理,我到了香港,也不敢把香港总经理吕谭平调开自己做。我如果坚持在香港,1995、1996年大亏损根本是不可能的,我如果坚决在北京,倪光南先生这个事也是不可能激化到后来的程度,而且在国内一度业务受挤压到那种情况也是不可能的。不像今天,很多事我说完以后大家就会坚决去做,这是要经过考验的。那个时段是我感到最麻烦的时候。

关于这段1994至1997的双线作战经历,有多重背景:其一,当时柳传志的身体极为糟糕,夜夜失眠;其二,柳和时任联想总工程师的倪光南的矛盾已经逐渐明确化;其三,当时杨元庆、郭为已展露头角,但尚未支撑大局;其四,外国电脑厂商强势进攻中国市场;其五,原本以进口AST电脑为主业的香港联想管控失当,1995、1996两年亏损2.5亿港元。

柳为什么能在这样一个腹背交困的情况下坚持下来,至今仍令人难以想象

柳传志:我1987年得了美尼尔症,当时不知道有多严重,休息了一天就继续上班,本来可以养好的病落下了病根。1980年代,完全不知道脑力劳动也是个劳动,所以在任何时间都在想事,睡觉的时候也在想事,因此经常头疼,美尼尔症一发作就要死要活的。1994年3月,总裁室开务虚会,布置全年业务,跟倪光南谈的很不愉快,会开不下去,我已经头疼到了没法忍受,只能到海军总院住院。住在医院里,一开始想事情弄得日夜睡不着,医生就让我停下思考,说睡一宿觉要是相当于一本书,你能不能先睡一页?睡不了一页咱睡一章、睡一句?后来我才发现,实在是病的没有办法,把事情都搁下来,也只有这样才能解决问题。

后来当我情绪逐渐稳定,能休息一会儿以后,医生就陪着我在玉渊潭跑步,每天早晨跑三四千米。还有一个插曲,就是1992、1993年国内流行跳舞,我永远学不会,因为不可能有心思去学,在玉渊潭锻炼的时候,才知道跳舞要听音乐踩拍子。我记得第一次跳舞人家都不跟我跳,最开始我跟一个特胖的老太太跳,一下就把人脚踩了。大概一个多月不到,我的情绪就稳定了,才开始开会研究收拾局面的事。

此后,柳传志形成了每临大事,在空旷的环境里边散步边思考的习惯。

柳传志:现在不用了,但以前就是怕头疼,重要的谈话一定要到颐和园、钓鱼台,边走边谈。写东西也是写一段就头疼,只能出来散步。秘书都要陪着我,在外面要走很长时间,走完了,想完了,回去写一段。最苦的时候,有一年冬天我们到了钓鱼台,我是那里俱乐部的成员,就在钓鱼台的房间写,结果赶上俱乐部关门修整,我就坐在汽车里面,写一段就出来走走,然后再会去写。 虽然有人陪着,但基本上还是自己思考。跟人辨论是一个重要的将思考捋顺的方法,我的秘书听我捋一遍思路,他提自己的意见。我在开重要会议时,有重要决策事先都跟参加会的人交流,对这件事情的看法有所调整和共识,所以基本上很少有我在会上决定不下来的事。

最终,柳传志选择了孤注一掷的将全部精力放在国内

柳传志:后来由于国内有跨国公司的挤压,倪光南的事情又出来之后,矛盾很尖锐,弄得整个队伍可能会散。我就下定决心,放手香港业务,完全回国。当时也没有运筹帷幄到很有远见的程度,只是判断国内的问题不解决的话,会出大篓子。我回来,一个是把倪光南的事挑开了,另一个是坚决把杨元庆的团队支持起来。当时把握没有多大,实际上是孤注一掷。那时候还不像今天说的,先把几个死扣解开,那时候有死扣也必须那么做,不那么做更是死。后来说“拐大弯”,真的就是经验越积累越多,本事越来越大,才游刃有余,当时的情况哪有那么大本事,我真有那么大本事就肯定不会病成那样。 离开香港时我交代香港的总经理,不是要命的事不必得到我的同意,你们自己做就完了。我离开香港第一年还不错,第二年就不行,第三年就大亏损了。从1994年到1996年,国内的业务基本起来了,但1995年香港那边又亏了,巨亏以后,我已经想好了处理方案,把国内这边的事做了部署,无后顾之忧了,北京不会有任何事绊住我的时候,我就不害怕了。很快处理香港的事,一个是借了钱把亏损给堵住,二就是坚决撤换吕谭平,最后把中国和香港的业务合在一块。

柳传志用了三年时间完成北京、香港两家联想的调整,以及个人身体的调理。他没想过放弃?

柳传志:我真的是没有动摇,一个重要的原因,确实觉得当时肩上已经有极重的责任。另外,这就是一种感觉。就好像说,有的人在中国贪污,把钱一卷到了美国,照样过好日子。对我来说,不要说那种事,如果我没有兑现承诺,辜负了别人的信任,我会从内心很难受,甚至很痛苦,会很自责。所以当我负有那么大责任的时候,有这么多员工把希望寄托在我身上的时候,我绝不可能退缩。我退下来只有一种可能,事情做的还可以,可以有个交代了。

什么妨碍了中国企业进步? 柳传志究竟是一个风险规避者,还是冒险者?

柳传志:我是守正出奇的人,基本上是按照规律做事,出牌都有规则,到一定程度就会冒一次险,集中做一次出奇的事情,而不是经常一来就冒风险,或者求高效率、高回报。我都是按章办事,但是绝对是在该出手的时候会出手。也许有人会说联想错过了一些机会,但只要我们想做的,就一定能做成。

他看到的企业最容易遇到却也最容易忽视的挑战是什么?

柳传志:这么多年下来,我对“求实”这一点看的比“进取”、“创新”还高,因为在咱们这儿求实是一个大问题。 在联想,我会找后帐,跟朱立南、赵令欢和他们下面的队伍都找过后帐。比如你投了一家公司不成功,是因为领导者比如并不善于团结人,但当时你说他能够成为凝聚力的中心,实际他并不善于团结人。我就要问,这个话当时是怎么说的?就是你根据什么说他能成为“凝聚力的中心”了?你说这话时负的起责任吗?求实了吗? 我这样做,使大家在做别的事情的时候,对自己说话什么的都会严谨,会使我们所有有责任、有权利的人,做事情都会更加谨慎。思路上、想法上你可以很大胆,很冒风险,但是你的做法,做每一件事的时候必须脚踏实地,这个也是慢慢形成的一种文化,求实的文化。

在弘毅投资的团队组建之初,柳传志曾经为一次准备不周否决过一个好项目

柳传志:有一次他们要投东北的一家企业,被我枪毙了。其实不是一个很大的项目,不过是投一两个亿人民币。但是我问:你们自己有一句话叫“无退不入”,投进去,一定要考虑怎么退出来,不然的话就不敢投。既然你们说“无退不入”,那你怎么退?他们回答说还没细想过,这我就不能接受了:既然把无退不入当成先决条件,你们为什么不去想? 这与其说是挑这个项目的刺儿,还不如挑这个队伍的刺儿。当时我非常重视的就是他们作为一支新组建的队伍,是不是在遵循自己的原则。

如何寻找可堪重用之人

柳传志:如果我真是打算把谁往更高层次去用的话,考察的时间一般会很长,从多方面去了解这个人的德行。比如他如何对待同事,对待家人,对待一般人,甚至吃饭时对服务员,各个方面的态度,我都会漫不经心的留意,已经形成一种习惯了。对德的方面,我的要求还是比较高的:要有事业心,对公司负责任,对员工负责任,这个事本身不是很多人都能做的。然后看他的学习能力,就是他每做一件事情,我会特别喜欢跟他谈,听他谈他做事情的原因经验等等。真的重用的话,那个得观察两三年,但是两三年以后,并不见得机会就到了,就放在那里长期等着了,等到机会合适的时候再启用。

关于下一步

柳传志:应该讲,我以前是不停的在挑战自己。老在看新机会,到一定时候,就把它们积累起来,策划成一次行动。(十月)这次是最后一次了,因为这次是把整个交班计划都打在一个包里,是个系统策划。下次我要再折腾就不对了。这次我会扶上马送一程,送一段以后,我就不管了。

联想如果失去柳传志,会受多大影响?

柳传志:1990年代初的时候,我已经考虑把业务做大,当时还不是想接班问题的时候,只是想,业务做大的一个主要方式就是要靠有能力的人,就得思考将管理科学化的问题。在联想,我们尽量把科学化的东西,就是企业的流程规章制度、企业组织架构这些东西,做得最大。今天你说所谓我的威信,我可以肯定的说,现在比如我半年、一年左右不在公司,一切都会照常运转。如果我再经过精心布置以后,比如几年不在,或者就是退到后面,都不会有问题。

爱华网

爱华网