2008年,“达娃之争”几近尘埃落定,娃哈哈和国内所有企业同样迎来全球金融风暴。但不同的是,娃哈哈业绩不仅没有下滑,反而强势高增长:2008年上半年,娃哈哈销售收入比上年同期增长34.5%,营业收入增长31.5%,利润增长38.47%,而利税总额则增长了34.7%…… 人们不禁又要问:“娃哈哈又怎么了?”就让我们走近宗庆后,走近他独创的“联销体”营销模式,走近他“家文化”的价值观。

白手起家:时势造英雄

谈起20多年如一日的辛苦,宗庆后淡淡一笑:“苦惯了”。提及娃哈哈一路走来的辉煌,他又是淡淡一笑:“天道酬勤啊。”

小时候,宗庆后家境贫寒,没上完初中就下乡当起了农民,16岁那年开始到农场,挖沟渠、筑海塘、挑盐、搬砖,在舟山、绍兴一待就是15年。直到1978年,33岁的宗庆后才得以回到杭州。在此后的将近10年里,他窜街走巷,推销兜售各种小产品,历经了千辛万苦……

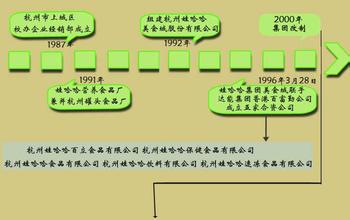

不过,“天降大任于斯人也”的“考验”终会结束。1987年,宗庆后42岁,他被任命为“上城区校办企业经销部经理,开始了奇迹般的成长历程,从此一发而不可收拾。1987年4月,他拉着两名退休教师,靠着14万元借款,以代销汽水、棒冰及文具纸张开始了艰苦创业。他骑着三轮车,挨门挨户地卖冰棍、卖课本……第一年,他实现了10万元的盈利目标,要知道,在当时一个区校办企业一年能赚两三千元就很不错了。

1988年11月,针对儿童市场空白,他开发了中国第一支儿童营养液——娃哈哈营养液。接着,“喝了娃哈哈,吃饭就是香”的广告语迅速在全国家喻户晓;之后,销售额翻倍:第一年销售488万元,第三年就突破亿元大关。

1991年,他“制造”了当年轰动华东乃至全国的一大新闻:一个只有140名员工的校办工厂一口“吃掉”了拥有2000名员工的全国十大出口罐头企业——这就是所谓的“小鱼吃大鱼”兼并事件。

从此,娃哈哈走上了初具规模的经营发展道路。精明的宗庆后利用产品优势、资金优势、市场优势,迅速盘活了杭州罐头食品厂的存量资产,三个月将杭罐厂扭亏为盈,第二年使娃哈哈销售收入、利税增长了一倍多,企业实现了“从小到大”的突变,“娃哈哈”一举跻身全国工业企业利税500强行列。

1994年,宗庆后积极响应党中央国务院号召,对口支援三峡库区涪陵,兼并3家库区企业成立涪陵公司,开始娃哈哈对外扩张步伐;1996年,他引进达能;1997年后,他又相继在宜昌、广元、红安、吉林等地实施对口支援和对外投资。1998年,他又力排众议,推出“非常可乐”系列碳酸饮料,打破了可口可乐不可战胜的神话,振奋了中国民族饮料工业挑战世界品牌的信心和决心。

娃哈哈发展至今,已经在全国27个省、市、自治区建立了55个生产基地,除了西藏、海南外,都有自己的工厂,通过全国布局,娃哈哈成为中国最大的饮料企业。娃哈哈保健品以及其他主导产品,如AD钙奶、纯净水、八宝粥,连续几年销量位居全国第一;前几年推出的“非常可乐”目前已经占据了全国碳酸饮料市场总量的12%,在有的省份已经超过了洋可乐的市场份额;娃哈哈的产品已经出口欧美等20多个国家,完全从“全国品牌”提升到优秀“民族品牌”和“国际品牌”:2007年,娃哈哈的饮料销售量688.6万吨,全年营业收入258亿元;2008年突破300亿,仅次于可口可乐、百事可乐、吉百利、柯特这四家国际著名企业。在进入世界500强的五家饮料企业中,娃哈哈的利润排位第四。

作为娃哈哈“掌门人”的宗庆后,也因此先后荣获“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“全国优秀企业家”、“中国经营大师”等荣誉称号。

达能事件:灰色的记忆

宗庆后走过的大半生,再苦再累再难,他从不怨言,但有一件事却让他久久不能释然,那就是引进“达能“。

宗庆后回顾说:“1996年,娃哈哈开始与达能合作。引进达能的初衷是想学到一些先进的管理与技术来更好地发展企业,但最后发现,最先进的管理方式不一定是最有效的管理。当时我们还不懂得资本运作,外资其实是利用虚拟资本赚钱,利用我们的钱来生钱。当时他们号称‘投了13亿’,但却不是一次性投入,而是陆续投入。实质上,后来所谓的投入都是利用从娃哈哈赚取的钱,而我们回报给他们的是30亿元的利润。”

宗庆后介绍说,从事实上看,他们引入外资和别的企业不同,他们不是缺钱,所以结果无论从技术角度还是管理角度都事与愿违。在双方签署合同后,达能立刻提出,将“娃哈哈”商标权转让给与其合资的公司,但遭到了国家商标局的拒绝;过了若干年,国内许多知名饮料行业纷纷被并购,达能又提出“低价收购娃哈哈案”,这立即遭到娃哈哈全体上下的一致反对。最终引发了“达娃之争”。

2008年,“达娃之争”愈演愈烈,被称之为中国商业史上最激烈的诉讼之争。值得庆幸的是,达能目前在国内外的诉讼全部失败;相反,国家有关税务部门已经立案清查达能极少数人的严重偷税。

应该说达能事件是中国企业发展史上的一个转折点。国外非常注意保护自己的企业,这也应该能唤起我们政府保护民族企业的意识。通过达能事件,应该说现在中国的企业家这种保护意识大大增强了。

宗庆后经常忧心地说,“这些年来,中国民族企业被收购得差不多了,这等于把国家的经济命脉让人家掌握住了。因为世界品牌从某种程度上讲,体现国家实力;而我们改革开放这么多年,还没有真正的世界品牌。现在的世界品牌都是我们的工厂做的,只不过贴上商标就成了世界品牌,价钱长了几倍。以前说用市场换技术、换资金,但这么多年过来,我们没换到什么技术。目前,我国很多企业都只是在为外企打工,这会涉及到国家经济安全的问题。大的民族企业一旦被人家控制了,到时候抬价也好,退出也好,都会影响到国家经济安全。”

“达能事件”之后,宗庆后深入思考了事件的始末。他认为,中国企业还是要走适合自己的道路,积累经验,形成自己独特的企业文化。现在全球经济一体化,需要我中有你,你中有我;合作必须是平等的合作、优势互补的合作。

经营之道:“三轮”驱动

似乎历史篇章已经写就,宗庆后的一生赋予传奇:他42岁才开始创业,在短短的20年内,娃哈哈却以每年平均70%的速度持续高增长;创造了世界饮料前五名的品牌及其庞大的商业帝国——成为中国现代民族商业史上的一段不朽传奇。

在娃哈哈的发展进程中,宗庆后几乎事必躬亲:绝大部分时间都坚守一线市场,经常亲自执笔写销售通报,对营销做直接指挥……长期以来,娃哈哈便形成了一套超级扁平而又绝对集权的管理构架体系:没有一位副总,总裁之下直接就是“中层干部”。于是外界传:宗庆后实行的是“家族式高度集权的独裁管理模式”。

宗庆后对此解释道:“实际上外界不太了解,企业规模大了,也不可能一概事情都由我做,现在也在分级授权,也在规范管理。”他认为,一个卓越的领导者,必须是一个“开明的独裁者”,同时他也坦言:“我的高度集权其实也很民主,不同意见我也会接受,最关键的要尊重客观事实(‘他们都没有我懂’,他接受采访时,这样说着便哈哈笑开了)。”

十多年来,娃哈哈独创了“联销体”的崭新模式,全面实现销地产策略。全国目前有超过3500家经销商在为娃哈哈担当“织网”的角色。娃哈哈的营销网络可以保证新产品在出厂后一周内迅速铺进全国各地数以百万计的零售店,同时接触包括农村乡镇乃至新疆、西藏等边远地区的消费者。“我们的优势就是快,就像人体的血脉,新产品一问世,就像新鲜血液一样迅速流遍全身。这显示了娃哈哈营销网络的健全和快捷。”宗庆后自信地说。

仅凭这点,可口可乐和百事可乐的操盘手都深感敬畏;因此娃哈哈人对于自己的“联销体”感到十分自豪。

绝大部分经销商都已经与娃哈哈合作了20年,而矢志不渝,结果都成了百、千万富翁,有的还成为亿元户。娃哈哈与经销商之间这种长达20年的忠诚度,主要靠两点维系:一是信誉,二是要让经销商真正赚到钱。

许多经济学家认为,娃哈哈之所以那么成功,而且不容易“复制”,还有一个原因是娃哈哈独特的企业核心价值观——“家文化”:凝聚小家,发展大家,报效国家。

在娃哈哈,任何一个员工都能够感受到“小家”的温暖。娃哈哈对员工充满人性关怀,切实解决了部分杭州员工的“安居之忧”:仅在杭州,娃哈哈已经向员工分配住房1100多套、近10万平方米,发放补贴近4000万元。

在娃哈哈,员工总会找到用武之地。娃哈哈自成立以来,始终重视员工的发展和全方位的人才培训。据不完全统计,2007年娃哈哈人均参加培训时间超过19个小时。在娃哈哈,你很容易就能听到一个普通工段长告诉你公司派其在国外学习设备维修的经历。外来青工,如刘裴、金文晓等在企业发展的过程中迅速得以成长,加入娃哈哈大家庭不久,便荣获“杭州市优秀外来青工”等荣誉称号,并取得了杭州户口。一批青年才俊在企业发展过程中被评为省、市、区劳动模范,每年都有科研成果获得杭州市、浙江省甚至是国家奖项。

更重要的是,娃哈哈充分体现改革成果与员工共享,二十多年来,员工平均年收入整整翻了100倍。现在娃哈哈员工都是企业的拥有者:娃哈哈改制为股份制企业后,全体员工人人持股,真正成为这个家的主人。这在全国也是不多见的。

迅速健康的发展势头以及“以人为本”的管理理念和提倡的“家文化”,吸引了大批的有识之士来到这个大家庭。目前,娃哈哈拥有大专以上学历的员工达4000多人,博士和硕士130多人。

更能为娃哈哈提供源源不断的强劲发展动力的是娃哈哈的企业社会责任感。

在娃哈哈实施“西进”战略过程中,在重庆的涪陵和湖北的宜昌、红安等革命老区建立分厂,积极承担三峡移民的艰巨任务,使这些相对落后地区的经济得到支撑、相关产业得到带动、劳动力得到安置,形成了自我“造血机制”。如涪陵分公司运行十余年,实现利润4亿元,安置就业1200名。

十多年来,娃哈哈支持三峡、投资西部,进军东北老工业基地,帮扶革命老区和贫困地区,使创办的外地公司建一个、赢一片,带动了贫困地区的发展。2004年,国务院扶贫开发领导小组又将“全国东西扶贫协作先进集体”称号授予娃哈哈。

娃哈哈还向教育事业资助1.28亿元,仅2007年就建立了23所“希望小学”,扶助了大批的贫困学子和教师;用于向文化事业、部队和扶助弱势群体的捐款,更高达5600万元之巨。在2008年的四川汶川特大地震发生之后,娃哈哈不仅立即调集周边生产基地大量饮用水和营养饮料驰运灾区,而且向震区捐款1500余万元。

正是这种企业文化,使数万娃哈哈员工及其家族,建立了强烈的企业凝聚力、品牌认同感和职业荣誉心,也保证了娃哈哈在“天灾人祸”面前团结如一人、坚强如钢铁。

2009年,当全球经济的寒冬到来时,娃哈哈企业却温暖如春。我们相信,在传奇人物宗庆后的带领下,娃哈哈必将演绎出另外一段神话。

他,从一介草民成长为一个全国优秀企业家、著名品牌的掌门人,成为一个令世界同行业巨头不得不敬畏的老板兼职业经理人。

他,1991年“制造”了当年轰动全国的“小鱼吃大鱼”兼并事件。他图强不贪大,坚持主业、做精做优,创新“非常可乐”,成功挑战了“两乐”,并以独特的“家文化”长期领跑中国饮料行业。

他,在与达能的抗争中,顶住巨大压力,保住了弥足珍贵的民族品牌,同时郑重告诫国人:对那些不善之流的外资,必须让它出局。

而今,愈演愈烈的全球金融危机则被他看作另一场机遇。他断言:风雨过后的公司必将迎来另一个更大的辉煌和更加美好的明天。

他就是十一届全国人大代表、杭州娃哈哈集团有限公司董事长兼总经理宗庆后。

爱华网

爱华网