中国大陆百姓心中有一个「中低档价位,美观实惠,老百姓买得起的」鞋业名牌——双星。双星集团是中国大陆制鞋历史最早的国有企业,其前身是山东省青岛市第九橡胶厂。1983年,有着2000多名职工的青岛橡胶九厂仍是跟着中国大陆短缺经济与计划经济的状态下的国家生产计划转,数十年不变地生产「解放鞋」,原料由国家统配,产品由国家包销。但到了1983年底,初期的改革开放使市场经济初现端倪,商业部门告诉橡胶九厂,「傻大笨粗」的解放鞋卖不出去,拒绝收购。刚刚被任命为青岛橡胶九厂党委书记的汪海(后为青岛双星集团总裁),面对堆积如山的200万双解放鞋,被逼之下迈出了「自销」的第一步,他领导双星脱离当时的国营商业机构——百货商场的束缚,开始自行组建销售网络,进入市场卖鞋。汪海还进行了内部机构改革,将武装部和安全科两科合并,将队伍庞大的计划科并进销售科,进而将原先只有4个人的销售科扩充为拥有600人的销售公司,其员工劳动关系完全实行合同制[1]。

在「发展才是硬道理」的启示下汪海认识到,面对灵活多变且潜力巨大的市场,国有体制在竞争性行业中并不能保持持续发展的优势。上世纪1990年代初,汪海将双星经营公司进行承包买断,完成了职工从「给公司卖鞋」到「给自己卖鞋」的转变,把众多职工送上了制造百万富翁的流水线。他还将邓小平提出的「农村责任田」的方法移植到工厂,创造了双星市场化「四自一包」管理新模式——将车间设备承包给职工个人,把企业的工作岗位变成了每位职工的「责任田」,实现了承包者自己管理、自己算账、自己减人、自己降耗。双星集团大举推行连锁经营,构筑起工厂、物流平台和商场、超市、连锁店一体化的生产营销体系。截至2008年前后,双星已在山东、河南、四川、贵州等地的山区建起十几个低生产成本的生产基地,部署下西南地区、鲁冀地区等为代表10大经营战区、200多家代理、5000多家连锁店的营销网络。双星牌运动鞋连续 10 年夺得同类商品市场销售第一,稳居大陆制鞋行业的龙头地位。[2]值得一提的是,带领双星在市场中弄潮的汪海成为了双星集团内部共推的「终身总裁」,并被与他一同打拼天下的各分战区经理、负责人尊称为「老爷子」。

双星集团内,有两位地区负责人是汪海的得力助手、重点培养对象,甚至与老爷子以「父子」、「父女」相称——他们就是刘树利、韩俊芝夫妇。时任成都双星董事局主席的刘树利从1985年到双星,1996年开始担任集团营销平台高管十余年;时任双星集团成都科技投资发展有限公司 CEO,也是济南双星经贸有限公司董事长的韩俊芝,1973年仅16岁之际便进入双星工作。刘树利夫妇以双星集团成都科技投资发展有限公司为平台,控股了重庆双星工贸有限公司、昆明双星经贸有限公司和贵阳双星经贸有限公司,加上成都双星管辖的四川区域,上述四家在双星集团内部统称为西南双星。西南双星的前身为「双星成都经营部」,创立初期,它同许多双星分公司一样,因体制之限,举步维艰。直到上世纪1990年代中期,其年销售额仍然不足300万元。 1998年,在汪海的主导下,一场以「私人买断、国有资本退出」、「各承包代理商按年分期偿还所欠集团让利打折资金」为特征的双星各地方分公司的高权责的私人承包责任制改革拉开大幕,双星西南各公司也改制成刘树利等个人股东共同拥有的私营企业———成都科技投资发展有限公司。

此后,西南双星超常崛起,到2007年底,其总资产接近3亿元,净资产1.5亿元,年销售额达到7.5亿元,在整个西南地区拥有双星专卖店近2000家(包括直营店和加盟店),而当时双星在全国的专卖店总计也才4000家左右。时下,西南双星已经不仅仅是一个承包代理商身份,其鞋类和服装的产能已经具备相当规模,甚至远超双星集团本部,且控制了「双星」品牌的大部分管道。西南双星在客观上与双星集团形成「双星」品牌共享。2008年时,西南双星的销售量相当于双星品牌总销售量的50%至70%。

双星球鞋的成功最重要是在管理模式上采用了「承包制」,另一个很形像的说法就是「分兵突围」,当国有企业面对经营困难时,常常使用分兵突围的方式,将一部分的业务「包」给组织内的一小股员工,让他们自己组成团队去杀出一条血路。为什么这在中国会是一个有效的管理制度改革呢?简单的说,就是这个管理制度在中国人中能提供最强的激励,我们可以说是一种「裂土封侯」型的激励。

C理论:一个「中国人关系圈」的诠释

在激励理论中,X理论假设员工是被动的,强调的是「胡萝卜与棒子」的激励措施,一方面用奖励一方面用惩罚,使员工行为符合组织的工作安排。Y理论假设员工会主动地追求个人成就感,所以最好的激励是让其有独立决策空间,自我设定目标,员工会主动积极地完成目标,以满足其自我肯定的需求。Z理论假设员工是追求社会归属感的社会人,所以最好的激励是组织给予员工社会肯定,让其有归属感,有组织认同感,认同了集体的愿景与目标而有安身立命的感觉。Y理论是个人主义文化下产生的激励理论,Z理论则是日本学者大内( Wilkins & Ouchi, 1983)在日本的集体主义文化中提出的理论。可是,这些理论都不足以完全解释中国人「裂土封侯」式的激励。我们因此提出「中国人关系圈」理论(Chinese Guanxi Circle Theory),来解释这种激励形式。

中国人关系圈的概念取材自费孝通(1998)的差序格局概念,强调中国人的关系网是一圈一圈由内向外依亲疏远近而建构的,另外则取材自许烺光的「情境中心」概念,强调这个「内」「外」之分是因时因人而变的,中国人的集体边界是不固定的,可以因个人需求而有所变化。

费孝通以一个譬喻来说明中国人的差序格局,就好比一颗石子投入水中,形成一圈又一圈的水纹,中国人的社会关系结构也像似这种水纹,是以一己为中心,依照亲疏远近而建立出一圈又一圈的关系网。费孝通(1998:27)又指出:

在这种富于伸缩性的网络里,随时随地是有一个「己」做为中心的。这并不是个体主义,而是自我主义。个人是对团体而说的,是分子对全体。在个体主义下,一方面是平等观念,指在同一团体中各分子地位相等,个人不能侵犯大家的权力;一方面是宪法观念,指团体不抹煞个人,只能在个人们所愿意交出一分权力上控制个人。这些观念必须先假定了团体的存在。在我们中国传统思想里是没有这一套的,因为我们所有的是自我主义,一切价值是以「己」作为中心的主义。

由此,费孝通指出「私」是中国人社会行为的核心。

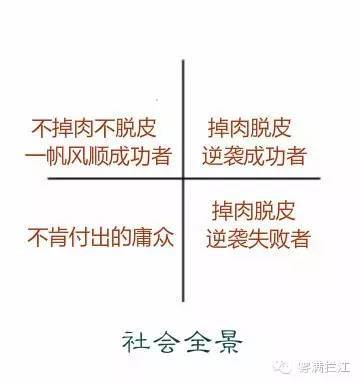

这一段论述说明了中国人并不如很多西方管理理论以为的是集体主义的,相反地,正是因为每个人的关系网以自我为中心,所以「私」解释了中国人为什么那么强烈的追求个人成就,宁为鸡首不为牛后,人人都要追求当独当一面的领导,以能够「裂土」、「封侯」成为个人成就的最高目标。但是如果说Y理论正好解释这样的激励因素,又不太符合我们的常识了,费孝通也强调不能用个体主义(inpidualism)来解释中国人的私,因为中国人经常以个人成就「光宗耀祖」、「一荣俱荣」,甚或是让自已人「鸡犬升天」,他的个人「封侯」背后,裂土是为了与别人分享其「土」。但是如果用集体主义文化的Z理论来解释这个认同集体目标、归功劳于大家,有好处见者有份的现象,似乎又丢掉了中国人「私」的那一部分。

为什么中国人的行为模式会引发如此多不同的争论呢?对管理学研究而言,更重要的是,个体主义或集体主义的理论适用于中国人组织行为的分析吗?中国人关系圈理论综合了费孝通的差序格局理论与许烺光(1983)的「情境中心」概念,可以帮助我们了解中国人的行为模式。以自我为关系网中心的中国人是很强调「私」的,但这个「私」并不是个体主义底下的个人只看重个人目标而忽视集体目标,相反地,中国人的个人目标往往是透过一群人来完成,所以完成个人目标必须思考如何处理与这群人的关系。换言之,中国人的集体与个体不但不冲突,而且是相辅相成的,一个越想要追求个人成就的人,也往往越懂得形成集体,营造集体目标,享有也分享集体成果,因为中国人关系圈的概念指出,此一群体其实不是一个如组织、宗教团体、阶级、种族、国家等等的集体,而是一个自我中心的人脉网(ego-centered social network)。

人脉可被视为一个自我中心信任网络(罗家德,2006),是一个人在生活、工作场域中主动建构或与生俱来的信任关系的总和。人脉关系由近而远可以分成几个圈圈,每一层次的关系则适用不同的互动规范及交换法则。杨国枢(1993)将之延伸指出,中国人的关系可分成家人、熟人与生人,黄光国(1988)与Hwang(1987)则演绎为情感关系、混合关系及工具关系,分别适用不同的交换法则,情感关系适用需求法则,混合关系适用人情法则,工具关系则适用公平法则。

这些关系都能为作为中心的个人带来信任连带,家人因为是保证关系(Yamagishi & Yamagishi, 1994)──也就是一群封闭而又亲近的人在严密的相互监督下,而能谨守人伦法则,所以产生最强的信任感(王绍光、刘欣,2003)。熟人的人情交换既是一种带有情感性的强连带又是一种社会交换的关系,情感是信任的基础,社会交换则需要期待对方在一段时间以后善意的回报,所以往复的交换会产生信任。生人是工具性交换关系,但长期的社会交换也会产生信任,而且长期的工具性交换中,人们总是要展现可信赖行为以取得更多的交换机会,所以也能培养出信任感来(Hardin, 2001)。因此这些关系对中国人而言,都是取得资源的重要管道,共同构成个人的人脉网(Luo, 2005)。

自我中心信任网蕴涵着资源,因关系人的社会地位高低,关系亲密程度各异,以及网络结构之不同,而可动员的资源也不一样(Lin, 2001)。中国社会尤其如此,一个人要完成个人目标,就必须动员人脉网,靠着一群人的力量,此时个体主义的倾向──强调个人利益,不愿与人分享私密信息,明显地追求自我实现──往往被认为是自私、短视甚至是无礼的,得不到别人的合作,在中国,这就无法完成个人目标。所以中国人不会展现个体主义,但也绝不是集体主义,因为他仍有个人目标存在,不会因为集体需求而牺牲个人目标,对人开放重要资源也是差序格局的,有选择性的,为的是自已人脉网内的和谐,但其终极目的仍是个人的自我实现,完成自我目标。

为什么在中国,个体与集体可以相辅相成?为什么一个高度追求个人成就的人常常会依从集体需要以维持内部和谐,而一个懂得「屈己从人」以取得集体合作的人也常常有很高的个人成就?中国人关系圈理论以为这是因为集体边界的模糊性,中国人会基于自已的人脉建构出一个集体,透过集体努力,完成个人目标,同时反过来,又把集体成员当作「自己人」,结成一个小圈圈,大家协商或博奕出共同的目标,共同取得资源,一起分享资源,有福同享有难同当。但是当协商共同目标有困难时,「自己人」的边界是可以改变的,一部分人离开,个人目标可以保持和集体目标一致。这现象在在说明集体边界的模糊性,公与私,个人与集体,自己人与外人之间的边界都是变动的,是可以「推己及人」的,把自己人的圈子因个人需要而放大或缩小。由内而外的推,或由外向内推,说明了中国人的非二分法的思维,不是钢性地划出人与人,人与社会的界线。透过这样弹性的调整以及分享的机制,个人利益总要和集体利益一致,中国人也因此总要找到可以归属的集体,借着集体的努力,取得个人的利益。

这正是许烺光的「情境中心」概念,中国人的「内部人和外人」、「强连带和弱连带」会因为个人不同或情境不同而不同,「自己人」可以因时因人而扩大圈子,或缩小圈子,没有固定边界。集体之内是不断地协商大家利益与目标的过程,以及不断博奕以取得妥协的过程,即使是集体的领袖也要懂得「屈己从人」的道理,以维系集体的合作。

许烺光的「情境中心」概念强调中国人在家之中是集体主义的,但在家之外就不是。两千多年儒家的人伦教化使得中国人十分重视家族关系,家族之内个人应该完全遵守三网五常的行为法则,严守家族的规范,置家族利益于个人利益之上,所以在中国,家族是重要的行动单位,个人在其中只是一个分子,展现出集体主义的行为。家扩而大之,可以成为宗族,宗族可以是一个地方乡土社会的主体,所以家族之外,有时宗族关系与地缘关系也让中国人表现出集体主义倾向。但在这个范围之外,国家、民族、组织、阶级、宗教团体等在西方常见的集体中,中国人则没有这种集体主义倾向。

情境中心的概念进一步指出,一般而言,组织或工作团队成员不会有集体主义倾向,但这又是因情境而变的,好的领导如果能营造组织成为「家」,使集体成员有归属感,则成员也会展现集体主义倾向。家国、家天下的概念就说明了中国人会把家的范围扩大,可以视一国为一家,甚至整个天下为一家。从先秦到汉代,儒家的人伦概念可以从血缘关系扩大到五伦中的上下关系及朋友关系,到了宋代,更可以将家族关系扩大到同姓,甚至不同姓却同宗的宗族以及因地缘关系而有的同乡团体,可以看到中国人推广「家」概念及于其它团体的范例。

一如个人的经营人脉,组织领导在管理组织时也懂得展现符合人伦法则的行为,也就是要对员工施恩德、讲人情,把组织视为家,把集体成员视为「拟似家人」,这正是成员归属感的来源,也是为什么管理者要展现「仁慈领导」的原因(樊景立、郑伯埙,2000)。中国人修、齐、治、平的哲学总是先齐家而后治国,正是把组织治理的基础建立在治家之上的思想。因此我们可以看到在传统产业中的很多中小型企业,员工仍是一群一群由某一乡、某一村的乡亲组成(柯志明, 1993),这种以乡亲为基础组建工作团队的现象即使到今天,仍普遍流行在一些产业中,如建筑业(沈原,2007)。

在拟似的「家」中,中国人会凝聚成一个集体,这样的组织或团队会有很高的工作绩效,所以,以拟似的「家」为核心组建出来的团体是中国最主要的自我组织的形式,而承包正是对中国人而言最好的激励措施,这种「裂土封侯」式的激励使承包者有机会组建自已的「家」,在一定范围内有完全的权力与责任,也收取所有的努力成果。而成功的承包者会经营出拟似「家」的团队或组织,使这群「拟似家人」有归属感,愿意效忠,而发挥出强大的工作能力。建筑业的工程公司就是范例,一个公司可能是数十个包工队的组合,工作层层「转包」给包工头,包工头则会有一个由班组长组成的班底,再从家乡中找来工人,组成包工队(沈原,2007),班底、乡亲基本上都是包工头的人脉,所以包工队就是一个拟似「家」的团队。

自我组织一个「家」的激励形式极大地增强了中国人的工作动机,在组织内是承包制,在组织外则是外包制,自我组织的发达使得中国的经济是一个「网络式经济」(Hamilton, Zeile, & Kim, 1990),在海外华人与中国大陆民营经济中,总是充满著作外包工作的中小型家族企业,或挂靠进来及承包出去的团队、分公司,各自负担价值链中的一小段,中心企业将价值链的一段一段分割出去,完全外包或承包,层层外包、层层整合出完整的价值链(Luo, 1997)。这样的激励方式之所以在中国经济组织中普遍,正是因为它掌握了中国人期待自我组织出拟似「家」的团体,并因此而使团体的领袖与成员会产生极高的工作动机。

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 部分信息引自青岛市人民政府国有资产监督管理委员会网站[2] 部分数字信息来源于双星集团网站http://www.doublestar.com.cn/

爱华网

爱华网