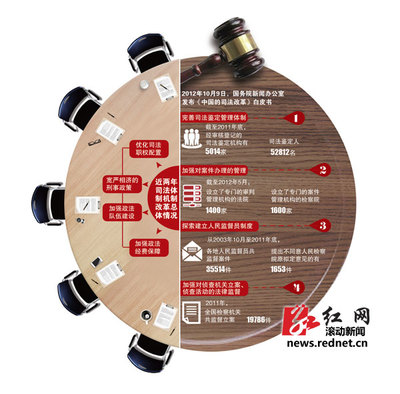

沸沸扬扬的司法改革讨论了将近一年,去行政化和去地方化成为很多人的共识,刚刚闭幕的十八届三中全会再次为司法改革的方向定调,强调“建设法治中国,必须深化司法体制改革,加快建设公正高效权威的社会主义司法制度,维护人民权益。” 其中,“公正”“高效”“权威”成为特别被关注的字眼。根据《中国经营报》记者获得的数据,中国法院系统每年处理的民事案件高达1100多万件,刑事案件200余万件,如何在高效处理这些案件的同时实现“公正”判决,从而树立法治的威信,正成为新一届政府追求的目标。 然而,公正的前提是法官的独立审判,按照今年5月6日最高人民法院常务副院长沈德咏在《人民法院报》发表的文章——《我们应当如何防范冤假错案》来看,法院面临来自各方面的干预和压力,难以独立办案,这也导致了错案出现的严重程度亟须得到警示和关注,这也让人们看好这次司法改革应该不只是出台文件,而是被赋予了更重要的实践意义。 曾经提出“司法是社会良心”一说的中国政法大学教授肖建华告诉本报记者,“当前的司法改革,从现实需要来看,主要是解决两大问题,一是如何实现司法独立的审判权,二是如何保障法官独立审判。更确切地说,这应该是一个问题的两个方面。” 独立审判事关整体改革 法官面临的最大压力之源就是:地方保护主义和地方本位主义。 河南省曾经发生过这样一起典型案件:一位河南省地级法院(中级法院)的法官由于判决本省人大通过的《种子条例》与国家大法冲突,认定无效而被迫离职,不得不进京读研。 这个案例突显了法官在独立审判上的难度,轻则面临压力和处罚,重则以失掉职业生命为代价。而法官面临的最大压力之源就是:地方保护主义和地方本位主义。 著名刑辩律师田文昌就表示,近年司法改革成绩显著,但问题不少,司法不独立是首要问题。但需要注意的是,司法独立是司法改革成功的前提和保证。如果司法独立问题不彻底解决,司法改革就是一句空话,也会让中国当前进行的整体性改革面临瓶颈和桎梏。 清华大学法学院院长王振民在其《宪法政治:开万世太平之路》一文中指出,一个非常残酷的事实是,国家“富”不一定“强”。相反,越富有,矛盾纠纷就越多,如果法律解决不了这些矛盾纠纷,那就只能通过暴力来解决。没有法律秩序的富有,对国家而言可能是灾难。 正缘于此,司法权独立,去行政化和去地方化成为专家讨论的热点。而来自中国各大法学院的专家,无论是本报记者采访的,还是通过其他媒介发声的,几乎一致性地认为,法院的人事权、财权隶属于地方、受制于地方,如果地方干预时,难以指望法院独立审判,司法公正就没有保障。 同时,法院内部的行政化问题亦需关注,法院内部重大案件和疑难案件的向上请示和向下指示,正在影响法官的独立审判。通常情况是案件承办人收集并审查了证据,询问了证人和被害人,讯问了被告人或者犯罪嫌疑人,对案件比较了解,但根据现有管理体制,承办人对案件的处理意见,需要报庭长(科长、处长)、分管副院长(副检察长)批准。由于后者并不一定能够准确把握案件,审批案件时未必都正确。 显然,法院依法独立行使审判权,检察院依法行使检察权是宪法赋予的职权,但由于缺乏相关的体制和机制,正让宪法的精神和权威受到影响。 文件改革只是第一步 绝大部分改革措施只是司法工作机制的调整,甚至只是工作方法的改变,未触及司法体制的行政化、地方化、官僚化、政治化等根本性弊端。 肖建华教授告诉记者,“司法独立的推进,需要统一立法,需要对宪法重新修改,目前每一级司法机关还需要向同级人大汇报工作,未来这一规定是否调整,如何调整还需要进一步明确。” 倒推近年来中国既往的司法改革,往往是涉及文件出台的改革做得比较多,比较到位,即便如此,每一部法律修改或通过,都是一次利益上的较量,更何况一旦涉及体制上的改革,实践环节上的问题就会更多。 北京理工大学法学院教授、博士生导师徐昕就表示“出台文件成为官方评估司法改革任务是否完成的标志。实际上,这只是改革的第一步。只有司法改革措施切实贯彻,良好运转,才可视为改革任务的完成。” 在其《中国司法改革年度报告》中, 徐昕进一步指出,“(此前)绝大部分改革措施只是司法工作机制的调整,甚至只是工作方法的改变,未触及司法体制的行政化、地方化、官僚化、政治化等根本性弊端。”

推行独立的审判权和检察权还会涉及到法官、检察官队伍的调整,本报记者从法院系统获得的数据显示,中国目前有40万人的法官队伍,其中将近一半从事行政工作,检察官队伍也有30多万人,按照其每年处理的案件算下来,法官、检察官的压力可想而知,由此,通过队伍调整,提升法官、检察官的待遇也就成为接下来需要面对的重要问题。如果财权上调中央,这同样是一笔不小的财政支出。 肖建华教授也表示,“提升法官、检察官的收入,而且要大幅提升其收入水平,提升2倍甚至4倍都不为过,这是高薪养廉的必要途径,也是留住优秀法官人才的重要手段。但是,这些高薪应该给到那些真正承办案件的法官手上,因此,法官的分阶分层次就显得很重要,通过分阶、分层次,将一些事务性的工作从承办案件的法官手中剥离,不但提升审判效率,同时还能减少财政压力。” 对法官既要监督也要豁免 法官在执法时通常会存在认定事实上的选择问题,在法律适用上也会存在或左或右的解释。 一方面强调司法权的独立,另一方面就要强调公正,强调对权利的制约。 “之所以这样说,是因为法官拥有很大的自由裁量权。有些人可能认为事实是确定的,法律的规定又是白纸黑字规定的,法官的权利并不大,但事实上,法官在执法时通常会存在认定事实上的选择问题,比如采信原告的证据,而不采信被告的证据,现实中随意性较强,同时在法律适用上也会存在或左或右的解释,最终法官的权利很大。”肖建华说。 司法无小事,一个错误的判决可能会影响到整个社会的行为方式,比如“彭宇案”。同时,司法往往是人们寻求正义的终极渠道。 “我们迫切需要建立一套对司法权力的专门的监督机制乃至机构,以对司法和行政执法进行廉政监督,同时这样的监督应该是独立于各个地方的行政权利。”肖建华说。 此外,对法官审判权的监督目前还有上级对下级的监督,有内部监督,但处罚不过是内部的扣分、扣奖金,有错案追究的机制,但这样的监督机制并不科学,同时仍不足以与“影响所有人行为选择”的判决权相对称。 而在监督之外,还需要给法官“职业豁免权”,肖建华教授就表示,“当前《法官法》中并没有规定法官的职业豁免权,即如果法官不是故意做出的(错误)判决,也没有证据证明法官有问题,任何人在同等条件下都可能得出同样的结论,就要给予法官以职业豁免,这是法官职业的重要保障,也是保证其独立审判的重要前提。” 司法改革60年 1949年 确定中央审判制度雏形 1952年 开展“司法改革运动” 1960年 审判机关精简,公检法合署办公 1967年 各地公安、检查和法院机关被砸烂 1979年 明确规定被告人可以委托律师辩护 1983年 确立审判委员会制度 1999年 “依法治国”写入宪法 2000年 最高人民检察院发布《检查改革三年实施意见》 2005年 最高院发布《人民法院第二个五年改革纲要》 2007年 死刑案件核准权统一收归最高人民法院 2013年 十八届三中全会提出确保依法独立行使审判权

爱华网

爱华网