这个曾经的“中国互联网之母”、企业界的女“知道分子”,经过多年读书“解毒”,突然意识到在中国当一个商人是一种“耻辱”—她和她的很多同行都成了商业的“人质”,于是开始剥离公司,退出商界。

2008年,张树新从联和运通投资顾问公司的业务中退出,和丈夫一起开车游历世界。她好像有双制图员的眼睛,以观察为乐,看到了这个世界的经络、肌理和纵横。

她的这种姿态使一些企业家朋友感到难堪:“那些企业家活动之类的,我现在一概不参加,我不知道说什么,我又不愿意说假话听假话,别人说假话好受我不好受啊!”

她少数保留的身份是阿拉善SEE生态协会执行理事、中国科技大学校友会主席,但她“知行合一”(王阳明语)的要求,也使人避之唯恐不及。比如出差的时候,她坚持不跟别人一起坐头等舱。她追问,“从官到学者到企业家,所谓的精英们能离开体制吗?体制给你提供了头等舱、大量别人看不见的消费,所以很多坐头等舱的人吃着鱼翅开着路虎和悍马去做环保……”

她的较真还体现在小沈阳现象上。春节后,张树新跟朋友去看东北二人转,着实崩溃。“俗没有关系,这真的不是俗,是丑、暴力……而且所有的精英以此为美。你突然明白当初为什么会跳忠字舞。当我们不允许其它声音,社会就会俗化和博傻。”

这种严肃的犬儒主义倾向在她的书房里引起过争议。有人骂她“不负责任”,有人说她“自私”,还有人竭力把她拉回商界。45岁的张树新脸色红润,精力旺盛,说起话来铿锵有力。这些指责被她一一反驳回去。

现在你见到她,一副由衷高兴的样子。“我就是高兴啊,因为我自由了!我从商业的牢狱中、别人给我划的框里终于出来了。”

但她也承认,“我还在割舍中。我其实就是在赎身!”

沙龙女主人

书房占据了别墅的整整一层楼。以女主人的个性,房间里如果没有那只亮闪闪的朱红色漆画橱柜,恐怕会若有所失。不过总体而言,这是一个相当朴素的书房。深色的木质书柜从地板一直到天花板,除了书以外,没有别的装饰物了—让人有种幻觉:这里从未有人造访,那些代表知识的幽灵四处嬉戏,一旦有人敲门,它们就“嗖”地一下回到书里面。

但这并不是自闭者的巢穴。恰恰相反,这里舒适、大方、阳光充足,往来无白丁,有很多熟悉的名字:田溯宁、任志强、王维嘉、刘苏里……田溯宁就住在同一个小区,有时候打个电话就上门了。任志强来借过几本书,也不知道后来看了没有。有一次,万圣书园的刘苏里在这儿喝酒到半夜三点,最后在客房睡着了。

张树新有沙龙女主人的那种派头—一种照顾人和影响人的天赋。要知道,除了书房,她还掌管着一个地下酒窖、一座家庭影院和做得一手好菜。最重要的是,她还有数不清的聊天话题和庞大的、无性别的阅读书单。

她的好奇心和求知欲就像个无底的黑洞。她什么书都看——哲学、小说、技术、诗歌、地图。她从小就被母亲说“本本主义”:要生孩子,就找妇女医学的书看。要做饭,就读菜谱。要旅游,就翻地图和地方志。觉得困惑了,就看哲学、宗教和心理学。觉得闷了,就看小说、诗歌和科普读物。不能说阅读决定了她的成败,但是这些书就像一根金线贯穿她的人生。说起钻研一本好书时的激动心情,她精神焕发。

“我觉得和我小学二年级看《西游记》是一样的,没有什么变化。简直高兴死了!那是跨越万里河山、精神超越肉体的享受。”

很多人都看书,但可能很少人像张树新那样把读书和生活联系得紧密。大学毕业后上班无聊,周围的人世俗平庸,“读书才有乐趣,我觉得是逃避,建立一个自己的精神小世界。”下海做企业,自学MBA管理,但当互联网梦想破灭,困惑很多问题,“这才发现我们生下来就被灌输了很多东西,思想被塑型了。我读书就是在解毒。我简直病入膏肓,每个细胞都被毒化,那我就要一点点解。”

对于她来说,“读书就是生活,生活就是读书。读书是我生活中不可或缺的一部分,是我获得生存技能、精神愉悦,建立价值观、人生观,自我旅行的导读。”

瞧她读的这些话题:从“五四”到今天,为什么启蒙变成救亡?80年代的暂时开放为什么戛然而止?然后全体人民(包括精英、官、商)都是两个字—“活着”。一个坐头等舱的猪和一个骑自行车的猪有差别吗?我们互相都认识那么多人,你会尊重他吗?有关怀、有担当、有大情怀的人今天有几个?……

40岁的时候,张树新突然有一天死活想不明白,“为了生意去见不喜欢的人,说一些自己不喜欢的话,你觉得自己很耻辱(我说的是价值观)。”

她开始想当初为什么要下海?因为钱太少,因为不自由。今天,你挣了钱最想干什么?我想要一个在海边的书房。我已经有了—张树新在大连有一个比北京大两倍的书房。我突然发现我的痛苦是在于没有时间坐在那里看书。

“那一刻,坐在家里读书的愿望超过一切!”

终于,张树新成了商界的“背德者”,走入人生的“窄门”(据说通往永生)。她成了企业家阶层的歧路人。“我们曾寄希望于官、学者,但发现他们比我们还在求活着,然后我们寄希望于企业家。其实企业家担当得了吗?他们只是解决了部分现代性问题。”

逐步割舍世俗牵扯,把公司交给合伙人,安排好未来时间(张树新仍是两家公司的董事局主席,每年要参与几个非营利组织),她过上了纯粹的读书生活。“不能兼济天下,我至少可以独善其身。这个世道充满了垃圾、谎言,但是我们如果能够心里和眼睛都很清明,不人云亦云,有判断力,那就够了。”

但显然,这位沙龙女主人的感召力比不上当年的斯坦因夫人或兰德夫人,中国的企业家也并不是“迷惘的一代”,也不需要一个“精神教母”。张树新承认,企业家们思想交流的程度不高,刚刚超越了管理技术、商业智慧,开始谈环保和民主了。“但是真正的基本问题很难交流的,每个人都把自己固化了,很多人不开放,还有很多人其实是很脆弱的。”

一个女商人的阅读索引

据说,张树新大连的书房和北京的收藏是完全不重复的,而且数量还更多。但我们看到的已经非常可观。这简直是个控制狂管理的仓库,井井有条,手指划过书架边的时候绝不会留下丁点灰尘的指纹。

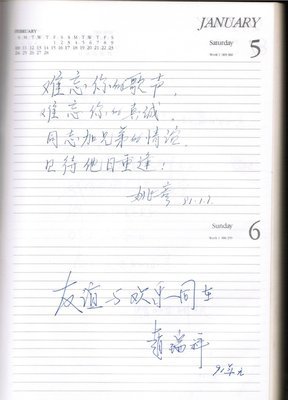

一类是永恒的私藏——经典小说和诗歌。有一列书架全是这类书,最新的有《剥洋葱》、《癌症楼》和《金色笔记》。她喜欢爱伦坡、奥威尔这种“有点怪”的小说。至于诗歌,则是少女时期的口味——席慕容。她从书架里抽出一本发黄的旧书,欧阳江河的诗集,上头用蓝黑钢笔写着“1987年10月27号”的字样。“这是我大学时候看的诗集。”她说,“这些书是你永远都会去看的,看着就当是休息。”

真古怪,还有一类书,她也当休闲读物看——《量子物理简史》、《药物简史》、《太阳、基因组和互联网》、《别闹了,费曼先生》……“这和我原来的爱好有关。我从小就喜欢读科普,有朋友说我其实更适合做个科学家。”对,别忘了,她是科大应用化学系出身。

在靠近阳台的地方,有一个空格特别大的书架,里头全是旅行发票、各地行驶地图。有一层都是关于西藏。“这种就完全是工具书。这本美国地图,在美国开了三万公里全靠它了。”后来离开的时候,我发现她家客厅的茶几上有一本硕大的《中国高速公路及城乡公路网2009》。这是她和丈夫的旅行指南。

除了从香港带回来的一些禁书,书房的主力还是哲学和历史。书桌上摊开来正在看的是《中国皇权制度研究》、《剑桥插图医学史》、《从黎明到衰落——五百年西方文化史》、《中国沉思:胡适读本》、《魏斐德讲述中国历史》、《大问题:简明哲学导论》、《极权主义的起源》、《论怀疑者》……“这些书读起来很辛苦,但是很有趣,它们是你的思考框架。”

很难相信,这位女商人系统性读过全球史、宗教史、哲学史以及东方史包括印度史,一直到制度史、思想史。当她早年意识到“中蛊”以后,想独立思考却很痛苦,因为连参照系都没有。“中国历史有很多迷雾,我们很多人从野史开始读,试图去寻找真相。”

八九年前萨义德对张树新影响很大,两三年前她读罗素,去年重新读胡适和鲁迅。“马克思·韦伯、以赛亚·柏林包括汉娜·阿伦特都是我系统思考框架的重要支撑。”

相比之下,书房里跟商业投资直接相关的书倒是非常少。它们被装在一个纸箱子里,藏在最角落的地方。最后,她指着一小层,那是一整套中国古代帝王传记,“这是我先生的书。这些书我偶尔也看看,然后告诉他其实都一样。”

过了一会,她丈夫回家了。看起来很眼熟,对,在瀛海威成立十周年的酒会上见过。他是联合运通总经理。他与她志趣迥异,不过在旅行这件事上珠联璧合——她爱看地图指路,他缺乏方向感。“求知本身是极端愉快的,我们去年美国旅行,明年准备去中东、欧洲。在路上的时候,你读的很多书就会活生生浮现出来,每天看到太阳升起你都会高兴的。”

她已不再为商业而痛苦。“这才显得你读书有用,否则你简直会被撕扯得一塌糊涂,就没有定力嘛!”她自称是旁观者、做公共思考,当她被别人指责自私时,她说,“为什么要做呢?我知道谁在说假话就行了,而且我第一眼就看见了。”

说起来好笑,一个人40多岁才完成启蒙,但现实就像电影《黑客帝国》一样,很多人会选择红色药片(虚幻)而不是蓝色药片(真实),张树新从中竭力挣脱出来。“现在是我最喜欢的状态,也许到50岁我就不喜欢了。”

回头看,6年前张树新还身处回购瀛海威的纠纷中。有一张照片:她一个人坐在会议室里,神情严肃。6年后,她仍然口若悬河,但是盘腿坐在阳光下,她咄咄逼人的语言射击更多出于对知识和思想的热爱。

访谈

“活着需要勇气,读书更需要勇气”不蒙昧、有独立人格和独立思想是我的基本要求

《中国企业家》:你的孤岛之书是哪一本?

张树新:《全球通史》,北大出版社第7修订版。我至少读过三遍。

《中国企业家》:你阅读过5遍以上的书有哪些?

张树新:一读再读的还是罗素。现在正在看的有《中国边疆通史》、《杨宪益传》、《张东荪和他的时代》,还有王力雄和胡适。

《中国企业家》:1995年互联网创业的时候你在读什么书?

张树新:互联网社会学研究,《蓝血十杰》。还看过一本苹果传记、微软和IBM战争的书。西门子传记给了我基本的管理概念。对我最大影响的应该是《第五项修炼》,它解释了《蓝血十杰》的故事——为什么一群智商120的人加在一起智商却变成60。

《中国企业家》:最深刻改变你人生的书是哪一本?

张树新:看了很多西方哲学史,最喜欢的还是罗素。罗素是一个对所有的过程超级理性,但终极目标认为不可知论的人。罗素说只要你肯努力,找对方法,你会相信天下凡事可以解释,人们不要被蒙昧。我觉得不蒙昧、有独立人格和独立思想首先是我的第一个要求,至少我知道谁在用什么样的方法整骗别人。再到一定程度,我希望能有自己的解释系统。

《中国企业家》:如果穿越时空,你会问罗素什么问题?

张树新:我会问罗素,如果他再活长一点结果会怎样。因为罗素怀疑一切,把所有过程都解释了,其实也蛮痛苦的。

《中国企业家》:你有什么阅读怪癖?

![书房装修 [书房人生] 张树新:在书房“赎身”](http://img.aihuau.com/images/a/0602020606/020606151774362512.jpeg)

张树新:看书不许划道、折页这种怪癖倒是没有。但我喜欢跨界,比如说宗教和心理学我是对照着读的。去年重看胡适和鲁迅,就发现原来梁启超和严复的很多问题并没能解决。前段日子巴以又打起来了,就把萨义德和奥兹的《爱与黑暗的故事》对着看。

《中国企业家》:一个人太清醒了是不是会很痛苦?

张树新:我经常讲一句话,1965年如果一个人死了,他没想到1966年国家会是那样;如果一个人在1976年10月之前死掉,他会以为我们永远都是那样。所以,先活长一点,活得健康,然后有一双清明的眼睛,把人生的真相看明白,然后接受它。活着需要勇气,读书就需要更大的勇气——很多人会找到庇护所,比如说信教,比如说忙于商业。读书不是逃避,而是直面生活。鲁迅那句话怎么说的,“敢于直面惨淡的人生!”真的是这样子的,读书最后就要读到这样的境界。

爱华网

爱华网