经济学 保险 保险经济学

保险经济学(Economics of Insurance) 保险经济学概述 无论是从1384年世界上出现的最早的保险合同一一比萨保单开始算起,还是从英国牙医尼古拉斯·巴蓬(火灾保险的创始人,被誉为“现代保险之父”。)1680年成立凤凰保险所算起,保险业在西方的发展都已经有了数百年的历史,但保险经济学的建立与发展却只是近半个世纪以来的事情。保险经济学作为一门较为年轻的学科,关于其理论体系构建,目前可谓是见仁见智,尚不统一。数百年来,有关保险方面的理论和知识基本上是一种行业知识体系,很少有人利用经济理论来阐述和分析保险问题。更谈不上系统分析。形成这种局面的根本原因在于传统经济理论一般是建立在信息完全基础上进行的研究和分析,而保险(市场)问题的研究绝大多数是建立在不完全信息或不对称信息的基础上的研究。可以说,保险经济学的建立就是依赖于不确定性条件下的经济分析工具的发展和延伸,这从卡尔·博尔奇开设《保险经济学》而借用“不确定性经济学”的名称可窥一斑。 保险经济学是用一般经济理论来研究有关保险领域问题的一门学科。作为一门独立的学科,保险经济学在国外已经得到较大的发展,它所探讨的问题和分析方法在主流经济学和金融经济理论中也占有很重要的位置。然而在我国,该学科的研究还很不充分,很少有人使用规范的经济学研究范式对我国的保险业进行深入而细致的分析。这里将按照保险经济学历史发展的逻辑顺序,对该学科发展过程中的几个重要方面做了简要评述,在此基础上分析了保险经济学在结合我国的实际情况时应注意的几个方面,以期引起这方面更深入的讨论。 保险经济学是经济学的一个分支,运用经济原理来分析、研究关于保险领域问题的一门学科。因此微观保险经济学研究的就是个人、保险人、保险中间人、保险监管人怎么样在市场当中做出选择,在资源有限的情况下达到效用的最优。宏观保险经济学则主要研究保险在整个国民经济的作用及影响。保险经济学的创立依赖不确定条件下经济分析工具的发展。随着博弈论和信息经济学研究方法的引用,以及计算机技术的发展,保险经济学的研究取得了重大进步。 西方保险经济学理论的产生与发展 1.保险经济学的产生 正如上面所述,保险经济学的建立有赖于不确定情况下的经济分析工具的发展。1921年,奈特(Frank H.Knight)出版了“经济学历史上伟大的里程碑式著作”——《风险、不确定性和利润》(Risk,Uncertainty and Profit)一书,致力于解释完全竞争并不必然消除利润的原因,核心之点是有别于风险的“不确定性”概念。按照Knight的解释,风险指可以确定其结果的概率的情况,能通过保险来转移;而不确定性则指其客观概率完全不可知的情况。给出了基于风险和不确定性条件下的经济学分析框架,具有保险经济学的启蒙之功。当然,也有学者认为,保险经济学被正式介绍始于1947年Von Neumann和Morgenstern所建立的期望效用模型。Von Neumann和Morgenstern之后,弗里德曼和萨维奇(Friedman & Savage,1948)探讨了风险态度,Arrow(1953)和Debrew(1953;1959)完成了不确定条件下的一般均衡分析,在1960年代之前,经济学文献很大程度上缺乏对保险市场属性或这些市场上个人代理人经济行为属性的分析(Georges Dionne&Scott E.Harring.ton,1990)。进入20世纪60年代,肯尼斯·阿罗和卡尔·博尔奇被认为是保险经济学的先驱者。Prrat(1964)深入研究了小范围和大范围的风险回避(Risk Aversion)问题。阿罗(Arow,1963)进一步分析了风险转移受到限制的三个原因:道德风险、逆选择和交易成本,认为道德风险是共同保险条款产生的主要原因。博尔奇(1960,1961)提出了——博尔奇定理——风险混同安排下帕累托最优的充要条件,同时证明了在一般分析框架下,风险厌恶是如何影响风险混同安排参与者的最优保险金额的,他认为,在风险回避者中,只有社会风险是最重要的,而个体风险则无关紧要,因为个体风险可以通过再保险予以分散掉。但是社会风险,即影响整个经济运行的风险,是不能被分散掉的。博尔奇阐述了以风险聚集为特征的保险机制比其他金融手段更能进行风险分摊,对保险机构和其他金融机构的区别作出了深入地分析。他还对保险的期望效用理论的应用做出了贡献,其研究方法为精算学和保险经济学提供了联系的纽带,并最终整理成文——《保险经济学》,为现代意义上的保险经济学的体系构建奠定了基础。在诸如此类的正式介绍经济分析中风险和不确定性的著作中,保险有时被看做或有商品(contingent good),有时被当做与赌博相关的概念进行讨论。1968年,Jan Mossin提出了著名的“Mossin悖论”,成为最早研究保险需求的主流经济学家,提出了两个非常有名的观点:第一,当保费(premium)是在保单精算价值(纯保费)的基础上加上一个正比例的附加费用而形成时,对于风险厌恶的个体来说,最优的选择是购买部分保险(即我们通常所讲的“不足额保险”);第二,如果该个体具有递减的绝对风险规避(文中所用“风险厌恶”、“风险回避”、“风险规避”等词,皆为“Risk Aversion”在上下文中的意译,)系数,那么保险就是一种“劣质品”。这一结论是建立在两个暗含的假设基础上的,即个体只面对一种风险,并且处于风险中的风险标的数量是固定的(与财富或收入无关)。然而,Mossin的结论与现实显然不符:对经济生活的实际观察表明,个人在投保时并不总是购买(Purchase)不足额保险,而保险也不是一种“劣质品”。其实,Markowitz(1959)早已认识到,对金融资产的需求是针对一组证券组合,故而,应考虑各种资产的随机收益率之间的不完全相关性(in—complete interdependence)。但,正因为“Mossin悖论”的提出,使得保险经济学的研究一步步走向深入。1973年,国际保险经济学研究会成立,标志着保险经济学研究体系的确立,对拓展保险业与经济界人士的联系,推动保险经济学的发展起到了很大的促进作用,并使得保险经济学成为保险学理论的坚厚基石。 2.保险经济学的发展 20世纪60年代早期,阿罗(从这种意义上讲,阿罗是保险经济学发展的先驱,更一般意义上讲,他是不确定性经济学、信息经济学和沟通经济学的发展先驱。)和博尔奇发表了几篇影响甚巨的文章(Kenneth J.Arow,1953,1963,1965,1971;Karl Borch,1960,1961,1962),可窥保险活动现代经济分析之发端,为保险经济学的起源做出了铺垫,保险经济学的发展也得到了重大进步。1970年代之后,保险经济学获得了迅速的发展。博弈论、信息经济学等研究方法的引入,精算技术和计算机技术的发展为保险经济学的研究提供了强劲的动力。其研究对象主要集中于以下几个方面:风险和效用、保险需求、保险和资源配置、道德风险和逆选择、保险定价、保险监管。 在风险和效用研究方面,阿罗(Kenneth J.Arrow,1965)和普拉特(John W.Prrat,1964)用Arow—Prrat测度既测量个人规避风险的偏好强度,也测量该强度作为财富的函数时的离差(variation),并用来分析绝对风险厌恶来进行保险决策(Insurance Decisions)。对于风险测度,罗斯柴尔德和斯蒂格利茨(Michael Roth.schild & Joseph E.Stiglitz,1970)对最优保险行为作出了分析。梅耶(Meyer)和奥米斯顿(Orminston)(1989)提出了风险增量的另一个定义:“围绕着一个常数均值的密度展开”。他们认为,该方法的特征是与“随机变量的确定性变换”有关,这个方法还代表了均值保留展开型的一个特殊类型。它被运用到许多经济决策问题中去,比如不确定条件下最优产出决策(Sandmo,1971;Leland,1972)、不确定条件下的最优储蓄(Sandno,1970)、最优证券组合选择(Meyer& Orminston,1989),以及最优保险决策(Alarie,Dionne and Eeck.houd,1990)。 在保险需求研究方面,莫森(Jan Mossin,1968)和史密斯(Smith,1968)提出了风险厌恶决策者保险需求的一个简单模型。普拉特(1964)证明,效用函数为V 的风险厌恶倾向更高的人。莫森提出的另一个成果是,在被保险人为递减的绝对风险厌恶者时,保险是劣质品。在此假设下,保险费附加因子λ上升,会对保险需求产生两个相反的效果:负的替代效应和正的收入效应。霍伊和罗布森(1981)根据一组稳定的相对风险厌恶函数,提出了保险是一种吉芬商品的理论条件。布里斯、迪翁、和艾克杜(1989)更进一步地发展了霍伊和罗布森(1981)的分析,给出了保险不是吉芬商品的充要条件。此充要条件限制了绝对风险厌恶的变化范围,使得收入效应总是小于替代效应。 至于保险和资源配置的研究。阿拉斯(Allms,1953)和阿罗(Arrow,1953)在1952年巴黎的一个与论文同主题的学术会议上提出了不确定性状态下资源配置(Resource Allocation)的一般均衡(Equilibrium)模型。一年后,德布鲁(Debreu,1953)发展了阿罗(1953)对不确定性资源配置的一般框架。在这个框架下,实物商品被重新定为状态函数,消费计划规定了每种商品在各种状态下的消费数量。消费计划的偏好反映了关于外部状态和对风险的态度的趣味、风险态度(Risk Attitude)。保险市场可以看做或有商品市场(contingent good market)。博尔奇(Borch,1962)提出了第一个最优保险合约的正式模型,有两个主要贡献:一是为帕累托最优风险交易提供了条件;二是论证了怎样用保险人风险厌恶(Risk Aversion)来解释部分保险。阿罗(Arrow,1963)使用了相同的论断,提出了一些最优保险合约共同保险的一些因素。还进一步论证了,若风险中性的保险人所提供的保单保费与期望赔偿加上附加保费相等,则最优保险合约会提供免赔额之上的足额损失保险。这些部分保险的形式限制了代理人之间风险转移的可能性(Arow,1965)。雷维吾(Raviv,1979)发展了这些理论,并提出帕累托最优保险合约同时涉及免赔额和超过免赔额的损失补偿(Arrow,1974;Gerber,1978;Buhlmann & Jewell,1979;Gollier.1987a;Marshall,1990)。凯尔斯德姆和洛斯(Kihlstrom & Roth,1982)研究了在存在保额和费率议价的非竞争环境下协议保险合约的性质,并提出,风险中性的保险人在与一个风险厌恶倾向更高的被保险人议价时,会获取更高的期望收入(expected income),竞争性均衡配置不会受到被保险人风险厌恶倾向的影响。他们的许多结论由Edgeworth Box表示。 关于道德风险和逆选择。道德风险的概念是由阿罗(1963),德雷茨(1961),波利(1968)在相关经济学的文献介绍的。道德风险会影响有关政府对外部性反映的标准分析。沙维尔(1982)证明在严格责任制和受害方和致害方都厌恶风险的条件下,在信息完备时,第一方保险和责任保险在单一事故模型中都会给双方带来有效的风险配置。沙维尔(1986)还证明,在严格责任制下,若保险人不能观察到被保险人是否谨慎行事,被保险人会购买部分保险,谨慎行事的也不是最优的。在这些条件下使责任保险成为强制性保险无需求助于有效激励。 关于保险定价的经济学和金融方面的研究分析重要集中在两个议题上:一是在当代金融理论观点下长期均衡价格的确定;二是不能用期望成本变动解释的保险价格和保额可得性的暂时性波动的存在及其可能原因。两个领域都有重要的政策意义。比格和柯汗(1978)使用了资产定价模型揭示风险一收益关系均衡,提出在不开征所得税的前提下,均衡的保险承保边际利润是无风险利率和承保的系统风险的估测值。费利(1979)发展了类似模型并且指出,如果考虑所得税,那么均衡的保费还会随着税率和使用于支持保单销售的所投资的金融资产数额的增加而提高。麦尔斯和科恩(1986)对费利等人特意将CAPM应用到多期间现金流合约的做法提出批评。他们指出,折扣的现金流模型会使保险公司所有者在保单销售和作为投资公司运营之间不做区分。影响保费均衡的主要变量还包括投资收益率、资本投资数额和要求的所有者承受风险的补偿。 关于保险监管的研究主要侧重于偿付能力的监管、费率监管上。穆奇和斯母伍德(1980)估计了最低资本要求和其他形式的对销售保险的保险人数目和破产保险人数目的偿付能力的监管形式。哈林顿(1987)使用回归分析和极大似然估计法对跨州的监管效果变动做出了证明。 随着研究的深入和实务的沉淀,戴康(S.R.Diacon,1985)出版了《保险经济学》一书,他以私有制为基础的资本主义经济和保险业为对象,对资本主义的经济结构、经济模式进行具体地阐述,如市场经济、垄断和竞争、供给与需求间的关系等。同时,根据资本主义的经济学引伸到保险企业的经济行为。可以说主要是借用了一般的西方经济理论分析了个体保险需求和保险市场的竞争等几个基本问题,较为系统、全面地分析了保险经济相关的一些问题。但该书毕竟是一本应试教材,很难对其中的问题进行更为深入地探讨和研究,且随着西方经济学理论的纵深发展,有些研究方法和分析工具不免有些陈旧,亟待改进。 我国保险经济学学科的产生与发展 在国内保险理论研究的历史沿革中,很少有人专门研究保险经济学。上个世纪90年代以来,国内虽然有以保险经济学(或经济学的某个专题,如保险需求等)命题的著作和文章,由于多数作者是保险部门的实际工作者,多从其实际工作经验出发,使得这类保险经济学(研究)的内容大多是关于保险的理论与实务的解释,很少有人从理论上对这些问题进行更为深入系统的阐述,这就很难界定在经济学的理论框架内,谈不上科学意义上的保险经济学。即便是学界的研究,也存在诸多问题。譬如,许多著作者尽管经济理论功底较为扎实,但往往是保险理论基础薄弱,大多仅仅从“局外”的观点对保险经济问题进行审视,未能深入保险的实质问题,显得这些研究对保险实际问题的立论不足,难以系统利用经济学的一般理论来阐释保险实务的诸多问题。这种研究处于对保险经济研究的初始阶段,尚未形成比较完整、系统的保险经济理论体系,更谈不上形成了完备的保险经济学学科体系。作为一门完整系统的保险经济学,仍需学界和业界的共同努力来创建。下面我们即对国内学者对保险经济学的研究文献作.一个简要回顾,以便对我们提及的问题能有较为深刻的认识。 汤鹰(1991)《保险经济学》一书从保险经济学的研究对象、保险的性质和特征、职能和作用、保险基金及其运动、保险的组织形式、再保险、保险的经营原则和经营决策、保险的需求和供给、保险的运行机制等诸方面对保险的经济形态和职能进行了论述。从这个框架来看,依然没有脱离保险学理论研究的内容,与我们开设的《保险学(原理)》课程并无实质区别,仅仅是添加了对“保险的需求和供给”的简要分析。在一学者对此书的序言中提及倒也中肯,保险经济学是一门边缘科学,保险经济理论需在保险实践中不断完善和发展(陈凤玺,1991)。此书在诸多问题上更需探讨和改进。陈兴堤等(1992)在《保险经济分析》一书中述及保险经济分析的基本原理时,仅就其意义、内容、种类、组织和步骤做了简要的定性说明,且“内容”也仅仅是从保险业务活动、财务成果、保险资金运用等三个方面的陈述,并无进一步的定量研究。 魏迎宁、杨家发(1994)《保险企业经济活动分折》一书,仅仅在“市场分析”一章中分析了保险市场需求的一般特征和影响保险需求的因素,其他各章节则完全从实务方面阐述了保险企业经济活动分析的实用方法技术。 杜金琦、李曦辉(1995)《保险经济新论》一书,对保险的经济环境、经营管理、保险市场和保险的运作规则以及保险经济的发展趋势一系列问题进行了阐述。 任若恩等(2000.02)从现代经济理论出发,系统地阐述了保险经济学的基本概念与原理。主要包括:保险经济学的一般问题,保险和效用理论,保险和竞争均衡,人寿保险,商业保险,家庭保险,不可保风险,风险理论和政府监督问题等内容。系统地运用定性和定量相结合的方法,探讨了在现代金融市场环境中保险行业所面临的各种经济问题。 刘茂山教授(2000.07)《保险经济学》(修订本)保持以保险商品为理论基础,以保险经济关系为导线,以保险经济原理、保险经济市场、保险经济运行、保险经济效益和保险经济管理为框架的总体结构。书中对各种保险经济关系的分析较为深入,亦较为系统。但该书主要是借助政治经济学的理论框架来进行分析,尽管借助必要的政治经济学分析工具是很有必要的,而且也有必要提倡马克思主义经济学分析工具的广泛使用。但这与西方传统意义上的保险经济学的体系框架相去甚远,而且这种分析工具在保险这种“舶来品”的应用方面是否本身就应该更多借助西方经济理论值得关注。西方经济理论的发展无疑为我们目前的研究方法和范式的改进注人了新的活力,有必要借鉴和提倡,理论是相通的,况且我们早已步入“保险是商品”的时代——市场经济,西方保险经济学理论研究似乎有更多可资借鉴之处。 张庆洪(2004)认为,保险经济学的确涉及广泛的知识,作为经济学的一个分支,一般经济学的知识是阅读本书必备的基础;常用的经济分析工具,如微积分、概率论等也是保险经济学需要的分析工具。此外,近年来在经济学中作为分析工具的期望效用理论、博弈论也是阅读本书需要了解(最好是掌握)的知识;部分内容还用到了最优控制理论。 以上主要是关于保险经济学的论著和教材的情况,我们对现存的其他文献进行一个简要回顾,研究亦并不多见,我们在此仅举出具有代表性的一些文章。譬如,对保险需求研究较早的有“保险业发展研究”课题组(1990)、楚军红(1998)、黄寿山和李开斌(1999)、卓志(2001)、闫建军和王治超(2002)等,他们从某一个或几个方面进行了较为深入的研究。吴九红和郑垂勇(2004)运用信息经济学和博弈论对我国的监管进行了评价。孙祁祥、郑伟(2004)通过经济学的角度分析了保险监管的演进。魏华林、蔡秋杰(2005)论证了,保险费率监管的“公众利益理论”与费率监管实践是相吻合的,费率监管目的在于通过保险监管来纠正恶性价格竞争这一市场失灵现象。 随着我国经济体制改革的不断深入,保险事业的蓬勃发展,对保险经济理论的研究必然会步步深入。相信通过学界和业界的共同努力,必将有利于深入探讨并开发建立适合我国国情,具有社会主义特色的保险经济理论,创立有中国特色、中国气派、中国风格的保险经济学学科体系。 [编辑]保险经济学体系与内容构建 (一)西方保险经济学体系与内容 从上述西方保险经济学的理论分析体系可以看出,作为一个全面系统的保险经济学体系,无论其篇章结构如何安排,基本内容通常都包括以下几个方面:风险和效用、保险需求、保险和资源配置、道德风险和逆选择、保险定价、保险监管。保险经济学的体系已基本成形,但仍需完善。在上面的综述中我们已经有了较为详细的论述,在此不再赘述。 (二)保险经济学体系构建的理论基础 1.一般经济理论 约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E.Stiglitz)认为,经济学是研究社会中的个人、厂商、政府和其他组织如何进行选择及这些选择如何决定社会资源利用方式的科学。资源的稀缺性和人类欲望的无限性使得经济学用以分析稀缺资源如何被配置以满足人们的各种欲望。保险经济学从本质上讲,是经济学的一个分支,是用一般经济理论研究有关保险领域问题的一门学科,研究的是保险市场上的各个参与主体如何根据自己的资源禀赋做出选择。保险以确定性的费用代替不确定的损失,通过分散风险、补偿经济损失和减少忧虑来增加效用。保险在实务中的运用归根结底无不是利用经济理论的基本分析工具进行。 2.期望效用函数理论 1947年现代效用理论的创始人冯·诺伊曼(Von Neumann)和摩根斯坦(Morgenstern)提出了期望效用函数理论。博尔奇(Borch)在其《保险经济学》这本经典教材中专门用一章分析了保险与效用理论,从保险风险的顺序、再保险的发展、再保险市场、再保险理论的一些要素、再保险的安全附加费、再保险市场上的均衡、风险理论、效用概念在保险理论中的应用、最优保险安排,以及保险中的目标和最优决策等各个层面对保险与效用理论进行较为系统、全面的表述,并将效用理论作为以后各章节的立论基础。故而,有很多学者认为,保险经济学应该始于1947年Von Neumann和 Morgenstern所建立的期望效用模型,这无疑为效用理论成为保险经济学的理论基础之一提供了佐证。 3.信息经济学和博弈论 道德风险和逆向选择问题成为保险与经济学紧密结合的纽带。正如前文所指出的,保险经济学的创立依赖于不确定条件下经济分析工具的发展,而借助于保险中的实际案例解决了许多一般经济理论所不能解决的问题。在过去很长一段时间内,有关保险方面的理论和知识基本上是一种行业知识体系,很少有人利用经济理论来阐述和分析保险问题的根本原因就在于传统经济理论一般是建立在信息完全基础上进行的研究和分析,而保险(市场)问题的研究绝大多数是建立在不完全信息或不对称信息的基础上的研究。可以说,保险经济学的建立就是依赖于不确定性条件下的经济分析工具的发展和延伸,而信息经济学和博弈论即是这种分析工具的理论体系。随着博弈论和信息经济学研究方法的引用,以及计算机技术的发展,保险经济学的研究取得了重大进步,使得信息经济学和博弈论成为保险经济学近期得到迅速发展的理论基础之 4.心理学、伦理学、社会学理论 在西方,行为经济学家们把心理学纳入对证券投资者的行为分析。在这一方面,最早进行研究的应该是以色列行为经济学家Amos Trersky和美国的行为经济学家Kthnemam,他们在上个世纪70年代通过观察和实验对比发现,大多数投资者并非是理性投资者,而是非理性投资者,行为也不总是回避风险(Risk Aversion),其行为的期望值是多种多样的。在此基础上,他们提出了投资行为的“期望理论”。行为金融学已成为一个引人注目的学派,其代表人物主要是芝加哥大学的Thaler和耶鲁大学的Shiller。而保险市场存在严重的信息不对称现象,道德风险和逆向选择成为制约保险业健康发展的“瓶颈”。保险欺诈的风行更使得保险作为社会“稳定器”和经济“助推器”的效用大打折扣。借助行为经济(金融)学理论,结合其理论基础的心理学、伦理学、社会学理论对保险经济现象中的若干问题进行探讨和分析,将会无疑为保险经济学的拓展和延伸提供理论支撑。 5.法学 近年来,国内外学术界重视法与金融活动的研究。这种研究大体说来有两个方向:结合法律制度去研究金融活动;从金融活动的视角去研究法律问题。金融与法在这两个方面的交叉融合反映了,金融活动本身是权利与义务的确定和交换,把社会成员的金融活动置于履行社会契约的境域中。而作为金融活动核心内容之一的保险活动更是与法息息相关,可以说,保险的产生就是伴随着保险相关法律、法规不断完善的过程。保险学科本身就是一个实务性很强的学科,具有法律性。《保险法》、《民法》、《合同法》、《公司法》等法律、法规如影随形,成为各国保险法的相关法律,制约着保险经济活动。保险监管本身就是一个法制逐渐完备的制度构建;保险诚信方面的经济分析问题更是离不开法学的理论支撑;保险欺诈活动更是亟待法律、法规去规制。诸多方面保险活动的经济学、法学分析完全可以借鉴自上个世纪70年代以来风靡全球的“法与经济学”(Law And Economics)的分析框架进行系统研究。故而,保险本身的实践性和法律性使得法学成为保险经济学的理论基础之一。 (三)我国保险经济学体系与内容的构建 综合国内外研究文献,我们认为,保险经济学的研究对象主要集中于以下几个方面:保险在国民经济中的作用、风险和效用、保险需求和供给、保险的资源配置问题、道德风险和逆选择、保险定价、保险监管。 1.保险在国民经济中的作用 关于这些方面的论述,主要是借助宏观经济学的有关理论,使得保险业的发展能够更好地服务于社会、服务于整体的国民经济良性发展。充分发挥保险业作为社会“稳定器”和经济“助推器”的积极作用。尤其是在我国建设社会主义新农村的关键时期,使我国保险业更好的服务于“三农”,发展农业保险、县域保险、新型农村合作医疗保险等。保险经济学的研究范畴离不开宏观经济理论的支撑,需要进一步研究保险与宏观经济的关系和作用。 2.风险和效用 Von Neumann和Morgenstem提出的期望效用函数理论构成了保险经济学最为重要的理论基础之一。对此,其应成为保险经济学体系与内容构建不可或缺的组成部分。可以参考Borch在其《保险经济学》这本经典教材中对保险与效用理论的分析,对保险与效用理论进行更为系统、全面的表述,并将效用理论作为以后各章节的立论基础。 3.保险需求和供给理论 保险需求(供给)的界定,结合传统经济学理论中关于需求(供给)的相关论述,进行以模型构建为基础的实证研究,对影响保险需求的因素分析,探索保险需求(供给)的一般规律。保险需求和供给的主体(投保人、保险公司、政府)的行为进行分析,利用行为经济学、信息经济学等相关学科进行互动博弈分析、研究,展开横向研究,并向纵深研究发展,加强保险经济学的理论深度和厚度。 4.保险的资源配置 孙蓉教授(2005)指出,商业保险的生存与发展问题归根结底就是商业保险的资源配置问题。保险业也存在着资源的稀缺性问题,要在激烈的国际竞争中求生存,并持续、健康地发展,就必须合理、高效地配置商业保险资源。由于资源的稀缺性和人类需求的无限性,资源需要进行有效的配置,经济学的研究始终也没有脱离资源配置这一主题,不同只是思路研究及方法不同、观点各异,导致分析视角、研究路径的差异。借助资源配置的经济思想及理论,对保险的资源配置加以系统研究无疑成为保险经济学的核心内容之一,这一点在国内外文献中已经得到了很好的体现。 5.道德风险和逆向选择 “道德风险”(Moral Hazard)和“逆向选择”(Adverse Select)这两个经济学中的常用术语,最初均是来自对保险市场的研究,其根源在于保险市场属于典型的信息不对称市场。在保险市场上,道德风险来自保险公司不能观察到投保人在投保后的防范措施,从而投保人的防范措施偏离没有保险或没有事后信息不对称时的防范措施;逆向选择来自保险公司事前不知道投保人的风险程度,从而保险水平不能达到对称信息情况下的最优水平。在理论上,存在道德风险时的最优保险合同的分析属于委托一代理理论,而存在逆向选择的最优保险合同分析则属于另外的一个理论体系——逆向选择理论。可以说,道德风险和逆向选择的实际案例和理论体系构成了博弈论和信息经济学的理论基础之一。作为以保险经济现象为研究对象的保险经济学更应该将道德风险和逆向选择作为其研究的重要内容和对象。 6.保险定价 保险市场的各方利益主体的博弈归根结底在于保险费率的高低,也就是通常所说的保险价格问题。保险定价成为保险经济学不可回避的关键内容,它决定了保险市场能否持续、稳定发展,决定了保险人能否持续经营,投保人(被保险人)是否愿意购买保险作为自己或其他相关利益主体的一种保障。国内外保险精算事业的蓬勃发展无疑促成了保险定价理论体系的形成,保险定价成为保险经济学与保险实务紧密结合的纽带,成为保险经济学研究的内容体系之一。 7.保险监管 作为社会“稳定器”和经济“助推器”的保险业,在社会与经济的发展中正发挥着越来越重要的作用。我国保险业在快速发展的同时,也存在着许多不容忽视的问题:保险市场秩序比较混乱,竞争行为不规范,保险中介组织发展滞后;市场法制化、规范化建设亟待加强;保险公司法人治理结构有待完善,产品结构不尽合理;保险监管还不适应保险业发展的要求。自保险监管产生以来,对于为什么有保险监管,以及保险监管的目的等等,国内外许多学者做过理论解释。其中,至为重要的理论就是保险监管的经济理论,主要从经济的角度研究保险监管为什么存在,将保险监管看成一种经济资源,是完善保险市场和促进保险业发展的一种手段。这种理论又可分为公众利益论和公众选择论。国内外的很多文献都对保险监管与经济理论研究联系起来,进行较为系统和深入的研究。譬如,关于保险费率监管、保险公司准备金水平和准备金监管、偿付能力监管的实证研究等。这些无疑体现了保险监管与经济的关系,使得保险监管成为保险经济学的理论体系之 总结 保险经济学的研究是和一国的保险发展状况密切相关的。我们应该掌握国际上先进的研究工具、研究方法,并结合我国保险业的实际情况对我国的保险经济学进行研究。综上所述,可以看到,目前我国保险经济学的研究依然比较滞后,缺乏必要的理论基础的支撑。国外保险经济学文献可谓汗牛充栋,然而,许多重要文献并不为国内大多数保险学者所熟知。我们只需对比一下国内外的保险类刊物,就可以发现,国内保险经济学的研究基本上还停留在描述性的分析和数据罗列以及简单的经济计量模型的应用上,大多是“实务研究有余,理论建树不足”,与国际保险学术研究差距仍十分巨大(王国军,2005)。欲使国内保险学的研究真正深入下去,必定首先从保险经济学这个基本分析工具人手,构建适合国内研究水平和形势的保险经济学学科体系。当然,以上笔者所述实为一家之言,希望能求教于大方之家。保险经济学体系构建仍需探索和升华,许多方面的研究有待完善和提高,这需要学界、业界同仁的共同努力。我们拭目以待。 相关书籍 [美]G·迪翁、S·E·哈林顿编《保险经济学》 [英]S.R.戴康著《保险经济学》 [挪威]卡尔·H.博尔奇《保险经济学》 [美]侯百纳(Huebner,S.S.)著《人寿保险经济学》 孙祁祥、孙立明“保险经济学研究述评” 卡尔·博尔奇著《保险经济学》 张庆洪编著《保险经济学导论》 魏迎宁、杨家发《保险企业经济活动分折》 陈兴堤、江文清、刘昌贵《保险经济分折》 杜金琦、李曦辉《保险经济新论》 余修斌、周弋、马杰编著《保险经济学》 汤鹰《保险经济学》 卓志《人寿保险的经济分析引论》 陈兴堤、江文清、刘吕贵著《保险经济分析》 刘茂山编著《保险经济学(修订本)》 任若恩等编著《保险经济学》 孙蓉《商业保险资源配置论——机制设计与政策分析》 裴光《中国保险业监管研究》 张先治“财务分析学科地位及体系构建” 杨淑娥、王爱芳“论财务理论研究的逻辑起点及体系构建” 曾康霖“试论当代金融学科发展及与其他学科的交叉融合” 孙祁祥,郑伟《保险监管思路演进的经济学思考》

更多阅读

新手如何购买车辆保险 购车保险费用计算

许多车主由于没有经验或是出于对车辆的爱惜,把能买的险种都买了。殊不知,这样做车主很容易投保一些几乎用不上的险种,花下的钱没用在刀刃上。 另有部分车主认为许多保险没有用处,除了国家强制规定购买的“交强险”外,什么保险也不买

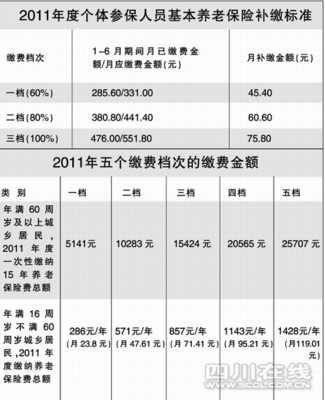

农村养老保险新政策 养老保险买哪个好

农村养老保险新政策——简介 农村养老保险是社会保险的一个重要组成部分,是非城镇人员支付一定的劳动所得,在丧失劳动能力时从国家和社会取得帮助,享受养老金的一种社会保险制度。现阶段农村社会养老保险的形成是多年的社会经济、文

工伤保险待遇包括哪些 老工伤待遇的最新政策

工伤保险待遇包括哪些1、工伤医疗待遇国际劳工公约规定工伤医疗费用,包括矫形设备供应和维修费用。不应由工人分担,医疗期也不应限制。实行社会保险的国家工伤医疗都是免费的;实行雇主责任制的国家和一些发展中国家难以达到这个标

农民怎样买养老保险 农村养老保险新政策

农民怎样买养老保险——简介养老保险分两种:商业养老保险和社会养老保险。商业养老保险是以获得养老金为主要目的的长期人生险,是社会养老保险的补充。一般是商业养老保险的被保险人,在交纳了一定的保险费以后,就可以从一定的年龄开始

2014养老保险最新政策规定 养老保险最新政策文件

2014养老保险最新政策规定——简介 2014最新的养老保险规定,养老保险缴纳,养老金的领取,退休年龄的规定。2014养老保险最新政策规定——方法/步骤2014养老保险最新政策规定 1、 15年限为最低基本养老金,缴纳年限越长则发放的越多

爱华网

爱华网