这么说吧,二十多年后,王辉耀竟然真的成为了当年他最想要成为的那种人:同时拥有知识和财富,并且在五十岁的年纪,仍然保持对它们的热情——无论是在欧美同学会商会2005委员会组织海归派们探讨“中国未来30年向何处去”,还是写新书《人才战争》,或者成立新的民间智库向国家建言献策。

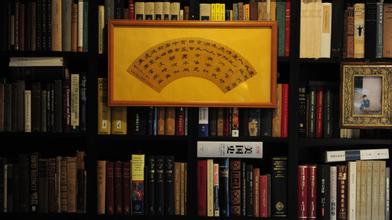

他的书房正是这种沟通中西、连接官学商的生活的象征。

这是靠近北京三里屯使馆区的一处五百平方米的公寓。主人说,其中超过两百平方米的地方都被用来放书了。一进门的走廊里,有一半的地方被改作了仓库,放着一些刚买回来还没来得及拆封的书。再往里走,客厅的书架和茶几上满满堆的都是各种报纸和杂志,有《参考消息》,也有《时代》。主人埋怨说,自己刚从美国出差回来,保姆忘了收拾,有点儿乱。

右边的房间和客厅差不多大小,原先是个活动室,正中央安放着一张乒乓球桌——这是主人早年生活的纪念。五年前,他整理房间,围着活动室的四面墙壁又加了一圈书架,里面三分之一都是和中美关系有关的书,“有点像是中美交流博物馆。”他开玩笑说。

从客厅往左拐,是一个带壁炉的会客室。这就是王辉耀理想中的书房——可以在冬天的夜晚接待朋友们,一起围着壁炉看书、聊天、喝啤酒。他的确在这里办过不少派对,欧美同学会商会的很多成员比如田溯宁、王波明、徐小平、汤敏等都坐在这圈沙发上喝过酒,沙发背后的书架上有很多英文书——这也是王辉耀的藏品。偶尔,他们还会在这里开秘密读书会,讨论一下世界到底是不是平的。

还有另外一些收藏,放在最里面的工作室里。这里有创刊号的《读书》杂志,有可能是国内最为齐全的中国留学史书籍,作为对昔日岁月的纪念,还有王辉耀大学时代搜集的小说、诗歌和哲学小册子。不过,他最愿意被人看到的当然是书桌上那本《我父亲的梦想——奥巴马自传》——这是王辉耀翻译的作品,也是他的诸多出版物之一。他拿起一份英文的A4手稿,说:“我的《当代中国海归》也要出英文版了。”

总之,即使算不上书痴,王辉耀似乎也是什么书都看。每到一个城市,他必去的不是风景名胜,而是当地的书店和大学图书馆。他每天上网站看新闻,也每天固定收看CNN、CNBC、凤凰卫视和中央二套的新闻。

“我算不上有资讯焦虑,但肯定对它有严重的依赖。除了看书看杂志上网看电视,以前我做商会协会,经常搞聚会。现在做智库,也经常组织专家研讨会。我的经历就是这样——别人考研的时候,我去了部委。别人觉得部委好,我又出了国。别人都出国了,我去了跨国公司。包括后来回国创业、做商会、做智库和全球化研究中心,我都比别人早半拍,捕捉东西都比别人要快——这和我阅读量大有很大关系。”

其实,王辉耀的前半生,他自己用这三两句话已经说得很清楚了。7月初,他代表中国与全球化研究中心参加了在北京举行的全球智库峰会——这是他继官员、从商、组织海归派社团及学术研究之后第四样最新的事业。他如此忙碌,真叫人担心这一屋子的书是不是“眼大肚皮小”的牺牲品。他自己也承认,如今读书效率最高的时刻是长途飞行的时候,“因为哪儿也去不了,手机也打不进来。”

回想起来,这种飞行阅读和当年十六岁“偷书”被抓一样,都成了某种时代烙印。

文学启蒙

七月初,全球智库峰会开始之前,王辉耀去了一趟美国。在华盛顿,他参观了美国历史博物馆,亲眼见到了惠特曼等人的创作手稿。那些泛黄发脆的纸张让他颇有旧日重现之感——当年在四川成都的中学里,他和同学冒险袭击图书室,想要偷的就是这些大师的书。

王辉耀曾经是个文学青年。最早,他看母亲的藏书和杂志,《三言二拍》、《三国演义》之类。长大一点,开始和同学组织读书会,到处借书看。那时候,他喜欢的是高尔基和郁达夫。大学的时候,他是广州外国语学院有名的文学爱好者,组织读书会,写中英文朦胧诗,也开始系统阅读欧美文学作品。他有一本海涅诗集,“都快被翻烂了”。他的毕业论文主题就是华兹华斯的诗歌。每逢看到人群里有人阅读《约翰·克里斯朵夫》,他就仿佛看见了手持秘密暗号的战友。

“文学兴趣对我的人生模式很有影响。”他总结说,“我们文革成长的一代,总觉得人生的模式无非工农兵三种。可是看了这些书,发现无论鲁迅巴金还是郭沫若胡适,无论搞革命还是搞文学,都有留学经历,都会外语,都学贯中西。这时候我发现,原来除了工农兵,还有别的人生模式——后来我大学学英文,后来出国,和这段经历都有关系。”

没错,文学是王辉耀的人生启示录。他至今还记得柳青《创业史》中的一句话——“人生关键就那么几步。”“这些书虽然说教,但也有很多警句,这句话我就觉得特别有用,到现在都有用,我一辈子都记得这句话。的确,我后来上大学、出国留学、回国创业,就是关键这几步——万一走错了,一生就白搭了。”

现在,他的书房里有三样文学生活的纪念品。一个是挂在工作室墙上的一幅莎士比亚英文名句的印刷品——这是文学青年的必读。一个是诗人柏桦送给他的诗集及繁体字版本的《今天》诗刊。“他是我大学同班同学。当年他开始写诗,也是受我影响——我送给他一本波德莱尔的书。”还有一个,是房间角落里的几排旧书。它们是八十年代大学生涯的遗物。随手抽出一本《爱弥儿》——这是王辉耀少年时代的最爱,里头这么一句话被他用红色钢笔画了下来:“他们要得到快乐,必定要依靠女性的自愿。”

王辉耀用笑声掩饰自己的尴尬,把书合了起来。

不过他并不否认,在多年以前,自己曾经是个叛逆忧郁的维特式少年。他回忆说:“那几年,从高中一直到出国,我血压一直是高的。抽烟,失眠,各种各样的压力,担忧人生的路到底应该怎么走。”

“真正的少年就是烦恼多——这是歌德说的。那会儿年纪小,不知道人际关系是怎么回事,不知道男女关系是怎么回事,对社会什么都不知道,只能通过书本来间接了解。一旦你知道这些事以后,对你的人生就产生了一个很大的推动作用,慢慢形成了一个奋斗方向。”

“我真正觉得忧郁期过完,比较如鱼得水,或者说比较觉得能够掌握自己的命运,是在出国以后。”

商业启蒙

王辉耀的读书生涯分几个阶段:“第一个阶段看大量的文学,提升价值观和人生模式。后来大学毕业进了外经贸部,就开始看更多实用的书了。”

1982年,王辉耀有了自己的第一份工作,进入外经贸部工作。和诗人同学柏桦不一样,这时候,他的人生目标已经非常明确——他不想成为一个文学家,他想出国留学。

“我早年读过的那么多文学家,他们都出过国,有跨文化的经验。我又是学英文的,起码得出去直接体验一下吧。毕业两年半以后,我就出国了。”

王辉耀是80年代最早一拨出国读MBA的。出国前后,他阅读了萨缪尔逊的经济学、托夫勒的《第三次浪潮》、奈斯比特的《大趋势》和德鲁克。这时候,王辉耀的阅读体验已经不只是青年人生启蒙,而是商业启蒙。“书籍是人最好的朋友,它带来的不只是回忆,还有前瞻性的思考,它能够帮助你系统性地梳理思路。”

王辉耀带着锅碗瓢盆菜刀案板登上了去多伦多的航班。在旧金山转机的时候,王辉耀惊讶地发现,“传说中还有三分之二的人在水深火热中,可书店里竟然《花花公子》到处都是。这个社会看起来很堕落嘛,但是又井井有条,没想像得那么乱。”

“洋插队”的生涯带给王辉耀新的刺激。在MBA的课堂上,王辉耀按照中国人的思维模式发言,开头总是“一分为二”。教授打断他,说:“为什么要一分为二,为什么不能一分为三一分为四……”王辉耀明白了,“世上没有绝对真理,只要你能够自圆其说。”

读MBA的时候,王辉耀看了一本书,叫做《你的降落伞是什么颜色》。这本畅销书在国外被誉为找工作的圣经,二十多年来每年都再版。去年,王辉耀的女儿考上了哥伦比亚大学,他又把这本书送给了女儿作参考。当年,王辉耀通读此书,并且花了三个月来实践它。

二十多年前的一个夏天,王辉耀陪着一个中国代表团走访了加拿大的众多城市,代表团团长是时任天津市副市长的李岚清。

“我们在加拿大跑了十几个城市,去看股票市场。我做李岚清的翻译,就要把所有的东西都了解一遍。我真的看到这个世界的机制是怎么运转的。后来去华尔街股票市场,你看到交易间并不大,多少多少亿美元都在这儿,创造世界的金融历史——这个能量是很大的,它虽然小,但是它在创造世界。”

至此,王辉耀成为一名有商业抱负的行动者。当年的维特之烦恼都是史前史,而之后的回国创业、创建欧美同学会商会和著书立说都是后话了。“我现在终于自由了,可以干自己想干的事。我在物质上已经自由了,我追求精神上的自由。”

现在,王辉耀的办公室在万达广场,但他很少去。他喜欢待在这间书房里看书写作,累了就去楼下的公园里散步。有一阵子,他写了好几本和留学、海归有关的书,俨然“中国海归代言人”。他搜集了一书架子的相关参考书,其中,有好几本“中国留学生之父”容闳的传记。

“容闳是我的榜样。他没有做官,也没有实权,但是做成了很多推动历史的伟大事情。如果他活在今天,恐怕会觉得我们还是不够开放。我真想问问他,当年他是怎么说服李鸿章和慈禧太后送官派留学生出国的。”

他已经很少看小说了。“年轻的时候,想看这些东西又没有,翻来覆去就是《苦菜花》、《钢铁是怎样炼成的》、《创业史》这样的东西,看了多少遍。现在想看什么都有,又没有那个时间和心境了。我跟着孩子看《哈利·波特》,就看不进去。那是一个理想的、虚幻的世界,可人越长大,接受现实的东西越多,越觉得有现实的东西需要去改变。文学这个东西,只适合在世界刚刚被打开的时候看一下。”

王辉耀坐在沙发上,轻描淡写地说着这些话。他就像已经长大成人的哈利·波特,额头上闪电形状的胎记已经消失不见。

爱华网

爱华网