系列专题:直面金融危机

中国与全球化圆桌论坛之二:

金融危机下中国企业的海外发展之路

近日,美国百年通用汽车申请破产保护,中国一家民企腾中欲收购其旗下悍马品牌激起千层浪;澳大利亚力拓集团毁约,至中国铝业公司发起的中国最大海外并购案戛然而止,中国企业的“走出去”与“海外发展”再次成为一时舆论之焦点。

欧美同学会建言献策委员会和中国与全球化研究中心(CCG)于6月11日(星期四)下午15:00至17:00点在欧美同学会会所第三会议室举办“金融危机下中国企业的海外发展之路” 研讨会,邀请国内外有关的专家、学者、企业家和政府官员参与交流和讨论,还将形成有关的建言献策报告提交国家有关部门与相关企业。

主办:欧美同学会建言献策委员会,中国与全球化研究中心(CCG)

主持:欧美同学会副会长 王辉耀

特邀专家:

赵红星 美国圣路易大学国际商务终身教授,美国国际商务学刊Multinational Business Review的主编

魏小军 加拿大麦科文商学院亚太研究中心主任

金融危机下中国企业的海外发展之路

陶庆华:大家下午好,非常感谢大家抽出宝贵的时间。这一期是我们欧美同学会建言献策委员会举办的月度系列圆桌论坛之一,上一次我们请了新加坡的郑教授和有关专家跟我们交流了新加坡人才发展的战略以及对中国的启示,今天我们将对中国企业在金融危机大背景下的海外发展进行研讨。下面我们有请欧美同学会副会长王辉耀先生来主持。

王辉耀:谢谢我们建言献策委员会的副主任陶庆华先生。各位朋友下午好!欧美同学会建言献策委员会准备今年搞一系列有关中国与全球化主题的研讨活动,这一次我们很荣幸的有两位来自海外的教授。一位是来自美国圣路易大学国际商务终身教授赵红星教授,另外一位是加拿大麦科文商学院亚太研究中心主任魏小军主任。这两位专程从海外回来。

在国内的嘉宾方面,包括美国众达律师事务所北京代表处合伙人陶景洲、金杜律师事务所合伙人冯闻军,德国德国恒律师事务所全球合伙人王卫东等几位大律师,另外还有商务部中国国际经济合作学会林坤会长,,发改委中国产业海外发展规划协会研究部副主任张世国先生,价值中国网的总裁林永青先生,磊石跨文化有限公司管理合伙人黄伟东先生,商务部国际贸易经济合作研究院副研究员梅新育先生,也是国际商务方面的专家。当然,今天还有其他的嘉宾以及媒体的朋友,就不一一介绍了。

最近中国企业“走出去”讨论比较热烈,包括最近一家民营企业收购美国通用的悍马品牌,最近媒体上也有很多的报道。另外还包括澳大利亚力拓集团毁约,让中国中铝合资并购案突然终止,也广受关注。在这个时期,探讨中国企业“走出去”、“海外发展”的路径、战略和发展之路很有必要。这次会议的总结我们也会递交给有关部门和单位。

首先,我们欢迎赵红星教授做介绍。赵红星教授对这统一领域有非常深入的研究,他同时也是美国国际商务学刊Multinational Business Review的主编,而且在这方面有很多的研究著作。

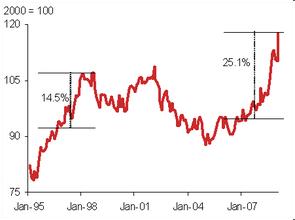

赵红星:我想有一个背景,刚才讲了一个很及时的课题,最近一个很小的民营企业,很不出名的一个民营企业,突然间收购美国经验事业部的悍马,包括中铝的事情。我觉得中国企业向海外发展的很快,当然七几年就有了,从八十年代后、九十年代初,中国企业向海外扩张的这个速度,可能在全世界不发达国家企业的国际化程度相比较之下,可能是最快的,大概比印度差一点,量也很大。据我所知道的数字,2006年底—2007年初,中国企业向外直接投资,不包括金融性的投资,在海外直接投资这部分,它的投资总存量大概900多亿,据说这个量在世界排名第十三、十四,还要靠前。

我研究的是海外直接投资有关这方面,包括跨国公司研究,也包括跨过母公司、子公司研究,我想中国企业发展这么快,但是我看到对中国企业海外发展这个研究相对是很有限。直到2007年的时候,国际商务上最好的期刊的国际商务研究的期刊上才做过特刊,这个特刊是专门讲跨国公司海外扩张的这么一个专刊。这里面大概有两篇是关于中国的,而关于中国企业跨国研究,大概也只是基于案例分析,而不是系统的、大样本的研究。

从研究的角度,我想是很缺欠的,跟我们所看到的中国企业,实际上在最近这些年非常快的速度进入国外市场反差很大,当然这可能也是学术界理论的问题,也有国内学术界,甚至国外学术界多少年来,对中国企业走向海外这样一个特殊的现象,新的现象没有注意到的原因。

我想在这样的背景情况下,我想谈一点我自己的看法。因为我没有做过认真的基于大量样本分析的时政性研究,我很难得出一个结论来。我所知道的是听到的或者看到的,从媒体上得到的,而不是通过认真系统的分析得来的。所以我自己的这些看法非常有限,只是想跟大家说明一下。

我想讲两个方面的问题。一个是我想讲一下中国企业国际化,我自己思考的一些观点。第二个是现在目前国际化的研究状况、现状是什么样。

在国际化思考方面,我侧重讲三个方面。中国企业走向海外的时候,一个多谋神算的问题,另外是知识积累的问题,再一个是注重育人与才的问题。从多谋神算方面,从策略的规划、思考和策略的选择上应该是一样的。因为企业的行为是一样的,我想这个假设是成立的。因为我们国家的经济基本上是一种市场经济,它从企业本身来讲,它的行为基本上和国外企业一样。当然有特殊性,比如国有资产可能不太一样。但是企业走向海外的时候,它的动机不会有太大的差别。就是动机和目的甚至手段都是一样的,我想最近的文章无非是把现有的理论套在中国的现状上。

企业走出去的目的无非有三种情况,我想一种是到海外获得资源,外国企业到中国获得什么资源?获得最大的资源是人力的资源,第二个就是获取市场,企业到国外做什么?市场拓展。市场拓展意味着有可能企业实现经济规模效益,就可能减低成本。如果从企业利润最大化角度来讲,市场的获取是它很重要的原因。当然,我们说很多企业,越来越多企业包括国外企业都认识到企业的社会责任心也是企业存在的目的了。另外第三个,企业为什么到国外?获得技术。好多企业到美国投资,不一定为了市场,也不一定为了资源,因为美国的资源从人力资源到自然资源我认为没有太多的优势。但美国有技术优势。这个技术优势,当你靠近它,从地理上靠近它,可能获得的要比你通过远距离的合同形式来获得技术和你在当地硅谷等靠近它的区域建立一些研发中心的效果是不一样的。

我思考的问题是中国的企业,现在大量的企业,不管什么行,很多行业,当然主要在海外的直接投资主要集中在我们叫重工业或者叫制造业,或者是叫能源业在海外的投资,它的最终目的是什么,是不是很清楚?我们假设说,目前我们所最新看到的收购悍马事业部这个公司,我们想问它目的是什么?当然我没有做研究,也没有采访,报纸的透露也很有限,当然不能得出结论。但是我想知道,如果我们想知道中国企业海外扩张的策略,做深入研究的话,首先要想到为什么到海外去。悍马这样的车,在美国基本上滞销的情况下,中国是不是有很大的市场?还是为了建品牌,还是这个企业为了产生一个轰动的效应,在国际市场上产生一个效益,让人知道有这样的企业?还是这个企业有大量的现金流在口袋里,用不了,想用掉它?还有什么原因,我就不太清楚了。当我们看中国企业的时候,要看它的目的是什么?知道目的的时候,反过来讲一个企业走向海外的时候目的很明确,而且这个目的和公司走的发展策略是一致的时候,或多或少是一个主要的原因。往往一个企业,我们知道这部分可能很明确,但是有时候这部分的目的和整个公司发展策略不是很明确的时候,也不一定会成功。

另外就是手段的问题。手段也没有太大的区别,不管是国外的跨国公司也好,中国的跨国公司也好,有路径的问题,有什么时间进入这个市场的问题,投入多大量的问题。大概我想就是四个要素,这是国际海外扩张的最主要的四大因素。

收购悍马是不是最好的时期进入?假设获得美国市场,假设这是它的目的,这是最好的时机吗?美国市场需求下滑,资金的来源基本上是受到很大的限制,这个我们知道。这个是不是最好的时机?还有控制的问题,多大程度上能控制你所购买的这个企业。当然在控制之前,更重要的是面临整合的问题。我觉得跨国企业在国外进行扩张的时候,遇到最大的,往往被人们容易忽略的问题就是跨文化的问题。因为最终要涉及到管人的问题,最终就是要涉及到文化的问题,组织文化、国家文化、员工的行为,全部融到一起的时候是很难的。

反过来,外国公司最早到中国的企业面临的问题也是一样的问题,文化的问题。在我们看来,我们理所当然不觉得有文化的差异,但是他们感到有文化的差异。反过来我们到那也是一个问题。收购悍马以后,有个当地的企业文化的问题,GEM有GEM的文化还有一个有法律的问题,受到很多的限制,像你采取的目的手段,很多情况下在国外很难预测。像法律上的问题,美国工会的状况。我知道我们中国工会的职能和行为与美国的工会可能差得好远,汽车工会在美国是最强的工会,除此以外就是波音飞机制造业的工会很强,隔几年就要做一次谈判,来签很多的东西。像这样的问题,收购悍马的公司会不会考虑到?我觉得作为探讨和研究,应该是值得注意的一个地方。应该真正做到系统的、全面的研究一个目标市场和收购的目标。这是很重要的。

首先做功课一定要做得很好,要想成功的话。还有评估,不光评估到目的、手段和策略,还要做到外部评估。在美国的市场,我们已经有这样单独的案例,像2005年还是2006年,我记不清,中海油想收购美国德克萨斯一家石油公司的时候,一切都很成功,到了国会的时候,国家安全局不允许卖给你,这属于政治的,不属于经济范畴的,也可以属于法律范畴的,总的来讲是属于政治范畴的,因为有政治因素在里面起到巨大的作用。这种情况下,要做全面的评估,作为企业应该有这样的能力,要做好这样的准备,才能够更好的进入国际市场。

再一个,我是一个保守的人,我的建议很可能很保守。我认为中国企业应该比较保守的进入国际市场,比较慎重的、审慎的进入国际市场,所以我建议应该循序渐进。循序渐进在理论上已经有多年的框架,要从总简单的,风险最低的开始,逐步的累计经验和知识,逐步扩大到风险高、管控难这样一种形式进入国际市场。我认为这是最适宜于中国企业进入海外市场的一个路径和方式。从简单的到复杂的,然后从低风险进入高风险。

低风险什么样的风险?管理上的风险,政治上的风险,文化上的风险,都要考虑相对低的地方。如果我们看国外非中国的跨国企业,发达国家跨国公司到国外扩张的时候,美国的也好,英国的也好,首先进入文化背景最相通的加拿大、澳大利亚。政治背景相同、文化背景相同,在那里可以积累一定的经验,然后再逐步扩大其他的市场。

当然,像我们所说的电子商务是另一类新的行业,可能跳出这样的一个规律里面。像AOL,它成立两年,相对容易,管理员工少,投入量相对要少,对社会的涉及面在短时期内也相对要小。我觉得我们国内的企业应该考虑不要太急躁的跳到很复杂的国际市场里面,而进入相对简单的,有共性很多的这种市场里面。

再就是能力的开发。我觉得我们国有企业应该从跨国经营管理知识,我相信国内的企业多年来经过改革开放后,它积累了很多的管理经验,而且学到了、拿来很多国外好的管理经验。但我相信,我们很多的国有企业和私有企业在跨国经营管理当中的经验是不够的,可能是缺乏的。最多的是做了多年的进出口贸易,而进出口贸易就是我们说的最简单、最低风险的国际商务。要跳到下一个台阶,比如说我们所说的这种允许合同的这种贸易,再进入到技术合作性的贸易,再进入合资性的贸易,再进入独资的话,需要做很多的研究和知识的积累、更新。我想,我在前不久看到(英文)有一个调查,中国公司国际化的一个调查,提到一个最大障碍,对中国企业来讲,他们所看到的就是不能够把自己的管理能力,国内积累的经验应用到国外,因为国内积累的经验在某种程度上不适应,可能必须要改掉。

大家都比我清楚,我们国内企业在什么样的情况下运作呢?是在人文关系大于市场机制这种情况下运作。或者说,我们的企业更适应于调节人和人的关系,基于关系的这么一种商务环境中积累了很多的经验。

而像北美、西欧这样国家的地方,大概关系的成分相对要少,在这样的情况下,你这样的经验可能不太适应。拿到越南可能适应,像新希望集团,他们在越南很成功。为什么?我在哪看到新希望集团总裁被采访的时候,他说人文文化很接近,这个很重要,我们更适应那样的环境。

还有一个调查,它把区域,还有不同形式跨国扩张的拼凑在一起了,还有行业。好象给我的感觉,我们的国内企业更偏好于MA这种方式进入国内市场,就是兼并式的方式进入外国市场。比如说名声可以做得很大,很容易被媒体暴光,这是好事。再一个很快进入市场。但是也会有很多的问题,我觉得问题很明显的一个就是兼并之后整合。因为兼并不像其他方式,兼并之后,我们说进入情况,马上要保证营运,涉及到整合。两个国家文化整合、两个企业整合,员工的整合,遇到具体的OEM的时候,遇到整合的时候会遇到很多阻力。

我记得很清楚,在1987年的时候有一个全球的调查:什么样的方式可以产生最佳的效率?最差的方式就是MA。就是说它的研究证明将近于87%,低于90%的MA的国际跨国这种方式进入基本不成功,终究是要失败的。但是,管理层为什么喜欢MA?从学术角度来讲,其中一个主要的原因,管理人员是和董事会的人希望他的名声能够得到提升。实践证明,这个相关系数提高,名声的关系和它的MA运作相对提高。第二,股民很喜欢,股民会产生很短期内的这种头脑发热的效应。

我们的企业很多就更喜欢使用MA的方式进入国际市场,但是我对MA的方式持有怀疑的态度。尤其我们国家的企业,在没有积累足够跨国公司管理经验的情况下。最后就是育人的问题。育人是最根本的,要有跨国管理公司的人才在内部培育起来的话,对公司现在和将来成功实现海外扩张是至关重要的。我们不要看美国公司,我们看和我们接近的这些国家的公司。我们看看南韩最近一段时间,最近十年,我们看看南韩,我们叫新型的跨国公司,LG、三星,这是最成功的两例。

三星过去的品牌,谁知道三星是什么?大概中国人知道,大概台湾人知道,除此之外都不知道。不到十年的时间,它就很成功。为什么有这样的成功呢?你看看三星的用人,它挖外面的人进来,然后它在公司内部成立了全球策略中心,我不知道准确的名字叫什么。这个中心专门设作总部的旁边。这里面的人工作都是很短期的,半年一年就走了。这半年一年干什么?都是到国外参观,然后再派到海外部工作,它很注重海外人员的培训。这个非常重要。如果我们好好研究LG和三星过去海外跨国管理的经验,我认为东亚公司的行为很接近,它更容易学到它的一些东西。

另外就是人员的来源。如果我们国内企业内没有这样的人员的话,企业应该去找更多的人员。可以找第三国,利用他们的人员,甚至找当地国的人员,当地人员有成本高的问题。像美国成本都很高了,但是你可以用第三国的人员。日本公司这么几年来也在不断的雇佣一些海外的管理人员。南韩也在雇佣,我们一些国有企业也在雇佣一些海外的人员。人员的来源应该扩展,不要把自己局限在我们自己内部培养,或者自己国内招聘的这些人员,应该注重海外第三国人员的采用。

最后我们讲到政策的问题。因为我一直在做微观的企业这个层次上的研究,我对政府这个层面的研究做得不多。我知道从78年,因为我离开中国时间太长,没有国内企业政策的研究。但是我最近看到过一些中国企业国际化的蓝皮书,有比较综合性的描述国内政府商务部一直到技改委这样主要的部门,提出一系列促进企业海外的服务。我认为政府通过相应的机构为我们提供服务,政府就是提供服务的。中国企业向海外的服务是什么呢?像驻外的使领馆应该有非常明显的服务。我们知道美国他们都有很明确的服务,我不知道中国有没有,我觉得中国也应该有这样很明确的服务。商务参赞、科技参赞这些,他们应该有这个责任,应该为我们的企业提供服务。

另外一个例子,像美国的政府,专门有政府拨款给一个小型的私有企业,有类似于保险,提供什么样的保险?提供主要是政治风险,为中小企业提供这样的服务。这样也是应该有的。我觉得我们中国应该扶持中小企业,让这些中小企业走向海外,应该侧重他们对海外的需求。在这方面,政府可以做的事情,为他们提供一些类似保险业这样的服务。至少像美国所谓的纯自由经济主导的国家,它的政府都会做这样的服务,为什么中国政府不能提供这样的服务呢?

第二个就是为企业培训提供资源。像政府应该为自己的企业,不管是民营的也好,还是私有的也好,国有的也好,政府应该为自己的资源,为这些企业走到国外去,向国外市场进军的企业提供培训一样的服务。我觉得我们很缺少这样的人才,企业可能更能感到这一点,缺少这样的人才。这样的人才,不光是大学毕业,他需要很多工作经验的话或者海外工作经验。怎么样帮企业把资源整理起来,提供这样的服务,从政府角度,应该是能够做一些事情的。

跨国公司的研究从六十年代末、七十年代初,到MIT从经济学、传统管理学提出的理论研究,最初就是提出阶段论或者就是折中理论,还有就是拥有的优势,区位的优势,内部化的优势,所有权的优势。三者优势存在的话,按照当年理论来讲,企业就会走向国际化。这些优势都获得的话,企业也应该走向国际市场。

还有就是科斯定理(Coase Theorem)的理论。当一个交易成本能够尽量减少的情况下,企业要直接投资,而不进行出口。出口是你不可以控制的,不可以控制的话,成本在某种意义上不一定会控制住。当你的交易成本由于外部风险带来很大的情况下,那么企业愿意到国外直接投资来管控你的企业,那个时候可以降低你的成本。Coase的理论是最早的一些理论了。

后来延伸到特有资源理论。所谓特有资源理论,就是一个企业,我们看报纸上讲的核心竞争力,核心竞争力哪来的呢?来自于特有的资源。什么是特有资源呢?这种资源是不可以替代的,这种资源是极少的。如果太苛刻,按照严格的特有资源理论的话,核心竞争力是不存在的,极少有的。后来,在管理学当中,我们也把它界定到国际商务研究中。

另外制度经济上讲,包括文化上的差异、文化上的差别这都属于制度,社会资本这方面都属于制度经济理论框架来解释。

另外就是知识转移。知识对于企业国际化有什么影响。相对最新一点,就是提出所谓的“三角策略”,资源、行业、制度三者结合的情况下,才能最好评估一个企业的国际化程度和国际化的成功的一种框架。

刚才一开始我说到过,如果从这方面来讲,这种理论发展的进程来讲,对我们中国本身国际企业国际化的研究都是最好的评估,也是刚刚开始。大量的研究基本上还是取决于个别的单个的案例。在我看来,这种单个的案例是没有意义的,意义很少。因为不说明问题,不带有普遍性。不带有普遍性的时候,没有普遍的指导意义。在某种程度上,政府应该提供国际学术界做大样本的分析,得出比较有意义、有指导的理论了。

爱华网

爱华网