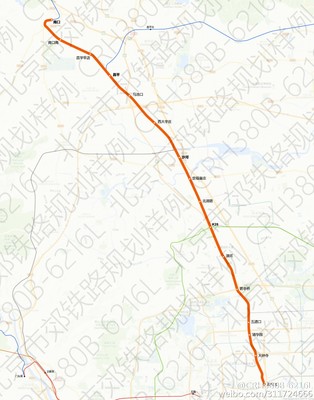

在任何一个市场经济国家,中小企业的兴旺发达都是经济持续增长的重要动力源泉。对中国这样处于转轨之中的新兴经济体而言,融资难便是中小企业发展的一大瓶颈。 谈起融资难问题,有一个人不能不提。 他有“中小企业培育者”之称,退休前是副部级领导,官至国家发改委副主任。告老之时他并未卸甲归田,而是创办了中国中小企业协会,至今他已担任该协会的两届会长。 这个人叫李子彬。如今,烈日当头,他仍在为中小企业的权益奔走呼号。 “融资难”的呼声最高 朱敏:在您看来,当前中小企业发展面临的最大问题是什么? 李子彬:发展有企业内部的问题,也有企业外部的问题。企业内部的问题,企业自己常常不怎么讲,但“外因是条件,内因是根据”,要说面临的最大问题,我想主要还是来自企业内部。同样一个问题,不可能对所有企业造成同样大的影响。但作为协会来讲,还是为它呼吁外部条件的时候多。企业内部的问题,需要靠企业自身去认识和觉悟。 朱敏:一个现实问题是,中小企业往往囿于规模的限制,产品技术层次大多较低,且通常对技术创新投入不甚热衷,使其生命周期大为缩短。对此您怎么看? 李子彬:中小企业,顾名思义,规模小、实力弱。一是表现在人才弱,优秀的人才都愿意去大企业而不愿意去中小企业,大企业稳定,待遇高,所以中小企业招揽人才困难。二是表现在资金实力弱。这两个条件就决定了它的创新能力弱。当然管理水平也不够高。因此中小企业的生命周期大约是4-6年,近几年全国工商系统登记的企业是这样的:每年新注册的企业大约100万户左右,每年消亡的企业有40-50万户。有的企业创办几年就消失了,但也有一部分小企业长成大企业了,微型的变成中型的,中型的变成大型的,像华为、中兴都是近十几年成长起来的。 各个企业内因不同,决定了它的发展前景。但企业很少讲自己的问题,老是讲外部的政策环境、发展环境等因素,融资难、税负重、市场准入门槛高等。无可否认,确实存在这些情况。但我认为,中小企业的自身素质比较弱,这是一个重要原因。 朱敏:不过,目前中国市场机制还不健全,中小企业的外部生态确实比较复杂,存在许多企业自身无法逾越的发展屏障。 李子彬:当然,企业的发展环境也是一个重要方面。总体上讲,中国中小企业的发展环境正在逐年改善,特别是国际金融危机发生以来,中小企业的外部发展环境明显改善,可以说前进了一大步。从这个角度上讲,危机也是机遇,坏事变成了好事。 朱敏:有哪些举措对中小企业发展环境的改善尤为有力?与此同时,又有哪些地方明显存在不足? 李子彬:比如,加大财政支持。原来中央财政对中小企业专项资金就4.5亿元,2010年以后增加到100多亿元了。如果没有那场危机,我估计中央财政不可能拿那么多钱。还有,减免100项不合理的收费,总计360亿元,这也减少了中小企业的负担。 融资方面,央行、银监会引导、督促大银行建立中小企业专项融资机构,大中小银行加大了对中小企业的贷款服务。证券市场上,中小板、创业板也都加大了服务的力度。当然,外部环境虽然有很大改善,但还没有令中小企业觉得宽松。 市场准入方面,2010年国务院出台了《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》。这个“新36条”很好,但落地的不多。尽管中央和地方的配套文件加起来超过一千个,但中小企业并没有感受到市场环境明显改善。特别是垄断行业的投资,比如铁路、电力、电信、石油天然气、国防科技工业等领域,对中小企业总是隔着一层“玻璃门”。 朱敏:好像看得见,却又进不去? 李子彬:对!所以,市场准入门槛高、税负过重、融资困难、社会化服务体系不够完善等问题,呼声一直比较高。但中小企业呼声最高的,还是“融资难”。当前,中小企业确实面临一些困难,需要各级政府加大力量解决。“十二五”规划既给中小企业提供了机遇,也使它们面临不少挑战。劳动力成本上升,能源原材料涨价,人民币持续升值,节能减排压力加大??这些问题,使中小企业在“十二五”期间面临更为严峻的形势。 优化信贷结构见效最快 朱敏:您刚才讲到,“融资难”是中小企业呼声最高的问题。从宏观金融层面来看,这一问题近年来究竟呈现怎样的态势? 李子彬:现阶段,融资难是中小企业的第一大问题。客观来讲,2008年以来融资难得到了很大改善。2008年9月以后,人民银行、银监会引导和督促大银行建立中小企业融资专营机构,这是前所未有的,加大了对中小企业的信贷力度,那两年货币政策也很宽松。2009年新增贷款额9.6万亿,2010年7.95万亿,货币总量的宽松和信贷结构的优化,使中小企业的信贷有明显改善。资本市场直接融资渠道拓宽方面也向前走了一大步,比如中小板、创业板都有很大进展。2011年上半年创业板上市了83家,中小板上市了61家,共融资了1,100亿,比前几年有很大进步。私募股权基金募集和投资额都比以前有很大改观。 朱敏:说到这里,我们知道,您本人多年以来一直为解决包括“融资难”在内的中小企业难题而奔走呼号。“十二五”规划提出,要建立健全中小企业金融服务和信用担保体系,提高中小企业贷款规模和比重,拓宽直接融资渠道。但现实之中又是怎样的呢? 李子彬:据银监会公布,2011年上半年对小企业的信贷余额是9.7万亿,2010年上半年的小企业贷款是6.69万亿,增加了3万亿,说明还是有改善的,但还需要继续加大力度。 各银行趁着广大企业特别是中小企业信贷紧张的局面,纷纷提高了贷款利率,中小企业贷款基准利率之上还要增加30%,大企业也是这样。我接触过一家大企业,总资产500亿,净资产200亿,2010年利润17亿,它从银行拿到贷款,在基准利率6.56%之上还要上浮30%,小企业贷款还需要支付给担保公司3%的担保费,这样中小企业贷款利率就达到11.3%了,企业挣的钱都给银行打工了。我认为,银行这种行为加重了企业的负担,说句难听的,这是“趁火打劫”。就这么高的贷款利率,中小企业都贷不上。 朱敏:有人认为,中小企业融资难之所以成为“老大难”问题,与银行系统在贷款方面“嫌贫爱富”、对中小企业重视不够难脱干系。人们一谈到融资问题,往往会把板子打在银行身上。 李子彬:中小企业贷款难,其实不光是银行的问题。中小企业五花八门,各行各业,分布在全国各地,规模不等,发展阶段不等,大家都想去银行贷款,实际不合理。银行不可能把所有中小企业对资金的需求全包下来。比如高新技术企业、产业振兴企业刚诞生,创始人基础不错,产品前景也很好,刚注册就去银行贷款,银行敢给他们钱吗?要抵押没有,要经营记录没有,要信用记录还没来得及积累。什么都没有,银行肯定不敢贷。像这种企业不应该到银行贷款,而应该通过股权融资,发达国家市场经济中的初创企业都是走这样的路径。还有的企业管理不规范,信用不好,做假账,这样的企业银行肯定也不给贷。 企业融资紧张,不要只怪银行,国外的企业也不是只从银行融资,直接融资占70%,银行贷款占30%。 朱敏:“融资难”的要害到底在哪里?有没有较为妥善的缓解路径? 李子彬:之所以融资难,银行、企业、资本市场各有各的责任。中国的股权、债权等资本市场发育也不完善。在国外债权市场与股票市场规模一样大,中国的债权市场却很小,中小企业债权市场更小,导致中小企业的直接融资渠道狭窄。 中国的银行系统发育得还不够,小银行太少,5家国有商业银行(工、农、中、建、交),12家股份制商业银行,130多家城市合作银行,剩下的小银行资产规模很小,分布的面也较窄。从贷款成本、风险等市场角度考虑,大银行当然愿意贷给大企业和大项目。但大银行都是国有资产控股的,国家有困难,中小企业发展缺钱,大银行当然有责任分担国家的功能,即使成本高、风险高,也要想尽办法增加对中小企业的融资服务,这个要求也是合理的。而小银行限于自身资金实力,也只能给小企业和小项目贷款。银监会提出三年要发展1,000家乡镇银行,应加快步伐。银行金融产品的创新,组织机构的设置,大银行和小银行的审贷流程都应该有改进。 总结起来就是:第一,大银行要改善对中小企业的金融服务,要加快发展小银行;第二,要加快发展资本市场,拓宽中小企业直接融资渠道;第三,企业要加强规范管理,具备向银行贷款的条件。 朱敏:纾解中小企业融资困境,需要同时从多个渠道入手,寻求包括金融体制改革在内的一整套系统性解决方案。在您看来,其中最为迫切的会是什么? 李子彬:通过多种渠道解决融资难,但不是短时间内就能解决的。最迫切的是优化信贷结构,银行的信贷投放要调整,这个见效最快。比如房地产投资,现在占银行信贷余额的1/4,成为房地产泡沫的主要推动力之一;另外,地方土地财政、房地产暴利、保障房建设太慢,也是主要推动力。1/4的信贷都集中在房地产一个行业,不仅催生了泡沫,而且挤占了别的行业和企业的资金。我认为,只要下狠心解决,信贷结构调整有几个月就能见效。应该把泡沫行业的资金拿出来往薄弱领域和环节投,比如农业、中小企业等。 现在,高耗能产业投资又反弹了,上半年固定资产投资同比增长25.6%,房地产开发投资同比增长32.9%,高耗能产业增长12%以上。这说明投资和信贷结构就不合理。所以我写给总理的信,第一条就是优化信贷结构,多渠道缓解中小企业融资困难。 法规政策关键在落实 朱敏:前段时间,您前往几个省份进行了实地调研。从您的角度看,哪些企业发展得好一些、哪些企业发展得更困难一些?之前,国家财政有一笔扶持中小企业发展的专项资金,这笔资金是否还在发放? 李子彬:工信部、工商联和我们协会都下去调研过,最近全国政协又去调研。多调研一下也有好处,情况了解得更深更细一些,向国务院提建议更准确一些,进而形成广泛共识。 中小企业发展专项资金,主要用于建立中小企业发展公共基础平台、人员培训、拓展国际市场、技术改造和创新等几个方面。2008年之前中央财政专项资金仅4亿多,金融危机以后增加到近110亿。我个人希望继续加大力度。 2002年《中小企业法》颁布,该法律要求各级政府要建立中小企业发展专项基金,这个基金的管理办法另行制定。十一年过去了,这个基金也没有建立。我认为,能把以前出台的法规和政策都不折不扣落实了,就足够了。不要总是“雷声大雨点小”,空欢喜一场。 后来又颁布了《公司法》和《物权法》。2005年出台了《国务院关于鼓励、支持、引导个体私营等非公经济发展的若干意见》,即“老36条”。2010年又出台了“新36条”。这些法规措施都很好,说得很全了,内容包括加大财政支持、缓解融资困难、扩大投资领域、完善社会化服务体系、转变政府职能等五个方面。但落实得不够,落实起来很难。 朱敏:也就是说,针对中小企业的法律法规、政策措施都有了,关键是落实。那么,当前最迫切需要落实的是什么? 李子彬:刚才提到的那五个方面的法规政策,紧迫性各有不同。最紧迫的还是缓解融资困难,融资包括银行贷款和直接融资,直接融资包括股票债权市场、产权交易市场、私募股权基金、融资租赁。 朱敏:现在有人惊呼中国中小企业真正的经济危机已经到来了,对此您是否赞成? 李子彬:我不同意这个观点,这是少数人对基层不了解的主观臆想。现在不可能比2007年和2008年那个时候困难,那时候国际市场迅速萎缩,出口都出不去了,所以倒闭了那么多企业,现在不同于那时,2011年上半年外贸进出口总额增长27%,出口增长25%,进口增长29%。现在的融资环境比那时候有所改善。企业经过那次打击以后,比过去聪明了,不再盲目扩张。中国难还是难在调整结构上。而GDP增长并不难,中国正处在工业化、城镇化、现代化的发展阶段,投资和消费需求市场非常庞大,经济搞快容易想慢下来难。 朱敏:对了,您在给国务院领导的信中写了六条建议,是哪六条? 李子彬:这六条建议,我只能说一下标题:一是调整信贷结构,多途径缓解融资困难;二是减轻企业负担,加大财政支持力度;三是落实法律和政策措施,优化企业投资环境;四是完善社会化服务体系,支持中小企业创新和发展转型;五是加强理论研究,扫清发展非公经济的思想障碍;六是加大各地政府对中小企业的引导力度。

结构调整而非“国进民退” 朱敏:您对中小企业通过小额信贷公司获取资金周转有何看法? 李子彬:发展小额信贷公司主要是考虑融资紧张,而民间贷款利率很高,风险挺大,不规范,容易引起法律纠纷。它可以为中小企业服务,作为一种有益的融资补充,但它本身也遇到困难,资本金有限,自身不能吸纳存款和融资。我在南方遇到过这种公司,有的搞得挺好,一个镇上有50家企业,大家出钱成立这么个公司,信用不好的企业不让加入,实行存一贷三或存一贷五,利率比银行高1-2个百分点。当地政府也很赞成这种做法,年底还对这种公司进行奖励,他们又把政府的奖金存入公司,实施滚动发展。这种公司想做大不容易,一般都是就地取材,为当地企业服务的。 朱敏:从宏观上看,中小企业危机是个结构性问题。现实情况是,2008年金融危机发生后,国家出台了4万亿投资刺激政策,虽然扭转了经济颓势,但对中小企业而言无形中产生了“挤压效应”。由此,有学者指出,近年来呈现“国进民退”的趋势。对此您是怎样看待的? 李子彬:我和有些学者有不同看法,我不赞成这两年是“国进民退”。国家也没有采取这样的政策,基本经济制度是非常明确的:以公有制经济为主体,多种所有制经济并存。这些学者主要是针对这种现象,比如小煤窑、小铁矿,是个体的、私人的,现在进行整顿,国有企业把小煤窑、小铁矿都收购了,他们说这是“国进民退”,我认为这是经济结构调整,硬把它归为所有制问题,这是不对的。小煤窑出煤率只有15%,大煤矿能产出50%以上,特别好的露天大煤矿能达到100%。小煤窑不仅造成浪费,而且挖完了谁都没办法开采。大煤矿兼并小煤矿是为了提高煤炭资源的开采率,增加安全性,这是结构调整,是一种进步。 当然,针对有些国有大企业搞全产业链或垄断的问题,则可以具体研究。市场经济有一个很重要的法律就是《反垄断法》,中国在反垄断方面还做得不够,石油、天然气、铁路、电力、电信都是垄断的,所以真正把市场经济体制完善了,一定要反垄断。国家相关部门要对某些国有大企业的垄断行为加强监管。 朱敏:不过,近年来,有不少中小企业丧失了原本依靠市场力量创业的动力,转而去傍政府、傍央企。对于这种现象,又该如何解读? 李子彬:确实有些中小企业不愿很辛苦地去做实业赚钱,而去投资房地产“挣快钱”。我认为,发展实业特别是制造业是一个国家强盛的根本。发展制造业是最辛苦的,管理很复杂,占用资金很多,利润也薄,国家对制造业没有什么特殊的扶持政策。一个国家如果没有实体经济,只有虚拟经济,那会出问题的。美国刚开始实体经济也很强大,后来由于成本竞争,把一部分制造业转移到国外,现在“空心化”了,导致失业率居高不下。现在美国又掉过头搞新的工业化,提倡发展新兴战略工业,深知过去虚拟经济搞过头了。 国内一些企业为什么不愿搞制造业,就是因为制造业很辛苦,利润很薄,所以都去投资房地产了。房地产调整两年都没有见成效,我认为采取的措施针对性不够,“打蛇打七寸”,没打到七寸上,征收房产税是不能解决问题的。中国400个富翁里面,160多个是房地产商;前40个富翁里面,19个是房地产商;前10个超级富翁里面,有5个是房地产商。我们去温州进行企业调查,问下一步干啥,100个企业有70个说是搞房地产,搞制造业的只有4个,若继续这样下去,国家将没希望了。所以对房地产的调控要加强针对性。

爱华网

爱华网