二〇〇六年七月十四日,我的恩师周守正先生闭上了他那智慧的双眼,他的心脏停止了跳动,享年九十三岁。他永远地离开了我们,离开了它工作了半个多世纪的河南大学。消息传来,令人几乎难以自持,久久不能平静。谨以此文,纪念改变了我一生命运的恩师。

周守正先生治学严谨,淡泊名利,不恋权势,为人为学低调,以至于他在学术界的贡献与他的名气远不相符。与他同时代学术水平相当的许多经济学家都是名满天下,周先生却数十年坚守开封河南大学执教,不张声势,鲜为人知。但是,许多老一辈的著名经济学家却一直关注着他,而且在学术高端场合都一再推介他、赞赏他,据我亲身在场见证的有许涤新、关梦觉、宋则行、胡瑞梁、董辅礽、于光远、宋涛、谷书堂、陶大庸、雍文远、张熏华、卓炯、刘诗白、何炼成等。周守正先生1914年出生于江西清江县,早年曾就读于南昌中学,1934年考入复旦大学经济系。翌年东渡日本,考入日本东北帝国大学(现东北大学)经济学部,攻读经济学。1937年抗日战争爆发后,他毅然回国,参加了抗日民族解放运动。曾给邹韬奋主办的《救国日报》和《生活》杂志写稿。1941年,在江西泰和县农业高等职业学校执教,讲授农业经济等课程。1945年,受聘于广东中华文化学院(后改名为文法大学和文化大学)任副教授、教授,曾任该院工商管理系主任。1946年,在广州创办进步报纸《每日论坛报》,任主笔,撰写了大量的有影响力的社论。因抨击国民党反动当局的政策,报纸被查封,他和其他一些同志被迫转移至香港。在那里,他撰写了《封建剥削》和《官僚资本》等著作,由三联书店出版。1949年初,由中共党组织安排,经杜宣、冯乃超等同志介绍,他与黄元起先生等一起,经广西、武汉等辗转来中原解放区首府开封,在河南大学原址中原大学参加革命工作,为解放军南下培养了大批革命干部。1949年4至8月,中原大学南迁武汉,同时中共河南省委、河南省人民政府决定重建河南大学。周先生参加了新河南大学的创建,并在新成立的河南大学行政学院从事培训干部工作,为新中国河南省的革命和建设继续培养了大批革命干部。同年10月,学校成立政经研究室,周先生任负责人之一,兼任该室新民主主义政策研究组组长。1950年初,河南大学成立财经系,周先生兼任系主任。1952-1953年,河南大学院系调整,财经系整体合并至中南财经学院。周先生因工作需要留下来,于1953年9月任教务处副处长,兼任全校政治理论课教学工作。1956年-1966年间,历任政治理论教研室副主任、政治系教授、副主任等职务。在此期间,为支持学校政治理论课教师赴人民大学进修提高,他曾一度单独承担起全校6个学院的政治理论课的教学任务。1960年,为了支持新成立的郑州大学的建设,曾接受委派,同时在学校和郑州大学两个学校担任政治理论课教学工作。在整个50-60年代,作为河南省高校政治理论课和政治经济学专业中的惟一的经济学教授,他不仅领导、组织和实施了学校政治理论课特别是政治经济学课程的教学工作,而且多次组织编写了全省高校和中学政治理论课的教材。1962年,他代表学校教职工出席中共中央在广州召开的知识分子座谈会,聆听了周恩来总理和陈毅副总理关于知识分子问题的重要报告,回校后积极推动学校教学和教育改革的向纵深发展。在60-70年代的文化大革命中,周先生同样遭受了各种磨难和屈辱,但他始终保持着坚定的共产主义信念,为教育事业默默地做出了自己的贡献。

1978年,周先生任政治系的系主任。同年10月,以他为导师,招收了学校历史上第一届政治经济学专业的研究生。1979年,在他主持下成立了学校历史上第一个、也是当时全国高校中惟一的《资本论》研究室。在他的精心指导下,学校的《资本论》研究,很快在全国产生了较大的影响。当时公开出版的《〈资本论〉学术研究与动态》曾专门载文介绍了《河南大学的〈资本论〉研究生班》。1980年,他光荣地加入了中国共产党,实现了他多年追求的夙愿。1981年,学校政治经济学专业获得国家首批经济学硕士学位授予权,成为此后10多年的时间内河南省惟一的经济学硕士学位授权点。1985年,国务院学位委员会组织专家来学校进行选点检查,对学校政治经济学专业研究生培养和学位授予工作给予了很高的评价,认为“导师在研究生培养方面具有丰富的经验”,“从课程设置到毕业及学位论文的写作和答辩,都形成了一套完整的办法”,“研究生所撰写的论文一般均具有较高的质量”,“毕业生受到用人单位的普遍欢迎”。至90年代中期,由他作为导师,单独和联合培养的毕业研究生已经超过100名。这些毕业生后来都成为我国各条战线上的骨干,其中有不少人走上了重要的领导工作岗位,也有不少人成为国内《资本论》学术界和经济学界的知名专家。1985年,在他的支持下,学校成立了河南省高校历史上的第一个经济研究所,他亲任所长,并兼任政治系名誉系主任。1992年,学校恢复了财经系。1993年,以经济研究所为依托成立了经济系。同年成立了贸易系。1994年以经济研究所为依托成立了改革与发展研究院。它们共同组成了现经济学院的前身。目前该院已有3个博士学位授权点、16个硕士学位授权专业、4个本科专业、2个省级重点学科点。根深才能叶茂。前人栽树,后人乘凉。河大经济学院的发展能够有今天,离开了周先生的精心开辟和培育,是完全不可想象的。

周先生不仅在对研究生的教育和培养中殚精竭虑,而且多年来笔耕不辍,在马克思主义政治经济学特别是《资本论》的研究方面,为我们提供了许多宝贵的学术精品和珍品。20世纪末,在他接近90岁高龄的情况下,为了不占学校的编制,在他本人一再坚持和要求下,校领导尊重他的意见,同意他在编制上光荣离休。但他仍一如既往地关心着学校经济学科的发展,关心着他的在他身边的以及走上全国不同工作岗位的学生的健康成长。并在力所能及的条件下,继续为研究生担负一定的课程。同时以他深厚的学术底蕴和过人的睿智,以超凡脱俗的心态和严谨的科学态度,继续进行着马克思主义经济学和《资本论》方面的科学研究。2002年,他和他的学生合作的100万字的学术著作,又刚刚获得了河南省优秀社会科学成果1等奖。他的有关《资本论》和《剩余价值理论》研究方面的其他著作,正在进一步整理中。由于他对学校、河南省和我国高校教育事业和经济学理论事业的突出贡献,他曾先后当选为河南省第二、三届人大常委、全国第五、六届人大代表、河南省社联副主席、中国《资本论》研究会常务理事、全国综合大学《资本论》研究会理事和顾问,并曾多次获得河南大学和开封市优秀共产党员、河南省及开封市优秀教师、河南省优秀研究生导师、全国教育系统劳动模范、河南省优秀专家、享受政府特殊津贴的专家等项荣誉称号。他精心治学、教书和育人,成为学校经济学科的一面旗帜。为永远缅怀周先生的为学为人,感怀他对我们的培养之情,经有关部门批准,学生们自愿捐钱,在周守正先生逝世一周年的日子,在河南大学校园,我们立了一尊汉白玉雕像。他那炯炯有神的双眼,将永远注视河大经济学的发展,将永远启迪、激励后生学人在科研的崎岖山峰上不断攀登。

我与周守正先生师生情缘厚重。一直以来,我都是这样表达这种关系的:在人生的十字路口,是周先生改变了我一生的命运,把我从一个数百米井下挖煤工人培养成经济学学者。其跨度之大在我心理上造成的反差,在多年后的生活中,我都时常会有晃如梦境之感。

文化大革命的后期,在中国社会的底层是一个新思想奔腾不羁的年代。似乎从1973年的林彪事件开始,人们开始反思、分析甚至批判文化大革命这场红色风暴。于是,各种各样的马列研究小组在民间出现,人们如饥似渴地研读马列原著,力求不受时局的影响,独立地在革命导师那里去寻找终极答案。那段时间,最为流行的就是“手抄本”,即一种在政治喧嚣背后,以人手誊写传递的对社会关键问题独立观察与思考的文本,它可以是一部书,一部文学作品,可以是一篇宏论,也可以是个人读书心得抑或对时局的研究报告。手抄本,作为一种现象,在任何时代都可能出现,只要这个时代言论自由受到限制。虽然我对马克思《资本论》的学习始于1964年,但真正意义的研讨却是文革期间。那时,我在现在的蒲城矿务局白水煤矿是一名井下挖煤工,五年后被抽调到矿务局宣传部编辑《矿工报》。朱玲(现任中国社会科学院经济所副所长)、刘佑成(原浙江省经济研究中心副主任)、郑世明(原西北政法学院副教授)就是在那时认识,并在一起组织了一个马列主义研究小组。我们在一起系统地学习研究马列专著,而重点便是《资本论》。在一个意外的情况下,我们读到了一本《社会主义政治经济学批判》的书稿,其行文之犀利,直指当时经济思想与中国现实经济的弊端与病灶。虽然在后来的若干年份中,我们一直在查找这个手抄本的作者,都未能如愿。那时,对我们影响较大的,还影响很大流传很广的李一哲手抄本《关于社会主义的民主与法制———献给毛主席和四届人大》。

文革后期人们对马列的研学,大多是结合中国面临的实际问题,秘密而自发地进行的。在大众视野之外我们四人关于马列的研学,可说是深情而又热火朝天。这期间,我们合作或独立写作了大量作品,不少成为手秒本而在社会上流传。其中值得一提的有:《论走资派的基本规定》,一篇用《资本论》的理论观点对“走资派”所做的名为批走资派实为反腐败的檄文,文章第一次提出“权力资本”范畴,并结合中国经济社会实际进行了深入分析。《〈资本论〉纲要》(与朱玲合作),则是用一种新颖角度对原著进行的诠释与理解,全书稿三大卷,第一卷经由北京机床厂孟苏交由于光远先生审阅。

1977年报考研究生时,我第一志愿是后来恢复“河南大学”校名的开封师范学院,“周守正”先生的名字也是第一次进入我心目中著名学者行列的。由于周先生历来做学问低调,厚积薄发,从来不写政治应景之作应时之作,那时对周先生的认识,多为从大学或科研机构中老教授老学者那里获得信息的。特别是,周先生公开在全国招收我国马克思主义经济学发展史上首批《资本论》研究生,这令我欢欣鼓舞。马列研究小组四个人,朱玲报考武汉大学曾启贤的研究生,刘佑成报考浙江大学马列教研室研究生,郑世明报考南京大学经济学系研究生,而我选择了开封师范学院《资本论》研究室周守正先生的研究生。

学校曾提醒同等学力的考生,可提供自己的研究成果,作为考生资格审查的参考依据。我提供给学校的研究成果主要有:《马克思〈雇佣劳动与资本〉解析》(专著,独著),《论走资派的基本规定》(论文,合作第一作者),《〈资本论〉纲要第一卷》(专著,合作第一作者);此外,还有在《光明日报》、《陕西日报》、《陕西青年》等报刊上发表的理论文章若干篇。我万没想到的是,我的这些习作,迎来了周先生的复信,他肯定了我的这些研究成果,并鼓励我认真备考。

研究生全国统考我是在陕西蒲城县参加考试的。在那个火热的夏天,一个井下矿工进入研究生考试的考场,可真是如同白日做梦。初试过后,我在度日如年的煎熬中等来了复试通知书,从此我又如履薄冰的参加了复试。后来我知道,我初试的成绩并不理想,在五六十个的考生中排到十五名左右,是入围的倒数名次。

复试分口试与笔试。口试由周先生亲自主持。我的复试题目记得是关于劳动与资本关系方面的。由于我写有《马克思〈雇佣劳动与资本〉解析》书稿,并注释了《资本论》三卷,口试我考得自我感觉相当良好。其间,周先生还让我联系工作实际谈了自己的观点。笔试,要求在九十分钟时间里写一篇经济理论文章。考场设在系资料室,书报期刊任由翻阅参考。1977年的夏天十分炎热,开封的天气令人感到尤其难熬。笔试那天,暴雨如注,雷声阵阵。我当时感到,这种临场写作的考试正能发挥自己优势。那天我的文章可真如那天的暴雨一样,恣意汪洋,洋洋洒洒一泻数千言。

复试完后,同来的考生在一起说笑,我、许兴亚、赵学增都说过,开封不用去逛了,将来我们上研究生时再玩不迟。没想到,玩笑话言中了。考完试后,我去周先生位于北道门的家中拜访了老先生。那是一个极为普通的民居平房。周先生在书房与我进行了长达二三小时的交谈,主要是聆听先生的教诲,其间也对中国经济面临的问题进行了谈论。而我,更多的是带着自学过程中一大串疑难问题请教,以及对研究生录取的信息汲取。

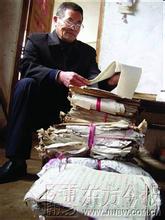

复试成绩改变了我的排序,我如愿地收到了录取通知书。当我离开埋藏了我十年青春的“蒲白矿务局”去开封师范学院报道时,我带着陪伴我的十七个“炸药箱”改装的书箱同行。一个从井下爬出来的“煤黑子”突然在七十年代末变成了高校的研究生,那意味着什么:彻底的完全的不折不扣的是从十八层地狱来到了人间天堂!当然你可以从大的角度讲是形势,是政策,但真正令我得到改变的却是周先生。

(原载《经济学家茶座》第37期,2008.10)

爱华网

爱华网