在公共管理领域,政府与社会的关系始终是一个大问题。近些年,学界一直在倡导“小政府,大社会”的治理模式,由此而引发了对古代政府的探究。中国古代的政府是小还是大,经常被人们拿来议论。有意思的是,我们可以看到两种自相冲突的言说,而且这两种言说的影响都比较大。一种言说强调中国古代的小政府传统,主要依据是历代政府的官员数量,无论是网络还是正规论文,都有人不断说历代王朝的官员数量如何少,以衬托出当今官员数量之多。另一种言说强调中国古代的大政府本质,反复指出古代国家的边界如何大,蚕食鲸吞了社会的地盘,政府庞大而社会弱小,阻断了社会自我治理的可能性。这两种说法在逻辑上是相悖的,更要命的是,两种说法有时还会出现在同一人之口,冰炭相容,倒也是一种奇葩。 当然,读者不难理解,所有这些言说,不过是以古人之陈酿,浇当今之块垒,大可不必较真。然而,这种不较真,又会在无意之中滋生出对历史的轻慢,把本该严肃古板的历史真的当作任人打扮的小姑娘。一旦滋生出对历史的轻慢或者把历史随心所欲扭成麻花,危害更大。所以,考辩历史上政府的大小,本来属于学者书斋中的小众营生,不得不拿到大众场合以正视听。正如孟老夫子所言:予岂好辩哉,予不得已也。 政府的大小,应该有而且必须有评判的尺度。大体上,这种尺度起码要包括两方面的指标:一是人数多少和规模大小,二是权力高低和职能边界。 古代政府的人数与规模 经常见到关于古代政府官员人数的说法,尤其是古代的官民比例,往往给人比较强烈的视觉刺激。例如,报刊和网络上有这样一组数字:中国官民比例汉代为1∶7948,唐代为1∶3927,明代为1∶2299,清代为1∶911,民国为1∶294,当今为1∶30。笔者至今不知道这种比例是怎么算出来的,但是,当这种数字被人大代表在很庄严的场所讲述、在很权威的报刊引用时,就需要略加考证。

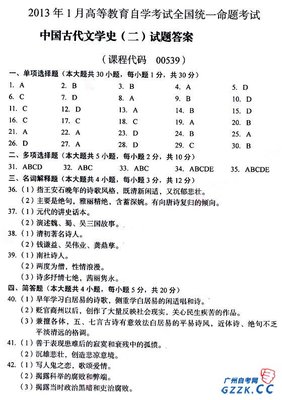

这组数字肯定是依据某种资料计算得出的,不能说完全没有根据。但是,有四点需要提请注意: 第一,凡是说古代官员数量之少者,必须注意到古代的官员数量往往只包括官而不包括吏,如果考虑到任何政府结构都是金字塔型,上面的官员之下肯定存在一个庞大的基座,赞许古代官少者就要反问自己,是不是站得太高了点,把金字塔的基座忽视了? 第二,这种数字往往来自史籍中的志书记载,而稍有点常识就知道,相关志书多数记载的不过是一种“编制”数据,编制之外还有很大空间,时至今日,编外问题和临时工问题依然十分突出,我们不要想当然地认为古代的编制限制就那么可靠。 第三,即便是编制数量,也有相当大的弹性。例如,正史《职官志》在叙述某个官职时,有不少官职下面写的是“无员”。不要以为无员就是没有人,其准确含义是不受编制限制,职数可多可少。 第四,有些人无论如何也不能算进官吏队伍,如明清的师爷、长随,他们虽无官身却从事官务,官场离不开他们,就人数而言,师爷和长随的数量,要远远大于官员数量。鉴于这几个因素,按照史籍编制人数核算的政府规模,只能作为参考。 以汉代为例,所谓汉代官民比例将近一比八千的说法,估计是从《汉书 · 百官公卿表》中“吏员自佐史至丞相,十二万二百八十五人”的记载中计算出来的。而这个数据的问题在于没有包括大量掾属(下级小吏,相当于今之科长科员),而汉代所有掾属都由行政长官自行聘任,根本不在朝廷的掌握之列。据《续汉书 · 百官五》注引《汉官》的数据,东汉的河南尹和洛阳县下属员吏为:“河南尹员吏九百二十七人,十二人百石。诸县有秩三十五人,官属掾史五人,四部督邮史部掾二十六人,案狱仁恕三人,监津渠漕水掾二十五人,百石卒吏二百五十人,文学守助掾六十人,书佐五十人,循行二百三十人,干小史二百三十一人。”洛阳县“员吏七百九十六人。十三人四百石。乡有秩、狱史五十六人,佐史、乡佐七十七人,斗食、令史、啬夫、假五十人,官掾史、干小史二百五十人,书佐九十人,循行二百六十人”。一个郡有员吏近千,一个县有员吏近八百,恐怕规模不算小,但朝廷掌握的,不过寥寥十几人。考古出土的尹湾汉简,也有汉代一个乡员吏编制三四十人的记录,而史书所载乡官,不过三四个而已。更重要的是上述河南尹和洛阳县的员吏数据,还仅仅是编制数据,实际人数多有超编现象。 关于超编,这是历朝历代都无法根绝的顽症。秦汉时期的超编很难找到具体史料,而明清的超编则有大量记载。根据《光绪会典》,清朝全国地方各级衙门共有编制书吏(称为经制吏)共31276人,一个县衙不过十几人,但实际上在顺治年间一县的经制吏就已经达到百人左右。有研究者对光绪年间四川巴县的吏胥数量进行过详细统计,即便是给朝廷上报的经过裁汰的书吏数字,也在87-269人之间变化(李荣忠《清代巴县衙门书吏与差役》),而实际数量则可能超出许多。清朝衙役的数量,从道光以后基本上规定不能超出80人,但据周保明统计,吴江等七县一州衙门,大致每个县衙的经制衙役数量在141-224之间,而且还是裁汰后的上报数字。至于州县吏胥的实际数量,是一笔无法确认具体数字的糊涂账。有一个官员的奏疏中说:“大邑每至二三千人,次者六七百人,至少亦不下三四百人。”(游百川《请惩治贪残吏胥疏》)可见,编外人员和聘任临时工自古有之,不过当时的叫法是“贴写”、“帮差”、“白役”等等。最离谱的,莫过于道光年间曾任四川巴县知县的刘衡所言,他上任时,有衙役7000人,经他手遣散了6780人。有人怀疑刘衡有所夸张,但一县衙役动辄上千毫无可疑,有大量资料可以佐证。显然,计算古代官民比例,忽略这种超编现象,所得数据就失去意义。 至于编制本身就规定的“无员”,则无法以固定数据计入官民比例。如《汉书 · 百官公卿表》在九卿之首的“郎中令”之下列举属官有大夫、郎、谒者,而大夫有太中大夫、中大夫、谏大夫,“皆无员,多至数十人”;郎有议郎、中郎、侍郎、郎中,“皆无员,多至千人”;只有谒者编制明确,“员七十人”。汉代有大量关于“无员”之郎官数量巨大的描述,可资参考。计算官员数量,不能不考虑这种“无员”的伸缩性。 至于明确不是官吏也不计入官吏数据的,各朝都有,在王朝晚期尤为明显。明清时期,官员自行聘请的师爷,随身带来的长随,不可能列入官府的计算范围。他们的身份是私人,但他们的做为在官府。师爷是官员聘请的私人顾问,不能上大堂,不能进签押房(处理公文的办公室);长随是老爷的私人跟班,同官府无关,只为老爷提供私人服务。然而,师爷和长随,其人虽在官府之外,其事却无论如何也不属于“社会”。师爷的正式称谓是幕友,“掌守令司道督抚之事,以代十七省出治者,幕友也”(韩振《幕友论》);“长随非在官之人,而所司皆在官之事”(徐栋辑《牧令书》)。算官民比例时,这些人是“民”;看所作所为时,这些人在“官”。论证官民比例,必须考虑这种现实。所以,不加考证,随意拿史书中的某个数字就来大谈古代官民比例,不但有失严谨,而且会适得其反。以靠不住的数据去批评某件事情的荒唐,反而会使这件事情更加荒唐。总体来看,中国古代在人员规模上是否存在“小政府”,大有可疑。 古代政府的权力与职能 关于政府的权力,实际涉及两个纬度,一是政治系统内部的权力配置,二是国家与社会之间的权力分割。各种史书,往往对前一种权力配置有较为详细的记载,而对后一种权力分割几乎没有说明。必须指出,国家与社会的对应关系,本是西方政治学形成的分析框架,放在中国不一定合适。也许正是中国传统中缺乏国家与社会的分野,所以才导致史籍不载二者之间的权力分割。在中国历史上,政治既是国家事务,也是社会事务,不过是古代不用“社会”这一词汇罢了。从国家的角度讲,政治架构为王朝,而从政治的使命讲,王朝的统治指向天下。所以,中国古代的政府,其本质是“全能政府”。所谓全能,不是说政府什么都能干,而是说政府权力无边界,即所谓“溥天之下,莫非王土”。从秦始皇到处刻石的记载来看,王朝体制是一种无所不管的体制,“皇帝明德,经理宇内,视听不怠”(芝罘刻石语),所谋求的统治效果是一种官方决定的社会秩序,“男乐其畴,女修其业,事各有序。惠被诸产,久并来田,莫不安所”(碣石刻石语)。此后尽管秦朝很快灭亡,但历朝历代承继了秦朝建立的这种全能体制。 秦朝以后,中国历史上国家与社会的对立,不是权力分割造成的,而是一统天下造成的。相比而言,西方历史上国家和社会的对立,是权力两分造成的。中国的全能政府,只要有可能,其统治就如水银泻地,无孔不入。而西方的诸侯林立,城市自治,使王权的触角受到较多限制。中国的分权,是政治系统的内部分权,如宰相之间的制衡,衙门之间的掣肘,官吏群体之间的派系党争等等。西方的分权,是权力主体各行其是,如王室和诸侯、诸侯和自治城市等等。代表西方国家的王权,在其成长过程中未能把社会全部纳入自己的麾下,这与中国传统的王朝等于天下大不相同。 然而,秦始皇的理想并未实现,强大的国家机器榨干了有限的社会资源,王朝因之易主。因此,从汉代开始,各个朝代都在不断试错中调整国家的权力和职能,以防止对社会资源的过度汲取而导致王朝崩溃。但是,又未能像西方那样在国家与社会之间划出一条较为清晰的界线,所以,即便按照西方式的国家与社会关系叙事框架,也无法找出与西方类似的对应表现。比如,西方中世纪的自治城市,一旦获得自治权,无论是国王还是诸侯,都不能再任意干预城市事务。而中国的广大乡村,在国家无为而治时,可以形成豪族乡绅的自治状态,而国家一旦有强化控制的需要,就可以把自己的触角伸向社会的各个角落,乡绅无力阻挡。所以,即便中国古代有乡绅自治,那也是一种不同于欧洲的治理模式。 总体上看,中国古代的政府,不论是允许社会自治还是不允许社会自治,都会把政府权力扩张到极致。天子代天牧民,理论上无所不管,朝廷治理天下,垄断了一切权力。允许社会自治时,名义权力仍然属于朝廷,不过是朝廷认为由社会自行运作对王朝更有利而已。所以,即便是公认为社会自治比较发达的时期,“社会”也是不享有法定权力的。无为而治,与民休息,不是放权于民间,而是施恩于天下。在民与官之间,权力官家独占,民众只能服从。官方放水养鱼,并不等于分权,而是改善鱼的生存条件,以保证能够滋生出更多更大的鱼。明清时期,老百姓都知道一个俗语:“灭门的知府,破家的县令”。官方不找百姓的麻烦,是官方的明智,而不是说官方没有这种权力。 所以,中国不能形成“国王不能进”的私域,民众的财产乃至性命,都属于朝廷。朝廷一旦需要,可以随时索取和支配。例如,当朝廷觉得地方豪强有可能妨碍政权运行时,会毫不犹豫地打击削弱他们的力量。迁徙和移民,不仅是平抑社会资源的手段,更是制服豪强的利器。汉代就曾多次迁徙关东豪族于诸陵邑,明朝山西大槐树下的移民也有不少是被扫地出门的富户。据说,明初大富豪沈万三就是因为太过显摆,竟然要用自己的钱财替皇帝犒军,惹得朱元璋大怒,将其发配云南充军。有人考证沈万三之事不实,然而,类似的举措在历史上却屡见不鲜。可以说,从权力角度看,中国传统不是小政府,而是典型的全能政府。 全能政府存在极大的弊端。一旦政府开足马力,百姓就会疲于奔命。所以,汉代以后,不管信奉何种治国思想,总以不扰民、不生事作为从政的基本原则。顾炎武的《日知录》专有《省官》一文,称“省官之故,缘于少事”,并引用晋代荀勖之言:“省官不如省事,省事不如省心”。由此出发,逐渐形成官府的基本格局:在官僚系统的自身管理上,以控制而非激励为第一要务;在与社会打交道的“亲民官”(即州县长官)管理上,以消极而非怠工为首要准则。地方官府的基本运行规则是行政司法合一,而且司法重于行政。以致有专家认为,与其说州县官是以行政兼理司法,还不如说是以司法兼理行政。行政与司法的一个重大差别就是行政积极,司法消极。行政需要主动行为,而司法一概不告不理。这样一来,即便政府的权力无边,却多半不会主动出击,甚至在制度上形成了惯例,凡是州县新长官到任,多数要颁发告示,禁止吏员衙役下乡,以防扰民;一到农忙季节,除非贼命要案,普通民间纠纷,均不受理,停止审案数月(一般是农历四到七月);民间的田土婚财纠纷,不提倡诉讼解决,以无讼为最高境界;诸如此类,把州县的“全能”转变为“不能”,既拥有无所不管的权力,却采用什么都不管的方式来显示出权力的存在。有人认为中国古代政府小而不大,从职能角度看,正是由其裁判功能而非建设功能出发的。明清对地方官员的评价标准,很接近于近代所说的“管得最少的政府是最好的政府”这一思想。有赞扬好官的民谣为证:“门子不上堂,书手不进房,皂隶不下乡。”(蒋廷璧《璞山蒋公政训》)门子不上堂是指不以私人干涉公务,书手不进房是指处理公文要遵循严格的规范程序,皂隶不下乡是指尽可能防范扰民害民。一旦政府无为,叫做小政府就有其道理。 政府大小的尺度 之所以对古代政府大小产生不同认识,是因为衡量标尺不一样。用政府职能来衡量,以司法为首要职责,就是小政府无疑。当然,古代政府并不仅仅限于司法,教化民众,征收赋税,都是必不可少的,只要不是过份的横征暴敛,民众也不会抗拒。从行政角度看,古代对政府好坏的判断,以不与民争利为尺度。所谓不与民争利,就是政府不事产业。孟子称:“劳心者治人,劳力者治于人;治于人者食人,治人者食于人,天下之通义也。”这句话从另一个角度解释,就是统治者不能从事经济活动,“国退民进”。 虽然孟子本意或许不是如此,然而,统治者如果经营产业,就会造成严重的社会问题,政府可以凭借手中的权力,侵占各种利源,把民众逼仄到难以维持生产的边缘。历史上,凡是这个边界把握较好的王朝,其统治也就较为稳定长久。视这种政府为小政府,当然未尝不可。在中国历史上,多数时期政府没有越过这一界线,或者虽然有所越界但不太严重。明显超越这一边界的如王莽新政、王安石变法等等,其负面作用极大。 换一个角度,如果从政府规模来衡量,中国古代的政府就大之又大。从政府人员的实际数量来看,中国古代并不是需要多少人就用多少人,而是能养多少人就有多少人。前面说过政府的超编问题,编制数量有严格控制,是因为编制内人员“吃财政”。要控制政府的开支,就得压缩编制数量。然而,古代政府的权力是没有边界的。对于当政者来说,从国库开支可能肉痛,不花国家钱财的事情则十分乐意。这也正是“民不加赋而国用足”之类的主张往往能够打动皇帝的原因之一。当政府无钱而不能支付时,权力就会蠢蠢欲动。编外人员之所以那么多,就是因为编外是“自筹经费”,不需要财政列支。 古代政府有一个经久不衰的法宝,没钱可以给政策,没政策可以默许,不默许可以视而不见,见到滥施权力可以开恩不罚。于是,权力在谋取官员自身利益上大打擦边球,各种明的暗的收费捐纳花样百出,由此而把民力用到极限。这种极限以不激起强烈反抗为边界,用现在语言说就是“考虑到民众的承受能力”。所以,政府规模通常都会达到不能再大的地步。当然,在生产力低下的古代,这种规模之大也是有客观限制的,但绝不是小政府。在某种意义上,中国古代的政府不是做事的,而是养人的。掌握这一点,才可透视到政府大小的实质。 总体上,中国古代的政府,拥有一切权力,却在社会职能上以消极应对显示出小政府的某些特征,在不危及统治的地方可以放手而社会自发运行,然而一旦可能对统治产生不利影响,政府本来就有的权力可以迅速运行打压社会。由此,社会的自治,是以不冒犯政府权威为前提的,而且多数要同政府形成共谋即依附于政府。这种政府,在职能与规模上没有线性关系。尽管以现代眼光看,政府管事的多少同规模的大小相关,然而在中国古代不是这样,常见的情况是不论政府管事多少,人数都会扩展到民众可以承受的上限,并由此而显示出大政府的各种弊端。表面上,政府规模与职能呈现出截然相反的两个方向,内在逻辑上,这两个方向的本质高度一致。 由于古代的政府建立在官民对立的基础上,所以,在政府职能方面,需要收敛到不破坏社会经济整体运行的范围,但绝不放弃权力;在政府规模方面,需要把扩张的幅度控制在民众能够负担的范围,但不会消除扩张的冲动。社会的自治以遵从官家权力为条件,官府的膨胀以不把民众逼上绝路为条件。二者的平衡,是国权和民生的平衡。在古代的王朝条件下,无法做到国权回归民权,所以这个矛盾无解,最杰出的统治者,也不过是找到双方容忍的平衡点而已。辛亥革命后,国权开始向民权回归,为解决这一问题开始破冰。然而,历史的遗传和惯习,依然或隐或现。

爱华网

爱华网