如果我们假设:1、市场上等待交换的商品必须由货币做媒;2、商品与货币按照相等的劳动量互相交换。于是,货币数量越少,做媒的次数或流通的次数就越多。然而,商品主人出售商品时不可能像做游戏一样,主动遵守交换秩序。一旦售完商品的人拿着货币离开了市场,以后再去购买其他商品,那么,排在交换秩序后面的人就会白白浪费许多宝贵的时间。因此,谁都愿意排在交换顺序的最前面。其实,要想保证大家都不白白浪费时间,流通中的货币所含的劳动量应该等于全部等待出售的商品所含的劳动量总和。

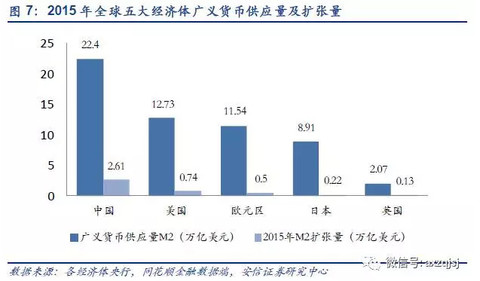

不难想象,社会上只有少量的货币在流通,一定会出现买方市场,货币持有人可以用劳动含量少的货币购买劳动含量多的商品。反之,社会上有多量的货币在流通,一定会出现卖方市场,货币持有人不得不用劳动含量多的货币购买劳动含量少的商品。买方市场与卖方市场的均衡会迫使流通中的商品的价格总和等于流通中的货币数量(即货币供给量)。 经济学者普遍认为,在商品数量不变的条件下,提高货币的流通速度,可以减少货币需求量,从而减少货币供给量;降低货币的流通速度,可以增加货币需求量,从而增加货币供给量。其实,这是经济学的误区。

一般说来,货币不可能脱离生产周期的限制而飞驰在流通领域中。商品生产者只有完成一个生产周期后,才有可能出售商品而得到货币。从全社会的角度看,货币平均周转一次的时间应该稍大于社会平均的生产周期所需要的时间。多出的时间差额是留给销售劳动用的。其实,这种货币周转规律也适用于纸币流通的现代社会。 由于生产周期受生产力水平的限制,因此,货币流通速度归根结底受生产力水平的限制,不可能像经济学家所说的那样随意调节。准确地说,货币供给量应该是在稍大于社会平均的一个生产周期内周转过一次(而不是转手过一次)的货币的数量。这个数量应该等于该时期流通中的商品的价格总和,即所有出售过的商品的价格总和,当然可以包括同一商品的出厂价格、批发价格和零售价格的总和了。 由于价格总和等于价值总和已经成为公理,因此,货币供给量还应该等于流通中的商品的价值总和。这个等式一定会成为检验价值理论的又一个标准。

爱华网

爱华网