(本文是拙著《经济选择的秩序》一书的节选。该书已由上海交通大学出版社于今年6月出版。)

现在,我们已经可以就需要向需求的转化归纳出一个重要特点:需要就像一张空虚的网或一个有着巨大弹性的口袋,它本身只提供一种意向,一种空洞无物的期待,它能容纳下任何种类的需求物品,其能容纳下的物品种类,在可能性上可以是无限的,但其中实际容纳进来的,仅限于人们生活实践中曾经经历过的部分。

进一步说,人在有具体需要的时候,他需要的期待目光永远只能投向他经验中曾经有过的物品种类。

可见,需求是需要人们去发现和创造的。古典经济学(萨伊J. Say)曾提出过这样一个命题:供给创造需求。这是一个正确的经验命题,但却长期受到来自主流经济学偏见的批判。人们的劳动不仅创造了物质财富,劳动还同时创造了劳动者自己的需求。古人出行,首先想到的可能是骑马(对马的需求),文弱书生或妇女则倾向于雇车(牛车或马车),穷人那只能步行了;现代人也仍然有出行的需要,但现代人只会有搭汽车、乘火车或乘飞机的需求。因此,商业广告不仅仅是产品竞争的需要,对新产品而言,广告还具有唤起需求的作用,其实际意义尤其重大。

我们把能满足同一需要的需求物品称之为替代物品,例如面包、馒头、米饭等便互为替代物品;能满足同一需要的所有替代物品的集合,我们将之定义为一个需求物品簇,或简称物品簇。在某一个特定需要这个口袋里装着的全部需求物品,构成了一个物品簇。

物品簇的标准是特定的需要。任何特定的需要所指向的需求物品都不是唯一的,而是指向一个“物品簇”。例如,相对于吃的需要的物品簇包括:面包、米饭、蔬菜、肉类……;相对于旅行工具的需要的物品簇包括:步行,自行车,汽车,飞机,马或马车,……。

举凡吃、穿、住、行,已经有的和将要有的,大多数物品簇所拥有的物品种类都多种多样,有的甚至无法穷举。以饮食为例,古今中外恐怕没有任何人得以遍尝天下美味,更别提尝遍所有食品了。但任凭弱水三千,我只取一瓢饮。为满足某种需要,仅须从与该需要相对应的物品簇中选择少许即可;但选择绝不是任意的,它构成了经济学的全部基础性内容。

喝咖啡要加糖,汽车要加燃油。那种按一定比例关系,共同满足一种特定需要的物品称为互补物品。互补物品的实际意义仅仅是按比例同时消费,因此可以在分析中将之视为一个需求物品。

对任意一个物品簇,其中所包含的诸多物品虽然都互为替代物品。但人们对其中不同物品的喜好程度并不相同。如果纯以人们的喜好程度来排序,某一物品簇中的所有物品就会形成一个序列。我们把人们这种纯按个人喜好程度对同一物品簇中不同物品作岀的排序,定义为需求偏好。

从一个较长时期来看,人们的偏好可能会有改变,但在某一特定时段,这种偏好却总是确定的和可观察的。

需求物品的排列本身与经济能力无关。这样定义的需求偏好与主流经济学的需求偏好因此有一定区别,其中相同之处在于:这种排序也可以说是按照效用大小为标准进行的。显然,人们较为喜好的东西所提供的效用,与相比较喜好程度略差一些的东西相比,前者的效用必然比后者大。效用比较和偏好的排列顺序,两种说法在意义上是一致的。“鱼,我所欲也,熊掌,我所欲也,两者不可得兼,舍鱼而取熊掌也”,说的就是在鱼和熊掌之间的一个排序。这也是“序数效用论”的一个基本主张;

两者最大的不同在于:我们强调的是对同一物品簇的排序,其中并不涉及对不同物品簇之间的物品进行排序,主流经济学的需求偏好概念则糅合进了这类复杂的内容。

需求偏好总是最具个性的行为倾向。断言不同的人具有一致的需求偏好,这似乎是武断而不可信的命题,但需求偏好终究是经验的产物。人们的社会交往和共同的生活实践,总会在相同的自然条件的约束下,以及在相互攀比和互相影响的过程中,使个别的偏好逐渐整合成为某种集体意识和风俗文化。按海德格尔的存在主义哲学说来,“此在”总在与他人的共在中“沉沦”为“常人”。

进一步说,偏好是个性的,但偏好总是以某种集体意识表现出来,并外化为某种风俗文化,从而使得需求偏好带有明显的地域性和文化特征。

例如,有人偏好某种食物超过山珍海味,还有人喜好素食。毛泽东说,辣椒炒肉是天下绝顶美味,这种特殊的偏好就携带着他幼年的时代特定地域的文化习俗的印记;而对素食的偏好则潜含着某种宗教观念的作用。如果有人偏好北京的四合院而不愿选择欧式公寓楼,那也是消费者所处的特定的文化使然。即便是街头流浪汉,他也会毫不犹豫地告诉你:豪宅比普通住宅“好”,熊掌比棒子面“好”吃。绝大多数人肯定都没有吃过熊掌,没有住过真正的豪宅,更别提这个流浪汉了,但文化和社会交往的经验告诉他:物品簇的排序是这样的。这也表明:我们虽然强调需求以经验为基础,但并非指直接经验。需求还来自文化习俗等间接经验。

当需求偏好与社会的文化习俗相互作用并形成某种社会偏好时,就会相对稳定。因此,人无分古今中外、老幼男女,无不欲“重色而衣之,重味而食之,重财物而制之,合天下而君之,饮食甚厚,声乐甚大,台榭甚高,园囿甚广”。

从同一需求物品簇中,选择何种适当的物品以满足某一特定需要,最初是由自然条件决定的。适合不同的自然条件,在以农耕为主的地区,人们选择了大米或是面食作为自己的主食;以狩猎和畜牧业为主的地区,人们则选择肉类和乳制品为自己的主食。心理学家的研究认为,人们在年幼时形成的饮食和生活习惯将会伴随人的一生。劳动和生活习俗是人类文化的核心,但文化又是在特定生存条件下形成的;不同的文化又作为一种社会习惯力量影响和强化着人们的生活方式。因此,几乎任何一个具体消费需求都无不结合了似本能的基本需要和带有社会文化习俗的特殊需要。现实的需求及偏好永远都是经验的和社会化的。

所以,尽管对每一个需求物品簇,每一个人都会在生活经验的基础上,根据自己的喜好形成一个只属于他的、特定的排列顺序,但由于人们的社会交往和共同的生活环境,人们的需求偏好总会打上时代、地域和文化的烙印,呈现某种特定的社会结构,这便是所谓消费文化。因而物品簇的排序总是社会性的,这个特定的消费文化又反过来巩固和调整社会每一个成员对同一物品簇的需求排序,从而形成一种社会的(消费)文化传统。

以某种特定消费文化反映出来的需求偏好,可称为社会需求偏好。社会需求偏好一旦形成,就有着比个别偏好更大的稳定性,这也是同一需求物品簇的社会序列;这样排列的一个物品簇的一端,可称之为贫穷物品(通常称为吉芬商品[1],张五常在他的著作中建议译为贫穷物品,非常贴切),这是只有穷人才会选择的物品;另一端就是人人都喜好的物品,可称之为奢侈品;中间的部分如一定要命名的话,称之为普通物品应该比较合适。

人们对物品簇中具体物品的选择,显然要受到经济能力的约束:人人都喜好的物品却不是人人都有能力获得的物品。财力殷实者总有能力选择所喜好的奢侈品,经济能力低下的家庭则只能选择其中的贫穷物品——但没有任何理由说他们“喜好”贫穷物品,可见“显示偏好”的说法是有点问题的。说“无产阶级”喜好“艰苦朴素”,这无论如何都不是对“无产阶级”的一种真诚的抬举。

于是,这样按一般需求偏好排列起来的物品簇就显现出一个显著特点:获得奢侈品的代价一定高于普通物品;得到普通物品的代价一定高于贫穷物品;贫穷物品都是只需付出(相对)少许代价即可得到的物品。该特点还可进一步归纳为这样一个原则:需求物品簇的代价大小排列与需求偏好排列相一致。

我们根本用不着去追究:物品究竟是因为“好”才变得贵,抑或由于昂贵才变得“好”,其间的互动关系如细究起来可能还挺复杂,但我们只需了解一个事实:对人人都喜好的物品,众人势必争而夺之,人们要获得它所需付出的代价就高,反之就低。对奢侈品的追逐就是一般所谓的社会时尚。尽管社会时尚的潮流在掀过一个浪头以后,那些当初人们趋之若鹜的“可贵之货”,有可能在一定的时段间隔后被弃如敝屣。但在“共时性”上,物品簇的排列却是确定的。因此上述原则是相当简单而明显的。

所以,价格昂贵是奢侈品的代名词;便宜货便是贫穷物品的代名词。

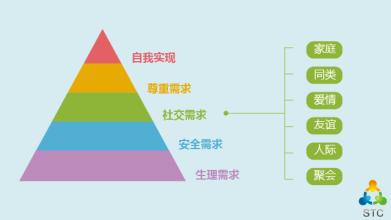

奢侈品与普通物品还有一个区别,奢侈品的消费需求是一种“复合”需求,它能同时满足低层次和高层次等多层次需要。凡勃伦(T. B. Veblen)所说的“炫耀性消费”就是专指奢侈品的消费,这是混合着某种“被尊重的需要”和“自我实现需要”满足感的消费。奢侈品的“复合”性在于,物品中复合了浓重的社会文化的成分。秦末项羽在自封为楚霸王后,丢下当时紧要而复杂的政治局势不去处理,迫不及待想要回家乡显摆一番。他当时说过的一句话就为此提供了一个很好的注脚:“富贵不还乡,如衣锦衣夜行”。穿着锦衣夜行显然是一种浪费,其炫耀的物品特性的确是被埋汰了。可见“锦衣”不仅是为了穿的,更主要是为了炫耀给人家看的。奢侈品可以仅仅由于它的昂贵而为人们喜爱──昂贵的物品本身折射了其主人的太多关于其社会地位的相关信息。可以设想,如果钻石可以通过一种廉价的人工方法合成,即便其质量与天然钻石相比丝毫不差,我们也能够预言,那些昂贵的钻石饰品将会永远地从现在的贵妇人身上摘下来。

对任何物品簇中的奢侈品的消费需求都是一种复合需求,它能同时满足低层次和高层次等多层次需要,这是一个重要结论。

另外,从“历时性”上看,物品簇的这种排列绝不是一成不变的,它只是相对于社会文化和消费观念而存在的。随着社会的发展和文化变迁,包括不同文化之间的相互影响,以及社会生产力的发展,都会对之产生重大影响──需要的口袋里被装进的物品种类会越来越多,新的奢侈品不断产生,旧有的贫穷物品会消失,原来的奢侈品可能会变成普通物品。

经济学以往一直视储蓄为一种消极因素。例如有人把储蓄的成本定义为:“忍欲的痛苦”——该概念(及其各种改头换面的提法)还是他们利息理论的基础性概念。他们完全不理解储蓄也是一种能满足特定需要的需求物品,因而他们也不理解为什么东方国家储蓄率高而西方国家储蓄率低。对比一下西方国家相对完善的失业、养老、保险、医疗、免费教育等社会保障制度和东方国家、尤其是中国大陆过去几近无保障的制度,中国没有理由不是高储蓄率的国家。换用典型的经济学语言表述就是:在西方国家,对应于安全需要的各类失业、养老保险、医疗、教育等物品已成为一种公共物品,可免费获得;而这些物品在中国则是一种私人物品,有时甚至是一种昂贵的奢侈品。

对应于人们对安全的需要,仍然有一个长长排列的物品簇,其中不仅包括储蓄、社会保险、商业保险等物品,在某种意义上还应包括养育子女。在某种特定场合,养育子女是这一物品簇中的贫穷物品。安全需要是比基本生活需要更高一级的需要,但却也是一种基本的需求物品。穷人食不果腹,衣不蔽体,但这类安全需要也不能不考虑,而养育子女对他们的安全需求来讲,则是成本最低的替代品(因而基本上是养而不“教”,并且他们的子女很小时就被压以生活重负),这种对应安全需要的物品簇中的“贫穷物品”,成为他们经济能力范围内唯一能选择的需求物品。所谓养儿防老,积谷防饥(积谷是古老的储蓄方式),说的也是同样的意思。他们并不能肯定子女长大后会是他们的依靠还是他们的负担,因而必须多生养,而且要生男孩。中国大陆当前贫穷的农村地区普遍生育率高,城市生育率却已开始快速降低,再对比城市的高储蓄率,原因已经不证自明,而用所谓“传宗接代”的“封建观念”来解释一定要生男孩的执拗,全然可谓牛头不对马嘴。实际上,当代中国人对祖宗的“孝顺”远没有人们想象的有那么大的韧性。2002年底,中国大陆的居民储蓄已经达到10万亿元人民币,相当于当年全部国内生产总值。曾有人将之称为“笼中的老虎”,其意思是说,这只老虎一旦走向市场,就会从中搅起滔天狂澜。这是错把绵羊当老虎了,在社会福利制度完善以前,这只“老虎”永远不会吃人,想引诱这只“老虎”多“吃肉”以“拉动内需”的设想也是愚蠢的一厢情愿。当然,在社会严重动荡,货币币值面临严重不稳定威胁之时又当别论。

当中国人实现普遍小康以后,可以断言:“多生多育”将永远不再成为对应于安全需要的需求物品簇中的贫穷物品了。

有的需求物品簇内包含的物品种类可能较少,但有的物品簇内所包含的物品种类可能多得无法穷尽。人们在现实消费时必须做出选择。

选择的原因可以有两方面:其一,对那些较低层次需求而言,人们在任一特定时期内需要消费的物品数量都是有限的:你选择了熊掌就必须放弃鱼,吃了水饺就不能再吃面条;选择了乘飞机就必须放弃乘汽车,你也不能在穿皮鞋的时候同时还穿旅游鞋。有的选择在不可得兼的时候,需要做出决断;其次,消费还受到经济能力的约束,这种约束使得具有不同经济能力的人在进行消费时,对同一物品簇的可选择范围有极大不同。富人消费时,可以凭一时喜好率性而为,这表明他对的选择范围极大,而穷人的选择范围则很小。因此,富有一族对各物品簇的物品进行选择时,都倾向于选择其中的奢侈品,而升斗小民的消费则唯有选择贫穷物品,但这丝毫不表明他们的需求偏好有什么不同,而是消费主体在具体选择时受到了不同的限制。有限的能力对各需求物品选择的限制,称为需求的经济能力约束。而作为支付能力的货币收入,则是人们劳动能力(或经济能力)的一种特殊表现形式。

经济能力与满足需求的手段相对应,你有能力采取的需求手段,这便构成了你的经济能力。你如果想成为拦路剪径的强人,可如果没有李逵的本事是不行的。就劳动手段而言,人们的劳动技能,气力大小,这是一种极其重要的经济能力。

劳动能力就个人而言,就是他通过自己的劳动并获得劳动成果──需求物品──的能力。根据关系式(式中,F表示经济能力,G为需求物品,C表示为获得该物品必须付出的代价或成本):

可知,在劳动条件(包括所支付的代价)不变时,劳动技能F越高,收获G越大。劳动技能的提高还可以用所支付的代价的降低来表示:收获物G不变,所付代价越低,经济能力越高。

从经济能力的角度看,式中G就是收入。农人果园的果实、地里的庄稼、圈养的猪羊鸡鸭鹅等,它们每天都在生长,因而每天都有收入,在这个意义上,收入确实是“一连串事件”(但不是费雪所理解的那种“事件”)。

把收入理解为货币收入是后来的事情。在交换经济里,人们不再把需求物品G本身视为收入,而仅仅把得到的货币称为收入。这当然有道理,因为货币可以极其方便地计算和用于收入的比较。这说明货币收入仅仅是人们劳动能力的一种特殊表现形式。

在货币经济条件下,收入概念被一分为二:分为“实际收入”和“名义收入”,后者也称为“货币收入”;实际收入仍然指的是需求物品G。在短缺经济里,或在恶性通货膨胀发生时,人们才能强烈感觉到两者的区别。在货币经济里,人们生产的物品是商品──一种手段,一种只为他人生产的物品,因此在交换以前,收入又是不确定的;工资也是以交换为背景的一种交换收入。所有这些,我们都留待以后展开讨论。

经济能力永远是就人的能力而言的,所以生产力也从来都是劳动生产力。有一个必须澄清的谬误:过去经济学有所谓“土地的生产力”、“资本的生产力”之说,这是思维混乱的产物,因为这等价于在说:土地的技能、资本的技能,但某种“死物”如何能有技能呢?至于土地的肥力,设备的效能,后者包含着技术因素,因而仍然属于人的而不是物的能力;土地的肥力则是上帝的恩赐,一种自然条件而已,只存在条件好或不好的区别。一般情况下,土地的肥力需要人的养护,因而其中也包含某些技术因素在内。中东一些国家盛产石油,因而是世界上少数最富裕的地区之一,但人们并不一般地说他们的社会生产力很高。自然条件的好坏因此和生产力的高低有了显著区别。

需要是结构的,有着明显的层次,因此需求也是结构的。我们必须从总体上来理解和把握人的需求结构,正如马斯洛所说:“需要食物的,是张三个人,而非张三的胃。动机来自个体整体,而非他的某一部分。动机满足所影响的也是个体整体。”张三的胃可以接受任何食物,但张三这个人却对食物百般挑剔。不从需求结构的总体上来把握,我们就不能理解“张三”是如何挑剔的。如果说,需要的结构在人类之间都是相似的,因为人都是上帝的造物,任何个体之间在机能上都是同构的;那么,由于经济能力的约束,人们的需求结构就有了差异,有时甚至差异巨大。

反过来理解也一样:人的需求结构的差异,大致对应着经济能力的差异;人的经济能力的变化,是导致人的需求结构变化的根本原因。

[1] 马歇尔在他的《原理》一书中断言,价格上升,物品的需求将降低;价格下降,物品的需求便将上升。有个叫吉芬的人给马歇尔写信,谈到土豆这种穷人的主食,在价格上升时,社会需求反而增加,价格下将时,人们的消费量反而降低。有学者断言,这是一种绝无仅有的现象。但事实是,这是一种普遍现象。

爱华网

爱华网