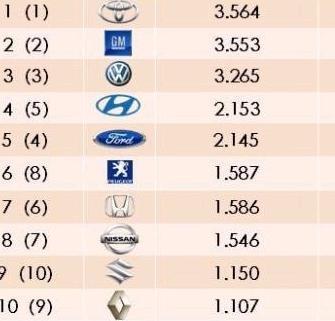

2006年,中央电视台用三年的时间制作了记录片《大国崛起》,央视热播后,一直位居收视率第一。正如记录片播音员用淳厚的音质所述说的大国传奇一样,“征服是从被征服开始的”,“大国的崛起,是一个时代的开始,同时也宣告了一个时代的结束”。 今天,在中国产业地图上,我们看到啤酒业正在经历浴火重生般的涅磐,外资的战略转移,就像当年远离欧洲的英吉利海峡那端的小岛,诞生了一台不起眼的蒸汽机一样,预示着工业革命的到来,然后以迅雷不及掩耳之势横扫整个欧洲,直至冰雪覆盖的西伯利亚和空旷富饶的美洲。这意味着,不仅仅是战略的转移,更是时代主题、主旋律和主战场的转移。在带来激烈竞争和残酷事实的同时,也带给中国啤酒企业在应对中蜕变,在挑战中重生,在学习中成长,在变革中创新。我们更希望看到的是在新一轮竞争浪潮的切换里,浮现出属于我们民族工业的强势大品牌的崛起! 一、啤酒的迁移啤酒 ( beer ),一词来源于拉丁语 bibere ,就是“喝”的意思。现在啤酒已成为一种世界性的饮料,也是当今世界产量最大的一种酒类。啤酒是有历史的,啤酒的迁移与在全球的漫游,构成了啤酒历史辉煌璀璨的文化结晶。(一)啤酒的起源对于啤酒的起源考证,众说纷纭。据考古学家发现证明,人类最早的酿酒记载出现在六千年前,记录这一活动的是苏美尔人。苏美尔位于底格里斯河和幼发拉底河流域,包括南美索布达米娅和古巴比伦城, 也就是现在的伊拉克地区。从公元前三千年的 Gilgamesh ( 吉尔伽美什,传说中的苏美尔国王,半人半神的君主)史诗中,我们可以知道那个时期面包和啤酒同样是非常重要的东西。公元前 2000 年前,在苏美尔帝国消亡之后,巴比伦人成了这里的新统治者。巴比伦文明是从苏美尔文明中衍生出来的,巴比伦人对啤酒也是非常推崇。历史学家考证后认为巴比伦人曾经酿造过二十种以上的啤酒。后来,巴比伦人还把啤酒出口到了埃及。巴比伦汉莫拉比 ( Hammurabi ) 法典是古代人类最杰出的法律典籍之一,其中就规定了按照等级制度建立的啤酒配给制度。由此,啤酒起源于美索布达米娅( Mesopotamia ),在巴比伦时代正式有史记载。成为公认的一种说法。(二)啤酒的无边界迁移其实世界上很多地方也都有早期的发酵酒。比如,我国西藏就有用青稞酿造的发酵酒,甚至在中东一些地区还有用骆驼奶酿造的酒。在埃及人之后学会酿造啤酒的是希腊和罗马人,且在葡萄酒没有成气候之前,啤酒一直是地中海地区最受欢迎的酒精饮料。但到了罗马帝国时期,葡萄酒成为了酒神巴克斯的饮料,而啤酒只能在葡萄不能种植的偏远地区才能酿造,古罗马人把啤酒看作是野蛮人的酒。德国是对啤酒酿造有突出贡献的国家,德国人酿造啤酒的最早记录出现在公元前 800 年的“铁器时代” ( Hallstatt Period ), 在今天的 Kulmbach 地区发现的盛放啤酒用的双耳罐就出自这个时期。古罗马的历史学家 Tacitus 曾经写道:“日耳曼人喝一种用大麦酿造的酒,与葡萄酒相比非常不一样。”啤酒在这个时期是无法储存的,酒质混浊,也没有什么泡沫。早期文明认为啤酒具有一种超自然的力量,那种陶醉的感觉被认为是有神灵的,而喝下啤酒的人也就拥有了这种魔力。当然,古代德国人不仅仅把啤酒看作是上帝的赏赐,他们也像古埃及人一样出于享乐而酿造啤酒。比如,在芬兰叙事诗歌 Kalewala 中,有大约四百行用来赞美啤酒,而只有两百行来描述世界的起源。按照日耳曼史诗的说法,葡萄酒是给上帝喝的,啤酒是给凡人享用的,而蜂蜜酒( Mead )是给死人喝的。但是无论如何,啤酒曾经在人类历史上扮演了非常重要的角色,它使得人类从游牧生活过渡到农耕。在那个时期啤酒还被认为是非常有价值的食物,而且工人们 还可能得到用啤酒支付的工资。欧洲和美国的啤酒虽然在口味和原料使用上有很大的不同,但是酿造方法还是很接近的。啤酒( beer )一词都代表了一种 lager (这种啤酒在饮用或销售前要先储存一段时间),这种啤酒包含了 90% 的水分、 3.5% 的酒精、 0.5% 的二氧化碳气、 6% 的营养精华包括蛋白质、碳水化合物、矿物质等;这种啤酒使用一种低温酵母,发酵过程比较缓慢啤酒花( Hops )是直到公元九世纪才被引入德国的。而在此之前,啤酒被称作 Ale ,早期的啤酒酿造者曾一度抵制使用啤酒花。最终,啤酒花成为了啤酒酿造不可缺少的部分,也是啤酒酿造的重要属性。由于地理和文化差异,啤酒在欧洲成为商品还是中世纪的事。今天,世界上几乎所有工业国家都生产啤酒,尤其是英国、德国、捷克和美国等国家。在历史上,古罗马皇帝查尔斯五世就曾经非常支持啤酒酿造业。从那时期起,啤酒的酿造工艺就开始大步向前发展了。在中世纪,当时的啤酒工艺基本都是僧侣们在黑暗中摸索提高的。 随着时间的流逝,啤酒出口成了大产业,出现了一些啤酒酿造中心。十四世纪汉堡成为辐射荷兰、英国和德国的啤酒酿造中心,那里有大约 1500 家啤酒厂。德国的啤酒行会( Hansa )甚至把啤酒销售到了印度。在哥伦布发现美洲大陆之前,啤酒的酿造工艺是由当地的印地安土著人来探索的。欧洲人建造的第一家啤酒厂始于 1587 年,当时的殖民地法律也鼓励销售啤酒而限制蒸馏酒消费。为了保证啤酒的质量和信誉,德国巴伐利亚公爵维尔逊五世在 1516 年颁布了《德国啤酒纯净法》( German Beer Purity Law )。这是有史以来第一部食品法规,在这个法案中规定啤酒的酿造只能使用大麦、啤酒花和纯净水。另外,对啤酒酿造起到革命性作用的还有两项发明,即瓦特( James Watt )的蒸汽机和卡尔( Carl von Linde )的人工降温。在当时就有科学家证明了要想酿造好啤酒就必须很好地控制温度,而有些温度只有在冬天才产生,但自从卡尔的发明以后,啤酒也可以在夏天酿造了总之,啤酒作为一种发酵酒在人类发展史上扮演了非常重要的作用,啤酒的多样性是其最具魅力的地方。从美国和欧洲的啤酒发展史来看,啤酒作为低酒精发酵酒将与葡萄酒一样重新回到人们的生活中并占有前所未有的重要位置。在中国,啤酒厂的小型化或者说啤酒品种的多样化是非常重要的发展方向。图:2-2-2世界啤酒大纪事 二、迁移过程的两种趋势啤酒在历史的长河里迁移,从欧洲、美洲到亚洲,乃至全世界。对于啤酒产业发展和啤酒营销发展来看,长期以来,存在着关于德国模式和美国模式的讨论。我们先来看看,这两种模式:(一)、德国模式德国作为响誉世界的“啤酒王国”,以纯正血统和悠久的历史,在世界啤酒版图里占有不可动摇的地位。德国啤酒工业发展的重要特点之一就是“种类多、分散广、集中度不高”。据德国联邦统计局公布的数据,德国是目前全世界拥有啤酒生产厂家最多的国家。2002年,德国共有1279家啤酒厂,其中有640家在巴伐利亚州;德国拥有5000多种啤酒品种。德国啤酒强调口味,主要以中小型企业为主。80%的企业年产量在500万升以下。德国,分散的区域位置,爱喝啤酒的历史传统,偏爱土著的地方风味啤酒,等等,都为德国啤酒追求个性化分散发展模式奠定了消费土壤。随处可见的小酒馆,风格各异的文化聚会,集餐饮娱乐休闲一体的酒吧文化,使得德国啤酒生产商都注重发展优良品质和独特风味的特色品牌啤酒。正是因为,这种对土著啤酒的特殊忠诚与偏好,外来啤酒要想在德国有所作为非常困难。即使是德国当地的啤酒大厂,如拉格啤酒(Lager),在科隆占有90%的市场,其未挥发啤酒花及高淡啤比尔森(PilsenerBier)引发欧美诸多仿制,于1997年成为德国第一个被欧盟确定为保护品牌的啤酒,也依然没有统一德国。其它如Warsteiner、Beck、Bitbuiger、Krombacher、Konig,更不可能整合全国市场。由于品牌及市场集中度不高,国内没有形成相对垄断的品牌和市场保护,在近年来,外资进入德国市场掀起了一阵收购狂潮。2001年荷兰喜力收购了巴伐利亚著名品牌普拉纳,同年7月,比利时“国际酿造”收购Disbels,同年8月,国际酿造再度收购德国百年老牌啤酒贝克,2004年1月嘉士伯收购HOLSTEN-BRAUEREI。而越南的TigerBeer、泰国的Elephant、南非的Castle Lager、日本的Sapporo及玻利惟亚的Pacena等都纷纷进入德国市场。过度分散、没有整体抗击能力、全国市场的一盘棋的难以统一,这种德国啤酒工业的状况,就像德国历史一样:总是在多元和分散的局面中,寻求统一。德国的诗人歌德曾呐喊“德国在哪里?”今天的德国啤酒工业,在充分发挥个性、风格、小众的特点背后,也依然面临啤酒整合和统一的难题!(二)、美国模式美国,作为一个现代企业制度和贸易自由化的标榜者。在“公平”的市场竞争中,不断优化和探寻做大做强的方式,是其特点。美国啤酒工业,和德国正好相反,是处于品牌和市场高度集中的模式。通过自主发展、收购、兼并等方式,由散到集中,由小到大,并孵化出几个巨型啤酒集团。美国79%的市场是由3家大公司控制的。美国第一大啤酒企业A-B的年产量是1400万吨以上,市场占有率达到48%。占全球市场份额的10%。其主打品牌百威列居全球啤酒销量第一名。第二大啤酒公司米勒年产量也高达700多万吨,市场占有率达到22%。仅此两家,已经超过中国啤酒企业年产量的总和。美国痞积市场在1975年以前,五大品牌产销量超过全国63%;十年后,超过74%;又五年后,超过90%。其整合和集中程度,管中窥豹,略见一斑。图:2-2-1美国主要啤酒及品牌 (三)、中国的选择 中国啤酒工业从2002年以2386万吨的产量名列世界第一后,已经超越美国成为世界最大的啤酒消费市场。与美国一支百威主导半壁江山的强势形势相比,中国啤酒市场和啤酒工业还显得过于分散与凌乱。 中国目前年产量在20万吨以上的啤酒厂有20多家,啤酒品牌集中度低,市场集中度低,区域品牌林立。即使像目前的全国三大品牌青岛啤酒、燕京啤酒、华润啤酒年产量也仅占到全国的35%以上。而全国近500家啤酒厂80%-90%都是中小型、地方型、区域品牌啤酒。德国的特点是“产能不集中,品牌不集中”;美国是“产能集中,品牌集中”;中国是“产能集中,而品牌不集中”。这与中国企业不擅长运做品牌有关。也与中国企业,在新历史挑战前,面对兼并、收购、重组、上市等资本运做手法不熟悉有关。中国中小型啤酒企业,在短时间范围内,保持自己区域优势并获得在各自区域发展的道路是必然的,全国市场整体化程度,在短时间范围内也很难真正实现。但我们应该看到,利用资本手段,通过资本运做,形成3~5家超大型啤酒集团的格局已经出现。未来的中小型企业,真正面临着“不在沉默中奋起,就在沉默中毁灭”的惨烈竞争势态。图:2-2-3中国啤酒发展阶段 三、中国大品牌崛起之路进入2005年后,外资进入中国啤酒业的步伐更为快速:合资公司华润雪花啤酒4月11日以1.25亿人民币收购阜阳市雪地啤酒;青岛啤酒宣布公司董事会已批准美国安海斯-布希公司(AB公司)在青岛啤酒的股权比例将由原来的9.9%增加至27%,成为青岛啤酒最大的非政府股东;4月18日,全球啤酒著名品牌“喜力”在上海签约收购了“苏啤老大”——大富豪公司40%的股份;比利时英特布鲁、英国纽卡索、荷兰喜力、丹麦嘉士伯、日本朝日等跨国啤酒巨子也通过各种形式介入了中国啤酒产业。“随着外资收购速度的加快,中国啤酒市场的竞争正在发生变化:最初啤酒行业有1000多家企业,经过收购兼并,目前还剩下400多家,今后啤酒企业的数量还将减少。而这种竞争最终将带来更高层面的较量。”我们来看看,中国本土大品牌崛起的资本运做手法。 上个世纪到现在,中国啤酒工业的主旋律概括起来就是两个字“并购”。1994年是中国啤酒业结构性变化的“标志”,因为从一年起,一个外行业资本开始了在啤酒业上演一次又一次精彩的“并购游戏”,他就是“华润集团”;也是从1994年这个时候开始,以象征中国民族啤酒业振兴的“青岛啤酒”,开始了它日后的一次次“并购战”,并这场以“并购”为主要手段的“资本战”中,伴随“青岛啤酒”左右的还有华润集团和燕京啤酒,他们共同将啤酒行业“资本并购战”延续到今天。 1. 青岛啤酒的并购战略回顾中国啤酒业这10年“资本并购战”,不难看出有一个“分界点”,那就是2001年的前后对比。经过5年多的“横向收购”,“青岛啤酒”已经完成了初步设定的“规模竞争力”,就在这时,青岛啤酒迎来了从彭作义时代的“做大做强”到金志国时代的“做强做大”,其规模扩张战略也由过去的“外延式扩大产量”到“内涵式扩大产能”的过渡,标志者“青岛啤酒”正驶入打造中国啤酒第一品牌战略的“快车道”,将致力内部整合和提高企业核心竞争力,作为“规模扩张”后的“战略选择”。于是近5年来,“青岛啤酒”在“资本并购战”上,表现得更加关注被收购企业的区域竞争力优势和企业潜在发展力上。 经过十几年的拼杀,以青啤、燕京、雪花为代表的中国啤酒已经具备了一定的参与国际竞争的能力,但目前我国整体上仍有1/3的啤酒厂不具备盈利能力,靠低成本收购完成其扩张的青岛啤酒总经理金志国感触颇深:“与国际啤酒大公司相比,青啤在资产、赢利能力、创新能力、国际化水平等方面仍存在着很大差距!”啤酒行业是一个靠规模实现效益的行业,但“规模≠效益”。稍微回顾一下,我们不难发现,青岛啤酒在早期的收购过程中,过于强调扩张的低成本概念,结果背负了一大堆“小舢板式”啤酒企业,当期成本低而运营成本高,较重的历史包袱使青啤到现在为止仍没有形成真正的战斗能力。青啤也认识到了这一点,因此积极探索国际化合作,引入成熟的管理理念,以弥补前期的不足。 2. 燕京啤酒的并购战略占据华北市场50%份额的“燕京啤酒”,自2003年以来展开了对啤酒业的大规模并购步伐。 采用了“强强联合”的模式,取得了不错的成绩。首先是成功收购了近三年的啤酒产销量均稳定在40万吨左右,位列中国啤酒行业前10强,有着福建省第一大啤酒企业和第一知名品牌的“惠泉啤酒”,这是“燕京”近年收购的15家企业中规模最大、资产质量状况最理想的一宗。在接手惠泉啤酒之后,“燕京”在福建市场的产能将超过70万吨,可望占得当地50%以上的市场份额。燕京不仅为其与青啤、华润等企业争夺国内啤酒市场赢得重要砝码,而且奠定了燕京进军台湾市场的基础。其次是成功收购了广西桂林的“漓泉啤酒”。2004年10月,这一庄看成是“燕京啤酒”最具战略意义的收购,迎来了对广西市场的新起点,总投资1.5亿元,占地300亩的燕京啤酒(广西玉林)股份有限公司正式开工建设,据北京燕京集团副总经理、燕京啤酒(桂林漓泉)股份公司董事长田建华先生介绍,该项目计划2005年12月底前投产,年产规模10万吨,至此加上在2002年以2450万元收购的福建汇源啤酒公司,并在此基础上扩建成年产30万吨的生产基地,“燕京啤酒”华南事业部对南方市场的进攻已初具规模。 至此,作为国有大型企业的燕京啤酒集团公司,目前已经分别在香港红筹股和深圳A股上市,下属控股子公司(厂)达18个,其中有“漓泉”、“惠泉”、“仙都”等啤酒生产企业家。 12 3. 华润雪花的并购战略 驰战在啤酒并购战场的另一个“并购英雄”,就是1994年以一个“啤酒外行”进入内地啤酒行业的“香港华润集团”。从1994年的一无所有,到现在的全国第二大啤酒集团,“华润集团”走过了一条纯粹资本并购之路,依托在香港资本市场的融资能力,将一个又一个具备竞争力优势的内地啤酒厂收归己有:“沈阳雪花”、“四川蓝剑啤酒”、“安徽零点啤酒”等等。 2004年“华润集团”在并购上再进一步,将目标锁定在高端收购。3月以3500万美元的巨资持有浙江钱啤集团股份有限公司70%的股份,据统计,“钱啤”2003年的销售量为24万吨,年增长达到26%。凭借其影响力和销售渠道,“华润”迅速扩大其在浙江市场份额的目标也就顺理成章。2004年8月27日,“华润雪花”宣布投资6.8亿元人民币在东莞兴建啤酒厂,预计2006年可建成投产,全面投产后产能将达30万吨,届时华润啤酒将拥有37家生产厂,总产能将直逼520万吨短期内可稳坐全国第一;9月15日,华润雪花啤酒以7100万美元收购澳洲狮王啤酒在内地分别位于苏州、常州和无锡的3家啤酒厂,合共51.6万千升生产能力;至此“华润啤酒”目前已经构筑起由东北(辽宁、吉林为核心)、西南(四川蓝剑)、华中(湖北、安徽)、京津、广东(深圳怡宝饮料)组成的竞争势力范围,结合被并购企业在当地市场具备较高市场占有率优势和品牌影响力,在华润啤酒在势力范围内具备相当强的市场控制力。 四、大品牌之路还很漫长…… 中国这个全球最大的啤酒市场,经过一番并购和发展后,现在的青啤、燕京、华润三大啤酒集团暂居第一梯队,珠啤、重啤、哈啤、金星紧随其后。 “我们必须明确:国际化只是一个过程,并不是最终的结果!”在关于国际化的问题上,燕京啤酒集团的副总经理毕贵索明确表示:“燕京啤酒国际化的最终目的必然是为了发展中国的民族啤酒工业、打造世界级的中国啤酒品牌。” 如今世界几大啤酒巨头均已在中国安家落户,面对新一轮来势汹汹的国际资本浪潮,摆在中国啤酒业面前的是鲜花还是荆棘?是坦途还是陷阱?是国际化还是被国际化?在未来的几年时间里,中国啤酒业将走向何处?国际啤酒巨头与中国啤酒的角力谁能胜出?中国的啤酒品牌能否成功突围? 我们拭目以待,我们期待中国啤酒大品牌崛起之路更加光明…… 附1:世界啤酒简史略影1. 公元前3000年左右,于古埃及和美索不达米亚(今伊拉克)地区发现啤酒。这一历史事实可以在王墓的墓壁上得以证实。史料记载,啤酒历史的诞生。2. 公元6世纪,啤酒的制作方法由埃及经北非、伊比利亚半岛、法国传入德国。那时啤酒的制作主要在教堂、修道院中进行。3. 公元11世纪,啤酒花由斯拉夫人用于啤酒。 4. 1516年,由巴伐利亚领邦的威廉四世提出世界著名的“啤酒纯粹法”。 5. 1480年,以德国南部为中心,发展出了发酵法,啤酒质量有了大幅提高,啤酒制造业空前发展。 6. 1800年时期,随着蒸汽机的发明,啤酒生产中大部分实现了机械化,生产量得到了提高,质量比较稳定,价格较便宜。 7. 1830年左右,德国的啤酒技术人员分布到了欧洲各地,将啤酒工艺传播到全世界。

附件2:中国的啤酒历史略影1. 1900----1949原料大多进口,技术由西方控制,饮用者为洋人、上层华人。 2. 1949----1959由日本引入二棱大麦,技术由中方控制,工厂有17家。 3. 1957----1966酒花实现自给,自行设计、装备一批小型啤酒厂。 4. 1970----1978在中小城市建立一批小型啤酒厂,饮用啤酒的习惯开始普及,啤酒专用设备定点生产。 5. 1979----1988全国出现啤酒热、大量引西方技术、设备,建立中大规模的啤酒厂,啤酒生产每年以30%递增。 6. 1989----1992啤酒市场出现竞争,小型啤酒厂面临倒闭,中型啤酒厂开始改造,产品多样化,提高产品产量、质量。

爱华网

爱华网