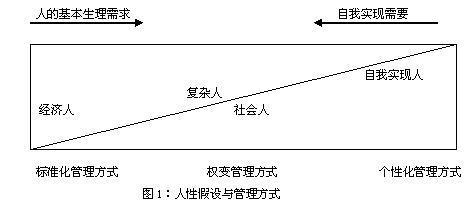

迄今为止,作为管理理论前提的管理人性假设大致有“经济人”、“社会人”、“自我实现的人”、“复杂人”和“道德人”等五种典型表达,正是在这五种典型表达下,形成了形形色色的管理理论。

西方管理学的人性假设理论基本上都是建立在心理学研究成果基础上的,其中尤其以马斯洛的“需求层次理论”影响最大,无论赞同与否,基本上都将其当作了各种理论发展的界碑和评价标准。因此,为了对各种人性假设理论有一个更准确的把握,我们有必要了解一下西方心理学的发展状况,特别是有必要对马斯洛晚期对其需求理论的自我修正给予足够的关注。

众所周知,1954年在《动机与人格》一书中,马斯洛提出了著名的需求层次理论,认为人的基本需要从低级到高级依次是生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要和自我实现的需要。但随着对自我实现的人的研究的深入,马斯洛也在不断完善其需要理论,他先是将需要区分为“缺失性的”和“成长性的”,前四种是缺失性的,而自我实现的人则是成长性的。缺失性需要起源于实际的或感知到的环境或自我的缺失,本质上是有机体身上的赤字所形成的需要,个体会努力从环境中寻求能使其需要得以满足的东西,无论是物质上的、人际关系的还是社会地位的,这些需要的满足完全依赖于外界。成长是导致自我实现的种种过程,成长性动机就是被自我实现的趋向所激发的动机。马斯洛将成长性动机也称为超越性动机,是从超越缺失性动机的意义上讲的。

1967年,马斯洛发表《自我实现及其超越》和《超越性动机论:价值生活的生物学根基》两篇文章,他将自我实现概念中的“自我”不仅仅局限于作为“小我”的个体存在,而是已经扩大到了包括世界的各个方面在内,并超越了自我与非我之分的“扩大了的自我”。

1969年,《超越的种种含义》和《Z理论》两篇文章分别发表在《超个人心理学杂志》创刊号和第2期上,标志着马斯洛超越性动机理论的成熟。他指出,超越指的是人类意识最高而最广泛或整体的水平,超越是作为目的而不是作为手段发挥作用,并和一个人自己、和有重要关系的他人、和一般人、和大自然以及和宇宙发生关系。

从上面的介绍中,至少有两点应该引起我们的重视:第一点是他将人的需要重新划分为“缺失性需要”和“成长性需要”,前者是因应环境或自我的缺失而产生的,后者是本身自动自发的。马斯洛将环境和自我的缺失归于一类,实际上包含了这样一个观点:人不仅可以将环境当作客体,也可以将自身当作客体,当人将自我的思想和身体当作客体时,与东方哲学中的“内省”和“修身”是一致的。

第二点是他将“自我实现”提升为“自我超越”,而且这里的“超越”是从“小我”到“大我”的不断扩大,是通过将自我圆圈的扩大而将“非我”(他人)包含在内的,并不是从“自利”到“利他”的跳跃式“跨越”。这一点与儒家修身、齐家、治国、平天下的顺序是一致的。

另外,在西方研究需要与动机理论的心理学家中,至少还有两位应该进入我们的视野,即弗洛姆和阿德勒,他们两人都曾经是弗洛伊德的忠实信徒,后来走上了完全不同的道路,弗洛姆一直致力于对弗洛伊德动机理论的修正和完善,而阿德勒则完全抛弃了弗氏泛性论的心理分析观点。但是他们关于人的需要的观点却与马斯洛晚期的观点都有着异曲同工之妙。

弗洛姆认为人的基本需要包括“自由的需要”和“安全的需要”,人的这两种需要得不到满足时会产生不健康的和健康的两种行为倾向,其中不健康的行为倾向表现为受虐和施虐、破坏和迎合;而健康的行为倾向表现为“自发性活动”,即基于人的潜能而不是强迫性的。

阿德勒在批判弗洛伊德泛性论错误的基础上,创建了“个体心理学”体系,其核心思想是个体的“自我理想”与“自卑感补偿”构成个性发展的动力,他把人视为“群居性的社会动物”,而人的合作欲及“生活意义”是决定个性发展的基本起点。

通过对以上心理学家基本观点的综合,我们基本上可以得出这样的结论:人的本性就在于“趋利避害”两个方面,其中“趋利性”可以理解为人的主体性,是指来自于人的内心的价值追求,是自动自发的,且具有强烈的目的性;“避害性”可以理解为人的客体性,是指人对来自外界(包括人自身)的缺失的补偿性需求。通过下面的列表我们可以看得更清楚:

上表中有几点需要说明:

1.工具人和经济人

工具人假设是将被管理者看作纯粹客体,是消极被动的,“一般愿意受人指挥,希望逃避责任,相对而言没有什么进取心,把安全感看得重于一切。”相应的管理措施是给予有效的激励。

经济人假设是将被管理者看作完全是受经济利益驱动的,具有很强烈的进取心和目的性,但是也可能产生极大的破坏性,所以必须制定各种规章制度加以约束,相应的管理措施重在控制。

2.社会人和道德人

社会人假设强调的是人的社会性和“集体主义”倾向,相对来说容易忽视人的个体性和内在驱动力,所以归于“客体性”一类。以“道德人”名义出现的文化人假设也有同样的弊病,“文化的主要任务之一就是加强社会的秩序性和稳定性,所以它才会制定出各种规章制度。一个人若想逃避孤独、脆弱和自身不断的变化,那么最好的办法就是融入群体,融入这个群体中为数众多的固定的小团体当中。但是,若是将自我融入群体当中,以此来逃避孤独、脆弱和不断的变化,又会压制个人的需要。”正如弗洛姆所说:自由的社会不安全,安全的社会不自由。

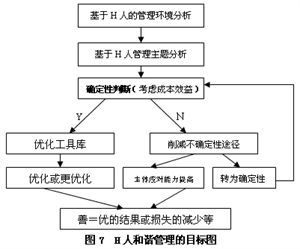

为了更清晰地梳理现有的管理理论,并预测未来管理理论的发展方向,笔者开发了如下以人性假设为基础的分析模型:

onmousewheel="return bbimg(this)" height=539 width=490 onload=javascript:resizepic(this) align=middle border=0>

象限1

工具人假设。被管理者受到严格的制度规范和强烈的管理者意志的双重控制,既不自由也不安全,对应于奴隶制型管理模式。

象限2

经济人假设。被管理者并没有严格的人身约束,但受到强烈的管理者意志的控制,随时有被炒鱿鱼的危险,自由但不安全,对应于经典的美国式管理模式。

象限3

社会人假设。被管理者受到“集体主义”规范的约束,管理者意志的控制不强烈,安全但不自由,对应于经典的日本式管理模式。

象限4

主体人假设。人人都既是管理者又是被管理者,主体和客体高度统一,以自我约束为主,达到“随心所欲不逾矩”的境界,既安全又自由,对应于未来中国式管理模式。

爱华网

爱华网