凭借直面顾客,直接获得消费者货币选票之“天然特权”的商家们,忽然发现,自己是聪明反被聪明误:错将砒霜当成了“蜜饯”。何为其“蜜饯”?进场费是也;又何以成了“砒霜”?当零售商把进场费视为“免费午餐”,坐享其利,何不快哉,真可谓甜蜜的事业啊!而至今日,它竞使自身机体日益溃烂下去,进场费也简直成了毒药。

进场费倍受诟病并没有动动摇终端零售商大肆收取高额进场费的决心,殊不知,一场灾难正渐渐地凝结着零售大佬们脸上的笑容。

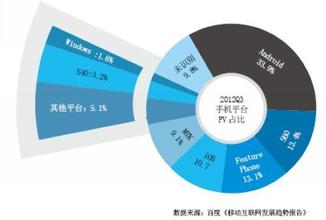

让我们先来看一个统计表格:

以上的表格告诉我们,内资超市的商品周期比较复杂,30天以下的占13%,30天至60天的占21%,60天至180天的占35%,180天至360天的占14%,一年以上的占17%;而外资超市的这五个比例分别为:40%,30%,30%,0,0。从这两组数据的对比分析中,我们发现国内超市的商品周转速度远远低于外资超市,较大比重的商品呈现出严重滞销的局面。这对于那些在高额进场费安抚下得意洋洋的零售大佬而言,颇有“被煮之蛙”的嫌疑。

的确,我们正在由公司经济向客户经济过渡,顾客的货币选票日显其交易中的决定作用。进场费便成为一种借助市场垄断地位寻租的霸道行径,由其重权在握——手握消费者的“消费权”,制造商不得不向其低头就犯,久而久之将这个本来带有浓重而明显的腐败色调的风气合理化了。但既然是黑暗的,就算被合理化,它的危害性还是无可避免的。

进场费这不仅造成了被剥削的上游供应商经营的日益艰难,以至像家电行业“官逼民反”——终于各自自办渠道了。而更为严重的是,现它已祸及自身了。这种恶劣的收费搜刮,给零售企业自身带来的负面影响也是长期的、隐性的,也是恶劣的,它使得中国这些零售企业运营机制的持续恶化、创新能力丧失。

首先,因为可以“征收”上游供应商包括进场费在内的各种费用造成了严重的商品滞销以及令人瞠目的库存。这致使超市无法引进许多有潜力的新商品。

其次,来自供货商的巨大利润,逆向“哺育”了企业惰性,滋生了采购腐败,并最终演化成了反对变革的势力。据研究机构的调查研究结果表明,各家超市的净利润中来自供货商的“纳贡”非常突出。如联华超市(0980.HK)今年上半年由供应商提供的促销费、上架费、仓储运输费和资讯费共6.3亿元,是该公司税后净利的3.5倍。京客隆今年上半年收自供货商提供的推广费、上架费和其他收入共9825.4万元,是其税后净利的5.5倍。

即便是那些意识到上述弊端的企业,想走出泥潭,想不收进场费的同时请求上游降价低商品采购价格,却遭到了拒绝。2003年夏天,步步高连锁超市董事长王填吸取家乐福遭炒货协会拒绝供货的教训,宣布取消进场费,同时希望供货商能够把商品的进货价格压低。但结果适得其反,为了保证给各家渠道商的价格保持一致,供应商们并不肯在价格上让步。因此,在2004年8月,王填宣布放弃“取消进场费”的承诺。经此折腾,在进场费上付出的代价是损失500多万元的利润。

其实,也可谓是冰冻三尺非一日之寒,上述现象的形成也有着深刻的原因——过度重视毛利率。只不过,由于观念上的误区国内零售企业似乎没把帐算好,就循着传统的思维大刀阔斧的干了起来。殊不知,超市业对毛利率的考核,正如地方政府过去只追求GDP指标一样,造成了一系列后遗症。

研究机构发布的研究结果表明,目前国内超市通行的毛利率指标约为14%左右,净利能够维持4%的水平。毛利率是个硬指标,企业往往希望这个指标只升不降。而很多外资超市更注重标价和净利润,毛利率则可以随着市场环境的不同进行改变。比如,在目前的市场环境下,在中国开店的外资超市可以也将毛利定在14%,但是他们可以同时将标价低于内资超市6%,净利率又高于内资超市8%。一旦市场竞争加剧,他们可以将毛利降到10%,标价低于内资10%,净利高于内资4%。在竞争白热化阶段,外资超市可以将毛利率再进一步降到5.5%,标价低于内资14%,同时保持和内资一样的4%的净利润。这已经非常明显的反衬出了我国内资超市的管理水平之低,运作机制之落后。

摆出问题是为了反省,我深信在运用正确方法,改变经营理念的基础上,是有可能奋起创新、再造商业理念的打拼中转危为安,走上坦途的。

爱华网

爱华网