摘要:长期存在的不良资产严重的削弱了我国银行的经营基础,影响其安全性和长期赢利能力,已成为商业银行各项业务经营中的“最短的那块木板”。妥善、高效处置不良资产,需要资本市场为之提供运作场所和工具。本文在借鉴中国工商银行的研究者对通过资本市场处置不良资产的途径研究之成果基础上,认为各种有效的处置方式,都需要法律的明确认同、支持和保障,并对之提出若干具体的立法建议。

The Legal Guarantee——Handling Non-performing Loans Through Capital Markets

Zhaohui-Chen

(College of Commerce, Bohai University, Jinzhou, 121000, China)

Abstract: The long-existing non-performing loans have seriously weakened the basic management of Chinese banks, and affected its security and the ability for the long-term profit. It has become “the shortest board” of the operation of commercial banks. Handling non-performing loans properly and efficiently requires that the capital markets provide it with operating palaces and tools. Based on the theory of handling non-performing loans through capital markets contributed by the researchers of ICBC, the article argues that every efficient handling method requires the legal confirmation, support and guarantee. Furthermore, the author puts forward several concrete proposals for the legislation.

Key words :Capital market; Non-performing loan; Reduce debts; Changed the debt into stock; Method of investing; Asset Backed Securitization; Bankruptcy Remote

目前我国金融风险主要来自银行系统。银行系统存在的风险,最明显的、突出的外部表现就是银行大量的不良资产。庞大的不良资产积累是引发金融危机的最大隐患,也是危机的表现形式。加入世界贸易组织(World Trade Organization)以后,中外资金融业的竞争将不可避免的集中于银行业务领域。[①]按照入世承诺,中国将在2007年完全开放其银行业。为了迎接竞争,把我国商业银行建设成世界一流的银行,必须采取坚决措施,解决商业银行不良资产过多的问题。

不良资产源于不良贷款,包括逾期贷款(到期限未还的贷款)、 呆滞贷款(逾期两年以上的贷款)和呆帐贷款(需要核销的收不回的贷款)三种情况。但不良资产并不等同于不良贷款,而是指由此而产生的银行债权,以及因抵押贷款无法偿还而收回的抵押物(财产)。面对数额庞大的不良资产,银行的自有资金难以支撑,解决这一难题通行的办法就是用通货膨胀来消化,让全体国民来承担。增加货币发行量偿还人们的存款,必然造成货币贬值,是用隐蔽的办法来平衡信贷资产损失。这一手段虽然奏效,但稍有不慎就会引发币值信用危机。因此,如何千方百计盘活银行不良资产,已成为当前中国金融界面临的头等大事,不可不察。由资本市场来化解不良资产,显然比银行单独承担、消化不良资产的效果更好,也比通货贬值的方法更加稳妥,化解的速度也会大大加快,是解决这一问题较为现实可行的途径。

一、通过资本市场处置不良资产的途径选择

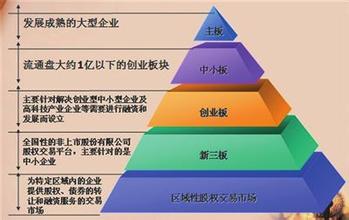

资本市场又称中长期资金市场,是与货币市场(短期资金市场)相对应而存在的一种金融市场,通常是指一年以上的金融工具交易的市场,包括股票市场、债券市场、基金市场和中长期信贷市场等。其融通的资金主要作为扩大再生产的资本使用,因此称为资本市场。通过资本市场处置不良资产,可以选择的途径包括:1、自行和解;2、不良资产出售;3、债转股;4、不良资产证券化。

1、自行和解

自行和解是解决支付不能问题的传统方法,它是一般民法意义上的和解,即当事人在无国家干预的情况下,就债权债务之解决自行达成协议。通过自行和解方式可以维系当事人之间的和谐并不需支付诉讼费用,从这个角度说,它不失为一种节约社会成本的解决方式。然而当维系一种表面的和谐已毫无意义时,这种维系也就失去了存在的价值。[②]在银企之间通过自行和解,达到尽可能减少贷款损失的目的,也称为贷款重组。目前自行和解或贷款重组的主要方式有:

1)、减让债权。减让债权是指贷款银行减少其对自身债权之主张,同意借款人以低于贷款本息的现金偿还到期的债务,从而减轻借款人之债务,令其及时偿还部分债务,以实现银行部分债权的解决方式。在此情形下,贷款银行要承担豁免债务的损失。

2)、“折价抵贷”。是指贷款银行与借款人修改原还款条件,同意借款人以原材料、库存商品、固定资产等非现金资产折价抵偿到期贷款本息,银行再设法出售这些财产,以实现自己的债权。

3)、“债权互换”。是指银行将借款人的部分债权,如“应收账款”划转到银行,抵偿部分贷款本息,银行取得债权人的地位后,再向借款人的债务人主张债权。银行基于其经济地位和其他有利因素,往往比借款人更有能力催缴欠款。

4)、“混合重组”。是指借款人以现金、非现金资产等组合清偿贷款本息,贷款银行也采取多种形式的让步,如银行以放弃期限利益同意债务人延长贷款偿还期限等方式,满足自身债权。

2、出售不良资产

1)、出售债权。是指大银行利用自身的信誉和信息集成的优势,将债权出售给中小银行、非银行金融机构。此举对出售者而言是不良资产的变现,但对于购买者而言,往往也有利可图:例如借此拓展自己的业务空间,或向自身优势不甚明显的领域渗透。

2)、出售实物资产。是指银行通过“折价抵贷”取得借款人的非现金资产所有权后,以公开拍卖等方式让渡其使用价值,实现其价值的方式。实践中也存在银行以该资产出资从而得以其收益满足自身债权的方式。

3、债转股

债转股是债权转股权的简称,就是把原来银行与企业间的债权债务关系,转变为金融资产管理公司(Assets Management Corporation,简称AMC)与企业间的持股与被持股或控股与被控股的关系,由原来的还本付息转变为按股分红。债转股的实施分为两个阶段,一是银行将贷款债权转让给AMC;二是AMC将受让的债权转变为对企业的股权。AMC实际上成为企业阶段性持股的股东,依法行使股东权利,参与公司重大事务的决策,但不干涉企业的正常生产经营活动。

有论者指出,债转股令部分国有企业享有殊遇,破坏了市场竞争规则,令未实行债转股的企业负担较重,从而在市场竞争中处于劣势,势必又会造成另一批企业的亏损。[③]本文作者认为:这只是问题的一个方面。而从另一角度出发,市场竞争并不是零和博弈,部分国有企业倘若凭借债转股而脱离困境,不但对其上、下游企业大有裨益,而且可以带动国民经济的整体繁荣,民营经济和外资企业也可从中受益。债转股的利弊得失,不可泛泛而谈,关键在于具体运作。

4、不良资产证券化

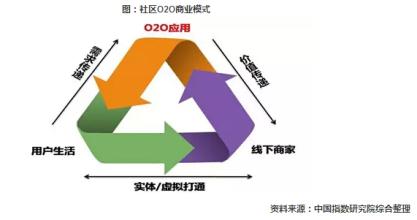

不良资产证券化(Asset Backed Securitization)是银行指通过资产管理公司(AMC),有选择的出售不良资产给特殊的金融机构——特设载体(Special-purpose Vehicle,简称SPV,一般为有限责任公司),由SPV将不良资产进行整合,再运用超额担保、第三方担保、保险公司承保等信用增级手段,发行以未来收益为支撑的债券,来解决银行不良资产问题。[④]不良资产证券化,不单纯是处置不良资产的有效途径,也应当成为民营经济发展的广阔空间。资产证券化的一般运作程序如下图所示:

二、通过资本市场处置不良资产的法律保障

银行改革的一个重要环节就是对不良资产的处置。通过资本市场处置不良资产是一种可以有效加快处置进程的可取举措,同时也需要法律层面的保障措施。其法律保障大体上应当包括两方面的内容:一方面,国家要对银行进入投资领域给予一定的法律支持,如从我国银行业发展现状考虑,银行全面介入风险投资领域的时机尚不成熟,则至少可在不良资产处置方面出台特别立法,使银行可以适当运用资本运营手段处置不良资产。[⑤]另一方面,对银行在通过资本市场处置不良资产过程中出现的有损国家、社会和他人利益的行为,需要法律予以规制和制裁,从另一方面保障合法行为不受质疑和追究。

1、自行和解的法律保障

自行和解是处置不良资产的有效手段,需要法律的肯定和支持。银行减让债权,要承担其所豁免的那部分债务的损失。但是,也应当看到,如果银行不减让债权促使企业尽早还贷,而是采用诉讼手段,相关费用的支出也将大大增加。据建行安徽省分行资产保全部有关人士所言,该行对在芜湖市26家企业的38932万元贷款债权,如果通过起诉主张权利,则诉讼、评估费用将近700万元。[⑥]同时,拖欠贷款的企业往往确实经营不善,周转不灵,如果银行方面穷追猛打迫其还贷,欠款企业在绝无生路的情况下可能会申请破产,一旦启动破产还贷程序,银行除可行使别除权的财产外,只能和其他商业债权人按比例分配破产财产。此举之得失与减让债权相比,在有些情况下并无可取之处。因此对于银行的减让债权,法律应当肯定为其自主经营权之行使。同时,对国有商业银行减让债权进行监督,对不适当的造成国有资产流失的行为要及时发现、严肃查处。

2、出售不良资产的法律保障

当前,银行处置不良资产过程中一个较大的法律障碍在于银行不可以低于账面价值的市场价出售不良资产。从哲学的视角分析,在处置不良资产这个问题上,速度和效益是一对矛盾,具有对立统一性。银行要尽快实现不良资产的变现,就可能不会实现不良资产的最大价值;同时,如果银行在不良资产问题上久拖不决,效益也无从谈起。不良资产的出售价格低于账面价格,当然会有所损失。但这一损失并不是因为不良资产的处置而发生的。当优良资产(现金)演变成不良资产,损失就已经现实的存在了,不良资产的处置只是使这一损失明朗化而已。如果不允许银行以低于账面价值的市场价出售不良资产,一味要求银行按照账面净值来实现不良资产的价值,只能是掩耳盗铃,自欺欺人,还将延误资产重组的商机,发生“冰棍效应”(不良资产如不及时处置将像“冰棍”那样融化掉)。

虽然信达、东方、长城、华融四大资产管理公司可以打折出售不良资产,但是6年来资产管理公司处置不良资产的低效率和商业银行新不良资产的激增是有目共睹的。建行已经提交报告要求国家能够允许国有商业银行通过转让、出售、拍卖方式直接处置不良资产。[⑦]此举国家立法应当支持。

但另一方面,确实存在着国有银行处置不良资产不当而导致国有资产流失的情形,其原因在于银行在处置不良资产问题上思想不重视、机构不规范、程序随意、缺乏监督。针对这种情况,法律需要予以适当的规制。

1)、立法明确出售不良资产机构内部采取项目小组的组织形式,实现工作人员、业务功能和管理技术的专业化,力求权责明确、管理科学,提高出售效率,降低道德风险。

2)、立法明确出售不良资产,必须以公开竞价为原则,并在制度上保障不排斥出价更高的潜在购买者,包括民营企业、个人以及外国人(包括外国法人与自然人)。

民营企业和个人购买不良贷款债权,尚缺乏法律的支持。当前,我国不良贷款债权的购买者只能是有贷款管理权的金融机构,包括国有银行、股份制商业银行以及非银行金融机构。⑦在辽宁一些地方,个人购买了不良贷款债权向法院要求保护时,法院的态度是不予受理。[⑧]这种做法是值得商榷的。

不良资产数额庞大,依靠有限的专业机构总是杯水车薪。发动社会力量处置不良资产,是一条现实可行的途径,同时也为民营经济的健康发展开辟了一方崭新的领域。只要不良贷款的出售是基于市场行为,符合法定程序,民营企业和个人购买不良贷款债权的行为就应当受到法律的保障。由于不良贷款债权的“不良”属性,购买不良贷款债权实质上是一种射幸行为。不能因为其所付出的对价与债权账面价值差距悬殊而否定其合法性。同时,从现实的角度考察,若法律不保障个人已购买之不良贷款债权,则实质上不可避免私力救济泛滥之虞。

因此,我国立法应当允许非金融机构包括个人购买不良贷款债权。但是,受让方作为非金融机构,是否有权向债务人收取利息,在法律上是一片空白。本文作者认为:尽管从维护国家金融秩序出发,我国法律禁止企业之间的拆贷行为,但是银行贷款债权的受让人应当有权向债务人收取利息,即使其不是金融机构。其理由在于:第一,该利息非债权受让人开展贷款业务所生,而是源于银行的合法信贷,并存续至债款全部清偿之时。保障债权受让人的取息权不会扰乱国家的金融管理秩序。第二,银行债权若不转让,债务人当然应负担贷款利息。若因为银行转让债权而不保障债权受让人的取息权,则从另一方面是免除了债务人偿还利息的义务,有失法之公平价值,同时客观上又鼓励了赖帐不还。因此立法应当明确保护不良贷款债权受让人有权向债务人收取利息。

处置不良资产的资本市场向外国人开放,也是大势所趋。引进外资参与不良资产处置,不但可以获得资金上的保障,而且可以引进国外先进的处置技术和经验。据国外财经媒体05年11月28日报道,全球最大的金融公司花旗集团表示,该集团旗下银建国际实业有限公司已经与中国华融资产管理公司签署了一项协议,同意收购中国364亿元人民币的不良贷款资产。此次收购规模创下外资收购中国银行业不良资产之最。[⑨]

我国针对这一问题的立法,相继有2001年外经贸部、财政部和人民银行联合颁布的《金融资产管理公司吸收外资参与资产重组与处置的暂行规定》、2004年国家发改委《关于金融资产管理公司对外转让不良债权有关外债管理问题的通知》、2005年商务部《关于加强外商投资处置不良资产审批管理的通知》等。但是由于立法层次低、法令多变、令出多门,导致外商或担心计划没有变化快,索性敬而远之;或在谈判时谨小慎微,并借故压低价格,令银行的操作和政府的审批也顾虑重重。因此,肃清吸引外资进入资本市场处置不良资产的法律障碍,就必须以较高层次、相对稳定的立法保障外国投资者的合法权利。

同时,立法也应对外资进入处置不良资产的资本市场加以资格上的限制和运作中的规范。比如摩根斯坦利当初派到中国的管理人员没有一位从事过不良资产处置;也有一些外资投行在参与不良资产处置时实际是“空手套白狼”。我国的立法自然当把这些毫无价值的“百万英镑”拒之门外。

3、债转股的法律保障

债转股作为一项改善国有企业负债状况的重大举措,与现行公司法有关出资方式的规定存在冲突:

按照我国2005年修订的《公司法》第27条第1款、第83条的规定,股东(发起人)的出资方式仅限于货币、实物、知识产权、土地使用权。虽然债权转股权与设立公司时的资本缴付不同,但在客观上增加了所有者权益,与投资无异。而目前支持债转股的法律依据仅仅是国家经贸委、央行发布的《关于实施债权转股权若干问题的意见》(1999),国家经贸委、财政部、央行发布的《企业债转股方案审核规定》(1999),以及国家经贸委发布的《关于债转股企业规范操作和强化管理的通知》(2000)等。从法理学的角度分析:国务院部委制定的上述规范性文件相对于全国人大制定的《公司法》而言,属于下位法,不应与作为上位法的《公司法》发生冲突。 不依照法律、超越法律的底线来制定规章和政策,显然是违法行为。然而,法律尽管有其规范性和稳定性,但也绝不能成为僵硬的教条。英国衡平法的产生历程以及大陆法系国家重视发挥判例法的作用这些事实,都从一个侧面说明法律的调整往往滞后于社会的发展,因此法律在时代的浪潮面前不应当是坚不可摧铜墙铁壁,而应当留下一方可供迂回的空间。对待这种因合理与合法的冲突而产生的良性违法,一方面要有原则的宽容,即在目标端正和效果颇佳的前提下,不要急于从法律上否定并追究法律责任;另一方面,也要认识到这种现象的存在毕竟有损法之威严,是不得已而为之,绝不是一种正常现象,不可旷日持久,必须尽快协调解决。虽然日本、德国和韩国等大陆法系国家一般都对债转股持否定态度,但是英美法系一些国家的公司立法允许以债权和股权作为出资方式,因此从我国的现实需要出发,借鉴英美法系国家的立法,突破现行《公司法》对出资方式的限制应当是现实可行的。

同时也必须认识到:债权和股权毕竟是两种不同性质的权利。如果运作不好容易演变成“赖账有理”,与建立诚信社会的目标相悖。因此对债转股采取审慎的态度,发挥经济法平衡经济生活和行政法管理经济活动的作用是不可或缺的。2002年国家经贸委发布的《国家经贸委重点项目督察办法》,规定在债转股的执行方面,国家将重点督察企业与金融资产管理公司是否严格按照国家有关规定签署债转股协议,是否按国务院批准的债转股额度实施债转股;债转股新公司注册登记前的报批手续是否完备,公司章程是否符合债转股政策和法律、法规规定,公司法人治理结构是否完善;职工分流和扭亏脱困措施落实情况;地方政府对债转股企业承诺的配套政策是否兑现,政府接收企业办社会职能工作是否落实,是否减轻企业负担。可见,债转股是一个系统工程,涉及较多问题,因此需要各方面制度保障和合理运作,才能够向着我们预期的方向发展。

4、不良资产证券化的法律保障

1)、抵押担保债权的特定化

银行的不良资产在形成过程中,有许多设立了最高额抵押以防范风险。最高额抵押权,是指对于债权人一定范围内不特定的债权,预定一个最高限额,由债务人或第三人提供抵押物予以担保的特殊抵押权。《担保法》第61条规定:“最高额抵押的主合同债权不得转让。”因此,银行设定了最高额抵押的债权在证券化问题上遭遇到法律而非政策层面的障碍。从理论上分析,担保物权(包括抵押权)具有处分上的从属性,随债权的处分而发生移转和变化,因而银行在出售不良资产时,抵押权也随同转让。假定设定了最高额抵押的银行债权得以顺利转让,此后债务人如在最高债权额限度内再行贷款,银行若拒绝贷款请求显属违约,对债务人也显失公平。但若银行再行贷款,且新产生的债权仍在最高额抵押权保障之下,如果债务人不偿还该债务,银行顺理成章的要动用最高额抵押权来维护自身的利益。然而此时,该抵押权已经随同主债权转移,不归银行所有,再由银行主张显然不适,也会损害SPV和证券投资者的利益。

故此,在设定了最高额抵押的不良资产进入证券化操作之前,银行首先应通过与债务人的协商,变更合同条款,使之演变为一般抵押权,再以特定的债权实现证券化。

2)、破产法应支持破产隔离

实现资产证券化的中心环节是利用超额担保等手段进行信用增级,提高资信级别以通过资本市场发行证券,将不良资产的风险和收益进行分割和重组。进行信用增级,必然要求立法上对于破产隔离(Bankruptcy-Remote, 也称破产豁免)的支持。这里破产隔离包括两方面的含义:一是不良资产要与SPV自身引起的破产风险相隔离;二将是将为资产证券提供的超额担保划归自由财产,不作为破产财产分配。因为不良资产证券化构造出的资产证券欲求吸引投资者,必须通过“破产隔离”摘掉“不良”这款黑帽,以获得市场认同。

然而,我国现行破产法没有破产隔离的有关规定,新破产法草案也没有对此提供支持。SPV被作为普通法人看待,没有被法律赋予任何特权,只要其购买了不良资产,后者就作为其责任财产而存在,SPV其他业务的失败引发的破产风险,可能危及证券投资者的利益。同时,我国现行破产法仍一刀切式的坚持已作为担保物的财产不属于破产财产,但是担保物价款超过其所担保的债务数额的,超过部分属于破产财产。②这同样会使信用增级的效果大打折扣。因此,破产立法对破产隔离的认可不可或缺。但是,破产隔离又必然会对破产债权人的利益造成侵害,因此在实施中也必须采取谨慎的态度,对超额担保的破产隔离,仅以必要为限。

3)、修改相关立法,鼓励对资产证券的投资

不良资产证券化,需要投资者的资金支持。成功的资产证券化运作,会取得一个双赢的战果。然而我国的相关立法,对各类资金投资资产证券仍然不予支持。比如保险法就对保险资金的运用加以严格限制。一般而言,保险公司从收取保险费积累资金到实际支付赔款,资金处于相对闲置状态。保险公司利用这一时间差将收取保费所得用于投资,可以使保险资产增值并增强保险企业的经济实力。世界上最大的保险公司英国劳合社自1984年纯保险业务首次出现巨额亏损以来,并未影响保险业务的正常运行,原因就在于其保险资金的运用所带来的利润不但弥补了保险业务本身的亏损,而且还有盈余。因此,保险资金运用对于商业保险具有重要意义。[⑩]故而,修改保险法等有关法律规定,鼓励多种来源的闲置资金投资于资产证券,是不良资产证券化成功的保证。同时,也必须加强配套法制建设,比如通过对破产隔离制度的立法完善,以从法律上降低投资风险,保障投资者权益,方是解禁投资限制、吸引投资的根本所在。

* 本文是作者参加的中国城市金融学会“通过资本市场处置不良资产的问题与策略研究”课题的成果之一,课题主持人为中国工商银行山西省分行高级经济师王琪。

作者简介:陈朝晖,男,1977年出生于辽宁省大连市,渤海大学商学院讲师,辽宁新阳律师事务所律师,研究生学历,法学硕士,主要从事金融法和国际经济法学研究。

参考文献:

[①]陈朝晖、刘龙新.电子银行立法探讨[J].生产力研究.2003(ZK1),77.[②]参见:吴春香、陈朝晖.破产法─解析与探索[M].北京:中国财政经济出版社.2002,5-6;288-289.

[③]梁鸣鸿.国企改革中债转股法律问题探讨[EB/OL].法律图书馆(http://www.law-lib.com/

lw/lw_view.asp?no=763).2003-6-22.

[④]参见:中国工商银行江苏省分行课题组.通过资本市场处置不良资产途径研究[N].金融时报.2003-3-31.

[⑤]参见:程克群.改进银行不良资产处置法[J].商业时代.2002(10),29.

[⑥]范利祥.芜湖政府低价“买单”建行4亿不良资产引发疑云[N].中国经营报.2003-4-28.

[⑦]莽汉、综合.处置银行不良资产需要政策放活[N].经理日报.2002-10-9.

[⑧]思睿.个人购买不良资产应受法律保护[N].中国产经新闻报.2003-5-13.

[⑨]晓航.花旗5亿买下中国364亿不良贷款资产[EB/OL].http://www.ycwb.com/gb/content/2005-11/30/content

_1028707.htm.2005-11-30.

[⑩]孙南申等.进入WTO的中国涉外经济法律制度[M].北京:人民法院出版社.2003,288-289.

本文原载:《当代经济管理》2006年第2期第122——126页

爱华网

爱华网