两个书屋近40平方米的空间里,69岁的段里仁包围在十几个顶天立地的大书柜中。走过全世界300多个城市的他,在每个地方用走路的方式去丈量当地交通,书屋里挤满了他拍的20多万幅照片。

早在上世纪70年代,段里仁提出把发展公共交通和自行车交通作为中国交通工程学的重要组成部分,同时提出把交通工程作为法规、教育、工程环境和能源结合的“五E”科学,这一学说被国外专家称为“段氏交通工程理论”。世界银行交通专家组特聘段里仁为“世界银行高级交通咨询专家”。文/吴琪

交通奇缘 我与北京的交通发生联系,并且一投入就是30多年,说起来非常传奇。1973年北京饭店17层的东大楼修建完了,当时是全北京最高的建筑,用来接待外宾的。东大楼要装600套电视,但时值“文革”,我们自己供应不了天线,又没法进口。所以北京市找我这个在武汉大学研究“天线与电波传播”的老师,让我设计出600台电视只用一个天线的“共天线电视系统”。 我记得非常清楚,当时正值六月天,我住在北京饭店里,完成“共天线电视系统”后就去长安街溜达。在南河沿交通岗亭,我看到一个民警忙得汗流满面。我非常好奇,问他在干什么,走进一看,他正在用手扳交通信号灯。扳第一下,东西方向绿,南北方向红;扳第二下,南北绿,东西红;扳第三下,某个方向可以左转弯~一共要扳七下,信号灯才用上一圈,然后接着扳下一轮。只要有车走,民警的手就不能停。那时候路上的汽车非常少,需要用上交通信号灯的路口也少。可我亲眼看到民警的全手工操作,还是很吃惊。 我问他为什么不用上自动控制技术呢?这刚好和我的专业相关。这位姓卞的民警非常有兴趣,马上就跟领导打电话,说“一位湖北老乡来到我岗亭里谈自动控制,说我可以不用手扳灯了”。领导一听也有兴趣,让我第二天早上去他办公室。第二天我来到北京市公安局交通处的办公室,这位领导说,周总理也在琢磨这件事情,希望交通信号自动化。但那时没有经费,事情就此耽搁下来,我回到武汉大学继续教书了。 这一年的“国庆”前夕,突然从北京来了两个警察,通过学校党委找到我。学校还挺紧张,以为我在北京出差期间犯了什么事。两位警察告诉我,我离开北京后,当时电子部部长王诤8月份提出希望北京交通指挥用上电子技术,万里同志也非常关心。开会落实的时候,大家都不知道该怎样办,一位北京市公安局的同志说,两个月前有位武汉大学的老师来讲过这件事。于是万里发话:你们赶紧派人把他找来。 说起来非常有趣,我一次无心的闲谈,竟使自己后半生与北京交通紧密相连。从1973年开始,我和交通部的人一起,设计出了我国第一个红绿灯交通信号控制器。我查了整整一周资料,国内没一篇研究此类问题的文章,让人非常失望。几乎要放弃时候,好在我的外语不错,我从一本日文的杂志上看到一篇电子控制的文章。文章后边的参考资料列表,让我的思路一下子打开了,大海捞针似地查阅有了效果。我做成了路口控制器,独立设计了交通电视监控系统,在前三门做了全国第一个实验。 完成这几件事情后,公安部注意到我,刚好他们兼管交通的人生病了,借调我去管交通。那时候公安部下边没有专门的交通部门,我的工作属于治安科。我开始研究交通管理规划,同时钻研技术上怎样让交通现代化。那个年代马路上没有多少车,人群的流动性也不大,社会和领导们对交通不重视。第一台自动控制信号机在北太平庄实验时候挺成功,可是领导看了后,拍着我的肩膀说:“老段啊,你可不要犯技术至上啊。”计算机控制在前三门大街实现的时候,领导也说,“计算机又不能跳出来纠正违章,人是最重要的”。好在那时公安部治安局的解局长很支持,我就在他的直接领导下工作。 当时我国交通事故已经比较严重,我从1973年到1976年查阅了大量交通资料,国外交通管理现代化给我留下的印象特别深,我建议领导派一个代表团去国外看看。我觉得应该像国外那样,把交通死伤的实际情况公布出来,让老百姓警惕。但是领导认为这是给社会主义抹黑,伤亡数字是保密的,对我的想法不以为然。庆幸的是,我“出身好”,家里是湖南益阳的贫农,在“反右”、“大批判”这些历次政治斗争中都没事,所以也比较敢说。 1978年我做完了第一份交通管理规划,提出派考察团去日本和欧洲几国看看,这几个国家都是发展节约型交通,充分使用道路,和中国的类型比较相似。于是我们15人的第一个中国交通城市管理代表团出国访问了。到了东京,在机场去酒店的路上,我们就看到派出所门口的牌子上写着“辖区去年交通事故死亡××人,今年已经死亡××人”,走到一些路口,也会有牌子提示。领导们大吃一惊,原来交通死伤是可以这样公布的。我们看到人家的马路上有车道、有护栏、有斑马线,领导们这才知道交通上有这么多的事情可以做。回国后,中国马路上才开始划车道线、斑马线。 日本和欧洲那时候汽车社会已经非常发达了。它们车多,却并不太堵,路上很少有警察,基本上是信号指挥,建立指挥中心、控制中心,这些给我们的触动非常大。1979年4月我们就从广州开始推广自动化信号机,北京容易堵车的崇文门路口、西单路口、东单路口也用上了自动化信号机。 北京的三次大拥堵 我虽然是学技术出身,但我非常明白,交通管理从来不是单纯的技术活。交通社会与人类社会一样,车、人、路各种因素组合在一起才有交通,交通出了问题,就是一个综合管理的问题。我从1973年开始研究北京交通,1985年开始在北京市交管局副局长的职位干了13年,后来成为总工程师、北京市政协委员,这34年一直在研究北京的交通管理。 北京交通有过三次大拥堵,分别出现在1984年、1995年和2003年,每一次拥堵都大大出乎管理者的意料。城市发展得太快,回到当时的历史环境,很难预料到北京的交通需求增长如此迅猛。 1984年第一次大拥堵在中秋节前后,发生在早高峰,堵了半小时。我骑车到崇文门路口了解情况,那时候满大街的自行车动不了,机动车在自行车的包围中也开不动。人们没有过大拥堵的经验,非常急躁。当时道路条件差,人们居住在城里(现在的二环以内),而城外则是纺织、化工、钢铁等工业区,所以早上以出城的车辆为主,和现在正好相反。 这一次大拥堵给北京交通的触动很大,当时直接采取的措施有两条:一、路太少了,要修路;二、减少车辆,禁止4吨以上大货车进入二环行驶。第一条措施非常对,北京的路确实太少了,发展到上世纪80年代,除了长安街,其他路都不好走。中国是从人力车社会发展起来的,城市由胡同里弄组成,经历几百年时间发展成汽车社会,原有的城市格局肯定满足不了这种剧变。西方是从马车社会发展为汽车社会的,汽车初期行驶的道路、交叉路口与马车一样,所以它们只经历了城市格局的渐变过程,矛盾没有我们这样激烈。北京需要更多的路,这肯定是对的。当时的措施被称为“打通两厢缓解中央”,我认为打通两厢是对的,但是即使打通了,中央的压力也是缓解不了的。 但是我对限制车辆行驶不太赞同。那时候北京90%的车都是货车,在交通枢纽没有形成以前,禁止大货车进城只会造成小货车泛滥。人们纷纷把4吨货车的运力分散到了3辆1.5吨的小货车里,结果路上的车更多,道路更拥挤。北京也曾经实行过机动车分单双号进二环。这种做法墨西哥等少数国家采用过,我不太赞成。交通需求总是客观存在的,我们国家在特殊年代,曾经做过太多试图限制老百姓需求的事情,最后证明光限制需求是无用的。实行单双号也一样,原本一个单位只用买一辆车,可能是个单号的牌照,现在就会再买车去上一个双号牌照,对缓解交通压力一点作用都没有。 禁止大货车进二环的措施,在实行七八年之后取消了。到了上世纪90年代初,北京的交通枢纽基本形成,外来大货车在三环外就可以装卸货物了,我们在交通上有条件禁止大货车白天进城了。1995年第二次全城大拥堵来得非常突然,管理者想不通,怎么北京的路修多了,还是一样会堵呢?这时候的拥堵主要在交通路口,环路以内的交叉路口堵,全城大的交叉路口基本上都堵。西二环和东二环也非常堵。

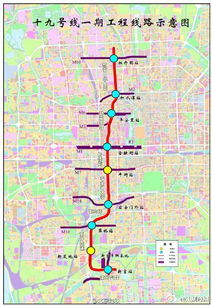

这段时间我是北京市交通管理局的副局长,同时兼任北京市交通工程科研所所长。因为第二次拥堵主要发生在交叉路口,所以解决交叉路口的通行能力成为我花了十几年时间研究的课题。我一方面研究交通安全问题,怎样在道路上画线、安装护栏等,减少交通事故。另一个重点是解决北京拥堵,我们花了很大力气来研究,怎么提高交叉路口的通行能力。 从中国的交通史说,先有铁路,才有公路。中国人先认识铁路信号灯,再认识公路信号灯。铁路信号灯强调的是“一慢二看三通过”,所以中国人脑子里留下的教育是,过路口一定要慢。但如果大家开车过路口都很慢,就极容易造成堵车。我提出路口交叉面积越小越好的时候,一些一线执勤的民警不同意,他们认为交叉路口越大越好。但是只有当交叉面积小的时候,才能缩短每辆车在路口通行的时间,才更容易疏通。 几个重点交叉路口包括西单路口、东单路口、工人体育场附近的场东路路口、西四路口等。每个路口面临的情况不一样,我们既要现场做实验,也要用计算机模拟。西单路口可以很好地利用胡同来做微循环,把左转弯车、右转弯车从胡同里分流出去。东单路口的胡同很难利用,但是这里路面比较宽,可以增加进口车道,将停车线往前移。 工人体育场附近的场东路路口自行车走起来特别乱,我们尝试在岗亭周围划定自行车禁驶区。但是实验的时候,岗亭的交警不理解,认为自行车和机动车拥堵没关系,不愿配合。我只得叫手下的工程师帮忙,一开始四个人,每人堵住一个方向的自行车,不让它们走到岗亭中间来。后来只需两人,每人堵住两个方向,一直到老百姓有了“自行车禁驶区”这个概念,那里的路面也畅通多了。西四路口当时南进口的车都堵到了丁字路口,西边由西往北的左转弯车特别多,所以增加南进口车道,西进口增强左转弯专用信号。这四个路口的实验做完后,他们的通行能力提高了15%~17%。 治理交通拥堵,没有什么特别灵的药方。当时大家的思路还局限于微观,只能根据不同路面情况,针对性地研究摸索。 2003年的第三次全城大拥堵则更为严重。这次堵车由市中心蔓延到市郊,大面积的堵车,城市道路弱不禁风。一遇到交通问题上的风吹草动,路面就瘫痪了。不仅是二环、三环堵,连刚建好不久的东四环也堵了。北京的拥堵,由上世纪80年代的个别点拥堵,发展为90年代的多点拥堵,然后是21世纪初的多线形成的大面积拥堵。管理者开始认识到交通管理是个宏观的问题。 2001年的小雪造成全城堵车,2004年7月大雨、2006年京广桥附近路面塌陷,都带来严重的堵车问题,我把它们称之为“蝴蝶效应”。这时候城市管理者意识到更宏观的问题了,修路或解决交叉路口的拥堵,只是相对单纯的技术问题。但是现在应该对北京的整个交通系统动大手术,所以提出来要制定一个交通发展战略。2003年首都交通委员会成立,确立了大力发展轨道交通的想法,大力提倡公交优先,搞好停车管理,实行地区差别政策,尽快实施交通管理智能化,完善道路网系统特别是加强环线间快速联络道的建设。这些措施将在北京交通发展史上起到标志性的作用。 路权的争论 前几年堵车严重的时候,北京的环路曾被大家诟病。这是一个历史形成的问题,北京在上世纪70年代规划的时候,选择了当时国外比较流行的环路。但我们和国外的情况不一样,发达国家在上世纪五六十年代就基本撤完了原来的有轨电车,进入了汽车社会。它们小汽车数量大,交通拥堵严重,所以这时候大量修环路,希望建立过境交通,减少车辆进入城市中心。但这样的思路用在上世纪70年代的北京,就错了。周围城市穿越北京的车辆并不多,不存在多少过境车辆,也就是说,外来省市都是来北京办事的,北京是他们的目的地。所以北京应该解决的问题是,怎样采取最有效的办法,让车辆快进快出。北京的重点不是修环路,而是修放射路,北京一直到上世纪90年代才意识到这个问题。 小汽车的增长在北京体现得非常明显。从一般规律说,道路是一种慢增长,车辆是一种快增长。道路的投资基本是一元化的,主要是政府投资,建设也比较慢;车辆的购买是多元化的,有车就可以买,过程短。两者对比,显而易见,道路是慢变化,车辆是快变化。有人说北京的机动车是不是太多了,要不要对私家车进行限制?我的看法是:第一,从经济学上讲,人们的需求是第一性的,万物都是需求第一的,尤其对于人的需求的限制是要特别小心的。第二,发展汽车工业是我国的产业政策,它是我国的第五大支柱产业,小汽车应该“无限拥有,有限使用”。 “衣食住行”是我们赖以生存的四大基础,现在人口的增长很快,每增加一个人对“衣食住”需求都是有限对应的,可以说是“一对一”的关系,但唯有“行”——交通,比如你开一辆车造成的对交通的影响无论到哪里都要叠加到当地的交通状况上。所以我把它类比为,“衣食住”的需求是算术级数增长,“行”是几何级数增长。所以交通需求的增长速度要大得多,这是一个基本理论。 这几年中国人开始关心路权了,1997年崔永元来我家做“实话实说”节目,让我策划交通安全的主题。我当时就提出交通安全的核心是“路权”。那时候绝大多数人没听说过这个词,崔永元也不明白,我举了个简单的例子:如果小偷要偷你100元,那肯定是违法的,大家都有明确的保护私有财产的意识。可是如果骑自行车的人骑到了机动车道上,人们好像觉得无所谓,没有权利意识。路权是由交通上的速度、环境等多种因素构成的,交通社会的构成要有路、有车、有人,而处理交通参与者之间的关系需要建立法规,人们只有明确了路权意识,才能建立交通法规啊。 多数中国人知道“路权”这个词,是在2004年新的《道路交通安全法》出台的前后,那时候中国的机动车驾驶员迅速多了起来,路权开始受关注了。现在国内选择交通出行的方式比较单一,开车的人很少选用公共交通,好像坐公共交通的人多数是买不起车的人。这种局面下,大家观念里很容易形成富人和穷人两大阶层。 其实在发达国家,有车与无车并不是区分富人穷人的标志。在东京,很多上班族周末开私车,平时坐地铁上下班,高速快捷。所以国内交通规划要给人提高选择的机会和条件。地铁5号线开通后,天通苑北有个2500个车位的停车场,很快就停满车了。附近的上班族愿意开车到这里后,选择地铁,马上另一座2500个车位的停车场就要建立起来了。公交是一种“线交通工具”,小汽车是“面交通工具”,所以不要把它们完全对立起来,而是互相补充。比如,你可以从城郊开车到某个轨道交通站换乘进入城市,所以优先发展公交可以减少小汽车的使用。另一个方面要让出租车进一步有效化,比如新加坡,公交车站和出租车站连在一起,很方便换乘。 如果每个人可以选择的交通方式多元化了,那么一个人既是机动车驾驶员,也是公共交通参与者,也是行人,他在不同身份的时候面临的问题是不一样的,有利于从不同角度来体会交通安全。他坐在车里的时候是强者,走在路上是弱者,路权概念会更加清晰。强者照顾弱者才能体现社会公平,“新交法”出来后,不少机动车驾驶员找我理论,我有时候跟他们谈几个小时,他们有些想法很尖锐,也能推动我更全面地思考问题。

1995年我在美国做报告,提出虽然美国交通如今在世界上最先进,但是50年后可能最落后。当时大家不理解我的想法,现在一定有人开始这样思考问题了。美国是骑在汽车轮子上的国家,一切依靠小汽车,它的自行车交通、行人交通提倡了几十年,但是发展不起来。中国人习惯挤公汽、骑自行车,现在也习惯开小车,只要中国社会提供各种交通选择的机会,中国的交通发展状况会非常好。 国外考察 这些年我研究交通问题非常苦,我去过30多个国家的300多个城市,每到一个城市,基本都在用脚丈量这个城市,交通调查一定要依靠走路,边走边拍照片,收集一手的资料。这些年我一共拍了20多万张照片,对全世界的交通水平非常了解,对很多城市的交通历史也了如指掌。每次我都是从住的宾馆,走路到这个城市的市中心,然后再一路走回。有一次在柏林,我从早上6点多走到晚上6点,中午太热,舍不得买水喝,结果晕在了路边。我在公园长椅上躺了一会儿,休息过来了继续走路。在国内我也一样,只要有空就去马路上了解情况,地铁5号线开通了我去坐,BRT通了也去坐。我有两个永恒的老师:一个是广大的机动车驾驶员,我有空就和他们聊天;一个是我手下的交警们,有些人讲不出多少理论,可是某个路口堵了,只有他指挥才能疏通。 我不是简单地到处走走,而是脑子里装满了在国内积攒的问题,迫切想看看国外是怎么样的,想找到答案。上世纪90年代初,北京自行车多,到处停车特别乱,自行车管理是个大问题。我到国外考察时,把走过城市的自行车停车架全部用相机拍回来,然后选出几种供北京使用。 国外的交通管理在理念上也有着很大变化。上世纪90年代之前,我看到国外的大街上到处都是一个大红圈圈中间加个大横杠,禁止鸣笛、禁止超车,禁止这个、禁止那个。1998年我去汉城(首尔),第一次发现某条马路在“禁止停车”的交通标志下有个副交通标志——“前方300米右拐弯后可以停车。”这个发现给我很大启示,交通标志应该替驾驶人着想,在禁止的同时告诉人家怎么走。 这一年我去巴西,看见一块禁止左转弯的牌子边写着——“过前方一个街区可以左拐弯。”去到欧洲一看,道路上处处都是蓝底的指示标志,指示驾驶员怎么停车,不同街道怎么走,服务性很强。而走在北京的长安街上,到处是红色的禁行标志,给人心理上的压迫感很强。回国后我提出改造长安街交通系统,减少禁令标志,增加指示标志,让大家走进长安街时到处看到与天空一样的蓝色标志,心情平和。 我一直注意到我国重视车行道,不太重视人行道,所以很想知道国外的情况怎样。1985年我在日本京都的一个停车场里发现一个秘密,使我很高兴。停车场里居然划着人行横道,说明不仅考虑到了车,还考虑到需要走人。它解答了我一直琢磨的问题,只要有车又有人的地方,就应该车道和人行道分离,告诉司机和行人,应该各行其道。但是当时在日本的其他停车场没有发现人行道。 1995年我去摩纳哥,在地下停车场看到了人行横道,深感尊重行人的意识更强了。去年我去利物浦,在停车楼里边看到清晰的车道和人行道,还有标语告诉人走的道路应该往左看还是往右看,注意到来往车辆,感觉完全和路面一样。这些发现让我坚信自己的想法是对的,我积攒的一些疑惑在资料里找不到答案,当自己亲身体验后,特别兴奋。可见国际社会存在一样的问题,过去也是重视车道轻视人行道,现在更多从行人的角度考虑问题了。说起来是很简单的一句话,可是国际上也花了20多年的时间才逐步意识到。所以交通管理是个理念问题,我现在提倡的八个字是——“理念一通,海阔天空”,只要管理意识到位了,事情就容易解决。“停车场里应有人行横道”,从我第一次看到,直到这句话变成理念,经历了20多年。 这两年国际上提倡“行人交通”比较多。提倡健康出行,希望人们多走路,在某个距离内最后选择走路出行。伦敦现在特别强调行人交通,原本不通的一些路,为了方便行走都打通了。如今伦敦正在修建五大公路,沿泰晤士河修建一条几十英里的人行道;在118英里长的M25高速环路边,修建一条上百英里的绿色小道,人们走在里边,就像走在森林里一样。在北京也一样,如果人行道能够成为花园道路,很多人也愿意选择跑步或走路。我相信不需要多久,健康出行就会在北京成为时尚。 交通管理的学问 交通管理是门大学问,我们一度认为交通管理就是交通执法,从执法到服务,这样的思路也是慢慢转变的。 1988年制定《中华人民共和国道路交通管理条例》,公安部委托交通研究所来起草。两位曾在一线工作多年的老民警来做具体的起草工作。当我审查到“黄灯的意义”定义为“面对黄灯的车辆必须立即停止”时,我不同意这个观念,认为应该补偿一句“除非你不能安全停车”。争论的时候我举例说:这就好比我们上体育课,老师教学生跑步不会让学生立即停止,而是口里念着“一二三四”缓冲着停下来。我认为黄灯代表着“缓冲”的意思,但是这两位民警不同意,他们认为没有办法核实“除非你不能安全停车”,不方便执法。后来更高层领导同意了他们的意见。 后来管理条例正式实施后,在全国都遇到了问题。当进口道是柏油道的时候,由于汽车遇到黄灯必须急刹车,造成了很多搓板路,安全也成为问题。为了避免这个问题,实施了一段时间的“绿闪”(绿灯闪烁),又搞过数字倒计时。这些都是因为以前只是从执法方便的角度来考虑问题,很少从驾驶人的角度来考虑。 1978年我第一次去国外,看到他们的停车场即使很满,也总有一两个车位是空的,原来那是残疾人停车位。一直到去年,我在英国发现残疾人停车位比普通车位多划出了1/2?1/3,方便残疾人上下车。母子停车位也多划出一块,方便孩子们上下。可见交通管理上的人情味大有学问,全世界也都在往照顾弱者的思路上发展,这也是社会公平性的一种反映。 虽然我是搞技术出身的,但是技术在交通中的作用从来不是机械的。交通流量是变动的,必须要综合考虑各种因素,一些数据才有意义。 2003年全国人大通过《道路交通安全法》之前,交警们的执法思路更多是“为了执法而执法”。按照过去的规定,一旦发生交通事故,第一要保护现场,第二抢救伤者。后来这条规定改了,交通事故最大的问题无非是死伤,抢救伤者肯定是放在第一位的,我们政策在2003年意识到了这一点。事故分为重大事故和一般事故,对于一般事故,尽快撤离现场,疏导交通。这才是法规的根本,不是为了罚款,是为了保护生命、疏导交通。 我研究交通几十年的结论是:一定不能堵住交通需求,而是要因势利导,怎么满足大家的交通需求。从1998年到2003年,我做了5年的北京市政协委员,每年关于交通问题会与北京市最高领导有一次对话。北京郊区出租车少、黑车比较泛滥曾是大家关注的一个问题。我曾经做过调研,比如上世纪90年代初的一批海淀失地农民,一次得到3万元补偿,有人买辆小面包来拉客。现在郊区的住宅多了,但是公共交通有时跟不上,出租车也不愿意去,这时候怎么满足大家的出行需求?我并不是说一定要将黑车合法化,但是我们应该从方便老百姓出行的角度去考虑,比如大家实行拼车,但是怕遭遇法律问题,那是否可以试行一个搭顺风车的行政法规,逐步规范这个问题? 伦敦的出租车分为两种形式,一种是正规的挂牌出租车,一种是被称为PHV的私人小汽车。平时主人自己用,也可以用它载客。驾驶员必须纳税、接受相关部门的管理和培训。我觉得这是一个减少交通流量的好办法,北京出租车太多了,我曾经花很大精力测量过,白天的空驶率达到40%,夜晚的空驶率达到60%,而出租车在市区主要道路上占用的交通流量能达到40%,这对交通资源是一种浪费。那么我们能不能减少不必要的流量,同时将市郊的需求合法化,这是我近几年在研究的新问题。

爱华网

爱华网