十年前她还是一位靠政府救济金紧巴巴地维持生活的单亲妈妈,在短短几年,她一越登上了英国第一富婆的宝座,连尊贵的维多利亚女王都望尘莫及。罗琳的魔法可不仅仅是《哈利·波特》中的虚幻的电影特效。

在这个多媒体娱乐的时代,当阅读的乐趣渐渐淡出现代人的娱乐圈,《哈利·波特》犹如一波狂澜,将抗拒书本的一代人重新冲上了文字的沙滩。

仅仅诞生十年的《哈利·波特》已经是世界销量第三的“宝典”了。除了上帝的无法撼动的至高地位——《圣经》,和毛主席曾经拨动的红色狂潮——《毛泽东语录》,如今在精神文化领域中最有影响力的恐怕就属“哈利·波特”这个头上张疤的小巫师了。

2007年7月21日零点哈里·波特系列最后一集——《哈里·波特与死圣》在美国及全球上市销售。美国在24小时里就售出了830万册,平均每小时售出30万册。在美国出版史上,尚未有任何一本书有如此快速巨额的销量。一切只能用“疯狂”二字来形容。按美国教育工会的人说:如此歇斯底里的抢购活动就好像1964年英国披头士乐队首次登陆美国一样,再次震撼了美国社会。

从西方到东方,一场旋风正掠过全地。在英国《哈里·波特与死圣》头两天销量达到了创纪录的300万册,就是北京各大书店也卖出了一万册英文原版书。仅仅在7月21日这一天,《哈里·波特与死圣》24小时内在世界各地就售出了1100万册,创下图书首发日销量的世界纪录。

不仅是半死不活的出版界被《哈利·波特》的魔法吓醒了。整个世界商坛都在关注这次不断创造商业神话的文化事件。

在《哈里·波特与死圣》横空出世之前,哈里·波特前六集已经在世界各地卖出了3.25亿本,即便以平均每册20美元的价格计算,其市场价值已达65亿美元。

其中前5集被好莱坞拍成电影,全球票房进账超过了44.7亿美元,成为了世界电影史上总收最高的电影系列。远超过了《007》22部电影的票房,以及6部《星球大战》的票房。

头两集《哈里·波特》故事片的录像和光碟卖出了5亿美元。

2005年,《哈里·波特与火焰杯》的光盘销售了2.59亿美元。

此外,哈里·波特系列玩具和纪念品的销售情况也非常好。仅在美国,截至2004年,哈里·波特玩具系列已卖出了1.5亿美元,而电子游戏的销售额则更多。

至今为止,整个哈利·波特产业链的收益高达60亿美元。

哈利·波特的胜利,决不仅仅是一纸儿童读物的胜利。|!---page split---|

为懒人着想◎匪夷所思的新营销组合

遇见贵人华纳之前,《哈利·波特》的扩张仅限于书籍一个单声道。哈利系列电影诞生后,哈利的影响力突然成了多声道环绕立体声。

比尔·盖茨曾多次宣称“纸阅读”将不复存在,可能这位天才有些极端了。但事实是人们对书本的胃口正渐渐被多媒体世界取代,而出版界的没落也让任何一个国家的出版商对引进新书提高警惕。如果没有《哈利·波特》电影的热映,中国的出版商会翻译引进《哈利·波特》的中文版么?可能性很小。无论它曾经在英美有怎样的辉煌战绩,一旦进入一个新的市场都必须有一个强势的营销铺垫。罗琳自己可没法说服出版商为她掏这笔钱。

哈利·波特真正的全球化进程是从《哈里·波特》的首部电影上映开始的。

华纳公司投入巨资打造逼真的特级和绚烂的场面弥补了现代人想象力的匮乏。要知道在一个思维越来越闲懒的世代,帮助你的消费者“联想”是一件多么必要且有效的工作。

有人说:哲学家的出现人类思维能力堕落的标志。思考人生——我们从哪里来,要到哪里去,有没有永恒,什么才是真理……本是每个人的责任。但由于人类对思考表现出令人费解的冷漠,思考人生的责任不得不落在某一小群“贤人”(“闲人”)的肩上。此等可怕的社会分工至少说明了一个事实:我们的消费者不喜欢思考,没有谁的思维比他们更被动。

因此《哈利·波特》若只是一叠文字,罗琳的魔法世界一定会遇到扩张的瓶颈。因为无论多么精彩的故事,想要打动那些没有阅读习惯的人群,成本实再太高。

如果我们的终极目标是扩张,我们就当迁就我们要笼络的对象,改变信息输出的形式。

华纳公司对《哈利·波特》的精彩诠释和精致演绎,恰好迎合了那些因为懒惰而失去阅读乐趣的人。在华纳的充满想象力的电影画面中,那群在电视机和游戏机面前长大的孩子找到了他们习惯的乐趣。加上5部电影一波又一波的宣传狂势,一阵阵强劲的旋风,为哈利·波特网罗了一大群先前对书本故事无动于衷的懒惰小孩。

我们有必要为一本书的热销特别拍摄一部电影炒怍吗?为什么不呢?!如果电影本身可以带来巨额赢利,那么这实在是一对不错的营销组合。罗琳和华纳公司的成功合作,起于华纳公司的敏感的商机洞察力。也许原产商可以更主动发起这样的合作。

1984年,孩之宝公司(HASBRO)为了宣传自己的新款玩具变形金刚,拍摄了一个半个小时的同名广告片,孰料该广告片播出后小观众们欲罢不能,孩之宝公司便顺水推舟,推出了一部动画电视连续剧,从此变形金刚热潮便席卷全球,来地球掠夺能源的霸天虎和保卫地球的“汽车人”之间的没完没了的殊死搏斗令世界各地的小朋友们如痴如醉。如果不是孩之宝公司愚蠢地让擎天柱壮烈牺牲,没准现在霸占各个卡通频道的,还是那些具有人性的机器人们。动画片的热播使变形金刚玩具成为了当时孩子们的梦想和囊中羞涩父母们的噩梦。

一个半小时的同名广告片,哈,真是史无前例的一大壮举。孩之宝很高明,他们不但给孩子一套玩具,还不忘通过动画片教会孩子怎么玩。想象一下,如果没有动画片中环环相扣,惊心动魄的情结。孩子们要怎么玩那些玩具?可能每个孩子都有自己的一套关于角色的定义。即使每个孩子都拥有一款变形金刚玩具,都永远不会出现两群孩分别代表博派和狂派的出战的轰动场面。你必须为宝贝消费者们预先准备好一个构思完整,令人兴奋的情结,如果孩之宝当初将“想象”的任务留给孩子,那么变形金刚就是死的。

宜家为什么要不辞辛劳地将家具布置得像样板房一样,甚至每一个灯光效果都要精心摆弄,力求呈现真实的家居效果?为了减轻消费者的“联想”成本。这个书架和哪个床比较般配?宜家不但出售家具,并且直接指导顾客使用和搭配家居的方式。于是消费者恨不得把整套现成样板,从床架,枕套到书架上的相框,都一齐打包搬回去。

临格的原则是:永远不要将“联想”的任务留给消费者。消费者不愿思考,那我们就代替他们“联想”。

因为我们无法改变他们,我们只能改变自己。这是真理。|!---page split---|

我不是麻瓜◎品牌宗教操作手册

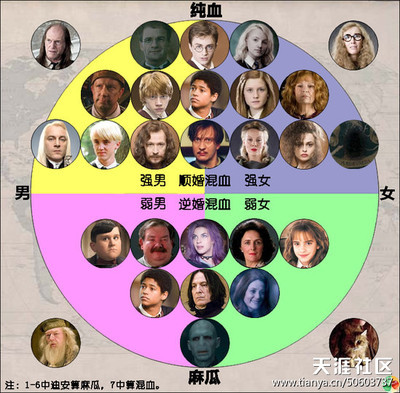

知道么?这个世界只有两种人,巫师和麻瓜。啊?你连“麻瓜”是什么都不知道?那你真是个彻彻底底的麻瓜。

在《哈利·波特》的世界中,“麻瓜”是巫师们对那些不会巫术的人们的称呼。书中至今为止,有据可查的官方定义是:“麻瓜,并不像我们想象的那么愚蠢”,最近发表在《预言家日报》上的一篇报道这样宣称。但许多男女巫师们觉得难以接受这一观点。绝大多数的麻瓜则完全没有注意到与他们共同存在的魔法界人众。

罗琳巧妙地将现实世界分成了两个部分,巫师世界和麻瓜世界,它们交叉共存。明显,麻瓜属于弱势群体。所有读者们都试图用这种方法二元的观点来分割周边的世界,并且每个人都竭力和巫师扯上关系。这虽然是一种虚拟的划分,但同样在孩子们的嬉笑言谈之间产生强力的口碑效应。

在美国和英国的小学,如果一个孩子听不懂“麻瓜”是什么意思,他就会被人耻笑。这种社会压力点燃了需求,并诱使家长与孩子一起了解哈利·波特文化。

这种口碑效应的原动力来自一种宗教式的身份认同。首先,宗教团体成员都有一种赋有优越感的身份。他们在这种优越的身份中彼此认同。这种优越感是这个团体的共同认知所赋予的。其次,这个团体必定是排外的。虽然如此,但这个团体的人依然会逐日增加,因为人都有对归属感的天然需要,除非被排斥者隶属另一个更强势更优越的团体,不然一般的人都会想方设法探索了解对方的团体,并试图接近。尤其是青少年时期的孩子。对他们来说同伴的认同是一种势力。

读过或看过《哈利·波特》的人,彼此之间有一种秘密的认同感和优越感。罗琳在缔造哈利·波特王国的时候,构建了一个庞大而绚丽的异类世界,其中有许多特殊的生物,咒语,法术,道具……因此就有了一大摞闻所未闻的新鲜名词,比如,麻瓜,食死徒,霍格沃茨,伏地魔,阿兹卡班,黑魔法……对这个鲜为人知的异类世界的认知和好奇,将一群人圈在了一起。他们因为这些知识而彼此认同。这些特殊的名词本身就是这个群体的城墙,如果你能破解这些名词,你就能穿过这个群体排外的屏障,迅速融入这个集体,若不然,你就因无知而被排斥。冲破这道墙,证明自己并非无知一族的唯一办法就是去看《哈利·波特》。几乎看过《哈利·波特》的人,都很难抗拒它的魅力,哈利·波特的粉丝群就是这样泡发起来的。

曾几何时,当“小资”成为一个热门的名词的时候,很多人都希望自己被贴上这样一个时髦的“身份标志”。设想,你的产品成为一个优越群体的区别与其他弱势群体的身份标志,那时可没有人再斟酌产品的“性价比”。你的附加值是一个优越群体的黄金冠冕,这个群体的排外性将成为它的吸引力所在,它将卷起圈外人士被认同的渴望,不断扩张队伍的阵容。

许多年来营销界的智者贤人都在处心积虑地寻找撬动口碑传播的魔棒。我可以很自信地说,临格策划已经找到了。秘诀就是:我们必须在身份认同上作文章。

这个世界给人们的衡量自我价值的标准,基本上建立在身份所从属的群体上。你属于哪一种人?有钱人?有车一族?海归派?小资?……地球表面到处都是身份的分割线。几乎所有人都认为,如果我能挤入那个更上层的那个圈圈,我就更有价值,并且会更加快乐,站在人群中吼两声都会比以往更底气十足。有多少灵魂正在为那个“在世人面前昂首挺胸的瞬间”,抛头颅,撒热血啊?!

如果你是一个真正的智者,你会发现,在这个世界上,所有的这些身份分割,其实都是非实体的!虚拟的!虚空的!除了能给人的虚荣心带来满足之外,它们什么都不是!所以既然这些身份分割是“虚拟”的,那么在我们营销上就一定可以有所作为。我们不能像上帝那样从无到有地创造,但我们确实可以依靠传播,模拟一个“身份群”。

Apple巧妙地把世界分成两个族群,使用Mac的人和使用Pc的人。与中国移动的“Mzone人”不同,Apple给了Mac人群很清晰的定义,并且帮助树立Mac人的优越感与Pc人群之间的对立情绪。Apple通过讽刺幽默的对比广告为这两个人群贴上了扯不去“阶级标签”。“Mac人”标志着年轻,时尚,活力,张扬,他们是领导这个时代品位的精英,如平面设计师,建筑设计师,艺术家,音乐人……“Pc人”则是一群平庸,落伍,过着古板生活的古董。这就难怪所有的Mac一族都会沾沾自喜地盛情邀请你加入他们的“优等行列”。(关于Apple案例更详细的阐述可见《Apple玩转心灵营销的大师》一文。)

相比之下,中国移动“Mzone人”的轮廓显得模糊不清。虽然中国移动的宣传力度可谓所向披靡,但是至今“Mzone人”这个小集团没有被建立起来。事实证明,使用Mzone的人除了对它的优惠套餐情有独中之外,对Mzone人的身份,没有任何依恋。一旦他们发现了另一个更优惠的服务,比如“神州行大众卡”,便立刻忘记曾经相处的美好岁月,转身飞驰而去。明显Mzone没有宗教气质可言。

我们听各样的营销文章笔者叫嚣“品牌宗教”,已经到了疲惫的地步。至今,这个字眼的神秘面纱始终没有被揭去。到底怎样建立“品牌宗教”?毫不谦虚地说,临格在这方面还就是胜人一筹。

任何一个宗教性群体的聚集,首先要有一个统摄全军的核心精神。这些人需要因为一些优人一等的共同点相连。这些共同点可以是信仰,理想,财富,兴趣,品味偏好……等等。但绝对不是你的产品。这个统摄全军的吸引力,必须是精神层面的。哈利·波特的粘合力是魔法世界超越凡人的能力,所有的哈利·波特迷都假设自己是可以有魔力的,是比麻瓜们更优越的族类。

其次,要有区隔的屏障。说白了,就是要制造阶级矛盾。让你的“党徒”明白,他们相对于其他成千上万的人有什么“珍稀之处”可言。这种身份区隔起先是用“话语”即说教建立起来的。最终一定会落实到行动的分别上。行动可以是纳粹出征,红卫兵大游行,巴基斯坦的肉弹自杀,购买Apple电脑……等等。任何一个宗教对信徒的统摄,若只是停留在精神层面,那个宗教都是失败的。

品牌宗教,当然是可以建立的。因为上帝造人的时候,实在是安装了宗教情节的软件。所以,人其实很容易被宗教性的东西吸引。如今哈利·波特的魔棒一挥,成千上万的“小巫师”们就会突然从世界的各个角落冒出来。我并不觉得这只是一次单纯的娱(爱华网)乐文化事件。孩子们已经在脑海中为魔法世界独辟了一处空间,现在他们至少有两套世界观,主流世界教导的现实观念,和哈利·波特灌输的魔法世界观。他们时而生活在“麻瓜”的现实身份中,时而又骑着扫把在“虚拟的”魔法天空遨游。在那里有同盟的伙伴,也有学校和可恶的老师,最重要的是在那个世界的“我”是一个有超自然能力的魔法师。即使在那个世界的一切荣耀,只是存在于虚拟世界中“虚无幻想”或“空洞应许”,也足够煽动人为之覆汤蹈海。据说,在巴勒斯坦的神为人体肉弹的英雄在天上预备了X个老婆,作为奖赏。于是吸引了一大批光棍冒死领赏。那些人的智商比我们低吗?不,这就实在是伪宗教的魔力,超越理性层面的蛊惑!

建立宗教性团体的能力,只能掌握在正义人的手里,不然这个世界就太可怕了!(作者系临格营销策划的项目经理)

爱华网

爱华网