系列专题:授课方法的心理学原理

从授课效果上来看,大班授课,那么多学员,讲师不可能照顾到每个学员,促动每个学员的学习,只管自己演讲得效果不错就可以了,至于学员学了多少,那取决于学员的吸收能力。但小班授课就不同了,讲师要照顾到每个学员,要促动学员在小组里,分享自己的观点,让学员不但从讲师身上学到东西,从其他学员身上也可以学到东西,这才是小班的价值所在。

所以说小班的内训授课,讲师有更大的压力,还要在这个压力下,带动大家参与,其实对讲师的授课技巧,有更高的要求。下面专门说说,讲师如何靠分组,引导授课气氛,促动学员交流的办法。我们可以看到有的讲师授课时,当学员人数众多时,分成10个人小组,当学员人数较少时,就分成3个或4个人一个小组,其实这些做法,违背了学习规律,都不利于小组研讨达成一致。

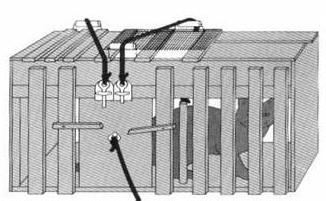

心理学家阿希,在1955年做了关于“从众心理”的研究(《改变心理学的40项研究》P402页)。实验材料是18对卡片,每对左边的一张画有一条线段,右边画有三条不同长度的线段,其中有一条同左边卡片上的等长。被试坐在一群人当中,辨认哪两条线段一样长。在正常情况下,绝大多数被试都能做出正确的判断,错误概率小于1%。

但是,当其他人纷纷故意做出错误的判断时(这是实验者的安排),被试就显得犹豫不决,怀疑自己的判断能力。这样连续试验了几组,统计结果表明,大约有四分之一到三分之一的被试始终保持独立性,无从众行为。约有15%的被试平均作了总数四分之三次的从众行为。所有被试平均作了总数三分之一的从众行为。

后来他把这种“从众”做出判断的行为,叫做“从众效应”。我们中国人常说的“三人成虎”,也是“从众效应”的典型案例。

进一步的研究发现,从众倾向性随着团队规模的提高而增加,但这仅仅限于,人员数量在6-7人的团体。其规模超出这个数字时,从众的水平不会增高,甚至在某种程度上,有所降低。阿希声称,随着团体成员的增多,人们开始怀疑其他成员,有目的地影响自己的行为,并开始抵抗这种显而易见的压力。无论如何,7个人以下的小组,有利于达成一致的结论,有利于小组的研讨。其实从数学上分析,也是如此,7个人之间有21种联系,8个人之间有了28种联,而9个人之间有36种联系,10个人之间竟然有45种联系!显然,团体人数越少,越有助于达成一致,有助于小组研讨。在培训中也是一样,小组讨论的目的是让学员达成一致。7个人以下的小组,更有利于达成一致。但小组人员也不能太少,太少了他们互相的经验,得不到充分的交流,新鲜的观点太少。而且在有的企业培训中,学员不守纪律,小组本来只有4个人,有两个人因为公务繁忙离开了,剩下的两个人,如何研讨呢?所以小组的成员一定是6-7个人为好。

我国社会心理学工作者,也曾数度对从众行为进行了研究探索,结果与经典实验相似。在一次实验后,实验者访问了发生从众行为的被试,了解他们当时的想法。有个始终表现出从众行为的被试者说:“我看到别人怎样讲,自己也就怎样讲,有几次我看出是不对头,但别人都这么说了,我也就跟着讲。”有的被试则说:“开始我坚持,后来看着大家都讲的与我不一样,怀疑自己眼睛有问题,有点害怕自己是错的,所以也就随大流了。”有的说:“开始我相信自己是对的,后来发现就我一个与别人不同,觉得奇怪,于是就随从了。”由此看来,产生从众行为的原因是群体压力。当个体行为与众不同时,就会感到群体压力,而个体又不愿意受到孤立。当个体行为与别人一致时,就会产生“没有错”的安全感,于是就产生了很多人都采取与群体内多数人,保持一致意见的现象。阿希实验还表明,即使在问题情境非常明确的情况下,个人仍会因群体压力产生从众行为。

后来阿希变动了实验。他对7名助手的回答进行了改变,使其中一个助手在实验条件下,给出正确回答。在这样的情况下,仅仅有5%的被试同意团体的一致意见。显然,你只需要一名同盟者,就可以坚定立场,并抵抗从众效应的压力。也就是说一对六是实验者不接受的,但只要有人和他相同,二对五他是可以接受的。

培训讲师如何应用这个原理呢?当讲师发现小组的研讨偏题时,可以促动到原来的题目上来,讲师首先要观察,哪些人对偏的题目不感兴趣,于是可以问两个人的观点,从而靠他们影响大家,回到正题上来。如果小组讨论的结论,非常负面,这个技巧也是有用的。毕竟在小组里,还有一些希望回到正题上来得学员,讲师的促动可以促使他们联合起来,推动小组正面研讨。

在阿希实验中,还有个操作的要点,被实验者是后来的,而前面已经有六个人在等他了。他不知道这六个人之间是什么关系,这个六个人会对他怎样。于是在这个陌生的地方,看看别人在作什么,于是模仿大家,从众做事,就是可以理解的了。也就是说,你对某领域了解越少,越没有竞争优势,越容易从众。刺激越模糊,任务越困难,人们越容易相信众人的判断。

总之小组研讨是培训中最常用的方式,如何才有利于达成一致,并充分交流意见呢?6-7人的小组是最适合的。讲师还要在授课过程中,促动小组,引导研讨的方向。

郝志强:著名专业培训讲师。业务员出身,有丰富的实战经验。培训客户:深圳天音通信、中兴通讯、深圳华为技术、上海蜂星通信、厦门夏新电子、南京史密斯热水器、顺德美的集团、上海西蒙电器、顺德康宝电器、广东华润涂料、苏州立邦制漆、深圳长澳医药、珠海威尔医疗器械、北京金六福酒业、福建恒安集团、广州三雄灯饰、江苏韩泰轮胎、东风柳州汽车、苏州明基电通、福州移动、广西移动、保定移动、广州移动、珠海移动、东莞移动、韶关移动等公司。MSN邮箱:[email protected][email protected] 郝志强培训网:http://www.consultroom.com

爱华网

爱华网