2012年诺贝尔经济学奖由瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会公布,美国经济学家埃尔文-罗斯(Alvin Roth)与罗伊德-沙普利(Lloyd Shapley)获此殊荣。 而89岁高龄的沙普利在接受AP采访时表示,“我认为我自己是个数学家,但是却在经济学领域得奖。我一辈子都没有上过一堂经济课程。” 而金融时报则评论:“目前经济学界讨论最激烈的是有关危机、紧缩和财政政策的恶性宏观经济辩论研究,而诺奖委员会授予与此争论研究领域相隔甚远的稳定配置和市场设计实践理论。

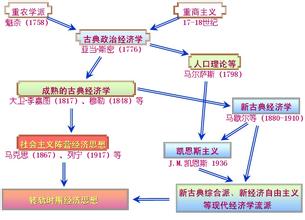

罗斯与沙利普是由于其在稳定配置和市场设计实践理论中的卓越成就而成为诺奖最新得主。其研究致力于在不考虑传统市场力量——价格因素条件下,如何帮助人与所需配置事务上做出最公平和有效的方法的研究。 罗斯则意识到了沙普利的理论和计算可让实践中重要市场的运作方式变得更清晰。 两位诺奖获得者的稳定配置和市场设计理论源于博弈论的思想,算是运筹学的分支。纳什的研究注重的是策略,不强调机制和合作,关注于自己采取何种策略会获得最大的利益。但有时候,对个人最有利的决策很可能就践踏了别人的权益。此次两位经济学家的获奖成果则关注到了双方的需要和利益,最终达到的是一种多赢的结果。 机制设计比印钞票更能解决好就业问题 “以前大家多是关注价格导致的市场失灵,希望用价格来引导资源配置,但有时候,问题不在价格而是机制。”比如孙立坚认为,今年两位诺奖大师带给这个危机世界的政策含义是:有很多市场失灵的问题,不能简单都归纳为价格破坏带来的后果,很多是因为市场存在“不匹配”的摩擦所致。关于配置理论及市场设计实践,认为经济学像工程学一样套用公式,挑战起经济学殿堂级大师亚当斯密那只“无形的手”。 在西方没有任何一个学者像中国人这么迷信市场。亚当斯·密在1776年《国富论》一书中首次提出“无形的手”理论,其认为市场有只“无形的手”,具有自动配置的功能。但随后人们发现,市场仍然存在缺陷,为了使市场最优,需要人为核定市场规则,也需要政府对市场施力做一些配置,而这些人为的行为则是配置理论和市场设计。 市场机制设计就是以“市场机制”为主要对象的机制设计,通过对市场微观机制进行设计,使其市场资源配置结果更符合经济社会发展的内在规律和基本需求。 市场机制设计者需要具有像工程师一样的视野,运用包括机制设计理论、实验经济学和计算机工具的多元工具,细致考虑和把握市场细节以及市场参与者与市场制度的博弈过程,从市场厚度、市场拥塞、市场行为的安全性和简易性等角度分析市场低效和市场失灵问题,进而提出可行的解决方案. 说到机制设计理论,总是免不了要谈起上世纪20~30年代那场耐人寻味且影响深远的社会主义经济大论战,这场经济学家之间的学术性争论从技术上讨论了社会主义经济机制在有效配置资源上的“可能性问题”。 在经济学家看来,中央计划完美调度社会资源受制于信息收集的困难和决策制定的滞后;而企业自主的边际定价原则完全能够解决信息成本问题,社会主义有机融入市场经济机制将让“乌托邦”还原为现实。针对这种边际定价原则,前两位经济学家再度剑指要害:企业并不一定会“自发”控制其生产水平,使得边际成本等于中央定价。 当然,这场论战没有绝对意义上的赢家,实际上,比输赢更重要的是,这场论战不仅对几十年后东方的社会主义市场经济制度设计提供了思想宝藏,更是激发了经济学对于经济制度本身的规范性思考。在那场唇枪舌剑之余,习惯用专业“语言”说话的经济学家们骤然发现,他们并没有一个完整的理论体系和基本框架来评价经济制度本身的优劣,进而去阐明如何设计能用更低成本和更大激励去实现资源有效配置的“好”制度。 聪明的犹太人赫维奇最先发现了这其中的学术契机,完成了机制设计理论严格框架的“开创设计”,而同样聪明的马斯金和迈尔森也分别在机制设计理论的“完善设计”上作出了不朽的贡献。 实际上,无论在宏观、中观还是微观,我们似乎都离不开机制设计的经济学智慧。在宏观层次选择什么样的经济制度,是事关资源配置效率的核心问题,而如何通过机制设计来弥补市场经济失灵的“外部性”,更是各种社会制度不可回避的现实问题。 机制设计目前主要是运用博弈论,是广义博弈论中的一个分支。博弈论是研究在有游戏规则的情况下,玩游戏的人应该采取怎样的策略才能使自己的利益最大化。而机制设计研究的内容正好相反:怎样设计游戏规则才能使整个系统最优化。 这里的“最优化”在不同情境下有不同标准;这些标准或目的在术语里被称为“社会选择原则”(social choice rule)。有时最公平是目的,有时最高效是目的,有时社会效益或政府集资最多是目的,还可能是更具体的目的。一般来说,经济学家最感兴趣的问题是如何最高效地分配有限的资源。 什么是机制设计? “机制设计”?简单地说,是根治“上有政策、下有对策”的一剂良药。让我们从一个具体例子中来理解机制设计到底是怎么回事。 机制设计者站在社会的角度首先思考:我们要达到怎样的目的,看到怎样的结果?然后逆向思考:怎样的游戏规则可以在均衡条件下实现这样的目标? 这里的所谓“均衡条件”是指,如果每个参加游戏的人都理性地采取使自己利益最大化的策略,那么游戏的结果就会达到事先预想的目的。这与其它经济学模型不同。其它经济学模型都是从现实中抽象出来,省略了很多细节的结果,而在机制设计中,设计者可以完全控制整个过程。 如果游戏规则制定得好,竞价者就是诚实地暴露你的价值,而不是“上有政策、下有对策”地对付。特定的环境和机制可以让诚实本分成为最佳理性选择,而不是投机取巧地经营,这就是好的机制。 经济学是研究资源最优配置问题的,价格机制是经济学研究最多的。但很多市场失灵的问题,不能简单被归纳为“价格破坏”所带来的后果,相反,却是因为市场存在“不匹配”的摩擦所致。 另外有一些市场里头,价格的作用受到多种限制,可能是来自法律等正式规则的限制,也可能是来自习俗或伦理道德等非正式制度的限制,例如最明显的例子就是找对象的时候不是价高者得,而是情投意合才结成夫妻。 问题是情投意合这种分配方式讲究“配对”,而且这种配对最好还需要“稳定”,麻烦的是还不能依靠传统的价格机制,在这种情况下经济学应该怎么办呢?2012年的诺贝尔经济学奖就授给了夏普利(L. S. Shapley)和罗斯(A. E. Roth),表彰他们在稳定配对和市场设计方面的理论和实践并重的贡献。 机制设计理论在现代经济学中对社会惯例和市场的分析上作出了重大的突破,改变了以前经济学家认为在政府信息不完全的情况下不能进行优化社会惯例和规章的观点,它对政府政策的制定有很大的影响。该理论使 “看不见的手”越来越清晰,并且可以利用市场“这只手”去实现计划者的目标和计划。 机制设计理论的定义 机制设计理论20世纪60年代,奥尼德·赫维茨最早提出,赫维茨强调机制具有机械性、标准性和程序性,他的意图是使社会各学科都精确化,如一项经济政策的实施可以像发射火箭一样被精确地预期和准确地击中目标。 赫维茨教授被誉为"机制设计理论之父",早在上世纪40 年代就以研究博弈论出名。当时博弈论是一门新兴工具,远不如今日那么普及,赫维茨对博弈论数学基础研究,加上后来和阿罗一起进行的一般均衡理论研究,使得他成为当时最受人尊敬的数理经济学家之一。 随着博弈论工具的成熟,赫维茨开始思考博弈论工具衍生出来的课题,信息是其中的关键词之一,在信息不对称的条件下,人们可以在博弈决策过程中可能策略性地发出一些信号,最终导致的资源配置扭曲。赫维茨在 60年代写了一篇论文,题为《资源配置中的最优化与信息效率》,拉开所谓"机制设计理论"的序幕。随后他又写了《无须需求连续性的显示性偏好》、《信息分散的系统》等著名论文,慢慢完善理论基础。 1973年,赫维茨在最著名的《美国经济评论》杂志上发表论文《资源分配的机制设计理论》,大致奠定机制设计理论这门学问的框架。 所谓机制设计,就是把研究者置于全能上帝的位置,上帝的工作是设计出一套有效机制,让双方都能尊重、了解和信任对方,从而保证工作的顺利进行。举一个通俗的例子,委托人想把一项工程托付给代理人,但他需要知道代理人的真实能力,还需要知道代理人的责任心,也就是说,委托人的最后目标依赖于代理者的私人信息。如果这个信息不准确,他的判断决策就会失误。他是如何可能知道这个关键信息呢?最简单的办法当然是代理人对委托人如实相告,披露自己的私人信息,但代理人有什么激励不说谎呢?于是委托者必须提供货币激励,或者其他形式的激励,故而机制设计理论又称激励理论。任何激励是有成本的,而且付出激励不一定能获得真实信息,这才是困难所在。 用博弈论的术语来说,机制设计是一种典型的三阶段不完全信息贝叶斯博弈。在第一阶段,委托人提供一种机制安排,具体形式可能是规则、契约、最终分配方案等;第二阶段则由代理人行动决策。他决定是否接受这种机制;如果他拒绝,则什么都不会发生。而他若是接受机制,则进入第三阶段博弈:代理人在机制约束下选择对自己有利的行动。这里的博弈均衡过于复杂,于是机制设计理论中最基本的原理―― "显示性原理" 在70年代被发现。 机制设计理论主要包括两个方面的内容,即信息效率问题和激励相容问题。 信息效率(Informational efficiency)是关于经济机制实现既定社会目标所要求的信息量多少的问题,即机制运行的成本问题,。任何一个经济机制的设计和执行都需要信息传递,而信息传递是需要花费成本的,因此对于制度设计者来说,自然是信息空间的维数越小越好。 现实世界中的信息分散于生产者和消费者之间,他们各自拥有自己的私人信息,因而信息具有不完全特征。在市场竞争机制下,参与者分散决策,依赖于供需信息的交换传递来做出生产和消费决策。 经济机制的激励相容问题,激励相容(Incentive compatibility)是赫尔维茨于1972年提出的一个核心概念,其定义为:假定机制设计者有一个经济目标,称为社会目标,这个目标可以是资源的帕累托最优配置、在某种意义下的资源公平配置、个人理性配置、某个经济部门或企业所追求的目标、或在其他准则下的配置等,机制设计的任务就是要设置某套机制或是规则,在使得每个人追求个人的利益的同时,设计者设定的社会目标也能得到实现。在社会经济活动中,通常机制设计者的目标和机制参与者的利益之间不会完全一致,要达到机制设计者的某种目标,就必须对活动参与者给予激励,机制参与者只有能获得大于其付出代价的利益时,才会遵循该机制的约束和要求,把事情做好,否则,他们就会选择不遵循该机制的约束,或者不把事情做好。因此,建立合理有效地激励机制,对于机制设计者的目标实现,有重要意义。针对激励相容的问题,经济学家也发展了一个基本的理论模型来研究激励机制的设计制定。 机制设计理论的发展及应用 赫维茨奠定了机制设计的理论基础和框架,在此基础上,马斯金和迈尔森对其进行了完善和发展,其主要的研究成果就是“显示原理”及“执行理论”。显示原理是指任何一种资源配置的规则,如果能够被某个机制所达到,那也一定存在一个直接机制可以实现这一资源配置的规则,并且在这一直接机制中,每个理性参与人都会真实报告自己的信息。 这里所谓的“直接”,是指参与人向外界发送的信息就是其自身的类型。显示原理由迈尔森归纳出完整的一般形式,其重要性在于,它通过给出一般性机制与报告真实信息的直接机制的等价性,使人们可将注意力集中于报告真实信息的直接机制上面,进而缩小了人们的选择范围,使得很多问题可以用数理方法处理。而当人们只需要考虑寻找最优的直接机制时,激励相容约束与理性参与约束就成为了机制设计理论模型中最重要的约束条件。 执行理论是机制设计理论中另外一项研究成果,它能解决显示原理所不能解决的一个很重要的问题。一个机制可能包括很多不同的内部均衡,如何使得所有这些均衡达到最佳状态在执行原理出现前困扰了很多人。马斯金发现的执行原理很好地解决了该问题。他证明了在马斯金单调性、非一票否决的条件都满足的条件下,在至少有三个决策人时,纳什均衡中的执行是可以实现的。在此之后,其他学者研究并得出了在一定的条件下,可以设计出某种机制,使所有的纳什均衡都可以实现帕累托最优。 机制设计理论作为方法论,将不同机制的共同属性抽象了出来,并且能够通过具体的问题应用并展现出来。因此,虽然其产生发展仅有短短几十年的时间,就已经被广泛地应用于多种经济社会活动中,为许多现实问题提供了理论解释,在很大程度上影响了经济政策的制定和市场制度的选择。 由于用一个统一的模型把所有的经济机制放在了一起进行研究,其研究对象大到整体经济制度的一般均衡设计,小到某个经济活动的局部均衡设计;其研究范围涵盖了计划经济、市场经济等经济机制。此外,机制设计理论中“设计者”的概念也是非常广泛的,既可以是宏观经济政策制定者或设计者,也可以是微观经济单位的主管。这使得机制设计理论具备了非常广泛的应用前景,将大到宏观经济政策、制度的制定,小到企业的组织管理问题纳入到统一的分析框架中,对现实问题具有很强的解释力和应用价值。 在一个经济制度出现问题时,人们总想知道是否还存在着其他更好的经济制度。其实在现实中,经济制度或各种经济机制总是在不断的发生演变,特别在制度创新和经济、社会制度转型时期更是如此。比如中国经济机制转型期间的许多问题就不能用标准的新古典经济学来解释。这样我们就需要一个更一般的模型。在机制设计的模型下,不必把经济机制看成是给定的,而是把它看成未知的、可设计的,并且在一定的标准下我们可以比较和研究各种经济机制的好坏。 此外,人们所面临的是一个信息不完全的社会,由于任何人特别是上级部门没有也不可能掌握其他人的所有私人信息,在指导社会经济活动中会遇到很大的问题。正是由于所有个人信息不可能完全被一个人掌握,人们才希望分散化决策。用激励机制或规则这种间接控制的分散化决策方式来激发人们做设计者(规章制订者)想做的事,或实现设计者想达到的目标。这是经济机制设计理论所要研究的问题。 一般来说,机制设计需要涉及两个方面的问题,一个是信息效率问题,即所制定的机制是否只需较少的信息成本,较少的关于消费者、生产者及其他经济参与者的信息,另一个是机制的激励相容问题,即在所制定的机制下,每个参与者即使制订个人目标,其客观效果是否也能正好达到设计者所要实现的目标。现在大多数经济学家都已经知道,当经济信息不完全并且直接控制不可能或不恰当时,人们需要采用分散化决策的方式来进行资源配置或做出其他的社会经济决策。这样,在制度或规则的制订者不可能了解所有个人信息的情况下,他所要掌握的一个基本原则就是所制定的机制能够给每个参与者一个激励,使参与者在追求个人利益的同时也达到了所制定的目标。这就是所谓的激励机制设计。许多现实和理论问题都可归结为激励机制设计。比如委托---代理问题、契约理论、规章或法规制订、公共财政理论、最优税制设计、行政管理、政治社会制度设计等。 机制设计理论已经发展了几十年,回过头从思想脉络上来看,这套思想大致可以分为两大分支。第一支不妨称为最优机制,机制设计的目标是最大化委托人(或者拍卖者)的预期收益,迈尔森于 1981年提出的"最优拍卖设计"是这方面的基础工作。第二支可以称为效率机制,即设计者的目标不是个人收益最大化,而是整体社会的效率最优,这方面的工作更丰富,维克瑞在 1961年发表了题为《投机,拍卖和竞争封闭出售》的论文,莫里斯在 1971年发表了《最优所得税理论的探索》的论文都堪称这方面的经典之作。这两篇文章已经分别为维克瑞和莫里斯赢得了 1996年的诺贝尔经济学奖。

爱华网

爱华网