引子 公元前2300年,埃及人发现了一种用茉莉花和莲花制作的美妙香味,并流传到世界各地。

公元12世纪至17世纪,葡、西、英、荷等西欧诸国纷纷开拓新航线,发现新大陆,展开贸易权争夺及殖民地建设。其中,扮演了强大推手角色的竟然是香料。从此,世界上拉开了长达600年的大航海时代的“香料战争”。

一种香味,何以能开启和引领一个大航海时代,并影响和改变世界竞争格局?这看起来多少有些不可思议。

香味的神奇魅力,超出人们的想象,它是自然造化和人类技艺的智慧结晶——不同的香味因其制作工艺、材质原料、原产地的不同等,赋予了一种特殊的气质、格调、品味、文化、身份、地位,成为一种社会阶层的识别和象征。

高品质的香味常常为上层社会和达官贵人所定制享用。因此,古今中外,关于“香味的战争”仍在不断上演……

第一章 揭秘白酒香型内幕 1957年的一天,山东省著名酿酒专家于树民到当时山东省最大的酿酒企业——山东景芝酒厂进行技术指导。他从传统名酒景芝白乾中品尝到一股淡淡的近似焙炒芝麻的香味,时有时无,飘渺又确然。他欣喜异常,遂提出应进行深入科研分析,以寻找形成这种特殊香味的成分及原因,并预测这可能会成为业界一个亮点,这在全国尚属首次发现和确认白酒的香型风味特点。茅台首提按香型评名酒

2012年10月21日,“中国芝麻香白酒发现55周年纪念收藏酒——暨‘景芝8226;国标芝香’全国上市发行会”在山东大厦举行。中国酿酒大师、茅台集团原董事长季克良应邀参加。这位已过花甲之年的行业泰斗级人物,爆出了一段隐藏半个世纪、鲜为人知的“历史内幕”。

他当着众多媒体的面说:“中国白酒香型概念是景芝酒厂1957年第一个提出的,比茅台提出香型概念的时间还早,但是,第一届全国评酒会茅台被评了最后一名,为什么呢,因为没有认识到香型的区别,当时大家评的都是浓香型,对酱香不知怎么评,茅台酒提出了按香型评……”。

事实上,真正按香型标准来评,是在1979年的第三届评酒会上提出的,前两届根本没有香型的概念。据健在的当年参加第一届“全国评酒会”的工作人员回忆,“首届全国评酒会”由周恩来总理亲自批准,并嘱咐一定要认真组织,严格把关,评出好酒。当时提出白酒的感官评定标准是“香、醇、甜、净”,这个标准恰恰是后来确定的浓香白酒的品评标准,因此“首届评酒会”白酒组的前四名均为浓香型白酒,最初评出的“前四名”并不是现在的“四大名酒”。被周恩来总理视为“外交利剑”的茅台酒屈居第五,而并不知情的周总理还在埃及用茅台酒宴请贵宾。此事引起了国外媒体的纷纷质疑和诘难。

后来,轻工部对“首届评酒会”进行了反思,于是,就有了后来的“色、香、味、格”的四大“感观评审”标准,这种鉴评方法因具有快速、准确、灵敏的特性,成为任何化验分析均无法取代的一种重要质量鉴评手段,“格”不仅仅强调了酒体风格,还有另一层意思:不拘一“格”发现优秀名酒之个性。经过多次综合考评后,到1953年最终公布的名单中,才有现在的“老四大名酒”——茅台、汾酒、泸州老窖、西凤。

季克良谈到:中国第一届名酒评选意义重大,对企业发展来讲是个很好的契机,对整个行业是促进和推动作用。尽管当时还没明确划分,但当年评的这四种酒实际上已经是四个香型的典型代表,茅台代表酱香型,汾酒代表清香型,泸州老窖代表浓香型,西凤则代表着其他香型,现在称为凤香型。四大名酒恰巧代表了中国名酒的四大香型,成为后来诞生多种香型的“母体香型”。

但是,半个世纪以来,业内外人士普遍认为,在中国白酒的舞台上主要有三大主流香型:酱香、清香、浓香来主导白酒的发展,三大品牌(或香型)在不同时期引领了中国白酒的竞争格局和发展方向。

“新中国白酒产业是靠试点起家的”

有研究人士认为,这个局面也与当时的几大“试点”有关系。第一届评酒会后,轻工部决定实施白酒“试点工程”——“1955年烟台试点”、“1957年泸州老窖试点”、“1964-1965汾酒试点”、“1964-1966茅台试点”等历史性的行业事件,为白酒生产能力和质量水平的根本提升奠定了坚实基础。

“茅台试点”发现了浓香型白酒的主体香是己酸乙酯,同时通过对香型白酒曲种、酿造工艺、微生物特性及香味成分深入研究、成功检测和科学总结,揭开了“茅台”的许多千古之谜;汾酒试点指出“清香型白酒主体香是乙酸乙酯,具有国际化口感潜质和趋势”;“泸州老窖试点”对白酒“新老操作法”和“技艺传承”给予充分总结和肯定。

特别值得一提的是,1955年的“烟台试点”让人们首次认识到酿酒的原动力是微生物,这一发现不仅破解了酿酒的原理本质,也使酿酒行业的技术水平大为提升。

“试点工程”对于我国白酒行业的历史贡献是不可磨灭的。与其他白酒试点不同,名酒试点已经不仅仅局限于提高出酒率等节粮降耗领域的课题,而是将重点放在稳定和提高名优白酒的工艺、质量和产品特征,为我国名优白酒的发展壮大奠定了科学基础。名酒试点对于白酒香味成分、微生物菌种、生态技艺等的研究,开启了白酒迈向现代化和国际化的新时代。因此,某位白酒权威曾说过这样一句话:“新中国白酒产业是靠试点起家的”。

值得一提的是,四大名酒之一的西凤——风香型代表,为什么没有成为叱咤风云的“主流香型”呢?

原因当然是多方面的,但香型的不确定性是主要原因。查阅相关资料发现:在中国白酒领域,各种香型白酒都有自己的独门绝活,即个性与风格差异。各种香型的形成,主要是由于生产工艺、产地地理环境等不同。但不管名酒香味如何复杂,在每种型格的香味中总有一个主体香和附加香,便构成了名白酒的风格典型性。西风的凤香型从地理位置看,西凤介于南北之间,也介于清香型白酒与浓香型白酒之间,是酿造介于两者之间品质产品的最佳经度与纬度。所以说,凤型酒集中了南、北方酿酒核心密码,是一种复合香型,即白酒香型的集大成者。

既然是复合香型,说明还缺少独创的、鲜明的、主导的酒体风格个性,因此,在1979年第三届全国评酒会上,由于当时西凤酒还没提出自己的独特香型,分组失当而误入“清香型”之列,由国家名酒降为国家优质酒,在全国引起了很大震动,对西凤来说是意想不到的打击。由此开始了,西凤进行了10年磨剑,在1984年的第四届全国评酒会上,不负众望,重登金榜,成为公认的凤香型白酒鼻祖。事实上,有一段时间里,西凤弱化了自己“凤香型白酒代表”的特征。原因是,当时市场上已经形成了“浓香型”白酒消费的浓厚氛围,西凤认为以一己之力改变消费者的消费认知无疑比登天还难。但是,弱化自己的香型优势,也引来业界的质疑:汾酒与茅台都明白自己最具竞争力的是什么,汾酒不可能放弃清香,茅台更不可能放弃酱香,失去清香与酱香的个性招牌,汾酒、茅台还是名酒吗?放弃凤香型,西风的产品竞争优势在哪里?西凤还是名酒吗?这让西凤人很纠结。

酒体个性上的摇摆不定,一定程度上导致西凤失去了战略上的方向感。事实上,“挑大旗”与“玩战术”是两回事。战略上挑着“凤香大旗”,战术上不一定做凤香的事,可以灵活多变,多香并举。但是,如果没有了“凤香”这面旗帜,你就是别人的附庸,也失去了鲜明的话语权和号召力,这对有野心的、有“四大名酒”背景的西凤是非常重要的。

我们发现,今天的四特、景芝、衡水老白干等之所以能风生水起,赢得业内外的高度关注和赞许,与他们近年来的“战略觉醒、战术灵活”、坚定不移肩扛“香型鼻祖”这杆大旗有很大关系。

香型的诞生是“发现先天优势”,品牌的成功则是“培养后天资源”。一个是内因,一个是外因,一个是单项冠军,一个是全能冠军。时至今日不难看出,任何一个白酒品牌的成功,无不是“应天时,循地利,促人和”,内外互动,终成大器。

第二章 地理密码决定香型风格

中国人对酒的热爱,使之创造新酒的乐趣一直不中断。只要不在饥荒年代,新酒就屡有创新。新中国成立后,“地处赣鄱流域的江西名酒四特酒”经过多年努力,并在周恒刚、沈怡方等酿酒专家的大力支持下,逐渐梳理、明晰了自己的香型风格——即“特香型”,后来这一香型也得到了国家的认可。近年来,四特正是围绕 “特香鼻祖”的优势资源展开战略部署,创造了连续多年的快速发展,并带动了赣酒版块的崛起。上世纪70年代,随着粮食的丰产,各省酒厂的热情投入,各种新酒的创造层出不穷,湖北的白云边酒为所谓兼香,山东的景芝酒为芝麻香,湖南的酒鬼酒为馥郁香。这种创造精神,促使酒类的管理机构和专家们不断召开各种类型的研讨会,用来命名各种新香型,争论和协调中,一个个的新名酒诞生了。

11种香型的诞生,就是从“张扬酒体个性,助推名酒产业”的角度”出发,对白酒风格进行了百花齐放式的“选拔”,在全国范围内发现了更多有潜力、有天赋、有独门绝技的名酒“好苗子”。这种分类体系的最大好处,是解决了中国酒类层出不穷的问题,不断在各种类里面增加新品种,让每一种酒都有出人头地的机会,避免香型的大一统局面。

发现白酒香型的地理密码

但是,以中国地域之辽阔,以及中国人对酒的极端热爱,光用香型来分类新酒种总会有词穷的一天。一个陌生的远在众人视野之外的小县城也可能生产出一种新香型的白酒,然后强烈要求命名权,但是往往是不可能的,专家们对香型的命名,还包括对生产企业的综合认可,比如生产量,再比如经济实力,否则,命名也会落空。但是,一旦一个酒厂挣到了钱,往往可以召开自己的研讨会,最终要求名正言顺。夹在这种种矛盾之中的,以香型为主的分类的体系,总有穷尽的时刻,而且,长此以往也会对“香型个性”产生审美疲劳。

事实上,对于白酒行业来说,香型是什么?香型就是品类占位,但是,香型的品类多了,人们就会记不住,人们最终记住的往往是“地理概念”。比如,长白山的人参,新疆的哈密瓜、景德镇的瓷器,西藏的青稞酒,法国的葡萄酒,德国的汽车,美国的大片等。

因此,白酒香型的成功一定是与“地理概念”紧密相连的,离开了地理概念的背书解读,好香型也会成为无源之水,无本之木,香型的美妙特色就会逊色很多。

如果以香型结合地理划分,中国白酒将分成10个体系:1、贵州仁怀赤水河流域主导的酱香系,代表品牌茅台、郎酒;2、四川主导的浓香系,代表品牌泸州老窖、五粮液、剑南春、全兴、沱牌;3、山西主导的清香系,代表品牌汾酒、宝丰;4、京津冀主导的“二锅头系”;5、陕西主导的凤香系,代表品牌西凤酒;6、东北主导的高度“烧刀子”系;7、两广主导的“米酒系”,代表品牌桂林三花酒。8、山东主导的芝香系,代表品牌一品景芝酒;9、淮河一带主导的“淡雅绵柔系”,代表品牌洋河、古井、今世缘、宋河、高炉家;10、鄂湘赣主导的“特香、兼香系”,代表品牌四特酒、酒鬼酒、白云边。

这种分类方式有其合理性,白酒本来就是带有严格区域地理特征的产品,因此,地理环境是中国白酒酒体风格的密码和基因。比如,虽然都是酱香酒,在茅台镇生产的才是茅台,在贵州遵义生产的就是珍酒,即使技术、原料和整个程序完全一样,最后的产品还是有所区别;再比如都是浓香酒,四川所生产的浓香酒就分成两个类型,更不用提江淮生产的浓香酒,在这里面,地理因素起了决定性的作用,四川浓香酒的香味来自于窖泥,来自于湿润温暖气候造成的大量微生物群落,也来自当地粮食的芳香;而江淮平原温差大,没有复杂的微生物群落,反而造成了香气不比川酒,但是甜柔的味道胜过四川的风格。

我们发现这种分类具备的合理性,比如北方酒基本受清香派汾酒的影响,就是因为气候类似,酿造技术也因此比较容易流通。再比如中原地带气候和地形复杂,所以酒的流派极其多变,产生了兼香、馥郁香和特香若干香型,这也和这个地区的历史文化兼容并蓄的模式很相像。

香型是白酒酒体风格的直接体现,也是白酒的气质密码,这种密码是与生俱来的,是地理环境造就的,也是历史演变传承的,可以说,自从有了白酒,就有了香型,只是到了建国后才被人发现、总结、命名。以“香型地理板块”分类的办法是以酒为本,让酒回归于酒,按照区域的地理历史特征来考察酒类。中国酒的变化往往有超出预料的地方,每个时代都有自己推崇的口味,伴随着口味的流行,而衍生出无数的新酒种类,不过,不管怎么变化,地区的风土不变,历史沿袭不变,则酒与地区的关系,也不会轻易改变。

第三章 香型之争 其实,在各区的地理中,往往会有意外发生。北方也有酱香,酱香大省也不乏成功的浓香,我们随即注意到了新的因素,就是市场因素,市场常常超越地理,成为新的主宰。不过这种主宰还是以地理为依据的,比如浓香流行,四川酒厂就成为全国酒厂的供应商,四川的酒人才也四处开花,包括新疆也生产浓香酒,等等。香型之战,暗流涌动

建国以来,中国白酒从香型的角度来说,“清香、酱香、浓香”三大主流香型一直主导市场的发展风向和竞争格局。1970年代以前,清香型白酒的市场份额占有绝对的地位,达到70%以上的份额;1970年代至2000年代初,浓香几乎一统天下,达到75%以上份额。

这期间,鉴于茅台酒作为国酒,在国家政治、经济、外交等领域不可替代的地位,在政策的作用下,全国各地曾于1960和1970年代掀起学习模仿酿造酱香茅台的热潮。全国白酒行业兴起了“酱香热”,几乎被各省市党委和政府当成一项极为重要的任务来完成,投入了巨大的人力、物力和财力。如广东、山东、四川、湖南等地,尽管最后由于诸多原因没有收到预期的效果,但都因此而成了当地的名优品牌,有的还在国内白酒评比中列为优质名酒。尤为称道的是,培养和教育了一批“酱香型消费者”。

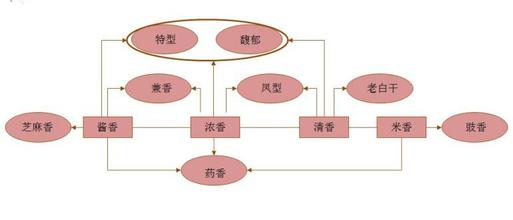

大多数行业人士认为:1979年“第三届全国评酒会”是中国白酒发展史上的一个重要里程碑,从那个时候开始,“中国名酒”评审开始参照香型标准,并正式命名11个香型。

事实上,在计划调拨的短缺经济时代,白酒的香型没有引起消费者的关注,而在上世纪九十年代 “广告为王”的营销时代,基于酒体风格诉求的香型卖点,又淹没在哗众取宠的、打油诗式的广告流行语中。

1990年代末期,由于宏观环境影响、宣传战略失误等,白酒行业集体进入低谷寒冬期,鲁酒因“标王事件”被人诟病,首当其冲遭受重创,退缩本省,归于平静,迷茫徘徊长达10年之久。

进入21世纪,基于品质层面的“酒体风格”才开始受到重视,白酒的历史真正进入“香型时代”——“健康酱香”、“国际清香”、“浓香标准鉴赏级酒品”、“绵柔领袖”、“国标芝香”、“淡雅学院”、“中国特香”等等,“香阀”们引发了一次次“争香吃味大潮”,上演了一幕幕硝烟弥漫、攻城略地的“香型争霸赛”。

正是从那个时候起,中国白酒产业开始痛定思痛,连接在一起,由内而外达成共识,经由“地理板块大发现”而引发的、基于品质战略的香型竞争,拉开了不同酿造工艺、酒体风格间相互联系、相互注视、相互模仿,同时,也相互对抗和争斗的历史大幕。

2001年后,号称“全国山河一片浓”的浓香,拉开了“分流”的序幕,位于淮海板块的古井贡首先打出“淡雅香”的口号,并成立淡雅香研究院,尽在咫尺的洋河则打出“棉柔香”的口号,在大江南北掀起一场“绵柔风暴”。

茅台在经过1998年的低谷后,开始革故鼎新,奋起发力,把“独特赤水河环境、复杂酱香工艺”当做品牌诉求的独门利器,扛起“健康护肝”的大旗,制造“酱香热”的风潮。一河之隔的四川郎酒紧随其后,喊出“酱香典范”的口号,为酱香热推波助澜。

2007年后,以汾酒为代表的“清香板块”,喊出了“清香回暖”的口号,到2009年汾酒又提出“大清香”概念,在全国各地及媒体上声势浩开展了一场标榜“清香祖庭”实力和豪气的“大清香运动”。

2009年后,以山东景芝为代表的芝麻香白酒板块,则扛起“创领中国芝麻香”、“白酒香型新贵”的大旗,这个“首创中国白酒香型概念”的企业,使沉寂了多年的芝麻香白酒市场一下子热闹起来,不少酒厂纷纷跟进,大有星火燎原之势。

同期,江西四特推出定位于高端的“四特东方韵”系列,提出了“世界因我而不同”的品牌诉求,并在央视《新闻联播》前连续投放广告,“中国特香”战略逐步彰显出巨大威力。2012年,四特实现销售50个亿(含税含折让),从而成为继洋河之后最成功的创新香型战略。

至此,白酒香型竞争趋势再次发生转变:“酱香发力、浓香分流、清香回暖、多香并存”的市场格局悄然形成,呈现历史性的百花齐放态势——“淡雅香”粉墨登场,芝麻香暗流涌动,“绵柔型”异军突起;药香型孤独求索,米香型偏踞南方,兼香型波澜不惊,特香型风生水起,“二锅头”发力全国,老白干不甘平庸,“其他香型”独辟蹊径……。

香型竞争真正进入“个性时代”。

但细心的人还是发现,三大主流香型中的酱香,以其深厚的底蕴、高端的形象、独特的工艺,当仁不让地彰显出了她的内在魅力,对其他香型构成越来越大的市场压力和威慑,甚至传出“酱香威胁论”的说法。

2007年被称为“白酒通涨年”,以酱香茅台为首掀起的多轮涨价潮,震动整个行业,尽管人们对高端白酒雾里看花。但是,当人们看到茅台股票越过200元大关,成为中国股市上的“茅台现象”——稳居中国第一高价股的宝座;当人们因为节日断货,总是买不到茅台时,当人们把茅台酒当奢侈品进行囤货炒作时,更多人对“酱香型”多了几分仰视和神往。

三个大佬的“酱香战争”

香型的魅力和价值有多大?香型之争会改变品牌格局吗?进入新世纪后,随着茅台品牌价值的扶摇直上,一直生产浓香的“白酒大王”五粮液很是担心,2006年酱香茅台一举冲破多年的低迷状态,价格首次超过五粮液,对五粮液形成很大压力。

这种压力早在2002年就已经显露出来,当年,五粮液传出“欲谋万顿酱香”的新闻,一时舆论哗然。一条信息称:“五粮液将在贵州仁怀市征地建酒厂”,顿时引起业界的关注,当时,这条传闻的真实性还令人怀疑。8年后的2010年3月17日,传闻变为现实,五粮液倾力打造的战略新品——永福酱香在(成都)全国糖酒会上盛大亮相。

面对酱香市场的穿透力和未来前景,以五粮液和泸州老窖为代表的“浓香型”的绝对控制地位受到前所未有的挑战。业界分析认为,不管“浓香大王”五粮液表现的如何泰然自若,酱香型白酒的独特资源和技术工艺的威逼都是存在的。近年来,五粮液不断在酿造技术上发明创造,建立独有的科技竞争壁垒,不排除是一项与酱香工艺抗衡的发展战略。

同样,另一个浓香大佬——号称“浓香鼻祖”的泸州老窖,看到酱香茅台的势如破竹,也是如芒在身,比五粮液提前3年开始了真正意义上的“酱香行动”,不过它走的是另一条模式——并购酱香企业。

2007年9月9日,“泸州老窖入主酱香武陵”仪式在湖南常德隆重启动,此事件倍受业界关注,传递出的信号也意味深长。“武陵酒”属十七大“中国名酒”,曾被称为中国酱香型白酒“三朵金花”之一,一度与茅台、郎酒并列合称为“茅武郎”。泸州老窖号称“浓香鼻祖”、“浓香第一品牌”,“浓香”是它的标签和特长,如今却跨省并购酱香武陵,说明什么?

据当年的媒体报道:“酱香武陵”在泸州老窖的资金和网络支持下,将以最短时间打造出长沙、常德两个样板市场,立足湖南省,然后用三年时间覆盖华中地区,5至10年建成全国性销售网络,成为不可多得的全国性酱香名牌。但是,2011年又传出联想集团入股酱香武陵成为第一大股东的消息。

时过境迁,回头看五粮液、泸州老窖两大企业的“酱香战略”,可谓步履蹒跚,有喜有忧,结果很难预料。对此两大行业事件,曾有业内人士分析说:“香型战争”是茅台实施的一项“阴谋”,正象当年美国实施“星球大战计划”,目的是把当时最强劲的对手——苏联拖下水,最终搞垮苏联,这个愿美国望实现了。但是笔者相信,这可能是某些人的臆想和猜测,茅台能否“拖垮”五粮液或泸州老窖,最终还要看实力,“茅、五、泸”三家实力悬殊并不大,体制也一样,谈不上拖垮二字。

由“技术之争”到“市场之争”

其实,香型的竞争一直在变化,尤其是不断随着外部市场环境的变化而变化。10年前,有人“道破天机”说:白酒行业的香型之争,本质是一场科技工艺的战争,这是30年来中国白酒香型发展史所证明的。人们相信“酱香型资源独特、工艺复杂、品质优秀,是高端产品的象征”,就象相信“德国的汽车技术是世界最好的”一样……。于是,“科技茅台、绿色茅台、健康茅台”应时而生,一路飘红,在此引领下,香型充满了神秘色彩,不断提升着品牌价值和形象。

5年前,人们依然谈论“三香主流”,或者“X香分天下”,但是这个时候,洋河创造的“绵柔型”已成气候,在此引领下,香型上刮起了一股基于消费口感及心里描述的“绵、柔、顺、雅”感念。由“吃香”到“吃味”到“心理体验”,似乎成为一大趋势和潮流。

一直以来,以“重味”和“淡雅”著称的江苏两支中国名酒“洋河”和“双沟”,就在自己新推的高档牌子上历史性地去掉了“浓香型”的标签,双沟诉求起了“幽雅苏香”,而洋河诉求起了“绵柔型白酒领袖品牌”。这种“去浓香型”的诉求真正开始了中国高端白酒新一轮的具有典型“个性、流派”的“区域消费”或“个性群消费”的时代。

2008年,古井贡首创推出了“年份原浆”酒,历时3年,完成3851次指标测试,12370份问卷调查,发动一场声势浩大的破坏性、革命性的“口感测试社会大试验”:六大名酒口感盲测,百场大型品鉴会,多位顶级品酒大师亲自推荐……年份原浆,终成正果。于是,全国掀起一场年份原浆热。古井年份原浆看似对“香型”只字不提,本质上依然是在酒体风格寻找卖点,高明的是,原浆概念超越了香型,让品质风格与品牌价值紧密的结合了起来。

而那些原来就具有香型特色的企业,以及那些曾经在香型路线上摇摆不定的企业,则刮起一股“香型自觉,香型自信,香型自强”风气,似乎找到了一种久违的目标和方向,精彩演绎着一出出“寻找回来的世界”——

四川郎酒高喊“酱香典范”;半世纪前就发现芝麻香的山东景芝酒业推出了“一品景芝.国标芝香”;西凤酒业痛定思痛,回归“凤香经典”,推出“酒海原浆”; 四特基于特香鼻祖地位提出“世界因我而不同”品牌定位,衡水酒业推出自己的“老白干香型”,红星、牛栏山则争抢“正宗二锅头”;董酒倾力打造输出自己的药香“国密工艺”;酒鬼酒力推自己的“馥郁妙品”;白云边则打出“兼香白酒领导品牌”。一时间,十一个香型,齐唱“创新之歌”,齐走“复兴之路”。

与上一轮的“香型诉求路线”不同,以洋河、古井贡为代表的“香型个性”的再造或创新,诉求的香型更加市场化、品牌化,而不是技术化,而且也有传统历史和品牌、品质的支撑,定位与概念又很准确而且心态平和。也许,正是看到了以洋河、古井为代表的“香型个性”,才诱发了更多企业探求高端白酒未来的热情。

第三章 四大“母体香型”带来什么? 1952年首届全国评酒会上,“四大名酒”尽管在“首评”中没有确立香型风格,而后来却成为了“清、浓、酱、凤”四大“香型鼻祖”和“母体香型”,这恰恰说明一个道理:四大名酒具有与生俱来的香型基因。“四大名酒”孕育出的“四大母体香型”,具有划时代意义,不仅奠定了中国白酒香型的基本雏形和框架,为以后各香型的演变和分流提供了基础源头,重要的是,为中国白酒产业的竞争格局和未来发展打开了蓝图。时至今天,市面上的诸多香型都是以当年“四大名酒”的香型为蓝本而演变出来。“四大名酒”树立了白酒行业的“香型标准”,分别成为了各自香型的领头羊,奠定了白酒“四大元老”的身份和地位。”汾酒是“清香鼻祖”,其香型个性为:清香纯正、口感柔和、自然协调、余味爽净。汾酒酿制工技艺是一清到底的清渣法,地缸发酵,一直统领北方市场,显赫一时。汾酒的最大优势是:清香优雅,口味纯净,健康指标先进,最容易与国际口味接轨,发展前景十分广阔。

泸州老窖是“浓香鼻祖”,其香型个性为:醇香浓郁,饮后尤香,清冽甘爽,回味悠长。从元代开始至今,泸州老窖传统酿制技艺历经了23代人的传承和研究,其特殊技艺都是靠师徒长期的口授心传和不断的经验积累,只可意会不可言传。自20世纪50年代末60年代初,泸州老窖率先在全行业传导了“泸型酒工艺操作法、白酒尝评与勾兑技术、人工老熟培窖技术、双轮底发酵技术、翻沙发酵技术”等先进生产工艺技术,并培养了大批白酒专业技术人才,为现今白酒市场的“浓香天下”做出了不可磨灭的贡献。近年来,泸州老窖从传统工艺的“总结与继承、创新与发展”方面着手,在实现白酒酿造工艺的“科学化、规范化、标准化”方面不断深入研究,再次推动了白酒行业的科技进步。

茅台是“酱香鼻祖”,其香型个性为:酱香突出、幽雅细腻、回味悠长、空杯留香。茅台酒独特的赤水河地理环境因素成就了中国最典范的酱香酒。茅台镇的特殊位置和气候,使茅台酒厂周围多年微生物的驯化导致车间成为最主要的微生物宝库。除了天然因素外,酿造法的革新还是茅台酒成功的关键,清代茅台已经使用多次发酵、多次取酒的工艺,后来多次改进,形成了自己独到的固定酿酒风格。茅台生产十分重视当地的环境、季节变化和生态影响,确实是中国和自然关系最紧密的名酒之一,也是神秘酱香诞生于世的密码。这为以后的“酱香浪潮”奠定了基础,提供了动力。

“西凤”号称“凤香鼻祖”。其香型个性为:浓郁清芬,香气协调,个性峻拔,回味无穷。西凤酒是四大名酒中最典型也最具个性的名酒,这个老牌名酒在第一、第二届的中国评酒会上均榜上有名,可是第三届没有获得金奖,不是酒不好,真实原因是因为在各个香型中它都排不上号,它不属于浓、清、酱三大香型,但是酒确实又是好酒。于是,推出了自己的新香型:凤香。1994年,国家颁布了凤香标准,这也成为今后许多名酒的仿效例证。

“凤香型”首先是地理历史因素决定的。西凤酒产自陕西省凤翔县柳林镇。按照《史记8226;秦本纪》的记载,当地有泉水水质异常好,菜放置其中多日不坏,妇女饮用可以增加皮肤光洁度,此泉水证明了柳林镇的水土之美。

西凤酒的酿造过程中有三个突出特征使其香味独特:1、窖池每年更新一次,去掉老土换上新土,和泸州老窖等迥然不同,这样其浓香就不露出来;2、发酵周期只有10多天,是17个名酒中最短的,所以出酒率高,这也是其稀罕处;3、储藏容器是当地妇女流传下来编制的一种柳条框,内壁糊以麻纸,涂上猪血,然后用蛋清、蜂蜡、熟菜子油等物按照一定比例去混合,配合以涂料涂擦,再晾干,称之为“酒海”。“西凤”的凤香型具有特殊的酸、甜、苦、辣、麻等诸味调和后的独特风格,带有泥土香味和酒海带来的特殊香味,这种“挺拔”的酒体风格,是西北黄土地的某种象征。

中国北方的酒在历史上一直都以汾酒为基准,是绝对的清香型体系的天下,可是,就在这种汾酒包揽“北酒”天下的时候,西凤却以其独特的香味,获得了自己的地位,打破了汾酒的江湖,为白酒的香型格局增加了一道亮丽风景。

“母体香”确立了酒种的地位和格局

建国以来,五届“全国评酒会”共评选出十七大“中国名酒”为推动白酒产业技术进步、传承中华国酒文化做出了不可磨灭贡的献,为大国之酿注入了不朽灵魂。从第一届评酒评出“四大名酒”恰巧成为后来的“四大母体香型”,到第三届正式引入香型标准。香型一直在左右和影响中国白酒的格局。可以说,没有四大母体香型,今天这些赫赫有名的白酒品牌,就失去了品质的根基和灵魂,香型的命名诞生,至少有三大不可磨灭的产业价值和历史贡献。

一、确立名酒基准,传播香型文化

“全国评酒会”确立了“中国名酒”的基本标准和价值方向——即“锻造卓越精湛的品质风格”和“传承悠久高尚的白酒文化”。这两条准,一条基于工艺风格层面,一条基于品牌文化层面,确立了不同酒种间的风格地位和价值标准,使浩瀚华夏之名酒,有了崛起于世界名品之林的坐标和方向。

二、创立香型体系,影响产区格局

三大主流香型(酱香、浓香、清香)和后来凤香型的确立,并衍生出沿用至今的共计十一个“香型体系”,奠定了色、香、味、格的初步标准,并首次对香型风格做了语言个性描述,具有划时代意义。白酒香型的命名确立,是白酒评判的一项创举发明和巨大贡献,为传承和保护民族产业优秀独特的酿制技艺,提供了宝贵的“地缘理论”支持;为中国白酒市场“品类竞争”、“生态产区”格局的形成和发展,打开了思路,奠定了基础,并产生了积极而深远的影响。

三、推动技术进步,丰富多香品格

在白酒领域,因为工艺技术不同,酒体风格多样,这为创立名酒评审制度和考核标准提供了更高的要求,构建了以“省评委”为单位的“全国评酒队伍”的网络雏形,在全国逐步培养和形成了一支较强的“以感官检验产品质量”的评酒技术队伍,整体推动了白酒产业的技术进步和多种香型的创新发展,最终产生11种不同风格的酒体香型,以及后来的“绵柔型”、“年份原浆”等概念香,再造了市场竞争格局,为白酒品种的百花齐放做出巨大贡献。

第四章 香型困局和传播策略 既然白酒香型的确立对白酒行业做出如此巨大的贡献,那么,香型的发展会继续影响行业竞争格局吗?香型的未来趋势会是什么样?正象当年“香料战争”因开辟了“大航海时代”,而改变世界格局一样,随着社会的多元化发展和整体文明进步,如今,香料的作用早已趋于平淡,已经朝多个方向发展:一方面成为一个平常的工业品类,另一方面成为了生活美饰品,同时,上好的香料成为了专供特殊阶层消费的奢侈品。

在初级阶段,任何新事物的出现都会改变和确立一种格局。但是,随着时间的推移,这种格局又会被新的技术、渠道、文化等创新因素打破。

白酒香型在确立初期,确实起到了“酒以类聚”的作用,开辟了一种评酒标准,一定程度上影响了白酒产业的发展方向,老“四大名酒”因为代表了“四大香型”,确实在一定时期风靡全国,同时也带动了四个香型的快速扩张,以及孕育和繁荣了其他香型的发展。曾经一度,在全国掀起了学习茅台的高潮,“酱香运动”大干快上,潮起云涌。不能不说,这个时期的“香型运动”为以后茅台酒“永远活在人们心中”,起到了极大地推波助澜的作用。

但是,香型不是万能的,当年,五粮液没有“香型鼻祖”称号,没有鲜明的酒体风格优势,没有入围首届“全国评酒会”的“四大名酒”,甚至排不上号。今天却成为了中国家喻户晓的“白酒大王”,业绩位列所有名酒之首。为什么?说明拥有鲜明的“香型风格”是白酒企业发展的重要因素,但不是决定因素。一个品牌(企业)的成功,一定是综合因素的结果,“单一的因素一定是错误的”。

“香型血统高贵论”能不能成立?

白酒能不能以“香型”来区隔和确立消费者的阶层和身份?就像自香料诞生以来,至今,上好稀缺的香料仍然是富贵阶层的专享一样,成为一种高贵的“奢侈品”。

研究认为,这在中国现行环境和体制下很难做到。众所周知,“艺以精为高,物以稀为贵”,中国文化和民族性格中,恰恰缺少这个基因,

“功利主义至上”是中华民族延续几千年的文化积淀。中国人擅于人文思想和宏大叙事——“齐家治国平天下”;拙于工艺技术和科技创新——现代科技创新几乎全部来自西方。追求的往往是展示所谓人品德威的、粗线条的“气概精神”。

当前,在白酒行业普遍存在的“以吨位论英雄,以业绩论成败,以政务论引领”的浮躁的功利的大环境下。以“高洁的品格、雄健的精神、卓越的理想、完善的道德、精致的形式”的笔法,潜移默化传达出“香型之贵族精神”,似乎是一件非常困难的事。

这有待企业传播策略、技巧,尤其是传播精神的不断提升。

观今日中国,肆意膨胀的“权贵消费”一旦被限制禁令,白酒品牌辛辛苦苦塑造的所谓“高贵形象”,就会在人们心目中大打折扣,甚至导致品牌价格和价值的直线下降,这无疑是“品牌精神”的巨大悲剧。

可见,中国“高贵品牌’的塑造仍然任重而道远,离”世界奢侈品”的距离依然还很远。事实上,纵观世界名品,真正成功的高贵品牌,不是“活在权贵心中”,而是“永远活在人民心中”。

白酒的“香型血统高贵论”也应如此,但这要有待时日的积淀。

“香型”和“品牌”关系:谁带动谁?

“香型品类”对消费者的影响没这么简单,消费者是最难伺候的,现代消费者迷恋的是品牌,而非品类。

“洋河8226;蓝色经典”上市初期尽管成功地诉求了“绵柔型”,口感的差异化诉求,让洋河蓝色经典从众多产品中脱颖而出。但,当“绵柔型”这盘“特色菜”引来“食客”的尝鲜后,洋河并没有停在绵柔型上睡大觉。而是与品牌文化结合起来,发现并独创性的提出了洋河品牌的“蓝色文化”基因,消费者印象最深刻的还是掀起的那场“蓝色风暴”,最怦然心动的还是品牌精神——男人的情怀:“世界上最宽广的是海,比海更高远的是天空,比天空更博大的是男人的胸怀”。时至今日,“洋河8226;蓝色经典”的“绵柔型”已经不重要,消费者甚至早已忘记了,仅仅才10年。

同样,在最初,是“香型评比”让茅台成为了“四大名酒”之一,又在以后的全国掀起的“酱香试点运动”中,助推了茅台的地位。但是,茅台真正的大成境界,却不是香型的功劳,而是国酒的光环和政务营销。

香型是技术工艺和品质风格,或者是品类旗帜和方向,却不是企业目标,最终成功的往往是商业模式。如今,我们可以说,是茅台带动了酱香热,而不是酱香热成就了茅台。但是,谁又能否定,酱香对于茅台成功的巨大贡献和价值意义呢?这可能正是每一个白酒企业面临的“香型困局”和“方向命题”。

事实上,白酒的“品牌”和“香型”的关系,正如“酒店和菜品的关系”:在消费者眼里“香型”就像川菜、鲁菜、粤菜,知道了“狮子头”、“宫保鸡丁”、“蚂蚁上树”等菜名,但对它们属于哪个菜系并不感兴趣,也不想探究。

“原创特色菜”是酒店竞争的手段之一,是打造和提高品牌知名度的切入点之一,但不是最高竞争手段和元素,随着酒店知名度、规格规模、品牌价值的增加,原创特色菜会逐渐成为“酒店品牌力”的一部分,不再具有主导作用和价值。顾客更看重的是菜品之外的身份、地位、面子、服务等品牌精神层面的消费。

香型传播的两大路线

但是,无论是酒店品牌还是白酒品牌,在营销传播中,内在特色与品牌文化,是相辅相成、缺一不可的,品牌带动香型,香型促进品牌。

所以,在白酒界“茅台”的传播,始终离不开主次两大路径:精神价值为第一诉求:“酿造高品位的生活”,我们称为品牌传播的“主旋律”;品质个性为第二诉求:独特酱香工艺和地理环境,我们称为品牌传播的“次旋律”。

应该谨记的是,这两大路径是一个有机整体和内在的一致性,即两维一体化。研究发现,中国白酒经典的品牌传播案例,都在不自觉中遵循着如下规律:即“品牌”和“产品”的“两维一体化”传播模式,“品牌精神”和“品质个性”二者主次分明,方向明确,和谐诉求,缺一不可,终就经典

比如,江西四特一直作为中国特香型白酒的鼻祖,但是在四特的广告传播中,尤其是在四特东方韵上市以来,其传播的主旋律一直是“世界因我而不同”,并由此在白酒行业塑造了四特独特的、极具个性和时尚色彩的品牌精神;其品牌传播的次旋律则是“中国特香型白酒开创者”,不断强化其“特香鼻祖”行业地位。

“国窖1573”,品牌传播的“主旋律”是“高贵稀缺性的窖池文化”和“穿越历史的厚重感”,塑造一种底蕴深厚、永远恒久、坚持永续的品牌精神;品牌传播的“次旋律”是“中国浓香白酒鉴赏标准级酒品”,强化和彰显了“浓香鼻祖”的品质个性和特色。

郎酒品牌传播的“主旋律”是“神彩飞扬,中国郎”,塑造的是一种“阳光张扬,积极向上”的品牌精神;品牌传播的“次旋律”是“酱香典范”,强化和彰显产品的品质个性和特色。

“五粮液”品牌传播的“主旋律”是“中国的五粮液,世界的五粮液”和“中庸和谐”,也许有些空泛,但追求品牌精神的思路和方向是对的;品牌传播的“次旋律”是产品的“八大优势”,不断强化和彰显产品的品质个性和特色。

我们发现,这一规律也符合世界性大品牌的传播规律,比如,可口可乐、奔驰、人头马、轩尼诗等等。只要按着“品牌精神”和“品质风格”两个思路不断探寻传播,找准诉求方向,就不会有太大的失误。一个品牌有“品牌精神”和无“品牌精神”,消费者微妙的心理感应是不一样的。因为“品牌精神”就是“消费者心灵深处向往或感受到的一种生活方式和人生力量”。

目前,中国的白酒品牌成千上万,香型特色共有11个,产品风格同质化严重、个性特色缺失,能同时找到两大传播点的品牌不多,拥有这两大传播资源的企业也不多。所以,塑造一种让消费者怦然心动的“品牌精神”,彰显品牌文化的差异化和个性化,便成为多数品牌传播的明智和必然选择。

爱华网

爱华网