中国企业的经营环境正在发生着根本性的变化。2008年以来,各地开始出现“用工荒”;人民币面临升值压力,并且一直在升值;国际贸易的顺差引起了发达国家的反弹;税收政策的收紧意味着民营环境由宽松的政策环境的终结;国有大型企业高额的利润使得十几年前的“下海潮”转变现今为“上岸热”;几千人争一个公职人员的岗位的现象既见证了官文化的传承,也见证了公职人员待遇和地位的优势,更见证的中国当今年轻人惰性和进取心的丧失。结合时不时传来的官二代,富二代的新闻,也见证着中国正在形成的“钙质”缺乏的依赖性一代。当这些现象只是个别现象时,企业大可不必惊呀,但当这些现象连成一串时,我们不得不得出一个我们并不愿意看到的结论:中国企业家的精神正在衰退!中国勤劳创业的精神正在丧失!企业赖以生存的公平市场环境正在遭到破坏!

面临这种环境,中国的企业,特别是制造业如果仍然在梦想着靠人工低成本取得竞争优势,那中国企业竞争力必将衰退。事实上,这两年大量的实业资本流入虚拟资本运作的现象已经显示出了中国民间企业家们的不适感。这里不仅是逐利的本性,也展现着思维的惰性,和一个投机思维垄断的国家的非理性思维能力的现状。

三十年经济发展的成功,众多企业得益于庞大的内外消费需求拉动;低廉的、勤奋的劳动力、以及被远远低估的科技、管理人才的价格的优势。但这种优势正在丧失,而且丧失的速度远远超出预期。随着独生子女一代进入社会工作岗位,他们本着“宁可不工作,也不找不合适的工作”的理念,穿着父母买的名牌服装,拿着父母补贴的收入,天天在网络上梦想着成功。面临这种环境,用工难和高失业同时存在也就不足为奇了。这将给企业带来的不是仅仅涨工资就可以解决的问题了-爱华网-。对于依赖父母的一代,工资多少才是合适呢?只是个无底洞,不从根本的社会思维和管理模式上建立现代企业管理制度,企业必然会被淘汰。

那么企业应该如何转型呢?我认为应该从以下方面来适应并提升竞争力:

一、提升效率,摒弃所谓劳动密集性思维

那种以为劳动密集性企业反而有竞争力的思维只适合于中国企业启步阶段,因为那里劳动力的成本低得足以抵销效率的损失,而且还有红利。但随着社会的发展,这种现象只是暂时的,员工理所当然的要分享发展成果,所在,当成本优势不足以抵销效率损失时,中国企业只能从效率上来提升竞争力。我们举个例,美的集团大概是人均百万的产值,而对于一此小企业而言,人均不足二十万的产值。在这种情况下,人才向大企业的倾斜是必然的,这必将导到规模不足,效率不足的企业被淘汰。

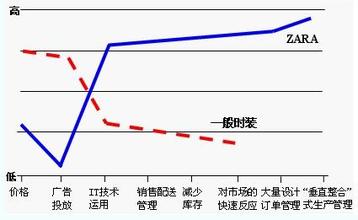

二、造就高附加值、高员工收入的企业

我们一直不理解欧洲为什么那么多奢侈品牌,不理解为什么很多外企总是抛弃低端市场,现在应该逐渐明白了。只有高附加值的企业才会有持续的竞争力。这种高附加值不仅意味着投资方收入可观,更加意味着可以给员工更富竞争力的工资,从而吸引到真正的人才精英来进一步创造高附加值的品牌和产品。

三、机会型向知识型转变

也许早期的创业老板都是体制外没多少文化的人,但是这种想法在未来将被抛弃,那种低知识的管理模式必将被员工所抛弃。从管理、技术、营销等多方面都需要越来越规范和人性化的管理,任何企业都将不是个人的私产,必然是社会集体中的一员,承担着所有企业应该承担的责任。

这一切,当然不是瞬间可以完成的,必然要经过一个优胜劣汰的过程,在这种过程中,谁的思维能够率先转变,谁能够对未来的竞争战略看得更清楚,谁将是获胜者。未来几年,这种淘汰可能正在加速。

爱华网

爱华网