除了一些狂热的原教旨宗教信徒,今天受过教育的人都知道,地球和其他行星在围绕着太阳运行。但是在古代,除了少数的另类,人们都相信所有的天体,包括太阳、月亮、行星和恒星,都在围绕着地球运行,地球是宇宙的中心。正如一个人在婴儿时期会觉得全世界都应该围绕着他转,随着长大才慢慢地学会站在别人的角度设身处地思考,人类在其幼稚时期也不可避免地会以自我为中心。各种宗教也在强化着人类的自恋:如果人类是上帝根据其影像创造出来执行其计划的,那么人类居住的地球就没有理由不会是宇宙的中心。

这种观念也符合人们的日常观察。我们每天早晨都看到太阳从东方升起,傍晚从西方落下,非常直观地表明太阳在围绕着地球运行。同样,每天晚上也能看到月亮、星星都在天空中做周而复始的运动,也表明它们全都在围绕着地球运行。古巴比伦天文学家通过仔细观察天体的运行,甚至能够通过数学计算预测天体的位置。在此基础上,古希腊哲学家首先提出了天体运行的模型。

特别喜欢几何学的柏拉图也对天体运动做了一番几何抽象,认为天体都是以固定的速度围绕着地球做完美的圆周运动的,看似杂乱无章的行星运动轨迹,都可以看成是几个圆周运动的组合。他的学生欧多克斯据此在公元前4世纪提出了第一个用来预测天体运行的数学模型。他认为天体都位于某个透明的球形壳层上,由这些水晶球层带着它们围绕地球运行,地球位于球层的中心。为了解释同一个天体的不同周期运动 (例如月亮除了每天的运动,还有每月的变化),他认为一个天体有多个球层:太阳和月亮各有3个,5颗已知的行星各有4个,再加上最外面的一个恒星球层,总共有27个球层。柏拉图的另一个学生亚里斯多德基本上采纳了欧多克斯的模型,只是做了一些无关紧要的改动 (在各个球层之间加了一些不必要的不动球层)。

古希腊天文学家注意到,行星的运行显得很古怪。恒星在天球上的位置是固定的,而行星的位置却是变化的,运行速度和方向都在变,例如,它们有时运行速度会慢下来,然后反方向运行一段时间。欧多克斯给每颗行星加了4个球层:一个解释行星每天的运动,一个解释行星在黄道带上的运动,另外两个球层的转动方向相反,用于解释行星的逆行现象。但是这并不能完全解决行星的逆行问题。而且欧多克斯的模型还有个缺陷:因为它们是以地球为球心的同心球,每个行星与地球的距离是固定的,那么从地球上看,它们的亮度应该没有变化,而实际上,除了金星的亮度大致不变外,其他行星的亮度是会有变化的,表明它们与地球的距离会改变。

为了解决行星逆行和亮度变化的问题,阿波罗尼奥斯在公元前三世纪末想到了一个解决办法。在他的模型中,天体还继续在以地球为球心的球层上运行 (称为均轮),但是它们一边沿着这个大圆圈向前运行,一边又在绕一个小圆圈(称为本轮),也就是说,天体在本轮上绕行,而本轮又在均轮上绕行,这样从地球上看,天体与地球的距离就有所变化,有时会出现逆行。同时,为了解决行星运行在黄道带上的反常运行,阿波罗尼奥斯又提出均轮不是以地球为中心的,而是以偏离地球的某一点为中心的,它们是偏心圆。阿波罗尼奥斯用“本轮”和“偏心”巧妙地保留了柏拉图天文学的两个根本观念:地球是宇宙的中心,天体运行是完美的圆周运动。

公元二世纪,托勒密根据阿波罗尼奥斯提出的这些观念,补充了一些新观念 (认为行星不是做匀速运动,而是等角速运动),并与实际观测结果结合起来,提出了一个能够相当精确地描述天体运行情况的模型,成了古希腊天文学的集大成者,以至现在我们想起地心说天文学,首先想到的是托勒密。

在以后的一千多年,虽然托勒密模型在西方世界占了统治地位,但是并没有被天文学家们普遍接受。托勒密模型实际上已不认为天体在做匀速圆周运动,破坏了几何之美,这让一些坚信天体必定在做完美的运动的天文学家很不满。而且托勒密的模型非常复杂、繁琐,为了能让其模型符合观测结果,解释天体运行的种种反常,就必须增加均轮和本轮的数量,到16世纪时,据说要用到80个左右的这些轮才能符合当时的观测结果。

因此有一些天文学家提出其他模型试图替代他们认为存在缺陷的托勒密模型。这些模型也都是以地球为中心的,直到16世纪才出了一个另类——哥白尼在1543年提出太阳才是宇宙的中心。其实“日心说”并不是哥白尼首先提出的,它的出现比托勒密模型还要早。在公元前三世纪,古希腊天文学家阿利斯塔克已提出恒星和太阳静止不动,地球和行星在以太阳为中心的不同圆形轨道上绕太阳运行,地球每天绕轴自转一周。

托勒密模型很难解释的许多天文现象,“日心说”能够轻而易举地解释。例如行星的逆行问题,很容易解释成是因为行星环绕太阳运行,从同样在环绕太阳运行的地球上观察时产生的视差。

“日心说”的另一个优势是可以确定各个行星轨道的次序。在柏拉图的模型中,各个天体与地球的距离从近到远依次是月亮、太阳、金星、水星、火星、木星、土星和恒星。而在托勒密的模型中,这个顺序则是月亮、水星、金星、太阳、火星、木星、土星和恒星。最成问题的是水星和金星,究竟哪一个与地球的距离更近,用地心说难以确定。改用“日心说”模型,则可以确定是金星更靠近地球。

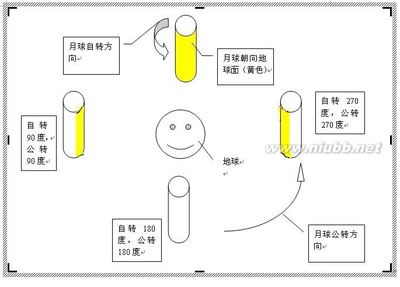

在“地心说”模型中,各种天体不管它们多么不同,与地球的距离有多远,都每隔24小时环绕地球一周。这很难让人理解。但是改用“日心说”模型,这个现象的原因就简单明了:那是地球自转造成的假象。

“日心说”也就是“地动说”,把天体的东升西沉解释为地球绕自转轴自西向东转动造成的假象。但是这带来了新的问题。地球的自转速度应该非常快(按现在的测量结果,在地球赤道上的自转线速度为465米/秒),那么为什么人们觉察不到地球的运动?就像在快速行驶的车上人们能感觉到迎面吹来的风一样,地球以这么快的速度自西向东转,那么就应该有东风持续在吹,为什么没有?我们直直地往空中抛出一块石头,在它落地的时候,如果地球在自转,它应该落到了后面,为什么还落在原地?同理,为什么飞鸟和云彩没有被地球的自转甩到后头?这些日常生活的观察似乎都与地动说相矛盾。

“日心说”还存在另一个问题。如果地球在绕着太阳公转,在公转轨道的不同位置上观测恒星,应该看到恒星在天球上的位置发生了变化,也就是出现了视差,星座的形状在一年之中会出现变化。但是肉眼和最初的望远镜都看不到恒星视差,星座的形状保持不变,这似乎意味着地球并没有在围绕着太阳运动。看不到恒星视差的真正原因是由于恒星离地球非常远,它们与地球的相对位置的变化极为细微(一直到1838年,人们才首次用太阳仪观测到恒星视差),但是这意味着宇宙非常浩瀚,超出了古代天文学家的想像,所以他们不考虑这种可能性。没有恒星视差被认为是“日心说”的一个致命弱点。

另一个观察也对“地心说”有利。金星的亮度在一年的大部分时间内都差不多,这似乎表明金星与地球的距离保持不变,符合“地心说”模型,用“日心说”则难以解释。按“日心说”,金星和地球都在围绕太阳运转,它们之间的相对位置会发生变化,金星的亮度也应该发生变化。

由于这些原因,虽然“日心说”早就有人提出,但一直没有受到重视。何况阿利斯塔克提出的只是一个简单的定性模型,并不能用于预测天体运行。哥白尼为“日心说”创建了第一个数学模型,试图与实际观测结果结合起来,但是其精确程度还不如托勒密模型。这并不奇怪,托勒密模型本来就是根据实际观察结果拼凑起来的。其实,在数学上,“日心说”和“地心说”模型可以做到等价,达到相同的精确程度。但是哥白尼并不是一个很好的天文观测者,而且他的某些观念比托勒密还落后(例如坚持认为天体只能做匀速正圆运动),虽然为了能符合观测结果,他也保留了托勒密模型中的行星本轮,但是精确度仍然不如托勒密模型。 (未完待续)

爱华网

爱华网