巴甫洛夫的经典条件反射学说

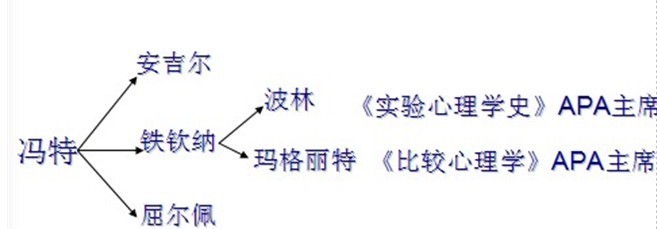

巴甫洛夫(Ivan·P·Pavlov,1849年~1936年)俄罗斯和苏联生理学家,经典条件反射学说的创立者。

巴甫洛夫通过一系列在狗身上的实验研究提出了无条件反应的概念。比如将食物放进狗嘴里时出现的唾液反应,是一种大脑反应;是存在于脊柱或者下脑中枢里的感觉和运动神经之间的一种直接连接。对比而言,条件反射,比如听到铃声或者其它在以前都是中性刺激的声音时出现唾液现象,是由条件形成过程中在大脑皮层里建立起来的新反射通道的结果。巴甫洛夫通过大量的实验观察和研究,总结出了一些重要的条件反射定律或者法则:

时序:给予刺激的顺序是至关重要的。只有在中性刺激早于无条件反射的时候,它才会成为条件反射,才能够激发反射。

反射消失:与无条件反应对无条件刺激不一样,条件刺激与反射之间的联系不是永恒的。如果条件刺激重复出现而没有跟上强化手段(食物),则唾液分泌反应会减弱,直至最终消失。

概括:如果给一只狗发出跟条件刺激类似但多少有些不同的刺激,狗也会分泌唾液,但其分泌的强度比条件刺激要差些。任何条件刺激与相关刺激间差别越大,反应的强度就越小。因而,狗实际上是从其经验中作出了概括,并期望着类似的经验会得出类似的结果。

区别:狗在形成条件反射时,听到一个既定的音调,并听到另一个低几个音符的音调时产生唾液后,如果第一个音调总有食物跟上,而第二个音调总没食物跟上,则狗慢慢会在听到第二种音调时停止分泌唾液。狗已学会在两种刺激之间进行区分。

实验型神经机能症:当向狗呈现非常接近但又不同于某个条件刺激时,狗会显得无所适从,作出类似与精神分裂症相似的反应。

巴甫洛夫相信,这些定律和法则的发现,使他已经找出动物和人类学习的基本单元。他说,所有学习得来的行为,不管是在学校里面还是外面获得的,“只不过是一长串的条件反射”,其获得、保持和消失是由这些定律和法则来控制的。

巴甫洛夫的条件反射学说对当代心理学产生了极大的影响,成为后来的行为主义心理学建立的科学基础。正如行为主义心理学的集大成者华生所说,它是行为主义学说和方法论的“拱门下的拱心石”。

一位心理史学家这样评论了条件反射学说的影响。他说:“在实验心理学中,也许没有哪一个课题所花费的时间和精力会超过对条件反射的研究。动物、儿童和成人所获取的条件反射、不同反射的条件形成的相对容易程度、其反射消失和重现、学校教育与条件反射形成的容易程度之间的关系……置于实验考验之下……许多心理学家希望--而且严格的客观主义者相信--条件反射证明是所有习惯形成的单元或者因素”。

Thorndike 和他的 Trial-Error 学说

桑代克――动物心理学的鼻祖,联结主义心理学的创始人

桑代克(Edward LeeThorndike,1874~1949),桑代克作为动物心理学的鼻祖,联结主义心理学的创始人,创建了教育心理学,与吴伟士共同研究学习迁移,并设计了心理测验,为美国教育测验运动的领袖之一。他是一位站在行为主义学派边上的心理学家。生于美国麻省一位牧师家庭,他生性害羞、孤独,只有在学习中才能找到乐趣,也特别有学习的天赋,他一生致力于心理学研究,著述颇多。他于1895年到哈佛大学受教于詹姆斯,做小鸡走迷津实验。后转到哥伦比亚大学学习,继续利用猫和狗等做实验。1898年在卡特尔的指导下,以《动物的智慧:动物联想过程的实验研究》的论文获得博士学位。在该校教育学院工作40年,先后任教员(1899)、副教授(1901)、教授(1903),于1940年退休。1942年又回哈佛大学任詹姆斯讲座,继续从事心理学研究,直到1949年去世。

桑代克的研究兴趣十分广泛,他是美国哥伦比亚学派的主要代表,又是动物心理实验的首创者,教育心理学体系和联结主义心理学的创始人,并设计了心理测验,为美国教育测验运动的领袖之一。正因为如此,一些史学家将他划归美国机能主义心理学派,但也有不少人认为他更象行为主义学派的人物,可他本人却认为他并不属于任何一个学派。鉴于桑代克的研究成果对行为主义心理学派的影响,我们暂且将他纳入行为主义学派。

桑代克对行为主义学派的影响主要来源于他对小鸡、小猫研究的结果。1895年,他到哈佛大学受教于詹姆斯,做小鸡走迷津实验(即走迷宫),后转到哥伦比亚大学学习,继续利用猫和狗等做实验。他在实验中发现,最初,小鸡小猫小狗都是在死路里转来转去,偶尔会找到出口,逃出迷宫,而这通常需要花很多时间;但重复多次以后,小鸡小猫小狗在死路中转的次数都会减少,花费的时间也会减少很多;训练到一定次数以后,一把它们放入迷宫,它们甚至会立即直奔出口而去,很快就逃脱了。桑代克认为,小鸡小猫小狗都不是通过推理和观察而学会逃出迷宫的;它们之所以能够顺利逃脱,原因只有一点,那就是不断的尝试,在不断的尝试和失败中慢慢消除那些无用的行为,记住那些有助于逃脱的行为,用桑代克的话说,就是它们已经在这些有用的行为和行为的目标之间建立了联系。桑代克进一步提出了他的“联系法”理论,这一理论主要包括两大学习定律:

a.效果律。

桑代克认为,哪一种行为会被“记住”,会与刺激建立起联系,取决于这种行为产生的效果。例如,迷宫是一个刺激,小鸡在迷宫中会作出多种行为反应,但大多数反应都不能帮助它们逃出迷宫,而另一些行为则使它们得以逃脱并得到食物。因此,小鸡就记住了这些有效的行为,将迷宫这个刺激和这些有效的行为联系起来了。以后,一进迷宫,它们就知道作出什么反应。

b.练习律。

桑代克认为,练习次数的多寡,影响刺激和反应之间练习的稳固程度。练习越多,练习越紧密,小鸡越清楚要采取什么行动,逃脱的速度越快;练习越少,练习就不够紧密,小鸡就越难找到出口。

虽然桑代克的“联系法”理论后来被行为主义者吸收并成为他们的主要理论原则,但桑代克本人对行为主义学派的热情却并不高。也许是因为他的研究兴趣太过广泛,而其中有很多是关于精神和意识方面的,这是行为主义者所不能容忍的,而桑代克本人也并不欣赏行为主义者那种将精神和意识一棍子打死的作法,因而对行为主义的观点异议颇多,所以就只能算是一位站在行为主义学派边上的心理学家了。

桑代克的“问题箱”实验

美国著名的教育心理学家桑代克(E.L. Thorndike ) ,他曾做过许多动物学习的实验,并用以解释学习的实质与机制。其中,让饿猫逃出“问题箱”的学习是他的经典实验之一。

具体实验情况是这样的:

桑代克用木条钉成的箱子里,有一能打开门的脚踏板。当门开启后,猫即可逃出箱子,并能得到箱子外的奖赏――鱼。

试验开始了。一开始,饿猫进入箱子中时,只是无目的地乱咬、乱撞,后来偶然碰上脚踏板,饿猫打开箱门,逃出箱子,得到了食物。

接着第二次,桑代克再把饿猫关在箱子中,如此多次重复,最后,猫一进入箱中即能打开箱门。

桑代克据此认为,学习的实质就是有机体形成“刺激”(S)与“反应”(R)之间的联结。他明确地指出“学习即联结,心即是一个人的联结系统。”同时,他还认为学习的过程是一种渐进的尝试错误的过程。在这个过程中,无关的错误的反应逐渐减少,而正确的反应最终形成。根据他的这一理论,人们称他的关于学习的论述为“试误说”。

通过大量的人和动物的实验,桑代克总结了三条学习定律:

a. 准备律:强调学习开始前预备定势的作用。

b. 练习律:强调联结的应用。

c. 效果律:凡导致满意结果的行为被加强,而带来烦恼的行为则会被削弱或淘汰。

“效果律”后来被持这种学习观的理论家发展成为“强化”学说,其中行为主义的代表人物斯金纳(B.F.Skinner )对桑代克的“试误说”进一步研究并作出了卓越的贡献。

桑代克的著作很多,有500多种,其中有不少是巨著和专著。主要著作有《动物智慧》(1911)、《教育心理学》(三卷本,1903/1913-1914)、《智力测验》(1927)、《人类的学习》(1931)、《需要、兴趣和态度的心理学》(1935)、《人类与社会秩序》(1940)等。

桑代克的学习律

桑代克(E·L·Thorndike,1874年~1949年)是美国早期行为主义心理学家。他通过大量的实验,研究了动物的学习问题。桑代克认为,学习的实质在于形成刺激--反应联结。根据自己的研究,他提出了学习遵循的三条重要原则:

第一条称为准备律。它的是指学习者在学习开始时的预备定势。学习者有准备而又给以活动就能感到满意,有准备而无活动就感到烦恼,学习者无准备而强制以活动也感到烦恼。

第二条叫练习律。它是指学会了的反应的重复将增加刺激--反应之间的联结。也就是刺激--反应联结受到练习和使用越多,就变得越来越强,反之,变得越来越弱。

第三条称为效果律。该定律认为,如果一个动作跟随着情境中一个满意的变化,在类似的情境中,这个动作重复的可能性将增加。但是,如果跟随的是一个不满意的变化,这个行为重复的可能性将减少。可见一个人当前的行为的后果对决定他未来的行为起着关键的作用。

桑代克认为,动物和人的行为的习得大都遵循这三条基本的定律。

J. Watson

行为主义心理学的集大成者华生论习惯

华生(John BroadusWatson,1878年~1958年)是美国心理学家、行为主义心理学的创始人。华生认为,心理学应该是自然科学中一种完全客观的、实验性的分支。它的理论目标是要预示并控制行为。华生指出,心理学作为一门行为的科学,必须研究那些能够用刺激和反应的术语客观地加以描述的动作、习惯的形成、习惯的集合等。

华生认为,无论是动物还是人,其行为可分为先天的和后天习得的两种,有机体进入动物系列层次越高,他们就越来越多地依靠习得的行为。就人的行为看,包括天生的某些反射行为和后天习得的行为;从行为的反应看,包括两类:习得的或非习得的,外显的或内隐的。华生认为,尽管人类和动物的行为都存在先天的和后天习得的两种基本类型,但是人类在后天习得的行为上与动物有着本质的区别,这种差别正是人类的力量所在。

他指出,尽管人类的初期是无助的,但却能慢慢地成为一种在动物王国十分独特的生物。人类的独特之处主要在于行为的三大系统的巨大发展:(1)内脏或情绪习惯(也称为情感习惯系统)的数目、灵敏性与准确性;(2)喉部或言语习惯(也称为言语或思维习惯系统)的数目、复杂性和完美性;(3)动作习惯(即所谓的动作习惯系统)的数目和完美性。

在华生看来,环境的变化导致人类习惯的构成,习惯的形成使人具有了适应环境的各种能力,一旦环境发生变化,人就可以根据需要,通过习得的习惯系统作出相应的行为反应。因此,人类三大习惯系统的发展使人具有与一般动物不同的适应环境的各种能力。

华生认为,人格是习惯的派生物。他指出,行为从出生和出生以后的不同阶段大都具有非习得的性质。大多数非习得的活动在出生以后的几小时就开始变得条件化了。从那时开始,每一个非习得的单元都会发展成一个相当广泛的习惯。人格由占支配地位的习惯所构成。占支配地位的习惯系统是由一些各自独立的习惯所构成的。所有这些独立的习惯都置于不同的年龄。其他一些习惯系统,也具有相似的发展路线,从个体的婴儿期开始,经历幼年期、青年期,方能完成。因此,他认为,人格就是:“通过对能够获得可靠信息的长时行为的实际观察而发现的活动之总和。换言之,人格是我们习惯系统的最终产物。我们研究人格的过程是制作和描绘活动流的一个横截面”。

华生认为,行为主义的研究对于教育儿童是很有用处的,只要适当地改变环境,就能达到预想的结果。所以,他宣称:“给我十来个健康的婴儿,形体良好,并在我自己独特的世界里让他们长大,我担保随便从中挑选一个,就可以把他训练成我可能选择的任何类型的专家--医生、律师、艺术家、商界巨贾和甚至乞丐和大盗,而不管他的天才、倾向、能力、职业和他祖辈的种族是什么”。

C. Hull

赫尔论行为与习惯

赫尔(ClarkLeonardHull,1884年~1952年)是继华生之后的又一位美国行为主义心理学家。赫尔用这样的一段话来表达他对心理学的看法:“1930年左右,(我)得出相当肯定的结论,即心理学是一门真正的自然科学;其基本的法则都是可以通过少数几个普通的方程式加以定量描述的;个人所有复杂的行为最终将按照从(1)这些原初法则与(2)行为所发生的情境中得出的二级法则归纳出来;作为一个整体的集团行为,即严格意义上同量的社会行为,可能按类似方法作为定量法则从同一原初方程中导出”。

赫尔认为,行为是由一系列或者一串相连接的习惯构成,每种都是刺激-反应的连接,它们是作为强化的结果而产生的。赫尔假设了一系列的因素,他认为,每种因素都加强、限制或者禁止这类习惯的形成。他甚至还列出一些方程,据此,人们可以计算这些因素中每项因素精确的效果。

例如,赫尔曾经列出一个可以计算一个强化后的行动的任何既定数量的重复,能够增大通过学习所得习惯的力量的程度的方程式:NSHR=M-Me-iN

这个方程的意思是,学习所得习惯的力量取决于强化尝试的次数(N),某具体动作中输入输出的神经冲动之间的关系(SHR)与该特定习惯最大生理学力量(M)减去Me-iN,就这样一直下去。

赫尔的初衷是要按自然科学来建立新的行为主义心理学。到了20世纪60年代,赫尔的心理学退出了历史舞台,逐渐被人淡忘了。

B. Skinner

斯金纳论行为与习惯

B·F·斯金纳(Burrhus FredericSkinner,1904年~1990年)美国当代行为主义心理学家。他认为,比如意识、思想、记忆和推理这些“主观存在”根本就不存在,而只是“一些语言的构成物和人类在语言发展的过程中不幸落入的一些语法陷阱”,“是一些本身都无法解释的注解性的东西”。斯金纳认为,心理学的目标不是去了解人类的精神,而是决定行为是如何由外部原因引发的。

斯金纳用他自己发明的“斯金纳”迷箱进行了许多动物学习的实验研究。通过大量的研究,他提出了“操作性条件反射学说”。这个学说中的核心概念是“操作性条件形成”。“操作性条件形成”是对巴甫洛夫“经典条件形成”和桑代克“工具型条件形成”的重要发展。斯金纳认为,动物为无论什么样的目的而进行的任何随机活动,都可以被看作是以某种方式对环境的“操作”,或者是一个“操作动作”。如果奖励这个活动或动作就会产生操作条件形成。只要实验者通过对一系列小型随机活动一个一个进行奖励,就可以给动物的行为“定型”,直到动物做出不是它本来有的或自然技能的一些动作,得到实验者期望的动作反应。按照这个原理,我们可以通过创造环境来建立动物或人的复杂的操作动作。

基于这个原理,斯金纳确信人们所做的任何事情和我们本身都是由奖励和惩罚的历史决定的。因此,斯金纳认为,“我们不需要努力地去发现什么样的人格、心理状态、感觉、性格特征、计划、目的、意图等类似的东西,就能够对行为进行真正科学的分析……思想就是行动。错误在于把行为分配到意识里面去了。”

斯金纳甚至认为,一个好人是因为条件形成使他如此的,好的社会也将是以“行为工程”为基础的,即通过积极的强化措施对行为施以科学控制。为此,斯金纳还写过一本叫着《沃尔登第二》的乌托邦小说。在小说中,斯金纳描绘了一种由“行为工程”控制的社会图景:从出生开始,孩子们都通过奖励(积极的强化)进行严格的条件形成训练,以使他们具有合作精神和社交能力;所有的行为都受到控制,但这都是为了全体社会成员的利益和幸福。在美国,甚至有人对斯金纳的这个乌托邦式的设想,在社区中进行过实验研究。但没有取得最后的成功,只得放弃。

斯金纳发现的“操作性条件形成”在现在的教育教学中也得到了广泛运用。例如利用奖励或惩罚等手段,来强化儿童的某些行为或消除某些行为,以塑造好的行为,矫治不良行为。

Comment

总的来说,传统行为主义心理学是存在严重缺陷的。首先,在动物和人身上,不是任何同样的刺激都能得到类似的反应,不同动物的学习能力和方式是有差别的。其次,面对刺激,动物,尤其是人都存在一个复杂的内部心理活动,而不是纯粹的“刺激与反应”的联结。但行为主义的一些原理还是有用的,但适用的范围有限。“它不是一种谬误的学说,而是说,它只能解释最基本的一些行为形式,而这些行为只是动物心理的一部分,也是人类心理的极小一部分”。

主要代表人物:I. Pavlov 巴甫洛夫(经典条件反射学说),

E.Thorndike 桑代克(试-误学习律),

J. Watson 华生,

C. Hull 赫尔,

B. Skinner 斯金纳(操作性条件反射学说)

爱华网

爱华网