对十三陵的考古挖掘开始于20世纪50年代中期,最早提出这个计划的,是当时中国著名的历史学家、时任北京市副市长的吴晗。这是中国有史以来第一份由历史学家正式提出的挖掘古代皇陵的考古计划。

在挖掘计划中,长陵是首选目标。整个十三陵中,长陵规模最大,保存得也最完整。然而,对长陵的调查工作进展得并不顺利。最终,考古队决定,先另找一个陵墓进行试掘。经多方调查,明朝第十三代皇帝朱翊钧(万历皇帝)的陵墓——定陵进入考古队的视野。

1956年5月,试掘工作正式开始。考古队在定陵宝城一处城砖脱落的相应位置挖开第一条探沟。探沟刚刚挖到1米多深,就在宝城内侧的墙壁上发现了一块砌在墙里的石条,擦去石条上的泥土,3个刻在石条上的字显露出来:“隧道门”。十几天后,考古人员在城墙的下方发现了一个券门,同时在探沟的两侧发现了两道砖墙,两墙之间形成一个隧道,伸向宝城的深处,考古队判断这就是通向地宫的隧道。为减轻挖掘工作量,考古队没有继续第一条探沟的挖掘,而是在第一条探沟的延长线上挖开了第二条探沟。但是一个多月过去了,第二条探沟一直没有新的发现,在第一条探沟中曾经出现的隧道砖墙也奇怪地消失了。

进入9月,挖掘工作才出现新的转机。一天,在第二条探沟的深处,一个参与挖掘的民工意外地发现了一块带有刻字的小石碑,上面刻着:“此石至金刚墙前皮十六丈、深三丈五尺”。明朝人把地宫的墓墙称为“金刚墙”,这块石碑明确提示了地宫的具体位置。考古队在通向宝顶中心的方向开挖了第三条探沟。到第二年5月,考古队穿透厚厚的土层,找到了坟墓的外墙——金刚墙。在金刚墙上,考古人

员发现了一个神秘的梯形开口。它应该就是万历皇帝入葬时的入口。

□中国古书上记载,许多皇帝为了保护自己的陵墓不被盗掘,都在坟墓中设有复杂的暗器机关,一旦有人进入就会瞬间丧命。疑虑与担心在考古挖掘人员中蔓延……

十三陵中所有的地宫都被深埋在陵墓最隐秘的位置。白万玉是考古队中最富有经验的考古专家,也是现场的实际指挥者,在打开金刚墙时白万玉也很担心会有意外发生。

为了保障安全,考古队决定先把梯形开口最上面的几层砖拆下,金刚墙很快就被打开了一个缺口。经过谨慎的观察,考古队决定先派一个人进入地宫。白老决定派考古专家庞中威下去。庞中威回忆说:“我当时也害怕。给我在腰上拴了一条大麻绳,然后我背着一个手电筒就下去了。下去以后,弯着腰,躬着身,精神特别集中,心里也很紧张。”等他出来以后大家才松了口气。之后又有几个人跳了进去,

借助手电筒和马灯,他们找到了地宫的大门。

第二天,考古队决定彻底打开金刚墙。墙砖很快就被全部拆下,用整块的汉白玉石雕凿而成的地宫大门完全暴露在考古队面前。

这是一座全部用巨大的条石砌成的石头宫殿,沿着一条纵向的中轴线分布着三个大殿:前殿、中殿和后殿。考古队员最先进入地宫的前殿。前殿的地面上铺满了条状的已经腐烂的木板,这是当时入葬时为避免棺椁压坏地面而使用的垫板。考古队员穿过前殿进入中殿,摆放在中殿内的座椅全部用白石雕刻而成,座椅上雕有龙的图案。座椅前面是用来祭祀的器皿,一口盛满了黄蜡的大瓷缸,即民间传说中的

万年灯。

仿照紫禁城中的东西六宫,定陵地宫的左右有两个配殿。配殿通过狭窄的甬道与主殿相连。这里应是留给妃子陪葬的墓室,但空荡荡的棺床显示这里没有被真正使用过。

考古人员继续前进,最终找到了隐藏在地宫最深处的后殿,对应于紫禁城中的皇宫,后殿相当于皇帝生前居住的寝宫。挖掘定陵之前,人们已经知道定陵是万历皇帝和两位皇后的合葬墓,地宫内三口棺椁的发现印证了文献的记载。

□万历皇帝生活在公元16世纪末到17世纪初的明朝末期,他是明朝在位时间最久的一位皇帝,其漫长的帝王生涯却充满了悲剧色彩。在这座墓室中,同死者一起埋葬的还有一个凄婉的爱情故事……

1572年,年仅10岁的万历继承皇位。万历的母亲希望他成为一个有为的君主,于是万历必须把大量的时间都用来学习儒家的传统经典,生活枯燥而乏味。在他有足够的能力独立处理朝政时,又处处受到大臣的牵制。压抑的宫廷生活,只有聪明伶俐的郑贵妃给万历带来惟一的乐趣。万历想把皇位传给郑贵妃生的儿子,但遭到了大臣的反对。万历无力改变,便采取了一种令人不可思议的方式进行对抗。万历在位48年,其中30年一直隐居在紫禁城的后宫,最后20年,他几乎拒绝和所有的大臣见面,国家政务陷于瘫痪。

定陵的建造历时6年,花费白银800多万两。定陵即将竣工的时候,万历最后一次亲自到这里视察,然后默然返回北京。

1620年,万历和自己的一位皇后先后病死并同时入葬定陵,另一位早年病死的皇后也被迁来合葬。郑贵妃于10年后死去,她被大臣们看作是给国家带来祸患的女人,最终未能获得入葬定陵的权利。万历终于没能与自己最心爱的女人葬在一起。

□定陵中的出土文物不仅让人联想起万历的人生,同时也让人强烈地感受到明朝发达的社会经济和手工艺取得的惊人成就。

万历皇帝和两位皇后的棺椁已出现了不同程度的腐烂。在精心的准备后,考古人员打开了万历的棺椁。这是中国第一个也是迄今为止惟一一个被考古学家打开的皇帝棺椁。

打开棺材以后,人们看见它凸凹不平,上面盖着一层金被,金被也部分糟朽塌陷了。考古人员开始对棺椁内的文物进行逐层清理,一直清理到第11层,才找到了万历的尸体,尸体已全部腐烂,只留下了一个干枯的骨架。

地宫中出土的文物达3000多件,其中除少量祭祀用的礼器,绝大多数都是万历皇帝和他的两个皇后生前的生活用品。

随葬品里有被称为冕的皇冠,还有一些为皇帝专用的铠甲、腰刀和弓箭。在棺椁中发现的金冠,需用150根细如丝发的金线,经非常复杂的工艺才能制作完成,这说明明朝的手工业者已掌握了高超的贵重金属制作工艺。定陵中还发现了4顶皇后戴的龙凤冠,用黄金、翡翠、珍珠和宝石编织而成,其中一顶镶嵌着3500颗珍珠和各色宝石195块。

定陵中出土最多的是丝织品。整匹的丝织品在出土时依然色彩艳丽。出土的衮服采用中国传统的缂丝工艺织造而成,据说即使是最熟练的织匠,要织完这件衮服,也需要10年的时间。随葬品里的皇后穿用的袍衫,采用的是复杂的刺绣工艺,整个袍衫总计使用了4种昂贵的丝线和11种不同的刺绣方法才全部完成。

2003年,包括定陵在内的整个十三陵都被联合国教科文组织列入世界遗产名录,昔日的皇家陵园最终成了全人类共同的遗产

帝王陵寝作为一种旅游、文化资源,自然会激起开发的兴趣,而且常常是难以遏制的。而保护和发掘之间的争论也从未止息过。

北京大学考古学教授王迅、赵化城等人认为,这里除了文物大省的利益驱动,还掺杂了好奇心、成就感、时代气氛及学术潮流,以及部分考古人员急于见到文物的“私心”等因素的影响。

一位国家文物局前领导透露,陕西方面力主开挖乾陵由来已久。“1986年就提出过报告。1995年9月西安召开全国文物工作会议,陕西省领导又提出来,我还是不同意。2000年老山汉墓发掘后,陕西又有人提出‘抢救性发掘’秦始皇陵、乾陵的计划。对这些计划,国家文物局都给予坚决否决。”

陕西提出“抢救性发掘”的主要理由是乾陵处于地震带,可能在地震中遭遇破坏,以及属喀斯特地形,地下水会毁损文物等。据本报记者获得的一份讲话稿显示,一位陕西省的前主要领导在阐述挖掘乾陵理由时提出,“我们认为开发的性质是抢救性的。譬如说,它的地形属喀斯特地形,谁能保证它不进水?一部分持消极态度的专家说,如果在地下坏了,我们没有责任。这种说法不也是不负责吗?”

北大考古学教授、秦陵研究专家赵化成刚刚完成了秦陵的勘探工作,他认为:“几千年没震坏,等几十年就震坏了?其实,这次勘探发现秦陵地宫保存相当好,抗震性能很强。地宫也没有进水。”

北京市文物研究所副所长赵福生告诉记者:“有些老专家特别想挖,他们在各种场合都在呼吁。”

“定陵当时我是赞成挖的,但就是因为我经历的一切,现在我哪一个帝王陵都不赞成挖!”赵其昌说。

北大考古学教授宿白指出:帝王陵有些省份为何一直主张要挖?无非是受经济利益驱动。定陵出土的丝制品是一个教训。现在不敢动,一动就成碎沫了,万历至今才三四百年历史,乾陵有一千多年历史了,怎敢保证万无一失?法门寺地宫出土文物,特别是丝绸,至今放在冰箱里冷藏不敢拿出来示人,不是足以说明保护条件不过关吗?

中国考古学会会长徐苹芳说,“帝王陵不能随便动。挖乾陵都不成,何况秦陵?”

据徐苹芳回忆,当年挖掘马王堆墓时,墓被水泡着,有一片藕片在水里漂着,很漂亮,可拿出来一见阳光就烂光了,跟鼻涕一样,只有痕迹,没有样子了。“我们亲眼看见的,马王堆的文物刚挖出来的时候,非常光鲜,但一天天看着它变化,却毫无办法,太无奈了。”

【十三陵定陵地宫挖掘过程】

明定陵出土的凤冠定陵是万历皇帝朱翊钧和他的两皇后的陵墓。建于1584到1590年,占地面积18万平方米。明楼檐下石榜刻有“定陵”二字,四角及台阶都用巨石拼砌而成。明楼内石碑上刻有“大明”和“神宗显皇帝之陵”。明楼的正后部是陵墓的主体——地宫。

定陵地宫是目前十三陵中唯一被开发的地下宫殿,是中华人民共和国成立后第一座有计划发掘的帝王陵墓。 地宫共出土各类文物3000多件,其中有四件国宝:金冠、凤冠、夜明珠和明三彩。

定陵的地宫全部用石砌成,多为青石,面积为1195平方米。内无梁架,为石拱券,相当高大。地宫中有7座4吨重的汉白玉石门,设计巧妙,开闭灵活。地宫中又分为正殿、配殿、前殿,和地上建筑完全一样。中殿原状陈列着祭器,那里三个汉白玉石座,座前各有一套黄色琉璃五供和一个青花大瓷缸,缸中原来盛满长明灯灯油,供点长明灯用。后殿的棺床上停放着朱诩钧和两个皇后的棺木,棺旁放着装满陪葬品的26个红漆木箱。

定陵博物馆的馆藏文物全部都是地宫的出土文物,并举办有“定陵出土文物陈列”,用于介绍定陵的概况、地宫的发掘过程以及万历皇帝朱诩钧和他的两个皇后的随葬器物。

定陵为全国重点文物保护单位。

定陵是明代第十三个皇帝万历帝及两位皇后的合葬墓。万历帝年仅10岁时即已登基,在位48年,是明朝在位时间最久的皇帝。当政之初,推行改革措施,经济出现繁荣景象;中后期怠于朝政,终年不视朝,致使朝政日趋腐败。定陵早在万历帝生前就开始营建,历时6年才完成,耗银800万两。陵墓建成1958年定陵地宫出土的明神宗乌纱翼善冠时万历皇帝只有28岁,直到1620年才正式启用,该陵墓整整闲置达30年之久。如今,定陵已成为北京最著名的旅游点之一,每年都要吸引数百万游客来到这里,人们被这个古老的中国皇陵深深折服,感受着一代皇帝的传奇故事。

20世纪50年代中期,一项考古计划曾试图解开十三陵所有的秘密,但最终只有一座陵墓的地宫被成功打开,这就是中国第一个也是至今惟一一个被考古学家打开的皇陵——定陵。

明代的永乐皇帝朱棣亲选陵址,并起名天寿山。从此,包括朱棣在内,总计有13代明朝皇帝于此修建了陵墓,整个陵区居然比当时明朝北京城的面积还要大……

十三陵建造于公元15到17世纪的明朝,它的创建者是明朝的第二代皇帝明成祖朱棣。朱棣亲自主持选陵址,并起名天寿山,从此,这里就成为明朝的皇家陵园。包括朱棣在内,共有13代明朝皇帝在这里修建了陵墓。到明朝灭亡时整个陵区的总面积已超过120平方公里,比当时明朝的都城——北京城的面积还要大。

十三陵的总体布局就像一棵大树,每个陵墓如同是树枝,大树的主干就是通向陵墓的神道。神道,是进入整个十三陵的必经之路。神道两边排列着十八对巨大的石像,这些文官和武臣的雕像,表示皇帝在死后仍是帝国的主宰。按照中国古代皇陵的陵寝制度,阴宅仿照阳宅,十三陵的地面建筑全部仿照紫禁城的皇宫建造。外围是高大的城墙,城墙内的宫殿也严格地按照一条纵向的中轴线分布。在十三陵每一个陵墓的后部,都建有一个明楼。明楼下立有皇帝的墓碑,明楼后是皇帝的坟墓。

上世纪50年代中期,一份由历史学家正式提出的挖掘古代皇陵的考古计划,得到了中国政府的批准。一次秘密的考古行动在1956年春开始了……

对十三陵的考古挖掘开始于20世纪50年代中期,最早提出这个计划的,是当时中国著名的历史学家、时任北京市副市长的吴晗。这是中国有史以来第一份由历史学家正式提出的挖掘古代皇陵的考古计划。

在挖掘计划中,长陵是首选目标。整个十三陵中,长陵规模最大,保存得也最完整。然而,对长陵的调查工作进展得并不顺利。最终,考古队决定,先另找一个陵墓进行试掘。经多方调查,明朝第十三代皇帝朱翊钧(万历皇帝)的陵墓——定陵进入考古队的视野。

1956年5月,试掘工作正式开始。考古队在定陵宝城一处城砖脱落的相应位置挖开第一条探沟。探沟刚刚挖到1米多深,就在宝城内侧的墙壁上发现了一块砌在墙里的石条,擦去石条上的泥土,3个刻在石条上的字显露出来:“隧道门”。十几天后,考古人员在城墙的下方发现了一个券门,同时在探沟的两侧发现了两道砖墙,两墙之间形成一个隧道,伸向宝城的深处,考古队判断这就是通向地宫的隧道。为减轻挖掘工作量,考古队没有继续第一条探沟的挖掘,而是在第一条探沟的延长线上挖开了第二条探沟。但是一个多月过去了,第二条探沟一直没有新的发现,在第一条探沟中曾经出现的隧道砖墙也奇怪地消失了。

进入9月,挖掘工作才出现新的转机。一天,在第二条探沟的深处,一个参与挖掘的民工意外地发现了一块带有刻字的小石碑,上面刻着:“此石至金刚墙前皮十六丈、深三丈五尺”。明朝人把地宫的墓墙称为“金刚墙”,这块石碑明确提示了地宫的具体位置。考古队在通向宝顶中心的方向开挖了第三条探沟。到第二年5月,考古队穿透厚厚的土层,找到了坟墓的外墙——金刚墙。在金刚墙上,考古人员发现了一个神秘的梯形开口。它应该就是万历皇帝入葬时的入口。

中国古书上记载,许多皇帝为了保护自己的陵墓不被盗掘,都在坟墓中设有复杂的暗器机关,一旦有人进入就会瞬间丧命。疑虑与担心在考古挖掘人员中蔓延……

十三陵中所有的地宫都被深埋在陵墓最隐秘的位置。白万玉是考古队中最富有经验的考古专家,也是现场的实际指挥者,在打开金刚墙时白万玉也很担心会有意外发生。

为了保障安全,考古队决定先把梯形开口最上面的几层砖拆下,金刚墙很快就被打开了一个缺口。经过谨慎的观察,考古队决定先派一个人进入地宫。白老决定派考古专家庞中威下去。庞中威回忆说:“我当时也害怕。给我在腰上拴了一条大麻绳,然后我背着一个手电筒就下去了。下去以后,弯着腰,躬着身,精神特别集中,心里也很紧张。”等他出来以后大家才松了口气。之后又有几个人跳了进去,借助手电筒和马灯,他们找到了地宫的大门。

第二天,考古队决定彻底打开金刚墙。墙砖很快就被全部拆下,用整块的汉白玉石雕凿而成的地宫大门完全暴露在考古队面前。

这是一座全部用巨大的条石砌成的石头宫殿,沿着一条纵向的中轴线分布着三个大殿:前殿、中殿和后殿。考古队员最先进入地宫的前殿。前殿的地面上铺满了条状的已经腐烂的木板,这是当时入葬时为避免棺椁压坏地面而使用的垫板。考古队员穿过前殿进入中殿,摆放在中殿内的座椅全部用白石雕刻而成,座椅上雕有龙的图案。座椅前面是用来祭祀的器皿,一口盛满了黄蜡的大瓷缸,即民间传说中的万年灯。

仿照紫禁城中的东西六宫,定陵地宫的左右有两个配殿。配殿通过狭窄的甬道与主殿相连。这里应是留给妃子陪葬的墓室,但空荡荡的棺床显示这里没有被真正使用过。

考古人员继续前进,最终找到了隐藏在地宫最深处的后殿,对应于紫禁城中的皇宫,后殿相当于皇帝生前居住的寝宫。挖掘定陵之前,人们已经知道定陵是万历皇帝和两位皇后的合葬墓,地宫内三口棺椁的发现印证了文献的记载。

定陵中的出土文物不仅让人联想起万历的人生,同时也让人强烈地感受到明朝发达的社会经济和手工艺取得的惊人成就。

万历皇帝和两位皇后的棺椁已出现了不同程度的腐烂。在精心的准备后,考古人员打开了万历的棺椁。这是中国第一个也是迄今为止惟一一个被考古学家打开的皇帝棺椁。

打开棺材以后,人们看见它凸凹不平,上面盖着一层金被,金被也部分糟朽塌陷了。考古人员开始对棺椁内的文物进行逐层清理,一直清理到第11层,才找到了万历的尸体,尸体已全部腐烂,只留下了一个干枯的骨架。

地宫中出土的文物达3000多件,其中除少量祭祀用的礼器,绝大多数都是万历皇帝和他的两个皇后生前的生活用品。

随葬品里有被称为冕的皇冠,还有一些为皇帝专用的铠甲、腰刀和弓箭。在棺椁中发现的金冠,需用150根细如丝发的金线,经非常复杂的工艺才能制作完成,这说明明朝的手工业者已掌握了高超的贵重金属制作工艺。定陵中还发现了4顶皇后戴的龙凤冠,用黄金、翡翠、珍珠和宝石编织而成,其中一顶镶嵌着3500颗珍珠和各色宝石195块。

定陵中出土最多的是丝织品。整匹的丝织品在出土时依然色彩艳丽。出土的衮服采用中国传统的缂丝工艺织造而成,据说即使是最熟练的织匠,要织完这件衮服,也需要10年的时间。随葬品里的皇后穿用的袍衫,采用的是复杂的刺绣工艺,整个袍衫总计使用了4种昂贵的丝线和11种不同的刺绣方法才全部完成。

2003年,包括定陵在内的整个十三陵都被联合国教科文组织列入世界遗产名录,昔日的皇家陵园最终成了全人类共同的遗产。

十三陵的故事:定陵发掘史(有视频)

相关视频网址http://gouhua.net/xskc20.htm

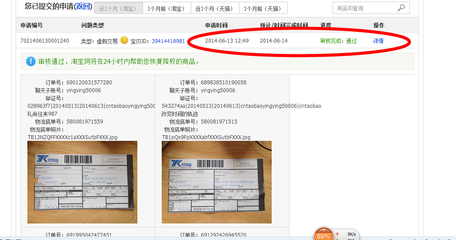

从1956年5月19日,发掘队在定陵挖下第一锹土,到1957年5月19日找到金刚墙的封口,正好一年。这是历史的巧合,还是上帝的安排?定陵发掘30年后,我们在一份简报中查到了工作人员当年发掘的线路图。

金刚墙的发现及简报的介绍,立即在文化界引起轰动。大批的历史学家、考古学家、学者及政界要人,纷纷赶到定陵一睹金刚墙的雄姿风采。敏感的新闻界立即作出反应,手持采访本、照相机也随之涌来。针对这种情况,长陵发掘委员会作出决定:“除中央新闻纪录电影制片厂在定陵现场拍摄外,其他新闻单位的采访一律谢绝。尤其禁止外国人入定陵现场……做好一切保密工作,防止阶级敌人搞破坏活动。”由于这个决定和当时中国的政治状况,定陵发掘的消息直到1958年9月6日,才由新华社首次向国内公布。

受到特别关照的中央新闻纪录电影制片厂,不失时机地快速运来了三辆发电车、摄影机及两大车拍摄设备,并抽调张庆鸿、沈杰、牟森等几位导演、摄影师前来定陵拍摄。这个摄制组从此定居发掘工地,拍完了地下玄宫洞开前后的全部过程。30年后的今天,人们在长陵大殿看到的影片《定陵地下宫殿发掘记》,就是这个摄制组拍摄的实况。

5月21日下午,在定陵明楼前的松柏树下,召开了发掘工作一周年庆祝大会,长陵发掘委员会的郭沫若、沈雁冰、吴晗、邓拓、范文澜、张苏、郑振铎、夏鼐、王昆仑等文化界名流出席了会议。会上,由吴晗给民工颁发了奖品:

头奖10名,每人发一双蓝帮解放鞋。

中奖20人,每人发一条白毛巾。

末奖36人,每人发一条北京牌肥皂。

民工们望着手中的奖品,每个人的脸上都泛起淡淡的红晕。一年的艰苦,一年的辛劳,一年的风风雨雨、严寒酷暑、欢笑悲歌……都融进这奖品之中。对他们来说,这是一种荣誉,一种奖赏,更是一种承认。对于长年伏卧在土地上,背负着共和国一步步艰难前行的中国农民来说,只要祖国母亲承认他们为社会主义建设事业“参加工作”,那么,他们心里也就满足了。

就在金刚墙刚刚出现的同时,发掘队便派出专人做搭棚的工作了。

北京市东单区席棚科的技术人员来到定陵发掘现场,研究搭棚的设计方案。接着,11辆满载竹竿、竹席、木料、油毡、麻绳、铁丝的汽车开赴定陵,20名工匠开始了搭棚工程。大棚先用杉篙为架,再以麻绳配合铁丝扎绑,顶部铺一层苇箔,上面覆盖两层竹席,竹席中间夹一层油毡。工匠多是解放前私营棚铺的老师傅,专以搭盖红白喜事用的棚帐为业,有着极为丰富的经验和娴熟的技能。很快,一座长60米、跨度直径26米的大型席棚得以完工,席棚的出现,为这古老的定陵陵园注进了强烈的现代气息。远远望去,如同一座巨型桥梁横跨江河深川,气势磅礴,巍峨壮观。有这样一座坚实的大棚作屏障,对保护石隧道和金刚墙,以及地下宫殿的大门,当是万无一失。

相关视频网址http://gouhua.net/xskc20.htm

爱华网

爱华网