2《般若波罗蜜多心经》唐·玄奘译(649年)略本存

《佛说波罗蜜多心经》 唐·义净译(695-713年)略本存

《般若波罗蜜多心经》别本唐·法月译(初译)(738年)广本存

3《普遍智藏般若波罗蜜多心经》 唐·法月译(重译)(738年)广本存

4《般若波罗蜜多心经》 唐·般若共利言等译(790年)广本存

5《般若波罗蜜多心经》 唐·智慧轮译(847~859年)广本存

6《般若波罗蜜多心经》 唐·法成译(敦煌石室本)广本存

7《圣佛母般若波罗蜜多心经》宋·施护译(980~1000年)广本存

《到达彼岸终极智慧心经》 现代·元吾氏译(1965~-)存

(一)汉文意译本

1、《摩诃般若波罗蜜咒经》,吴支谦(约公元三世纪)译;

2、《摩诃般若波罗蜜大明咒经》,公元402年姚秦鸠摩罗什(343—413)译;

3、《般若波罗蜜多心经》,公元649年唐玄奘(600—664)译;

4、《般若波罗蜜多那经》,唐菩提流志(562—727)译;

5、《摩诃般若随心经》,唐实叉难陀(652—710)译;

6、《佛说般若波罗蜜多心经》,公元700年唐义净(635—713)译;

7、《般若波罗蜜多心经》,唐法月(653—743)初译;

8、《普遍智藏般若波罗蜜多心经》,公元733年唐法月(653—743)重译;

9、《般若波罗蜜多心经》,公元790年唐般若共利言等译;

10、《般若波罗蜜多心经》,年代不详,唐法成(1071—1128)译;

11、《异本般若波罗蜜多心经》,年代译者均不详;

12、《般若波罗蜜多心经》,公元850(又说861)年唐智慧轮译;

13、《佛说圣佛母般若波罗蜜多心经》,公元980年宋施护(?—1017)译;

14、《圣母智慧到彼岸经》,元达里麻剌怛那译;

15、《般若波罗蜜多心经》(大本),叶阿月(1928— )译;

16、《般若波罗蜜多心经》(小本),叶阿月(1928— )译。

(二)汉文音译本

17、《唐梵翻对字音般若波罗蜜多心经》,唐玄奘译,不空润色;

18、《梵本般若波罗蜜多心经》,唐不空(705—774)译;

19、《梵本般若波罗蜜多心经》,宋契丹慈贤译;

20、《梵语心经》,年代译者均不详。

(三)由梵译藏译汉本

21、《佛说般若波罗蜜多心经》,孙慧风由藏文转译;

22、《般若波罗蜜多心经》,释楚禅由藏文转译;

23、《般若波罗蜜多心经》,释慧清由藏文转译;

24、《般若波罗蜜多心经》,释超一由藏文转译;

25、《般若波罗蜜多心经》,王尧由藏文转译。

(四)由梵译藏译日译汉本

26、《般若心经》,日僧能海宽译。

摩诃般若波罗蜜大明咒经

姚秦天竺三藏鸠摩罗什译

观世音菩萨,行深般若波罗蜜时,照见五阴空,度一切苦厄。

“舍利弗!色空故无恼坏相,受空故无受相,想空故无知相,行空故无作相,识空故无觉相。何以故?舍利弗!非色异空,非空异色。色即是空,空即是色。受、想、行、识亦如是。

“舍利弗!是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是空法,非过去、非未来、非现在。是故空中无色,无受、想、行、识,无眼、耳、鼻、舌、身、意,无色、声、香、味、触、法,无眼界乃至无意识界,无无明亦无无明尽,乃至无老死无老死尽,无苦、集、灭、道,无智亦无得。

“以无所得故,菩萨依般若波罗蜜故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,离一切颠倒梦想苦恼,究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗蜜故,得阿耨多罗三藐三菩提。

“故知般若波罗蜜是大明咒,无上明咒,无等等明咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜咒。”

即说咒曰:“竭帝 竭帝 波罗竭帝 波罗僧竭帝 菩提 僧莎呵”

窗体顶端

分享到

腾讯微博 QQ空间 新浪微博人人网朋友网

大明太祖高皇帝御制 般若心经序

二仪久判,万物备周,子民者君君,育民者法其法也。三纲五常以示天下,亦以五刑辅弼之。有等凶顽不循教者,往往有趋火赴渊之为,终不自省。是凶顽者,非特中国有之,尽天下莫不亦然。俄西域生佛,号曰释迦,其为佛也,行深愿重,始终不二。于是出世间脱苦趣为其效也,仁慈忍辱务明心以立命,执此道而为之,意在人皆在此利济群生。今时之人罔知佛之所以,每云法空虚而不实,何以导君子、训小人。以朕言之则不然。佛之教实而不虚,正欲去愚迷之虚,立本性之实,特挺身苦行,外其教而异其名,脱苦有情。昔佛在时,侍从听从者皆聪明之士,演说者乃三纲五常之性理也。既闻之后,人各获福白。佛入灭之后,其法流入中国,间有聪明者动演人天小果犹能化凶顽为善,何况聪明者知大乘而识宗旨者乎。如心经每言空不言实,所言之空乃相空耳。除空之外,所存者本性也。所以相空有六,谓口空说相,眼空色相,耳空听相,鼻空嗅相,舌空味相,身空乐相。其六空之相又非真相之空,乃妄想之相为之空相,是空相愚及世人祸及今古,往往愈堕弥深不知其几。斯空相,前代帝王被所惑而几丧天下者,周之穆王,汉之武帝,唐之玄宗,萧梁武帝,元魏主焘,李后主,宋徽宗。此数帝废国怠政,惟萧梁武帝、宋之徽宗以及杀身,皆由妄想飞升及入佛天之地。其佛天之地未尝渺茫,此等快乐世尝有之,为人性贪而不觉,而又取其乐人世有之者,何且佛天之地如。为国君及王侯者,若不作非为,善能保守此境,非佛天者何如。不能保守而伪为,用妄想之心即入空虚之境,故有如是,斯空相,富者被缠则淫欲并生丧富矣,贫者被缠则诸诈并作殒身矣,其将贤未贤之人被缠则非仁人君子也,其僧道被缠则不能立本性而见宗旨者也。所以本经题云心经者,正欲去心之邪念以归正道,岂佛教之妄耶。朕特述此,使聪明者观二仪之覆载,日月之循环,虚实之孰取,保命者何如。若取有道、保有方,岂不佛法之良哉!色空之妙乎!

般若波罗蜜多心经序

唐释慧忠撰

夫法性无边,岂藉心之所度;真如非相,讵假言之所诠。是故众生浩浩无穷,法海茫茫何极。若也广寻文义,犹如镜里求形,更乃息念观空,又似日中逃影。兹经喻如大地,何物不从地之所生,诸佛唯指一心,何法不因心之所立。但了心地,故号总持,悟法无生,名为妙觉。一念超越,岂在繁论者尔。

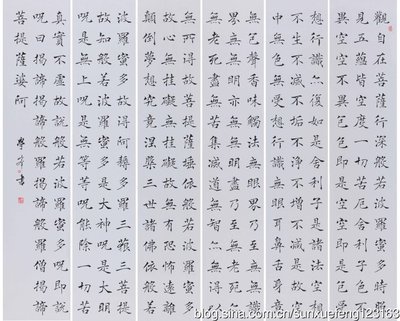

般若波罗蜜多心经 唐三藏法师玄奘译

观自在菩萨行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。

“舍利子!色不异空,空不异色;色即是空,空即是色。受、想、行、识,亦复如是。

“舍利子!是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故,空中无色,无受、想、行、识;无眼、耳、鼻、舌、身、意;无色、声、香、味、触、法;无眼界,乃至无意识界;无无明亦无无明尽,乃至无老死亦无老死尽;无苦、集、灭、道;无智,亦无得。

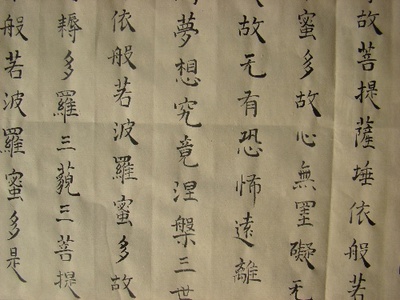

“以无所得故,菩提萨埵依般若波罗蜜多故,心无挂碍;无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。

“故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦真实不虚,故说般若波罗蜜多咒。”

即说咒曰:“揭帝 揭帝 般罗揭帝 般罗僧揭帝 菩提 僧莎诃”

《佛说波罗蜜多心经》 唐·义净译(695-713年)略本

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。

舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。

舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。

以无所得故。菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅盘。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。

故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:“揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。”

诵此经破十恶、五逆、九十五种邪道。若欲供养十方诸佛、报十方诸佛恩,当诵观世音般若百遍、千遍,无间昼夜,长诵此经,无愿不果。

注:唐代义净的汉译本,在咒语后有一段不同一般译本、独有的流通分,描述读经的功效[7]。有些学者认为此版本可能是玄奘汉译本的误用,因此《大正藏》未收录,但日本存有此本的抄本。

本人根据上<注>复原的不一定准确。

《普遍智藏般若波罗蜜多心经》

唐摩竭提国三藏沙门法月初译

如是我闻。

一时佛在王舍城灵鹫山中。与大比丘众满百千人。菩萨七万七千人俱。其名曰观世音菩萨。文殊师利菩萨。弥勒菩萨等。以为上首。皆得三昧总持。住不思议解脱。

尔时观世音菩萨。在彼众中。即从座起。合掌向佛。瞻仰尊颜。目不暂舍。白佛言。世尊。我欲于此众中宣说。诸菩萨普遍智藏般若波罗蜜多心。唯愿世尊。听我所说。尔时世尊以妙梵音。告观自在菩萨摩诃萨言。善哉善哉。具大悲者。听汝所说。与诸众生作大光明。

于是观自在菩萨摩诃萨蒙佛听许。以佛神力。入于慧光三昧。行深般若波罗蜜多。照见五蕴自性皆空。彼了知五蕴自性皆空。三昧定起。告舍利子言。善男子。菩萨有般若波罗蜜多心。名曰普遍智藏。汝今谛听。善思念之。是语已。作是说已。舍利子白观自在菩萨摩诃萨言。唯愿宣说。今正是时。

舍利子。诸菩萨摩诃萨。应如是学。色性是空。空性是色。色不异空。空不异色。色即是空。空即是色。亦复如是。识性是空。空性是识。识不异空。空不异识。识即是空。空即是识。舍利子。是诸法空相。不生。不灭。不垢。不净。不增。不减。是故空中无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界。乃至无意识界。无无明。亦无无明尽。乃至无老死。亦无老死尽。无苦集灭道。无智。亦无得。以无所得故。菩提萨埵。依般若波罗蜜多故。心无挂碍。无挂碍故。无有恐怖。远离一切颠倒梦想。究竟涅槃。三世诸佛。依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多。是大神咒。是大明咒。是无上咒。是无等等咒。能除一切苦。真实不虚。故说般若波罗蜜多咒。

即说咒曰:“揭谛揭谛。波罗揭谛。波罗僧揭谛。菩提莎婆诃。”

佛说是经已。与诸比丘及菩萨众。一切世间天、人、阿修罗、乾闼婆等。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

普遍智藏般若波罗蜜多心经

摩竭提国三藏沙门法月重译

如是我闻:

一时佛在王舍大城灵鹫山中,与大比丘众满百千人,菩萨摩诃萨七万七千人俱,其名曰观世音菩萨、文殊师利菩萨、弥勒菩萨等,以为上首。皆得三昧总持,住不思议解脱。

尔时观自在菩萨摩诃萨在彼敷坐,于其众中即从座起,诣世尊所。面向合掌,曲躬恭敬,瞻仰尊颜而白佛言:“世尊!我欲于此会中,说诸菩萨普遍智藏般若波罗蜜多心。唯愿世尊听我所说,为诸菩萨宣秘法要。”尔时,世尊以妙梵音告观自在菩萨摩诃萨言:“善哉,善哉!具大悲者。听汝所说,与诸众生作大光明。”

于是观自在菩萨摩诃萨蒙佛听许,佛所护念,入于慧光三昧正受。入此定已,以三昧力行深般若波罗蜜多时,照见五蕴自性皆空。彼了知五蕴自性皆空,从彼三昧安详而起。即告慧命舍利弗言:“善男子!菩萨有般若波罗蜜多心,名普遍智藏。汝今谛听,善思念之。吾当为汝分别解说。”作是语已。慧命舍利弗白观自在菩萨摩诃萨言:“唯,大净者!愿为说之。今正是时。”

于斯告舍利弗:“诸菩萨摩诃萨应如是学。色性是空,空性是色。色不异空,空不异色。色即是空,空即是色。受、想、行、识亦复如是。识性是空,空性是识。识不异空,空不异识。识即是空,空即是识。舍利子!是诸法空相,不生不灭、不垢不净、不增不减。是故空中无色,无受、想、行、识,无眼、耳、鼻、舌、身、意,无色、声、香、味、触、法,无眼界乃至无意识界。无无明亦无无明尽,乃至无老死亦无老死尽。无苦、集、灭道,无智亦无得。以无所得故,菩提萨埵依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒。能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒。”

即说咒曰:“揭谛 揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提 莎婆诃”

佛说是经已,诸比丘及菩萨众,一切世间天、人、阿修罗、乾闼婆等,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

般若波罗蜜多心经

罽宾国三藏般若共利言等译

如是我闻:

一时佛在王舍城耆阇崛山中,与大比丘众及菩萨众俱。时佛世尊即入三昧,名广大甚深。

尔时众中有菩萨摩诃萨,名观自在。行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,离诸苦厄。即时舍利弗承佛威力,合掌恭敬白观自在菩萨摩诃萨言:“善男子!若有欲学甚深般若波罗蜜多行者,云何修行?”如是问已。

尔时观自在菩萨摩诃萨告具寿舍利弗言:“舍利子!若善男子、善女人行甚深般若波罗蜜多行时,应观五蕴性空。舍利子!色不异空,空不异色。色即是空,空即是色。受、想、行、识亦复如是。舍利子!是诸法空相,不生不灭、不垢不净、不增不减。是故空中无色,无受、想、行、识,无眼、耳、鼻、舌、身、意,无色、声、香、味、触、法,无眼界乃至无意识界。无无明亦无无明尽,乃至无老死亦无老死尽。无苦、集、灭、道,无智亦无得。以无所得故,菩提萨埵依般若波罗蜜多故心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒。能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒。”

即说咒曰:

“[卄/(阿-可+辛)/木]谛 [卄/(阿-可+辛)/木]谛 波罗[卄/(阿-可+辛)/木]谛 波罗僧[卄/(阿-可+辛)/木]谛 菩提 娑(苏纥反)婆诃”

“如是,舍利弗!诸菩萨摩诃萨于甚深般若波罗蜜多行,应如是行。”如是说已。

即时,世尊从广大甚深三摩地起,赞观自在菩萨摩诃萨言:“善哉,善哉!善男子!如是,如是!如汝所说。甚深般若波罗蜜多行,应如是行。如是行时,一切如来皆悉随喜。”

尔时世尊说是语已,具寿舍利弗大喜充遍,观自在菩萨摩诃萨亦大欢喜。时彼众会天、人、阿修罗、乾闼婆等,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

般若波罗蜜多心经

唐上都大兴善寺三藏沙门智慧轮奉 诏译

如是我闻:

一时薄誐梵住王舍城鹫峰山中,与大苾刍众及大菩萨众俱。尔时,世尊入三摩地,名广大甚深照见。时众中有一菩萨摩诃萨,名观世音自在。行甚深般若波罗蜜多行时,照见五蕴自性皆空。

即时具寿舍利子,承佛威神,合掌恭敬,白观世音自在菩萨摩诃萨言:“圣者!若有欲学甚深般若波罗蜜多行,云何修行?”如是问已。

尔时,观世音自在菩萨摩诃萨告具寿舍利子言:“舍利子!若有善男子、善女人,行甚深般若波罗蜜多行时,应照见五蕴自性皆空,离诸苦厄。舍利子!色空,空性见色。色不异空,空不异色。是色即空,是空即色。受、想、行、识亦复如是。舍利子!是诸法性相空,不生不灭、不垢不净、不减不增。是故空中无色,无受、想、行、识,无眼、耳、鼻、舌、身、意,无色、声、香、味、触、法,无眼界乃至无意识界。无无明亦无无明尽,乃至无老死尽。无苦、集、灭、道,无智证无得。以无所得故,菩提萨埵依般若波罗蜜多住,心无障碍。心无障碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟寂然。三世诸佛依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提,现成正觉。故知般若波罗蜜多,是大真言,是大明真言,是无上真言,是无等等真言。能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多真言。”

即说真言:

“唵(引) 誐帝 誐帝 播(引)啰誐帝 播(引)啰散誐帝 冒(引)地 娑缚(二合)贺(引)”

“如是,舍利子!诸菩萨摩诃萨,于甚深般若波罗蜜多行,应如是学。”

尔时,世尊从三摩地安祥而起,赞观世音自在菩萨摩诃萨言:“善哉,善哉!善男子!如是,如是!如汝所说。甚深般若波罗蜜多行,应如是行。如是行时,一切如来悉皆随喜。”

尔时世尊如是说已,具寿舍利子,观世音自在菩萨,及彼众会一切世间天、人、阿苏啰、巘驮嚩等,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

般若波罗蜜多心经(炖煌石室本)

国大德三藏法师沙门法成译

如是我闻:

一时薄伽梵住王舍城鹫峰山中,与大苾刍众及诸菩萨摩诃萨俱。尔时,世尊等入甚深明了三摩地法之异门。复于尔时,观自在菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时,观察照见五蕴体性悉皆是空。

时,具寿舍利子,承佛威力,白圣者观自在菩萨摩诃萨曰:“若善男子欲修行甚深般若波罗蜜多者,复当云何修学?”作是语已。

观自在菩萨摩诃萨答具寿舍利子言:“若善男子及善女人,欲修行甚深般若波罗蜜多者,彼应如是观察,五蕴体性皆空。色即是空,空即是色。色不异空,空不异色。如是受、想、行、识亦复皆空。是故舍利子!一切法空性无相,无生无灭,无垢离垢,无减无增。舍利子!是故尔时空性之中,无色、无受、无想、无行亦无有识。无眼、无耳、无鼻、无舌、无身、无意。无色、无声、无香、无味、无触、无法。无眼界乃至无意识界。无无明亦无无明尽,乃至无老死亦无老死尽。无苦、集、灭、道,无智无得亦无不得。是故舍利子!以无所得故,诸菩萨众依止般若波罗蜜多,心无障碍,无有恐怖,超过颠倒,究竟涅槃。三世一切诸佛亦皆依般若波罗蜜多故,证得无上正等菩提。舍利子!是故当知般若波罗蜜多大密咒者,是大明咒,是无上咒,是无等等咒。能除一切诸苦之咒,真实无倒。故知般若波罗蜜多是秘密咒。”

即说般若波罗蜜多咒曰:

“峨帝 峨帝 波啰峨帝 波啰僧峨帝 菩提 莎诃”

“舍利子!菩萨摩诃萨应如是修学甚深般若波罗蜜多。”

尔时,世尊从彼定起,告圣者观自在菩萨摩诃萨曰:“善哉,善哉!善男子!如是,如是!如汝所说。彼当如是修学般若波罗蜜多。一切如来亦当随喜。”

时薄伽梵说是语已。具寿舍利子,圣者观自在菩萨摩诃萨,一切世间天、人、阿苏罗、乾闼婆等,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

佛说圣佛母般若波罗蜜多经

西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿传法大师赐紫臣施护奉 诏译

如是我闻:

一时,世尊在王舍城鹫峰山中,与大苾刍众千二百五十人俱,并诸菩萨摩诃萨众而共围绕。

尔时,世尊即入甚深光明宣说正法三摩地。时,观自在菩萨摩诃萨在佛会中,而此菩萨摩诃萨已能修行甚深般若波罗蜜多,观见五蕴自性皆空。

尔时,尊者舍利子承佛威神,前白观自在菩萨摩诃萨言:“若善男子、善女人,于此甚深般若波罗蜜多法门,乐欲修学者,当云何学?”

时,观自在菩萨摩诃萨告尊者舍利子言:

“汝今谛听,为汝宣说。若善男子、善女人,乐欲修学此甚深般若波罗蜜多法门者,当观五蕴自性皆空。何名五蕴自性空耶?所谓即色是空,即空是色;色无异于空,空无异于色。受、想、行、识,亦复如是。

“舍利子!此一切法如是空相,无所生无所灭,无垢染无清净,无增长无损减。舍利子!是故,空中无色,无受、想、行、识;无眼、耳、鼻、舌、身、意;无色、声、香、味、触、法;无眼界无眼识界,乃至无意界无意识界;无无明无无明尽,乃至无老死亦无老死尽;无苦、集、灭、道;无智,无所得,亦无无得。

“舍利子!由是无得故,菩萨摩诃萨依般若波罗蜜多相应行故,心无所著亦无挂碍;以无著无碍故,无有恐怖,远离一切颠倒妄想,究竟圆寂。所有三世诸佛依此般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。

“是故,应知般若波罗蜜多是广大明、是无上明、是无等等明,而能息除一切苦恼,是即真实无虚妄法,诸修学者当如是学。我今宣说般若波罗蜜多大明曰:

“怛[寧*也](切身)他(引)(一句) 唵(引) 誐帝(引) 誐帝(引引)(二) 播(引)啰誐帝(引)(三) 播(引)啰僧誐帝(引)(四) 冒提 莎(引)贺(引)(五)”

“舍利子!诸菩萨摩诃萨,若能诵是般若波罗蜜多明句,是即修学甚深般若波罗蜜多。”

尔时,世尊从三摩地安详而起,赞观自在菩萨摩诃萨言:“善哉,善哉!善男子!如汝所说,如是,如是!般若波罗蜜多当如是学,是即真实最上究竟,一切如来亦皆随喜。”

佛说此经已,观自在菩萨摩诃萨并诸苾刍,乃至世间天、人、阿修罗、乾闼婆等一切大众,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

佛说帝释般若波罗蜜多心经

西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师臣施护奉 诏译

如是我闻:

一时,佛在王舍城鹫峰山中,有无数大苾刍众,复十俱胝童子相菩萨摩诃萨。

尔时,世尊告帝释天主:“憍尸迦!此般若波罗蜜,其义甚深。非一非异,非相非无相,非取非舍,非增非损,非有烦恼非无烦恼,非舍非不舍,非住非不住,非相应非不相应,非烦恼非不烦恼,非缘非不缘,非实非不实,非法非不法,非有所归非无所归,非实际非不实际。

“憍尸迦!如是一切法平等,般若波罗蜜亦平等;一切法寂静,般若波罗蜜亦寂静;一切法不动,般若波罗蜜亦不动;一切法分别,般若波罗蜜亦分别;一切法怖畏,般若波罗蜜亦怖畏;一切法了知,般若波罗蜜亦了知;一切法一味,般若波罗蜜亦一味;一切法不生,般若波罗蜜亦不生;一切法不灭,般若波罗蜜亦不灭;一切法虚空妄想,般若波罗蜜亦虚空妄想;色无边,般若波罗蜜亦无边,如是受、想、行、识无边,般若波罗蜜亦无边;地界无边,般若波罗蜜亦无边,如是水界、火界、风界、空界、识界无边,般若波罗蜜亦无边;金刚平等,般若波罗蜜亦平等;一切法不坏,般若波罗蜜亦不坏;一切法性不可得,般若波罗蜜亦不可得;一切法性平等,般若波罗蜜亦平等;一切法无性,般若波罗蜜亦无性;一切法不思议,般若波罗蜜亦不思议;如是布施波罗蜜、持戒波罗蜜、忍辱波罗蜜、精进波罗蜜、禅定波罗蜜、方便波罗蜜、愿波罗蜜力波罗蜜、智波罗蜜亦不可思议;三业清净,般若波罗蜜亦清净。如是般若波罗蜜,其义无边。

“复次,憍尸迦!所有十八空。何等十八空?内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、无际空、无变异空、无始空、本性空、自相空、无相空、无性空、自性空、无性自性空、一切法空。颂曰:

“如星如灯、翳, 梦、幻及泡、露,

如电亦如云, 应作如是观。

我今略说此, 般若波罗蜜,

不生亦不灭, 不断亦不常,

非一非多义, 非来亦非去,

如是十二缘, 止息令寂静,

正等正觉说。 恭信最上师,

归依十方佛, 过现及未来,

三宝波罗蜜。 无量功德海,

供养诸如来, 大明真秘密。

“真言曰:

“怛你也(二合)他(引) 钵啰(二合)倪钵啰(二合)倪 摩贺(引)钵啰(二合)倪钵啰(二合)倪嚩婆(引)细 钵啰(二合)倪鲁迦迦哩(引)阿倪也(二合)曩尾驮摩你(去) 悉提(引) 苏悉提 悉[亭*夜](切身)睹[牟*含]婆誐嚩帝 萨哩鑁(二合、引)誐逊那哩(去) 跋讫帝(二合)晚娑隶(引) 钵啰(二合)娑(引)哩多贺悉帝(二合、引)三摩(引)娑嚩(二合)娑迦哩 悉[亭*夜](切身)悉[亭*夜](切身) 没[亭*夜]没[亭*夜] 剑波剑波 左攞左攞 啰(引)嚩啰(引)嚩 阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉 婆誐嚩帝摩(引)尾攞 莎娑嚩(二合、引)贺(引)

“曩谟达哩谟(二合)捺誐(二合)多写冒地萨埵写 摩贺(引)萨埵写 摩贺(引)迦噜尼迦写 曩谟娑那(引)钵啰(二合)噜祢怛写冒地萨埵写 摩贺(引)萨埵写 摩贺(引)迦噜尼迦写 曩谟(入)钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛你也(二合)他牟你达哩弥(二合、引) 僧誐啰(二合)贺达哩弥(二合) 阿努誐啰(二合)贺达哩弥(二合) 尾目讫多(二合)达哩弥(二合)萨埵(引)努誐啰(二合)贺达哩弥(二合) 吠室啰(二合)嚩拏达哩弥(二合) 三满多(引)努波哩嚩哩多(二合)曩达哩弥(二合、引)虞拏誐啰(二合)贺僧誐啰(二合)贺达哩弥(二合、引) 萨哩嚩(二合)怛啰(二合、引)努誐多达哩弥(二合、引) 萨哩嚩(二合)迦(引)罗波哩钵啰(二合、引)波拏达哩弥(二合、引) 娑嚩(二合、引)贺(引) 钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引) 曳(引)怛你也(二合)他(引) 阿佉你曩佉你阿佉曩你佉你阿嚩罗晚驮你半那你半那你钵捺哩 娑嚩(二合、引)贺(引)

“曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引) 曳(引)怛你也(二合)他(引)昂誐(引)昂誐(引)曩帝啰(引)昂誐(引)曩帝曩(引)嚩婆(引)娑昂誐(引)娑嚩(二合、引)贺

“曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引) 曳怛你也(二合)他(引) 室哩(二合)曳(引)室哩(二合)曳(引) 牟你室哩(二合)曳(引) 牟你室哩(二合)野细 娑嚩(二合、引)贺(引) 钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引) 曳(引)怛你也(二合)他 唵(引) 嚩[口*(曰/羅)](二合) 未隶(引) 娑嚩(二合、引)贺(引)

“曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰祢多(引)曳(引)怛你也(二合)他(引)唵纥凌(二合)室凌(二合)特凌(二合)室噜(二合)帝特哩(二合)帝娑蜜哩(二合)誐帝尾曳(引)惹娑嚩(二合、引)贺(引)

“曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳怛你也(二合)他(引)鑁嚩哩鑁嚩哩摩贺(引)鑁嚩哩度噜度噜摩贺(引)度噜娑嚩(二合、引)贺(引)

“曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛你也(二合)他(引)虎帝虎帝虎多(引)设你萨哩嚩(二合)迦哩摩(二合)嚩啰拏你娑嚩(二合、引)贺(引)

“曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛你也(二合)他(引)唵(引)阿噜黎迦娑嚩(二合、引)贺(引)

“曩谟钵啰倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛你也(二合)他(引)唵(引)萨哩嚩(二合)尾睹(入声)娑嚩(二合、引)贺(引)

“曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳怛你也(二合)他(引)誐帝誐帝波(引)囕誐帝波(引)啰僧誐帝冒地娑嚩(二合、引)贺”

尔时,世尊说此经已,帝释天主及诸菩萨摩诃萨、天、人、乾闼婆、阿修罗等,一切大众,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

唐梵翻对字音般若波罗蜜多心经(并序 [燉煌出 ])

西京大兴善寺石璧上录出慈恩和尚奉 诏述序

梵本般若多心经者,大唐三藏之所译也。三藏志游天竺,路次益州,宿空惠寺道场内。遇一僧有疾,询问行止。因话所之,乃难叹法师曰:“为法忘体。甚为希有。然则五天[這-言+((美-王-大)/口)][這-言+((美-王-大)/(尸@巾))]十万余逞,道涉流沙,波深弱水。胡风起处,动塞草以愁人;山鬼啼时,对荒兵之落叶。朝行雪巘,暮宿冰崖,树挂猿猱,境多魑魅。层峦叠于葱岭,萦似带雪之白云;群木蔟于鹫峰,耸参天之碧峤。逞途多难,去也如何。我有三世诸佛心要法门,师若受持,可保来往。”遂乃口受与法师讫。至晓,失其僧焉。三藏结束囊装,渐离唐境。或途经厄难,或时有[門@(圭*艮)]斋馐,忆而念之四十九遍,失路即化人指引,思食则辄现珍[卄/(跳-兆+束)]。但有诚祈,皆获戬祐。至中天竺磨竭陀国那烂陀寺,旋绕经藏次,忽见前僧,而相谓曰:“逮涉艰险,喜达此方。赖我昔在支那国所传三世诸佛心要法门。由斯经历,保尔行途。取经早[這-言+(血/(豕-一))],满尔心愿。我是观音菩萨。”言讫冲空。既显奇祥,为斯经之至验。信为般若,□为圣枢。如说而行,必超觉际。究如来旨,巨历三祇。讽如来经,能销三障。若人虔诚受持者,体理斯而勤焉。

特进鸿胪卿开府议同三司封肃国公赠司空官食邑三千户敕谥大办正广不空奉 诏译

莲花部等普赞叹三宝

曩谟(引)没驮(引声、上)野(一) 遇啰(上)吠(二) 曩谟(引)达(引、上)磨野(三) 驮以(引)铭磨(四) 曩谟(引)僧伽野(上、引)(五) 磨贺谛(二合、引)谛[肄-聿+余](二合、引)毗药(二合)(七) 毗舍(引)佐(八) 迦磨啰目佉(引)(九) 迦磨啰路(引)左曩(十) 迦磨啰攞(引)沙曩(十一) 迦磨啰贺(引)娑哆(十二) 迦磨啰婆母你(上)(十三) 迦磨攞(十四) 迦磨啰(引)(十五) 三婆(上)嚩娑(十六) 迦啰磨啰(十七) [(敲-高)-又+乙]洒(二合)攞(引)曩(十八) 娜谟(引)宰堵谛

梵本般若波罗蜜多心经

观自在菩萨与三藏法师玄奘亲教授梵本不空润色

钵啰(二合)(般)誐攘(二合)(若)播(波)啰(罗)弭(蜜)哆(多)[糸*(占-口+乙)]哩(二合)那野(心)素怛囕(经)阿哩也(二合)(圣)嚩噜(观)枳帝(自)湿嚩路(在)冒地(菩)娑怛侮(萨)(二) 俨鼻囕(深)钵啰(二合)(般)誐攘(若)播(波)啰(罗)弭(蜜)哆(多)(三) 左哩焰(二合)(行)左啰(行)么[口*女]尾也(二合)(时)(四) 嚩噜(引)迦(照)底娑么(二合)(见)畔左(五) 塞建(引)驮(引)(五蕴)娑怛(引)室左(二合)(彼)娑嚩(自)婆嚩(引)(性)戍你焰(二合)(空)跛失也(二合)底娑么(二合)(现)伊贺(此)(七) 舍(舍)哩(利)补怛啰(子)(二合)(八) 噜畔(色)戍你焰(二合)(空)戍你也(二合)(空)嚏(性)嚩(是)噜畔(色)(九) 噜播(色)曩(不)比[口*栗](二合)他(异)戍你也(二合)哆(空)(十) 戍你也(二合)(空)哆野(亦)(十一) 曩(引)(不)比[口*栗](二合)他(异)[薩/女]噜(二合)畔(色)(十二) 夜(是)怒噜(二合)畔(色)娑戍(彼)你也(二合)哆夜(空)(十三) 戍(是)你也(二合)哆(空)娑(彼)噜畔(色)(十四) 曀嚩(如)弭嚩(是)(十四) 吠那曩(受)散誐攘(想)散娑迦(引)啰(行)尾誐攘(二合)喃(识)(十五) 伊贺(此)舍(舍)哩(利)补怛啰(子)(二合)(十六) 萨啰嚩(诸)达么(法)戍你也(二合)哆(空)落乞叉(二合)拏(相)(十七) 阿怒(不)哆播(二合)曩(生)阿宁(不)噜驮(阿不)(十八) 阿(不)尾么攞(净)(十九) 阿(不)怒曩(增)阿(不)播哩补攞拏(减)(二合)(二十) 哆(是)娑每(故)舍(舍)哩(利)补怛啰(子)(二合)(廿一) 戍你也(二合)(空)哆焰(中)曩(无)(上)噜畔(色)(二十二) 曩(无)吠(引)那曩(受)(二十三) 曩(无)散誐攘(想)(二合)(二十四) 曩(无)散娑迦啰(行)(二合)(二十五) 曩(无)尾誐攘(二合)喃(识)(廿六) 曩(无)斫乞刍(眼)戍噜怛啰(二合)(耳)迦啰(二合)拏(鼻)[口*爾]贺(舌)嚩迦野(身)么曩[(台/十)*力](意)(廿七) 曩(无)噜畔(色)摄那(声)彦驮(香)啰娑(味)娑播啰(二合)瑟吒尾也(触)(二合)达么(法)(廿八) 曩(无)斫刍(眼)(二合)驮都(界)(廿九) 哩也(乃)(二合)嚩(至)曩(无)么怒(意)尾誐攘誐(二合)喃(识)驮都(界)(卅) 曩(无)尾你也(明)(卅一) 曩(无)尾你也(明尽无)(卅二) 曩(无)尾你也(明)乞叉喻(尽)(卅三) 曩(无)尾你也(明)乞叉喻(尽)(卅四)

野(乃)嚩(至)[口*惹]啰(老)么啰喃(无)(卅五) 曩(无)[口*惹]啰(老)么啰拏(无)乞叉喻(尽)(卅六) 曩(无)耨佉(苦)娑敏那野(集)宁噜驮(灭)么(哩)誐穰(二合)(道)(卅七) 曩(无)誐攘喃(智)(卅八) 曩(无)钵啰(二合)比底(得)(卅九) 曩(无)鼻娑么(证)(四十) 哆(以)娑每无那(所)钵啰(二合)比府(得)(二合)怛嚩(故)(四十一) 冒(菩)地(提)娑(萨)怛嚩喃(埵)(四十二) 钵啰(般)(二合)誐攘(若)播(波)啰弭(多)(四十三) 么室哩底也(二合)(依)尾贺(于)啰底也(二合)(住)(四十四) 只跢(心)嚩(无)啰(挂)拏(碍)(四十五) 尾你也(明)乞叉喻(尽)(三十三) 曩(无)尾你也(明)乞叉喻(尽)(卅四) 野(乃)嚩(啰至曩无)[口*惹]啰(老)么啰喃(死)(卅五) 曩(无)[口*惹]啰(老)么啰拏(死)乞叉喻(尽)(卅六) 曩(无)耨佉(苦)娑每那野(集)宁噜驮(灭)么哩誐攘(二合)(道)(卅七) 曩(无)誐攘喃(智)(卅八) 曩(无)钵啰(二合)比底(得)(卅九) 曩(无)鼻娑么(证)(四十) 哆(以)娑每(无)那(所)钵啰(二合)比底(得)(二合)怛嚩(故)(四十一) 冒(菩)地(提)娑(萨)怛嚩喃(埵)(四十二) 钵啰(般)(二合)誐攘(若)播(波)啰(罗)弭(蜜)哆(多)(四十三) 么室哩底也(二合)(依)尾贺(于)啰底也(二合)(住)(四十四) 只哆(心)嚩(无)啰(挂)拏(碍)(四十五) 只跢(心)啰(挂)拏(碍)(四十六)

曩(无)悉底怛嚩(二合)(有)那(恐)[怡-台+(日/工)]哩(二合)素都(二合)(怖)(四十七) 尾播(颠)哩也(二合)娑(倒)底(远)伽兰哆(离)(四十八) 宁(究)瑟吒(竟)宁哩也嚩(二合)(涅)喃(盘)(四十九) 底哩也(三)(二合)驮嚩(二合)(世)(五十) 尾也(二合)嚩(所)悉体跢(经)娑嚩(诸)没驮(佛)(五十一) 钵啰(般)誐攘(二合)(若)播(波)啰(罗)弭(蜜)哆(多)(五十二) 么室哩(故)底世(二合)(得)耨(无)跢兰(上)[糝-(彰-章)+(恭-共)]藐世(二合)(等)[糝-(彰-章)+(恭-共)](正)没地(竟)(五十三) 么鼻[糝-(彰-章)+(恭-共)]没驮哆(引)(是)娑每(故)(二合)誐攘(二合)哆(应)尾演(知)(五十四) 钵啰(般)誐攘(二合)(若)播(波)啰(罗)弭(蜜)哆(多)(五十五) 么贺(引)(大)满怛噜(咒)(五十六) 么贺(引)(大)尾你也(明)(二合)满怛啰(咒)(五十七) 阿(无)耨哆啰(上)满怛啰(咒阿无)(五十八) 娑么(等)娑底(等)满

怛啰(咒)(五十九) 萨(一)嚩(切)耨佉(苦)钵啰(二合)舍(止)曩(息卒)娑(真)底也(实)么弭(不)赞哩也(二合)怛嚩(虚)(二合)(六十一) 钵啰(二合)(般)誐攘(若)播(波)啰(罗)弭(蜜)哆(多)(六十二) 目讫姤(说)满怛啰(咒)(二合)怛你也他(二合)(曰)(六十三) 誐谛 谛谛(六十四) 播啰誐谛(六十五) 播啰僧誐谛(六十六) 冒地(引) 娑嚩贺(六十七)

元吾氏译本

《到达彼岸终极智慧心经》----梵语直译白话版[3]

【元吾氏译】

(忠实直译、无修无饰、无增无减)

【译者前言】

《心经》是佛经中字数最少、含义最深、影响最大的经典,摘自《般若经》。

经中背景:释迦牟尼在灵鹫山中部,被弟子围绕,当时观自在正在修习"三摩地禅定法"(*合神法),专注思惟观修,而照见五蕴皆自性空。

经中对话:观自在与舍利弗有关万物本性是虚空的问答。释迦牟尼出定后,认可观自在所说,欢喜赞叹。

此新译本将所有梵语直译成纯中文白话。翻译中,参考了12种梵英中的旧译本、4种梵语词典和2种梵语百科。

此译本原为个人灵修使用,今拿出共享,仅供参考。

此译本为第1.1版,欢迎梵文专家提出宝贵意见,在此先谢。

----------------------------------------

【正文】

《到达彼岸终极智慧心经》

1. 敬礼一切智者。

2. 神圣的观自在(*1)觉醒者(*2),修习深度的"到达彼岸终极智慧法"(*3)。

3. 修习时,从上至下看透了五种聚合现象(五蕴*4),而且见到它们的本性是虚空(*5)。

4. “这里,舍利弗(*6),形相(*7)是空的,虚空正是形相。”

5. “形相与虚空没有不同,虚空与形相没有不同。”

6. “形相,是那些虚空。虚空,是那些形相。”

7. “所以:感受、思想、潜习(*8)、认识,亦是如此。”

8. “这里,舍利弗,一切法则(*9)的特性是虚空。”

9. “不生不灭,不垢不净,不缺不满。”

10.“因此,舍利弗,虚空中,没有形相。”

11.“没有感受、思想、潜习、认识。”

12.“没有眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体、心识。”

13.“没有形相、声音、气味、味道、触觉、法则。”

14.“没有眼球组织(*10),甚至没有思维认识组织。”

15.“没有无知,没有无知的灭尽。”

16.“没有老化和死亡,没有老化和死亡的灭尽。”

17.“没有痛苦及其来源、灭亡、道路。没有知识,没有获得。”

18.“因为没有获得,依赖觉醒者们的"到达彼岸终极智慧法",所以没有意识的障碍。”

19.“因为没有意识障碍,所以没有恐怖、超越颠倒错乱,可专注于"终极解脱"(*11)。”

20.“三个世代所有的彻悟者(*12),都基于"到达彼岸终极智慧法"。”

21.“依赖这最高的、正确的觉醒法,完全觉醒了。”

22.“因此,应当知道,"到达彼岸终极智慧法"是伟大的真言。”

23.“是伟大知识的真言,是最高的真言,是无与伦比的真言。”

24.“能除一切苦。真实不虚。”

25.“因此,我说"到达彼岸终极智慧法"的真言,如下:”

26.“到达、到达,到达彼岸,一起到达彼岸,觉醒啊!哇哈!”

27. 以上,到达彼岸终极智慧心经完。

----------------------------------------

【*关键词译注】

*1.观自在Avalokite?vara:男性人名。释迦牟尼的弟子之一。

*2.觉醒者Bodhisattva:苏醒者、觉悟者、圆满智慧者(旧译:菩萨)。专指三种觉醒者:

1)Savaka-bodhi:修习“三摩地禅定法”(*合神法)得以解脱的觉醒者。

2)Pacceka-bodhi:天生自然的觉醒者。

3)Samyak-buddha:觉醒之路的指导者。(亦称为“彻悟者”,旧译:佛。)

*3."到达彼岸终极智慧法prajna-paramita":《般若经》中,专指“三摩地禅定法”(*合神法)。此句内译:

1)Para:彼岸、对面的世界、另一个世界。此岸=有生死之界,彼岸=无生死之界。(《大智度论》十二:“以生死为此岸,涅盘为彼岸。”)

2)Prajna:终极智慧、辨识智慧。专指:如实认知一切事物和万物本源的终极智慧,区别于一般的智慧。旧译:般若。

*4.五种聚合现象Panca-skandhas:形相、感受、思想、潜习、认识。包括了人的身心全部。旧译:五蕴、五阴。

*5.虚空Sunyan/sunyata:虚空、空虚、空、空的状态。旧译:空、性空。

*6.舍利弗Sariputra:男性人名。释迦牟尼的弟子之一。(这里Iha:语气助词。表示引起注意或者停顿的语气。)

*7.形相Rupa:外表形相。旧译:色。

*8.潜习Samskara:潜意识习惯、潜意识印记。专指潜意识中留存的往世行为之记忆以及随之形成的习惯,也是业力和轮回的根源。旧译:行。

*9.法则Dharma:法则、自然规则、性质、属性。旧译:法。

*10.组织Dhatu:专指组成肉体的七种基本组织(淋巴Rasa、血液Rakta、肌肉Mansa、脂肪Meda、骨骼Asthi、骨髓Majja、精Shuka)。旧译:界。

*11."终极解脱Nirvana":吹出、熄灭、脱离、解脱。旧译:涅槃、灭度。专指觉醒者脱离“色身”(肉体)的束缚、脱离生死之界、脱离业力和轮回,“法身”(灵体)回归无生死之界以获得终极解脱、终极自由。(一般人脱离色身称为死亡,不能脱离业力,还会坠入轮回,不能获得终极解脱和终极自由。这是涅槃和死亡的根本区别。)

*12.彻悟者Buddha:彻底证悟宇宙、人生真相者。“觉醒者Bodhisattva”的近义词,并专指第三种觉醒者(Samyak-buddha觉醒之路的指导者)。旧译:佛。

*关于“合神法”(旧译“三摩地禅定法”)的技术解说,请参考另篇博文“《合一经》----灵修技术经典”以及“《合一经》----合神法的流程”。

*关于肉体和灵体,或者色身和法身,请参考另篇博文“人的多次元复合体结构”以及“终极真相----万物本源的描述”。

----------------------------------------

【译者后注】

*翻译原则:

1.纯中文:将梵语音译(如:般若、波罗蜜多、菩萨、佛、阿耨多罗三藐三菩提...等)一律直译成纯中文。

2.忠实直译:忠实直译,无修无饰,无增无减。

*参考工具:6种.

1.Britannica不列颠百科全书梵语百科部分.

2.Monier-Williams梵英词典.

3.Spokensanskrit梵语口语词典.

4.Tamilcube梵英词典.

5.VedaBase梵语词库.

6.Wikipedia维基百科全书梵语百科部分.

*参考译本:12种.

1.姚秦天竺三藏鸠摩罗什译(大正藏NO.250).

2.唐三藏法师玄奘译(大正藏NO.251).

3.摩竭提国三藏沙门法月重译(大正藏NO.252).

4.罽宾国三藏般若共利言等译(大正藏NO.253).

5.唐上都大兴善寺三藏沙门智慧轮奉诏译(大正藏NO.254).

6.国大德三藏法师沙门法成译 (炖煌石室本.大正藏NO.255).

7.西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿传法大师赐紫臣施护奉诏译(大正藏NO.257).

8.凤凰网华人佛教“梵文心经简本释读”.

9.Edward Conze "Thirty Years of BuddhistStudies".

10.Dharma Master Lok To.

11.Dr. Harischandra Kaviratna.

12.Dr. Michael E. Moriarty.

译者不能保证绝对的翻译准确性,并保留随时修改的权利。

仅供参考,请勿拘泥字面,请勿绝对化。

元吾氏

2011年8月第1.0版

2011年8月第1.1版

5“心”是什么

心是大脑内部特殊的电生理活动;心是物质的,也是精神的[4]。

——《极简管理:中国式管理操作系统》

心也有像镜子一样的功能,佛教把心的这种功能叫做照见,故有心镜一词[5]。

管理者如能以心为镜,不仅可以看清管理对象,而且能够照见宇宙万物,明了众生法相[6]。

——《极简管理:中国式管理操作系统》

6敖红亮

禅译心经

《心经》260字,是《大藏经》中般若部中最上乘 的经典力作。——题记

追求到觉悟的人,自性观照自由自在的自身心,不为万物所扰动,心中常常清静,能像观世音菩萨一样解脱自我解脱他人的悲悯情结。修行从浅到深能到达究竟圆满的心灵智慧的彼岸时,能内观到五蕴——受、想、行、识、色的动态,也能用禅智转万苦(烦恼)为乐,直至一心不乱。“舍利子”是标志着实修的禅果,它是修习者的证果,而万物的存在没有内质的内观自性就是空,而空着的万物也等于没有内观的存在,这是辨证之法理,后四蕴也是这样的。“舍利子”这一绝妙禅理相对于众法它是有终极关怀的,并醒示着四大皆空因果不空的永恒真禅本性——中禅。不再有生灭、净垢和增减等不二禅法——没有意识,没有内六门,也没有外六尘。眼不涉尘、不着相这是永恒的禅定,也不会有生老病死。也没有苦恼和生灭之道。悟到我空法空的才能成就佛道。修行如船的智慧让它渡众群迷从生死中到不生不灭的涅盘彼岸,心炼成了了无牵挂(无住而生其心)没有牵挂也就没有了七性六欲。远离了空幻的泡影。彻底练成了宇宙真理。以前的学人,就是用智慧渡已到不生不灭的涅盘彼岸,修成了佛道。深知彼岸不生不灭的智慧,《心经》是成佛者念的咒语,是大彻大悟者明了一切的咒语,是大乘佛法的咒语,是第一等的好咒。能让人离苦得乐,真实不假的彼岸智慧咒,按照咒经里所要求的去做:常去修常去修——彼岸的真理,去学习彼岸僧人的真理,是修成菩萨的真理啊! [7] 2010年3月9日于菩提轩《心经》是佛教里的一部大经包含有《大藏经》、《阿含经》、《坛经》、《修心诀》等四万八千法门。着重主讲不生不灭的不二禅法的空观和怎样去修行——菩萨,中国的佛教的最高成就是成就菩萨。

每位同修不要盲修乱练,要找到适合自身的方法去修练。这就是大彻大悟的开悟:出家人修成开悟之道可以去找高僧印证,在家的居士就不用印证,用适合自己的方法去修练即可:修十善、修定慧律。最为难修的就是定力。修禅者最容易着十魔,心魔为最。有了定力,心魔一关也就迎刃而解了。在修禅时不要为了神通(五眼六通、他心通、天眼通、宿命通等等)而去修行,最终会不求则有,求则无。

行行出菩萨。

无论你是从事什么行业的人,都可以修行的,坚守你自己的岗位职责,在你的工作或事业中去修行才可能有力量行走在人海尘途之上。禅法并不难修,就是让人快乐去生活,助人为乐,离恶远坏。

我之所以喜欢禅是因为妙理已从唯心升华到了朴素的唯物。

相关书法作品《集王羲之圣教序》

咸享三年(西元672年)弘福寺为弘法及纪念玄奘,在寺内立碑:《集王羲之圣教序》。弘福寺比丘收集流传下来的王羲之的行书中与《心经》相同的字,将其刻成石碑。立碑的工作从贞观二十二年(西元647年)开始,历时24年。

7钟楼心经

心经钟楼,位于浙江省景宁县云中大漈风景名胜区境内。心经钟楼在大漈时思寺景区内,建于明朝,木质结构。三层三楼歇山顶楼阁式建筑,斗拱七辅作象鼻昂。楼内四根粗壮大柱支撑,由严密的榫卯结构和斗拱衔接,甚是奇观。三楼曾悬挂有心经铜钟,重达800公斤。钟边铸有佛教《心经》全文,钟声可传30里。

8心经思想

《 心经》全名《摩诃般若波罗蜜多心经》,它的中心思想就在经名体现出来。充分流露观世音菩萨的大慈大悲,以达到我们学习的榜样。

一:摩诃,大也。菩萨教授我们要有广大心量,有包容的心。

二:般若,智慧也。菩萨教授我们用智慧去办事,用智慧去利益人民。

三:波罗蜜多,到彼岸也。度生死苦海,到涅槃彼岸。菩萨教授我们做事要有头有尾,才会圆满。要帮助苦难的人,从苦难此岸带到快乐彼岸。

四:心,自性,如来德性也。菩萨教授我们要从心地远离贪嗔痴等烦恼,学习如来自觉、觉他、觉行圆满。

五:经,契机契理也。菩萨教授我们自学或教人,要符合佛菩萨的道理,也要有观机说法的方便。使大家都得益安乐。

心经的逐句释义:

凡人要度苦厄,了生死,成大觉,非从自心下手不可。但要明白自心,只依这二百六十个字,已经够了。但空的道理不明白,自心的相貌也难彻了。这个经,最主要是说性空的道理,不是世人所说的空,那是断灭空,他们误解佛法是消极自了的。今把此经判分七段,用白话来逐字逐句解释,使世人明白空的真义,不至误会造业。由此断一切苦厄,并可发大悲平等心救世,证明佛法在社会上的大用,实是开发世界大同唯一的法宝。

【般若】 这是梵文,我国名为大智慧。因为中国文字难尽其义,所以仍用原文,并且尊重这几个字,所以不译。这个般若,全是说心的妙用。上自佛,下至众生,无不由此而成佛道,了生死,度苦厄。论其性体,是不生不灭的金刚;论其相貌,却是无形无状的实相;论其妙用,乃是不可测知的圆通神妙。这个般若,是人人有分的,佛和众生都是平等的;不过佛是开了般若慧,众生是有而不开,被无明所蒙住了。至于般若两个字,解释却有许多字,当云“通达世间法出世间法,融通无碍,恰到好处,而又不执取诸法的大智慧。”才能尽其义。因为世间法人事等等,都是佛法。佛是觉义,能觉悟世上一切人情世故。尽了人道,才可成佛。总之,入世出世,只是一心,颠倒烦恼,贪嗔痴迷,是六道众生的心;如能空净自在,不固执,便是佛菩萨的心。所以离世法,便没有佛法;离了般若,只有作孽受苦厄的分了。

【波罗】 此言彼岸;因为有个度字,所以假定一条生死河,众生在苦恼的此岸,要度过到清净的彼岸,用来比喻,不是真有此岸彼岸。

【蜜】 是到的意思,是到了果位了。果位是究竟涅槃,涅槃就是清净。

【多】 是上面的意思。到彼岸之上,才是究竟。现在假分五步:第一步在此岸;第二步入流,是下了渡船了,是初发心的人,亦是初果罗汉;第三步是中流,船在河中间,如声闻缘觉;第四步到了彼岸,是十地以下的菩萨,终不是究竟;必第五步上岸,“多”舍去了船,即是舍去了法见,扫除了执心,斯是了无挂碍的等觉菩萨和佛。

【心】 心是什么?是个影子,不能说有,不能说无:所以无形段,不过是六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)和六尘(色、声、香、味、触、法)相对起了认识,叫做六识(眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识),所以是集起的。就是心同外境集合而缘起的幻影,即名幻心;心中起的道理,叫做幻法;执住个幻我成个幻见,于是成熟了,就有六道生死。但造成这个生死的是幻心,要开般若智慧了脱生死的,还是要用这幻心;成到佛(涅槃),也是用这幻心,你既然知道是幻的,那么就有幻心造成幻法,一切人事等等,六道生死涅槃,还不是一样是幻的?由此可觉本来没有生死,都是冤枉造作。既无生死,就用不着涅槃了,所以说诸法空相,涅槃生死等空华,即是此意。但又为什么分真心妄心呢?这是不得已而替初学的人说,其实心,根本不有,不可得,又分什么真和妄呢?不过幻心不能除,人事上一切的幻用不能废,所以权分真心妄心。真心是无心之心,何以叫无心之心呢?即是不起念时,而见闻觉知仍旧了了,却无分别,寂然不动的,此是真心;如一起了念,分别人事,而可以心不颠倒,亦不逐境流浪,顿然归到无心本位,此还是真心。至于念念流浪,不觉渐渐入了迷途,此名妄心,但本体勿失的。这部心经,就教你凛觉的法子,用智慧观照什么是心?什么是苦厄?又如何回归到清净寂灭无心之心的本位?所以名为般若波罗蜜多心经。

【经】 有许多意思:如“路”,指示我们回复真心之路的;“法”,一切方法;“贯”,贯通前后的义理;“契”,契合各人的机,各事的理,有这几种解释。二百六十个字,是文字般若,指示我们观照般若的方法;照此去做,实证实相般若的究竟,总不出众生心行中事,所以经是完全指我们自身而说的。

此经共有七个翻译,这是唐朝三藏大师玄奘所译,文是简单的,义是深奥的。虽有七译,意义是一样的。读经当重意义,不可徒在文字上死执。此经是替大乘菩萨登佛位说的,表至高无上的佛境,意境只有自己晓得,说不出的,所以叫做无字真经。并不是真的无字,愿学人自己领会自己的境界,到了如何地位;至于佛的境界,却不是二乘人或十地以下的菩萨可以测知的。我们东土人,大乘根器多而厚,所以不论男的女的,识字不识字,都喜欢读这个经;譬如人闻香,个个人知道香味好,但多半不知道是什么香;而受薰是平等的,所以不可思议。以上释题竟。

【观】 定下了心,运想那个道理叫做观。这个观,是已证到果地圆成的妙观,不是因地初修作观的观,是大自在观,般若的大机大用已经启发,心无能观,亦无所观,是能所双忘的妙观。

【自在】 是无可无不可的自在,不是自由。自由是不肯受拘束的,但环境不如你的意思,便苦了。独有自在,是到处能安,自然地不受环境所困,一切好坏随缘;乐亦不喜,苦亦不恼,知道他是本来空,自己有主宰的。这个自在,是指大自在。

【菩萨】 是菩提萨埵的简称,能自己觉悟,再能觉悟人的谓之菩萨;所以是人天的导师,为三界的善知识。三界是:

(一)欲界,由人的一部分下至五道;

(二)色界,指天道;

(三)无色界,指禅天;总是在六道中。菩萨分在家,出家,地前,登地,十地等觉,最高是一生补处菩萨,就是佛退位后,他来接位的,如此土的弥勒佛,西方的观世音大士。这个菩萨,是指十地等觉将登佛位的大自在菩萨。

【行】 心行,心中起种种妙观妙行的大用,作种种自利利他二事业。

【深】 不是深浅的深,是不可测量的意思,圆遍广大,究竟无上的妙行。

【般若波罗蜜多】 上面已经解释过了,就说菩萨的功行,已到究竟地,登彼岸之上了。

【时】 这时字关系甚大,显明到了这个境界的时候,正是果位的时候,已经断除一切烦恼,度尽苦厄,没有挂碍的了。在下两句“照见五蕴皆空,度一切苦厄”之后的意境,点明大自在的光景,不可草草。

【照见】 朗然觉照,彻见无余的意思,是无功用的功用,毫不著意的觉照,心神会通的了。

【五蕴】 指色、受、想、行、识,这五事蕴结不分,叫做五蕴。此言心和外境相蕴合,统名曰色。一个色字,包括五个字在内,并且包括外面一切一切有相相形形色色,内面无相相思想方面都在内。外境原是色,而我的眼、耳、鼻、舌、身、意也是色;外色和内色接触了,就有个受;既受了,就要去想象他,这是想;想到了,心中一行转念,这是行;转出那知识来,就是识;所以受想行识四个也还是色,总是幻心幻起的作用,成就种种的幻法。这个五蕴,是众生造孽受苦成立六道生死的资本,但也是开般若,除习气,度苦厄,了生死的工具,也就是佛菩萨成大觉度众生的工具。同要用五蕴,只是佛菩萨能照见本空,可以善用,不被所转,众生反被所缚;是在觉不觉,明空不明空之别,不要指定为不好的东西,反生了偏见。

【皆】 统统包尽无余,就是一切的意思。不但人空,法亦空,连照见亦空,因为照见亦是五蕴,所以称皆。

【空】 世上的人,往往不明白空的道理,笼统说:空就是没有了。不知“空”有空间、虚空、空相、空义种种的分别。今分为两种:一空相,是有相的,如空屋,人满了,空相破了,所以“有”与“空”是相对的,这就是世人说的没有就是空了。经上另有十八空义,不必尽说。

至于佛经上所说的“空”,是空义,是性空,是本来空,是与一切万有相和合的,不是相对的,不是没有的,是有而空的。要明白这个空的意义,先得明白几点:所谓宇宙间一切形形色色,山河大地,日月星辰,下至一切用物、植物、动物和我的身体,都是有相相;还有我的思想、道理、人事、人情、喜怒哀乐,都是无相相;一切包括在内,总名曰色,在因地上总是空的。因为以上一切色,寻不出一件是有独立自性的。第一说有相的:拿布来比,布没有独立自性,变成为布的,须依于纱线而成;纱线不能自为纱线,必待棉花;棉花不能自有,必由种子;种子不能自种,必赖人工天时地肥等等。不必分析开来才空,在未成布成纱前,及正有布有纱时,他的本身是由众缘和合而成;因为是因缘生,所以无有实体,求其究竟相,毕竟不可得,身体亦是如此。所以一切一切,无自性,无实体,因缘生,不可得的,所以是性空。第二说无相的:拿心来说,心是什么?根本是不有,但只集起的是心。譬如夏天凉爽的席上,人睡得甜美之极,这时候便没有我,没有心;忽然蚊虫咬了一口觉得了,这觉得的便是蚊虫和我集合而起的心。此外一切都同此理,所以心也是无自性,因缘生,无实体,不可得的,所以是性空。因此物和心,无一不是空。但是有而空,是幻有的,这是性空,和一切一切分不开的;不是心物之外另有个空,也不是这个是空,那个不是空的。所以说到色,即不能离开空;说到空,就不能离开一切色。但要认明却是缘生幻有,又须切实知道这个空是因地本来空,是性空,非眼耳可以见闻,其义实空。

既决定知道一切一切是本空而幻有,那又何必执取当他是实呢!但世上一切人事,如何可废,我仍随缘应付;不是麻木无心,只是勿住,行云流水的到处自在,这才是真心空。佛说空是这个道理,世上盲目妄加批评,岂不可惜!世人果能明空,自然心勿执取,那贪得心,嗔恨心,痴迷心,自不会深入,天下没有极端的争夺了。佛法岂不是社会上最大的利益,有什么迷信可说呢!又修行人往往有口头禅,说:“莫著了空!”这是怕他执著空见,正因为他根本不曾明空,总在空有二见上作道理,格外搅扰不清了。所以明空则破色,破色则心空,这是断苦厄的第一法门!

【度】 超脱的意思,就是登彼岸之上,法见都净了也。

【一切】 包罗所有,净尽无余,凡有相无相,人我法我种种苦厄,尽包在内。

【苦厄】 身上的痛苦,心上的不安,有相无相,粗细微细,都是苦厄。其实全由心起,我果无心,苦在何处?心果无见,厄在何处?不是不知,不是不受;因为有智慧知道本来空,能够知而有若无知,受而等于不受;譬如两个人同时受苦,一个挡不住,甚至苦上加苦,因苦成病;一个却无所谓,心不著意,便无苦厄了。

以上四句判为总持分,是第一段,总三藏十二部经一切法,持无量义,亦是此经纲领。通了这四句,就明白心经宗旨了。照此做去,自然度苦厄,了生死,出三界,成佛道,绰乎有余的了。凡不明心要的人,总在文字上会,不肯从自心上会;弄得没有办法时,只好今日求佛,明日求法;下此者,求福报,求神通,死要一个有相的凭据,离佛道更远了。深入迷途,岂不可痛!

【舍利子】 佛弟子的名字,即是舍利弗;在声闻乘中,他是智慧第一。

【色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是】 首四句实是一个意思,总是说色空不二的道理。初说不异,说没有两样的,还是方便的说;后说即是,是说就是一个,不能分的,是究竟说;斩金截铁,毫无犹豫。色一个字,不单是代表五蕴,连外面宇宙万有形形色色都包在内。因为宇宙万有,就没有离了我的性海,浑同一体,尽是色;而我的受、想、行、识,是无相相,也是色。这内外两种色,都是因缘生,无自性,无实体,不可得,根本是性空。现下虽是幻有,毕竟不可得的,所以即色即空,并不是色之外另有个空。参透上面所说的空义,就知道这个意义了。所以心的形形种种,亦是五蕴流转;而色的形形种种,全似空华的乱起乱灭,如电影的一幕一幕,总是有而不可得。你莫把这四句看作玄妙,实是极普通极寻常的道理。你只认明“一切是因缘生,无自性,无实体,不可得,所以是性空”。不但色如是,受、想、行、识四蕴也如是;不但五蕴如是,宇宙万有的有相相,和下面一切法,如十八界,十二因缘,四谛法,六度万行的智得等,是无相相,一切皆复如是的性空。但是凡夫执有,所以说色不异空;二乘又执空,所以说空不异色;还有菩萨未曾会通不二的,所以说色即是空,空即是色,总是破他们的法见。倘明白法见也是本空,就了无挂碍的了。

以上七句判为色空分,为第二段,用以会通色空不二的道理。

【舍利子】 此时要点到本来上,在紧要关头了,故又呼其名而告之,是郑重的意思。

【是诸法空相】 法是什么?是心影,是心中缘起的种种道理。如果没有对象,也就没有心没有法了,所以是因缘生、生而不生,无自性,无实物,不可得,本来是空,不是造作出来的空。古人说:心生法生,心灭法灭,心既是幻,法岂是真!诸法是说一切法,就是一切心。世上的人,总是以心缘心,以法缘法,不知本空,遂当他实有,彼此固执住了,争执就此多了。这个相字,应作义字解,下面正点到不生不灭的原理。

【不生不灭】 佛经上最不容易了解的就是这一句,须知宇宙间一切一切连我的思想五蕴等等,都是不生不灭的。因为一切是:

(一)不自生,如上面说布不能自生为布,是无自性的,须赖众缘和合而生。

(二)不他生,不是单靠他缘,还不能离我这个布,所以也不是他生。那么是

(三)共生的了?不!也不是共生,因为两面也都是缘生,两无实体,只是一个偶合,所以也不是共生。(四)不无因生,现在的假相,似乎是生,但必由因成果;没有可以成布的因,就没有成布的果。以此类推,一切一切是不生的,现在虽有相,终是生而不生的。既不生,即不灭;但现在的假相,却有个假灭,只是不自灭,如布烧成灰,布不能自烧;不他灭,虽有火烧,终不能离了布;不共灭,不无因灭,都是一个理,可以推想得到的。

【不垢不净,不增不减】 因为不生不灭,所以垢净、增减、长短、是非、好坏、来去,一对一对的都是因分别而缘生,统统是幻有不可得,所有的相,本来是空相;因世事无一不由相对而成,苦恼也由相对而立。倘知根本是因缘生,无自性,无实体,不可得,根本是生而不生,不过暂时有这个虚妄相,那又何必执为实体呢?既不执有,亦不废有;即一切法,离一切法;既此用,离此用;心如长空万里,包罗一切,自在无住,此是诸法空相的本来面目,亦即无心可心的本来面目。但众生久已不知的了,有全不知者是六道众生,半知者是二乘,知而未彻者是菩萨,都是有挂碍。所谓有五部,有此岸,有入流,有中流,有彼岸而未登岸上种种。以上五句,判为本来分,为第三段,修行人最要紧是这一点,切勿忽过。

【是故】 此是决定的口气。

【空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界】 既明白了空中的道理,那么空之中还有什么实体可得呢?这“无”字有两个解释:一是无有,是根本不有的意思。二是毋的意思。因为虽有幻相,但毕竟是无,毋庸执取以为实有而生法见,添许多烦恼。所以五蕴(色、受、想、行、识)、六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)、六尘(色、声、香、味、触、法)这是十二入,再加上六识(眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识)共为十八界,都是不可得;因为是缘生的,无自性的,无实体的,不可得的。然而人既有此幻身,自有幻心作用,不能断灭;佛菩萨也要用以度众生,救世间无量苦,我人正要用此以开般若,了生死,出三界,不过圣人明白本来空,所以无法执;众生迷了,遂生颠倒,这是众生的大挂碍。因为地狱众生,挂碍在具足多分贪嗔痴,鬼道挂碍于多分的贪,畜道挂碍于多分的痴,魔道挂碍于多分的嗔,人道挂碍于半分的贪嗔痴,天道挂碍于少分的贪。这贪、嗔、痴三毒,都由六根六尘六识而起,只一空字可以化除一切烦恼挂碍。化除了,当下即是菩提;所以烦恼菩提,同是这个东西。

【无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽】 这是缘觉(即辟支佛,是不曾闻到佛法而借因缘觉悟的)执取十二因缘法而生挂碍,他不知道诸法空相。既说是因缘,可见是缘生不实,但伊不能明空,被法见缚住了,不得自在。那十二因缘即是:

一、无明:是过去的根本烦恼,只要碰到缘就动了。缘就是转下去的意思。

二、无明缘行:行是行动,做种种或善或恶的行业。

三、行缘识:由于过去的行业,而起现世受胎的一念,是因认识而成为果的。

四、识缘名色:在胎中已有形体而有名色。五、名色缘六入:是六根具足,可以和六尘相对的了。

六、六入缘触:是出胎后对于一切有所接触了。

七、触缘受:接触之后,就受苦受乐而生种种感觉。

八、受缘爱:如成年以后,就有强盛的爱欲。

九、爱缘取:有了爱欲,就想去取得,心去四面驰求。

十、取缘有:取得就有了,是有业成就的果位。

十一、有缘生:这是成立了,生生不已,转入未来。

十二、生缘老死:有生就有灭,一切本是梦幻泡影,终必变灭,老死是这一段生死的果。但只是无明未灭,再来一转,生生世世转辗不已,遂有六道轮回,总是无明作祟。乃至两个字,是由无明跳至老死,中间略去十位。这十二因缘,位位都依据无明作主,不知皆是妄心幻法缘起,根本无有。尽者,极也,就是无之极也,言无亦无有也,是绝对不可得的意思。所以无明非有实体,如空中华,梦中事;梦中非无,及至梦醒,了不可得。可惜众生不能断无明,缘缘而下,无有穷期,无非是惑业苦。缘觉虽已悟到十二因缘,原是假有的一合相;但以为是定法不移,所以法见不净而生挂碍。

【无苦集灭道】 这是声闻执取四谛法,而生挂碍。苦、集、灭、道,是名四谛,就是四种重要的道理。苦是身心逼迫不安。众生身有三苦:老、病、死。心有三苦:贪、嗔、痴。后世有三苦:地狱、鬼、畜生。更有三灾八难苦、坏苦、行苦、苦苦、不知足苦、不安命苦、心无寄托苦,这是苦谛。却是三界六道生死苦果,无不由心和境集合而成,这是集谛。灭是消灭的意思,断一切苦,归到清净寂灭。因为结业既灭,则无生死的患累,这是灭谛。但要灭除那集合的诸苦,必得有个道理,道是正道;做到正道,必要助道,助其离一切苦,到涅槃乐,这是道谛。声闻执此法见以为究竟,所以分段生死,或者可了,变易生死却不易了。倘明本来空,知此四谛法,不过一时的缘生;不但是果上色空,实是因上色空,不必执取,便无挂碍了。

【无智亦无得】 这是菩萨的挂碍。菩萨执取六度万行诸法,以为确有智慧可得,有众生可度,有佛可成,心中不免具此波罗蜜的行相,微细的法见不曾净,所以不到究竟涅槃地。从前阿难问佛如何是烦恼地狱种性?佛说行六波罗蜜行是烦恼地狱种;如我能布施,因见他人不肯布施而生厌恶,是烦恼地狱种;我能持戒等等,因见别人不能持戒等等,心生厌恨,是烦恼地狱种。这就是弥陀经上说的见浊,是名染法,染糊涂了。况且有智无智,都是幻心作用,分别为二。同是性空,更有何法可得?世尊昔在燃灯佛所得佛授记,成无上菩提,世尊当时并不取以为胜,因为知道性空!实无少法可得,不过名为菩提而已。所以菩萨必到法无我的时候,才是挂碍净尽。

【以无所得故】 这是总结一句,极言上面五蕴、十八界、十二因缘、四谛法、六度智得一切本空,仔细推求,实无所得。以上十三句判为法用分,为第四段,说空了之后,般若法用自然启发,也不受法缚了。

【菩提萨埵】 简称就是菩萨,此指已登佛位的明心菩萨,又名开士、大士;又萨埵译为精进勇猛,堪以荷担如来事业的人。

【依般若波罗蜜多故】 他因为依自性的金刚般若,能够超登彼岸的缘故,所以有下面实证的受用。我们应该知道修行不是图利,更不能图名,名利是生死最毒的药;名利的心不死,永无出头的日子。因此因地要正,总要在自性上打算,老老实实,真参实究,决不要在神通奇特,出语玄妙上求,丝毫挡不住生死的。菩萨尚不能离开般若,何况我辈,离了般若之外,更有何法?这是成佛的根本条件,肯向这条法上走的,才是有智慧的人,此生决可成就。

【心无挂碍】 这个心,是毫无挂碍,人空法空,寂灭轻安的大自在心,视世间出世间一切一切皆量等虚空,无有边际,包罗万有,了无挂碍。心且不有,挂碍何依?苦厄安在?

【无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想】 心里既是净空无见,白天没有想象,夜间自无乱梦,正如千眼千手,圆照十方,岂有颠倒?凡人恐怖,先有一个得失心,就是有我的果,正是六道生死的种性。如能心空法空,登于佛位,两个生死已了。菩萨再来世间,是大悲愿力,不是业力,自然没有恐怖,颠倒梦想,都远离了,到了生灭灭已,寂灭为乐的境界了。

【究竟涅槃】 这涅槃是清净的意思。二乘人是有余涅槃,不是究竟;这究竟涅槃是佛位,名为无余涅槃,连涅槃亦不可得。所谓成了佛,也没有成佛的法见。本来涅槃是对生死说的,既本来没有生死,亦安有涅槃,不过同是个假名罢了。这是菩萨的果德。

【三世诸佛】 无论现在佛,过去佛,未来佛,统包括三世一切诸佛,不问已成未成,都是一体平等。须知释迦弥陀是果上佛,我和六道众生是因上佛,性自平等,所以不可自弃,也不可轻人。

【依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提】 三世诸佛,也无不由此法门而得无上菩提。一切大智慧,无不由自性佛母所生,生是启发的意思。这个得,正是无得之得;必得心中了无所得,然后本来的面目斯得。此时无人,无我,无众生,无寿者,寂然不动,而妙用恒沙,由此启发,这是佛的果德。阿耨多罗是无上,三藐是正等,三菩提是正觉;就是无上正等正觉,是言佛的意境。你想连佛也不能离此法门,众生岂可自外,另觅途径,岂非颠倒!所以不自求而他求,都是因地不正,适以自误!

以上十句判为果德分,为第五段,是说到果德地位,一切挂碍才算净尽,才是究竟涅槃,都赖观空成就,并无别法。又以上可算是上半部心经,专说此法无实。下面再翻身过来说个无虚,金刚经说:“此法无实无虚。”要人不要执实,也不要执虚,正显般若无住的妙用。若再深一层讲,心既不有,法于何依?既没有法,更谈不到无实无虚的了。所以说,涅槃生死等空华。

【故知般若波罗蜜多】 以下是转入无虚,点明一知字的妙用。这知字是灵照觉知,表明悟后的意境,仿佛是转而为有;不知这知字也是法,也是性空,一时的缘生,暂时的法用,即是知而无知,生而不生;所以不明无生的道理,就不能证知真空的道理。前说一空字,是般若的体;此说一知字,是般若的用。所以表般若的至德,无可形容,无可言表;至此言语道断,心行处灭;惟有神会,惟有赞叹,正是冷暖自知的时候。

【是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚】 这六句是赞叹的辞句。咒是密意,以决定如是曰咒,如军令严速曰咒。以无所不包谓之大;以无所不通谓之神;以无所不照谓之明;以无可比对无可再加谓之无上;以毕竟平等谓之无等等;空不偏空,有不著有,于寂灭无住的性体中,能启发恒沙妙用。六祖云:何期自性本不生灭,本不动摇;何期自性能生万法。前为无实之体,此为无虚之用;故能除一切苦,真实不虚。你想世上的人,没一个人没有挂碍的痛苦,哪一个人能离了佛法,佛法又何曾迷信呢!

以上七句判为证知分,分第六段,要亲证才知这个境界,不是靠文字可以得知的。所以得知的必须要真参实究,从自性上用功,经是不过借来考证罢了。总之,心通才是最大神通;但心不空就不能通,不通就不能明,不明则一切智慧被无明所覆,不能启发。这一分是说心到了真空的境界,自然有许多力量;不是有苦再除,却使一切苦厄无所依附,根本无苦厄的了。

【故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃】 梵咒本来不许翻译的,因为怕持的人着了解释,反而添知见,心乱了。但此经是自利利他的,终不能忘记众生,离了大悲本愿。姑将咒义略述一二:揭谛揭谛,是说度过去呀!度过去呀!波罗揭谛,是向彼岸度过去呀!波罗僧揭谛,是彼岸大家度过去呀!菩提萨婆诃,是速速证到菩提呀!以上六句判为秘密分,为第七段,只有自己知道,没法出口的意思。

佛说的三藏十二部,总是说个心,这心经是说心内精华。大凡人有七个心,每每自己不知道的,那六个是六道心,每日流转勿停;忽而天道心,忽而人道心,又忽而三恶道心,总是无主的逐境流浪心。下等的人,并且不知道什么是叫做心,中等的人才知道善心恶心的分别心,上等人是多有向上的心,可以得人天的好果。还有第七个心是空心,是无上的心,是无住的心,是有主的心,是清净自在的心;这个心不是修证到是不会知道的,连二乘人和权乘菩萨也不会知道的。佛说:微生虫到处可去,只是火里不能去。众生的心到处可缘,只是不肯向般若上去,就是不知道那第七个心。这个心是出世的心,明了这个心,去成佛就不远了。众生在此岸,是六个心,超登彼岸,便是那第七个无心的心,正是毫无挂碍的心了。但人不从六个心上下手,就不能出世,要从烦恼上参透,挂碍上打开,方可成佛。譬如人已落在泥坑里,必要从泥里拔出来,所以世法正是出世的资粮。人先要明白烦恼是什么?还是我的六个心。你且息下了,心空无著,才见那无心的心了。从来修佛道的人,以为是出世看得轻,不值得理他,平时就不在人事上练心,于做人道理全不讲究。孝悌是根本,忠信是法用,是尽人道的根基,正是成佛的本钱。大乘佛法,首重根本,所以能一路直入,一竿到底,中间不会背师忘道,自入歧途。你想五蕴法见都空了,那贪根已断,名利心又附在何处呢?所以奉劝世人读经要照经去做,第一步求得明心的法门,一门深入,见到了实相,自然般若开了;第二步有了办法,在人事上磨练,扫荡习气;此时有进无退,直到成佛。但此生只可见性成佛,除净习气,还得多世,不用功还要迟下去;不过见性后,就世世不退转了。这个经是文字般若,指示我们的法行;须自作观行,即是观照般若;启发般若后,见到自性,开了智慧,这是实相般若;此时归宗唯一的门路,由此永断无明,了脱生死。文虽二百六十个字,足以荡空扫有,实证菩提,菩萨与三世佛,均不能出此范围。此经虽有七译,经义实是不二,汇万法以归一,更破一以归宗,无心可心,无经可说。世尊说法四十九年,不曾说一个字,就是点明一切性空的道理。愿行者须从自性的道理上会,不要在文字的道理上会。把心空了,才可以和心经相印,是谓印心。

讲心经竟。

9心经诵读

苦蝉居士《心经》诗歌版今译

圣贤自在又超脱,不见世间苦难多;

舍利说空乃妙有,空有相生皆坎坷。

受想行识亦是空,万事万物尽蹉跎;

五官不识身清静,诸味莫辨心无我。

法则眼界唯空幻,得失生死任婆娑;

苦集灭道由心造,智慧得失又如何。

觉悟重情诸圣贤,超凡脱俗因心佐;

心无挂碍远恐怖,巅倒梦想渡津河。

三世佛尊尽脱俗,正等正觉是咒歌;

神通明智无上咒,真空妙有阿弥陀。

苦蝉居士《心经》通俗版今译

看自在的圣贤,行走在高深的超凡脱俗的幸福彼岸时,看见所有事物都是空幻,超越一切苦难困顿。

舍利子说,形色不异于空幻,空幻不异于形色,形色就是空幻,空幻就是形色。感受、想像、行为、见识,也都是如此。

舍利子说,这所有法则都是空幻的表相,不会生长也不灭亡,不见污垢也不洁净,不能增加也不减少。

所以空幻中没有形色,没有感受、想像、行为、见识,就像没有眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体、意念,没有形色、声音、香气、味道、触觉、法则,没有眼睛视线的界限,乃至没有意念和见识界限,没有不明智,也没有不明智直到尽头,乃至没有老化和死亡,也没有老化和死亡直到尽头。

没有苦恼、聚集、毁灭、道理,没有智慧也没有所得,以这个当作没有所得心的缘故。

觉悟重情的圣贤,因为依照超凡脱俗的缘故,所以心中了无牵挂阻碍。因为无牵挂阻碍的缘故,所以没有恐怖,远离颠倒和梦幻空想,终究竟彻地清寂。

三世中各尊佛,因为依照超凡脱俗的缘故,得到无上正等正觉。

所以知道了超凡脱俗,是最神通秘诀,是最明智秘诀,是无可比拟的最上层秘诀,是无可等同的秘诀。能够除去一切苦恼,真实而不虚幻。

所以说是超凡脱俗的秘诀,即刻就说秘决是:去吧去吧,去体验,甚至超越体验,觉悟者在那欢迎。

网址:

大藏经在线阅读全文检索 http://www3.fosss.org/DZZJian/ShowArticle.asp?ArticleID=2203

心经(佛教典籍) - 搜搜百科 http://baike.soso.com/v64852021.htm

《心经》——四个版本 【鸠摩罗什 玄奘 藏传 元吾士】_易无学_新浪博客

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49b1a8700101lv72.html#commonComment

心经-佛教百科http://baike.gming.org/doc-view-135.html#5

cn_良知.tw的豆瓣小组http://www.douban.com/group/people/51978766/

般若波罗蜜多心经诸种译本- 安东老王的日志 - 网易博客

http://andonglaowang.blog.163.com/blog/static/84487532201181510947326/

爱华网

爱华网