欲动天下者,当动天下之心 婚然心动文 天下风华

公元1918年的夏天,正是烟波浩渺的洞庭湖“八月湖水平”之际,刚从湖南第一师范学校毕业的毛泽东失业了。

就在四个月前,毛泽东才和他的好友蔡和森、萧子升等人成立了以“革新学术,砥砺品行,改良人心风俗”为宗旨的新民学会,现在却不得不直面极为现实的生存问题,梦想的肥皂泡被无情地吹灭了,这实在是一个令人尴尬的局面。

关键时刻,又是恩师杨昌济拉了他一把。

时任北大伦理学教授的杨昌济将毛泽东召到北京,提供食宿,视如己出,并将他引荐给北大图书馆馆长李大钊,解决了他的就业问题。两年后,杨昌济病逝,其女杨开慧又解决了毛泽东的婚姻问题。

事实上,杨昌济对毛泽东的影响是既深且巨的。作为一名有理想、有思想的叛逆青年,毛泽东与父亲毛顺生长期不合。毛顺生一心赚钱,他虽然是个农民,却很有商业头脑,懂得利用发行股票来融资,最终成功发家致富。很显然,一直致力于寻求民族解放之道的毛泽东与这样的父亲是没有任何共同语言的。

于是,留洋归来,日后被毛泽东称作“给我印象最深”[1]的杨昌济便扮演了亦师亦父的角色。在湖南一师求学期间,毛泽东被这位人品学识都堪称首屈一指的“怀中先生”(杨昌济号)深深折服,在给萧子升的信中,他叹道:“弟观杨先生之涵宏盛大,以为不可及。”[2]在给亦师亦友的黎锦熙的信中称杨昌济“弘通广大,最为佩服。”[3](黎锦熙与毛泽东绝非一般的师生、朋友关系,而是被毛称作“可与商量学问,言天下国家大计”的挚友。此人17岁时只身来到长沙,以王阳明“致良知”之教为宗旨,组织“德育会”,风靡一时)。以至在谈到新民学会成立的原因时,毛泽东总结道:“诸人大都系杨怀中先生的学生,与闻杨怀中先生的绪论,作为一种奋斗和向上的人生观,新民学会乃从此产生了。”[4]

众所周知,一个人的世界观、人生观和价值观会在二十多岁时基本确立。那么,在毛泽东这一重要的人生阶段(从20到25岁的一师求学生涯),杨昌济言传身教给他以及新民学会会员们的是什么呢?

是王阳明的心学思想。

这并不奇怪,博采儒释道,兼具中西方的阳明心学是那个呼唤民众觉醒,独立自强之时代的雷霆之声,它像失而复得的飞来石,在黎明前的黑夜撞响了庙前的神钟,激荡着每一颗心灵。自从鸦片战争的炮火叩开了满清政府腐朽的国门,三教九流,各行各业,举凡思想深刻,高瞻远瞩之人无不从中含英咀华,点亮内心的光明,识破外在的假象,高扬独立自主之人格,吹响人性解放的号角。

林则徐看重的是他以天下为己任,对国家的贡献:“以王阳明之才,国家所祈祷以求也。”[5]并将其名言“苟利国家,生死以之”作为自己一生的座右铭。

左宗棠佩服的乃其事功:“阳明先生,其事功,其志业,卓然一代伟人,断非寻常儒者所能几及。”[6]

康有为从他那吸取的是“六经皆我注脚,群山皆其仆从”的气概,在广州万木草堂讲学期间“斥数百年旧儒学都是无用之学,乃教之以陆王心学”[7],其演讲内容汇编成《南海康先生口说》一文,语涉王阳明达十七次。

梁启超更是对王阳明心悦诚服,在各种场合为他奔走疾呼,用各种文章替阳明心学摇旗呐喊。诸如“阳明先生,百世之师”[8]“我辈今日所犯者,阳明以前社会之普通病”“王学绝非独善其身之学,而救时良药,未有切于是者”[9]“阳明是一位豪杰之士,他的学术像打药针一般,令人兴奋”[10]之类的溢美之词不胜枚举。

更不用说直接吸取了阳明心学中悍然独往之精神的辛亥革命三巨头了。

宋教仁在日记中写道:“阳明先生之说,正吾人当服膺之不暇矣!”[11]

汪精卫在报纸上撰文号召大家“膺服王阳明之言”。[12]

1905年,孙中山在日本发表演讲时指出:“五十年前,维新诸豪杰,沉醉于中国的哲学大家王阳明的知行合一的学说,皆具独立尚武的精神,救四千五百万人于水火,成就大功。”[13]以此激励在东京的中国留学生。

与激进的革命党所不同的是严复那隐藏在黑框眼镜后面冷峻的双眼。以严复之学贯中西,头脑冷静,亦对王阳明推崇有加,乃至友人邀其为《阳明集要三种》一书作序,竟叹道:“嗟乎!阳明之书,不待序也!”接着补充道:“自念如复不肖,何足以序阳明之书?故虽勉应之,未有以报也。”[14]

务实的严复看重的是阳明心学中“知行合一”的思想。面对歧说纷呈的社会现实,他做了一个比喻:一头牛看见马比自己跑得快,认为是马蹄所致,便将马蹄搬到牛腿上,可惜牛仍然跑不快。他用这个比喻说明了一个道理:单纯地移植西方的议会民主制度,而忽视与之匹配的文化土壤,只能是东施效颦,事与愿违。.

一语成谶。

辛亥革命后,各省处于一种无序的状态,各自为政。几乎是一夜之间,全国冒出三百多个竞争性的政党,它们时聚时散,乐此不疲地党同伐异,彼此都没有任何西方民主制的规则意识,形同闹剧。据梁漱溟的父亲梁济记载,每当各省议员赴京参加国会,北京各个政党的党员就会到前门火车站去拉人,相互撕扯甚至大打出手,其丑态就像“上海妓女在街头拉客人”。议员也不是省油的灯,他们往往吃了上家吃下家,以承诺“投贵党的票”大肆收受红包,赚个盆满钵满。

其实,纵观世界历史,辛亥革命的失败无独有偶。几乎所有第三世界国家在民族革命之后,都建立起了西方式多党竞争的民主体制。然而,所有这些民主制度几乎都如流星划过天际一般,迅速地走向失败,最后政权大多落到了军事强人手中。

袁世凯称帝固然是在开历史的倒车,但在某种角度上看,这种倒行逆施的行为充分迎合了彼时一部分国人的心理。民国初年的种种乱象很难不让人产生“开明专制好于民主共和”“中国需要皇帝”的错觉,当这种错觉强大到一定程度而又看不到希望时,梁济与王国维式的自杀悲剧就发生了。

伏尔泰说过:“研究一个时代的人们怎么思考问题比研究一个时代的人们怎么行动更重要。”的确,思想支配人的行动,有什么样的思想就有什么样的人,有什么样的人才有什么样的国家。大清帝国唯一没有贪污腐败的衙门是聘用英国人赫德为一把手的中国海关总税务司。遍考史料你不得不承认,在清朝最黑暗的时期,在这个最敏感的职位上,赫德励精图治,爱岗敬业,是一个清廉自守的好干部——这不能不说是一个莫大的讽刺。

而清末民初的现实是,大多数人都意识到要去效仿西方的政治模式,但却忽略了一种制度之所以能行之有效与其长期积累的经验,复杂的社会文化息息相关。体制的制定者是人,执行者还是人,舍此而谈改制,制度改得再好也只能是无根之木无源之水。

于是,亚洲第一个共和制国家中华民国的民主化尝试失败了,北洋的军阀和政客们开始纵横捭阖你争我夺,神州大地又一次陷入到兵连祸结之中。

这种全民性的危机感终于迫使国人将目光聚焦于文化。可惜,危机心态下的激进改革必定是歇斯底里、慌不择路的,新文化运动所处的特定历史时期注定了文化的结局不是被“改”而是被“革”。

在那个破鼓万人捶的时代,没有比砸烂中国文化的酱缸更容易、更痛快的事了。缸是砸烂了,酱也流了一地,还流毒甚远,一直流淌到每一个人的血液中,审视、改造文化的问题实际上还是没有得到解决。

对此,头脑清醒的毛泽东冷峻地表达了自己的看法:“吾人有心救世,而于自己修治未到,根本未立,枝叶安茂?”[15]“以欂栌之材,欲为栋梁之任,其胸中茫然无有,徒学古代奸雄意气之为,以手腕智计为牢笼一世之具,此如秋潦无源,浮萍无根,如何能久?”[16]

的确,以实用理性为主体的的中国文化早已无孔不入地渗透到人们的日常习俗、思维方式当中,构成了这个民族的心理状态和性格特征,积淀转化为共同的文化心理结构。不管你喜不喜欢,这已经是一种历史和现实的存在。

在国势衰微,西学东渐的时代浪潮中,毛泽东认识到人民之智愚对于国家的影响,因此致力于开启民智的启蒙运动。但与那些主张全盘西化,推倒重来的人所不同的是,他立足于现实,着眼于根本,认为“今日之变法,俱从枝节入手,如议会、宪法、总统、内阁、军事、实业、教育,一切皆枝节也。”[17]虽然“枝节亦不可少”,但“本源”更重要。

因此,他主张从“改造哲学”入手,摒弃压抑了国人数百年之久的程朱理学,弘扬长期被清朝官方无视的阳明心学,从“根本上变换全国之思想。”[18]

在给黎锦熙的信中他多次阐明了自己的观点。“欲动天下者,当动天下之心,而不徒在显见之迹。动其心者,当具有大本大源。”“夫本源者,宇宙之真理。宇宙之真理,各具于人人之心中”“今吾以大本大源为号召,天下之心其有不动者乎?天下之心皆动,天下之事有不能为者乎?天下之事可为,国家有不富强幸福者乎?”[19]显然,这与王阳明“天下之事虽千变万化,而皆不出于此心之一理”“心即天,言心则天地万物皆举矣”的表述完全一致。[20]

与辛亥革命诸公相比,毛泽东在吸取王阳明乐观进取、舍我其谁的实践精神的同时还秉承了他重视现实,经世致用的理性态度,这与杨昌济对阳明心学深刻的认识密不可分。

认为“天地万物,以吾为主”“人之力莫大于心”[21]的杨昌济将阳明心学总结为:一则求理于事物,一则求理于吾心。[22]在他的影响下,毛泽东称王阳明为“传教之人”[23],将他视作自己的精神导师,并把阳明心学归纳为:一在贵我,一在通今。贵我者,“横尽虚空,山河大地,一无可恃,而可恃者唯我”;通今者,“竖尽久劫,前古后今,一无可据,而可据惟目前”[24]。

阳明心学有三大命题:心即理,知行合一,致良知。所谓“贵我”,就是指“心即理”;所谓“通今”,就是指“知行合一”。两者合为一体,便是“致良知”。

由是,毛泽东将阳明心学作为自己安身立命的圭臬,笃志力行的准则,走上了一条比维新变法、辛亥革命更为深刻,更加漫长的道路。

《伦理学原理》批注与心即理

毛泽东在一师求学期间,积累了大量的读书笔记,据谢觉哉回忆,足有一大网篮。这些资料后来被存放于韶山家中。

1927年5月,马日事变爆发,国民党背弃孙中山遗嘱,屠杀两湖的共产党人。毛泽东的族人担心遭到迫害,将他所有的书籍和笔记都搬到后山给烧了。待轻烟散去,余烬中,有人拾起了一本并未点燃的《讲堂录》,保存了下来。

《讲堂录》是毛泽东刚入一师时的听课笔记。彼时其思想体系尚未成熟,我们很难从这些吉光片羽的记载中管窥青年毛泽东的思想全貌,却发现他对年少时的王阳明为了寻求真理“格竹三日”一事产生了浓厚的兴趣,在《讲堂录》中写下“阳明格物,思笋生之理”[25]以立此存照。

1950年,毛泽东的故交好友周世钊应邀北上,一个叫杨韶华的人拉住了他的衣襟,从怀里摸出了一本破旧的线装书,封面上几列大字赫然映入眼帘:伦理学原理。泡尔生著,蔡元培译。

原来,杨韶华当年也是一师的学生,他借了图书馆的书不还(就是这本《伦理学原理》),还能顺利拿到毕业证,放到今天这是不敢想象的。

周世钊掐指一算,整整三十年了,滞纳金应该已是天文数字。于是他不解地看着杨韶华,意思是:你想干嘛?

杨韶华不慌不忙地翻开书,周世钊惊呆了。

总共才十万字的书,竟被人密密麻麻地做了一万多字的批注。再仔细一瞧,字体狂放不羁,纵情翻腾,周世钊开始神色凝重,因为他意识到了这本书的意义:这是一师求学时的毛泽东的批注。

《伦理学原理》是当年杨昌济讲授伦理学时采用的教材,毛泽东很喜欢这门课,但对于一向思想独立的他而言,书本的作用只是与脑中的见解相互印证。于是,这本书成了他六经注我,驰骋思辨的乐园,那些批注也便拥有了研究毛泽东早年哲学思想至关重要,独一无二的地位。

毛泽东在批注中充分阐释了阳明心学里“心即理”的命题,认为“个人有无上之价值”“以我立说,乃有起点,有本位”[26]。

在序论中,泡尔生否定了直觉论(道德是通过心理体验直接意识到的),这让毛泽东很不满意,批下了四个字:殊未必然。紧接着举例说,王阳明的心即理就是直觉论。可见,彼时的王阳明已经在毛泽东心目中占据了比较重要的地位。

心即理是阳明心学的逻辑起点,它认为,真理就在你心中,应该向内去求。每个人生活的世界,实际上是由你的内心创造的,这个世界的意义是由你的心赋予的。你的心认为世界有意义,它就会丰富多彩,反之则会暗淡无光。你的心,就是这个世界的主人。

有了她,就有了飞蛾扑火的勇气,刀山火海可以视同无物,循着理想披荆斩棘,走出一条属于你自己的路,攀上生命的高峰。

有了她,你就有了独立思考的能力,那些真假不辨的信息顿时妍媸自别,无处藏身,你可以将它们拎到心光下一一审视、作出取舍,在拨云见日后构建一片属于自己的蓝天。

在“心即理”的影响下,毛泽东摒弃了少年时期朴素的“无我论”(牺牲小我以成全大我),转变为一名坚定的“唯我论”者。他热情弘扬主体意识,讴歌人的价值,喊出了“我即宇宙”“己即神也”“宇宙间可尊者惟我也,可畏者惟我也,可服从者惟我也”的时代之声。很显然,这直接来自于心学中“我心即宇宙,宇宙即我心”[27]的表述。

在明朝,无我论的代表是作为官方意识形态的程朱理学。而毛泽东舍弃无我论,其实是将王阳明当年的心路历程又走了一遍。两位思想史上的巨人不谋而合地看清了无我论的两大弊端:第一,只讲集体利益,不讲个体利益。当集体被一小撮人操纵,不能代表原有的概念时,个体的利益就会受到侵害。明朝中期和民国初期的社会现实即是如此;第二,无我论是很动听,但它门槛高,不切实际,没有尊重个体的情感需要,在以实用理性为文化土壤的中国只能是一尊漂亮的花瓶。

唯我论则不同,它提倡个性解放,完善自我,具有启蒙意义,其代表便是王阳明的“心即理”。

苏格拉底说过,没有经过审视的生活是没有价值的。同样,没有经过主体思考与选择的道德是盲目的、被动的,难以持久,无法自觉。而心即理最大的贡献就是将个体情感与社会道德巧妙地融合在一起,使人既能获得内心的满足,又能适应外在的游戏规则,充分发挥了人的主观能动性,深为毛泽东所推崇。

他在批注中写道“道德非必待人而有,待人而有者客观之道德律,独立所有者主观之道德律也。”“即使世界止有我一人,亦不能因无损于人而不尽吾之性、完吾之心,仍必尽之完之。”

行文至此,又化用王阳明“尔未看此花时,此花与尔心同归于寂。尔来看此花时,则此花颜色一时明白起来,便知此花不在尔的心外”的语句,写道:“世界固有人有物,然皆因我而有,我眼一闭,固不见物也。”

当然,如果仅仅是这样,阳明心学是不可能打动以改造社会现实为己任的毛泽东的。明体才能达用,内圣而后外王,“心即理”在明确“心外无理”的同时,更强调了“此心在物则为理”,意在表明:心中之理只有与客观现实发生联系才有意义。这就将将个人与社会,知与行联系到一起,避免了成为口耳之学的流弊,为“知行合一”以及“致良知”两大命题做好了铺垫。

对此,毛泽东评价说“凡吾所知者,吾皆有所行之义务”,并在泡尔生“最圆满之道德,亦由天纵者以其本能实现之”一句旁边批下了五个字:吾极主此说。

《实践论》与知行合一

国际著名汉学家,费正清的高徒,历任美国社科院院长,美国史家学会会长的魏斐德在他研究毛泽东思想的巨著《历史与意志》一书中写道:“任何受过中文教育的读者读到毛泽东《实践论》的最后一行文字,就会立刻联想起王阳明。毛泽东的‘知行统一’立刻会使人想起王的‘知行合一’。”[28]

《实践论》的副标题是“论认识和实践的关系——知和行的关系”。全文思路清晰,论证严谨;条分缕析,层层推进,最后得出一个和王阳明完全相同的结论——知行合一,使人不得不心生感叹:沧海桑田,物换星移,即使时间的车轮已经转过整整二十年(《实践论》的写作时间是1937年),王阳明对毛泽东的影响依旧深远。

王阳明认为:知行工夫,本不可离。[29]同理,《实践论》中说:离开实践的认识是不可能的。[30]

王阳明举例说:哑子吃苦瓜,与你说不得。你要知此苦,还须你自吃。同理,《实践论》中说:你要知道梨子的滋味,你就得变革梨子,亲口吃一吃。

王阳明举例说:又如知痛,必已自痛了方知痛;知寒,必已自寒了;知饥,必已自饥了。同理,《实践论》中说:无论何人要认识什么事物,除了同那个事物接触,即生活于(实践)那个事物的环境中,是没有法子解决的。

王阳明举例说:食味之美恶必待入口而后知,岂有不待入口而已先知食味之美恶者邪?同理,《实践论》中说:判定认识或理论之是否真理,不是依主观觉得如何而定,而是依客观上社会实践的结果如何而定。

王阳明说:真知即所以为行,不行不足谓之知。同理,《实践论》中说:如果有了正确的理论,只是把它空谈一阵,束之高阁,并不实行,那末,这种理论再好也是没有意义的。

王阳明说:知是行之始,行是知之成。同理,《实践论》中说:只有在社会实践过程中,人们达到了思想中所预想的结果时,人们的认识才被证实了。

知行合一中的“知”是指“良知”,良知就是“是非之心”,就是你内心的价值判断标准。王阳明认为,世间之事虽千变万化,但一事当前你总有个好恶,肯定什么否定什么,从而作出选择。因此,“只一个好恶便尽了是非,只一个是非便尽了万事万物”。

是非之心还是心,良知便是心之“用”(作价值判断时的心),人人都有,无间圣愚,不分古今,但由于在真假不辨的环境中长期侵染,信息中毒,很多人已经无法体认内心的良知。

王阳明认为,心(良知)之发动而为“意”(意识),意之所在便是物(事)。由此可见,知(良知)行(做出的事)不一的根本原因就在于意识出了问题。

早在《伦理学原理》批注中,毛泽东就将王阳明的“良知”称作“良心”(良知良能的心)。首先,他驳斥了“道德律出于神之命令”的谬论,认为“吾人一生之活动服从自我之活动而已”,应当“举其(良心)所得于己者而服从之”,这与王阳明的主张“若信得良知,只在良知上用工,虽千经万典,无不吻合,异端曲学,一戡尽破”一脉相承。

其次,将“意”命名为“冲动”。认为“良心与冲动理应一致”,良心有“谏止冲动”的责任,从而达到“调和而非冲突”的目的。事实上,这就是对王阳明“良知指导、纠正意识,意识落实为行为,最终知行合一”最贴切的表述

更多阅读

周永恒,香港娱乐圈之耻 重生香港娱乐圈之完美

【新浪博客独家专栏】周永恒,香港娱乐圈之耻,丢尽天下男人的脸。骂他是世纪贱男,他自踩是人渣,十分恰当。他底子甚花,都是刑事犯罪,藏毒、毁坏公物。同是艺人的赵颂茹对他不离不弃,跟他结婚,三年生了两个女儿。至今结婚才4年,周永恒已闹婚

唯天下至诚,为能经纶天下之大经 滑天下之大稽的意思

唯天下至诚,为能经纶天下之大经包晓光 转载自 http://blog.tianya.cn作者:利奈尔 唯天下至诚,为能经纶天下之大经,立天下之大本,知天下之化育。夫焉有所倚?肫肫其仁!渊渊其渊!浩浩其天!苟不固聪明圣知达天德者,其孰能知之?

经典非主流动漫之——《巷说百物语》 巷说百物语 动漫

尘埃落定,当最后一曲终罢,毫无下课铃声带出的快感,只觉心绪慢了一大拍,滞塞于夸张变型的画面和凝重凄绝的剧情之中,无法自纾,《巷说百物语》视同一个陷阱,除了沉沦去自有的一片景物,观者之心亦随之缺失,几句抒写,指望多少回填些许。巷说百物语

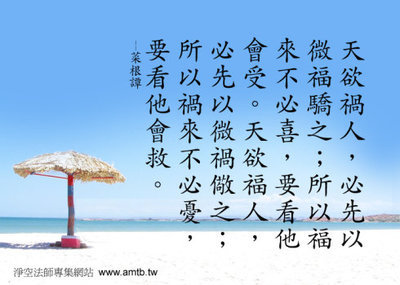

转:天欲祸人,必先以微福骄之

天欲祸人,必先以微福骄之天欲祸人,必先以微福骄之,要看他会受。天欲福人,必先以微祸儆之,要看他会救。天要降祸给一个人,必定先降下一些福分使他起骄慢之心,目的要看他是否懂得承受的道理。天要降福给一个人,必定先降下一些祸事来使他引起警

小孝养父母之身,中孝养父母之心,大孝养父母之志 – 人人分享 小孝养父母之身

我想结合自己的一点经历和体会,给大家简单把孝道做一个诠释。如何行孝,师父上人常讲有三个层次,第一孝养父母之身,第二孝养父母之心,第三孝养父母之志,身心志三个方面。我从小很幸运,得到母亲的善教,她老人家对教育儿女方面,非常的重视,比她自

爱华网

爱华网