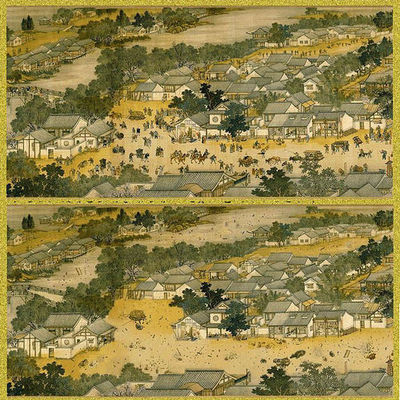

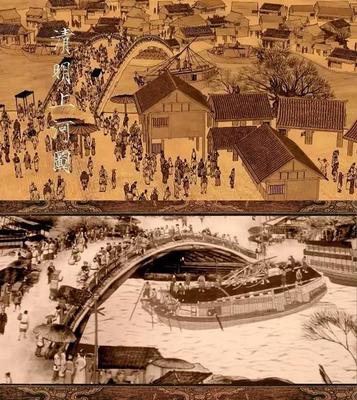

1953年1月,东北博物馆(辽宁省博物馆前身)举办《伟大祖国古代艺术特展》,“宋张择端清明上河图卷”为展品之一,千年遗珍首次公之于众,引起极大关注。2004年11月,此幅画卷回沈“省亲”,展出再次引起轰动。

50多年来,相继发表的有关论文、专书300多篇(部),涉及美术史、科技史、经济史、医学史、民俗学、地志学等诸多领域,相关报道更难以数计。可见《清明上河图》在公众与学界的影响之深广,无任何一件绘画名迹可与之比拟,堪称“千年奇画”。

本文在前人研究的基础上,对诸如:《清明上河图》创作于何时、所画的是哪一季节、画卷是否完整、此画是否引发一出尤物害人的悲剧、北京故宫博物院藏《清明上河图》(《石渠宝笈三编》延春阁著录本,以下称“北京本”)是否为原迹?谈一些新的见解。

一、《清明上河图》创作于何时?

《清明上河图》的作者张择端是何时人,历来有三种说法:即北宋说、南宋说与金人说。

南宋说,大多追随一些明、清学者的观点。如明董其昌:“张择端清明上河图,南宋时追摹汴京景物,有西方美人之思”;清孙承泽也说:“上河图乃南宋人追忆故京之盛,而写清明繁盛之景也”。

持金人说者又可分为两种情形,一种认为,张择端生于北宋,归金(或北俘)之后,作《清明上河图》。台湾学者刘渊临、日本学者新藤武弘等持此观点。另一种主张,张择端生长于金代,游学于燕京(中都),后进入金中央画署(或画局)一类机构,饱览了金人从汴京掳获来的北宋御府图画珍品,并参以己意,绘出《清明上河图》。内地学者孔宪易持此观点。

孔宪易《张择端非宋人辨》认为张择端是金代人,其主要依据是对《清明上河图》卷后张著题跋中“京师”二字的理解。张著题跋的全文是:

翰林张择端,字正道,东武人也。幼读书,游学于京师,后习绘事。本工其界画,尤嗜于舟车、市桥郭径,别成家数也。按《向氏评论图画记》云:“《西湖争标图》、《清明上河图》选入神品”,藏者宜宝之。大定丙午(1186)清明后一日,燕山张著跋。

孔氏指出:张著非北宋遗民,因此,其跋文中的“京师”,绝非指北宋京师(今河南开封),而是指金中都燕京(今北京),这是考证张择端为金人的“一个重要关键”。

孔氏恰恰忽视了对《向氏评论图画记》一书的深入分析。如果换一个角度看待这一问题,就会得出截然不同的认识:张著跋中所记张择端事迹,是引自其跋中所云《向氏评论图画记》一书。向氏一书论著录了张择端的两件画作被选入神品,自然也要记载画家的生平简介。而向氏一书出自北宋人之手,书中所说的“京师”,是指北宋都城汴京。

《向氏评论图画记》是目前所知最早著录张择端及其《清明上河图》的典籍,尽管该书早已失传,但仍可借助现有的文献资料,探寻其成书时间及其作者。

徐邦达曾怀疑《向氏评论图画记》的作者是向水(字若冰)。其跋《宋李成茂林远岫图》(今藏辽宁省博物馆)云:“右李营丘成所作《茂林远岫图》,即曽祖母事先曽祖金紫时,奁具中小曲屏,大父少卿靖康间南渡,与赵昌、徐熙花携以来,今皆保藏,敬书所自,以诏后世。嘉定己卯(1219)岁冬至日,古汴向水若冰”。元陆友《研北杂志》卷上云:“韩侂胄(1152~1207)阅古堂图书,皆出于向若冰鉴定。”宋周密《癸辛杂识前集·向胡命子名》:“吴兴向氏,钦圣后族也,有三子,常访客于名,长曰涣、次曰汗、曰水”。

可知向水乃北宋神宗向皇后一族,其先人世居高官,家富收藏,向水本人亦精于鉴赏;其跋《宋李成茂林远岫图》笔迹老成,且云“以诏后世”,当表明此时(嘉定十二年,1219)向水年事已高。若以此时向水为70岁推算,其生年约在1149年前后,即南宋高宗绍兴(1131~1162)年间。其距金张著1186年题跋仅30余年,一部著录历代众多名迹的书籍,是短时期内难以完成的,况且,其书流传至北方张著手中,也需要一定的时间,故《向氏评论图画记》出自向水之手的可能性极小。

清沈嘉辙、吴焯等《南宋杂事诗》卷三有诗:

寒食平章上冢回,集贤堂下独兴哀。騃儿不解藏书画,可见吴兴向氏来。

诗中讲述南宋权臣贾似道以小利诱得历代名迹,典出周密《向氏书画》。

谢巍《中国画学著作考录》一书著录并考证了《向氏评论图画记》,其中,引周密《癸辛杂识后集·向氏书画》:

吴兴向氏,后族也。其家三世好古,多收法书、名画、古物。盖当时诸公贵人,好尚者绝少;而向氏力事有余,故尤物多归之。其一名士(土)彪者,所蓄石刻数千种,后多归之吾家。其一名公明者,騃而诞,其母积镪数百万,他物称是,母死专资饮博之费。名画千种,各有籍记,所收源流甚详。长城人刘瑄,字囦道,多能而狡狯,初游吴毅夫兄弟间,后遂登贾师宪之门,闻其家多珍玩,因结交,首有重遗,向喜过望,大设席以宴之,所陈莫非奇品。酒酣,刘索观书、画,则出画目二大籍示之。刘喜甚,因假之归,尽录其副。言之贾公,贾大喜,因遣刘诱以利禄,遂按图索骥,凡百余品皆六朝神品。遂酬以异姓将仕郎一泽公明,捆载之,以为谢焉。后为嘉兴推官,以赃败而死。其家遂蔼然无孓遗矣!然余至其家,杰阁五间,悉贮书、画、奇玩,虽装潢锦绮,亦目所未睹,未论画也……

谢书考证说:(1)是书为评论性质,而非止著录面目之籍;(2)此书为二大本,其卷数当在二卷以上,收录之画有千种。其收有张择端《清明上河图》等,则可知止于宣和以前;(3)暂以向宗回列为是书作者,以俟觅直证。(4)其传本至少有三:一为金张著于大定二十六年所见者,一为向公明所藏者,一为刘瑄抄本。

上引各资料中,多涉及向氏一族中的人名,如向水、向士(土)彪、向公明等等。宋王明清《挥麈录前录》卷二载有向氏家族各辈份名字的排序:

河内向氏,文简公(即向敏中,字常之——引者注)家也,文简诸子,名连传字,传字生子,从系字,系字生,从宗字,钦圣宪肃(即神宗向皇后——引者注)兄弟也。宗字生子字,子字生水字,水字生土字,土字生公字。

由此可知,《癸辛杂识后集·向氏书画》中之“向士彪”,应作“向土彪”;向宗回兄弟是长辈,次为“子”字辈,再次为向水、向土彪、向公明诸辈。

《向氏评论图画记》既以“向氏”命名,其必出自于当时声名显赫、好尚收藏、又不乏精于鉴赏之人的向氏后族。此一认识,当无疑义,至于该书的具体作者问题已显得次要。

《向氏评论图画记》著录了《清明上河图》,也为探寻其成书的大致时间,提供了一个重要依据,其时间是在《清明上河图》完成之后、该书辗转流传至张著手中之前。也就是说,《向氏评论图画记》成书于北宋末年与南宋初年之间,鉴于其间有“靖康之难”及宋都南迁的动荡,故《向氏评论图画记》很可能成书于北宋靖康(1126~1127)年间。

同时,也为探寻《清明上河图》完成及其作者张择端出生的大致时间,提供了一个重要依据。《清明上河图》是张择端的成名之作,也当是其年富力强之作,完成于《向氏评论图画记》成书之前,故郑振铎《〈清明上河图〉的研究》推测:《清明上河图》作于宣和之末(约1125年),此时作者40岁左右,其生年约在1085年。此说当去史实不远。

进而,又为张择端《西湖争标图》中之“西湖”,究竟画的是杭州西湖,还是汴京“金明池”提供了一个答案。《向氏评论图画记》著录《西湖争标图》于《清明上河图》之前,表明前者必亦作于北宋时期,其描绘的当是汴京宫苑之一的“金明池”。孙机《金明池上的龙舟和水戏》一文指出,张择端不应南渡,当时的杭州西湖上也未闻有龙舟争标之事,“鉴于金明池当时通称‘西池’,故《西湖争标图》也有可能即《西池争标图》之误记。”此论妥当。

《向氏评论图画记》与张择端及其作品之间的关系,列简表如下:

张择端出生(约1085年)→作《西湖(池)争标图》→作《清明上河图》(约1125年完成)→《向氏评论图画记》著录张择端及其两件作品→《向氏评论图画记》成书(约1126~1127年)→《清明上河图》与《向氏评论图画记》同时或先后流藏北方→张著题跋(1186年)

综上所述,如《向氏评论图画记》出于向氏后族、其成书于北宋末年之说不误,则“南宋说”与“金代说”均难以成立。

二、《清明上河图》画的是“秋景”吗?

关于《清明上河图》画名中的“清明”、“上河”的含义,有多种不同的说法。对“清明”一词,有“清明节”、“清明坊”、“政治清明”等不同的解释,进而引出“春景”、“秋景”、及“四时景”等见解。这些问题的澄清,既有助于对画名意义的正确理解,也得以较为准确地把握画家真正的表现意图。

1981年,孔宪易《清明上河图的“清明”质疑》一文,率先打破传统的“清明节”之说。1984年,台湾学者高木森再用其意,发表《叶落柳枯秋意浓——重释清明上河图的画意》一文。此说曾引起一定的波动,及至今日仍有影响。如某电视台的知识竞猜节目中,就将《清明上河图》所画景色是“秋景”,列为“正确”答案。

孔氏的“秋景”说主要有大致有二点:(1)在画面上有两处挂“饮子”招牌的茶水桌,一处招牌上写着“口暑饮子”(孔文原注:“暑”字也可能是“香”字);(2)酒店前的旗子(望子)上写着“新酒”二字。根据《东京梦华录》所记“中秋节前,诸店皆卖新酒”,因而图中所画的是“秋景”。

先说“饮子”招牌。其实,即使未见原图,质量稍好的印刷品上,图中所谓的“□暑饮子”之“暑”字,清楚可见是“香”字,而非“暑”字。

再说“新酒”。北宋张方平(1007~1091)《都下别友人》诗:

海内故人少,市楼新酒醇。与君与聊一醉,分袂此残春。

南宋陆游《题跨湖桥下酒家》:

湖水绿于染,野花红欲燃。春当三月半,狂胜十年前。小店开新酒,平桥上画船,翩翩幸强健,不必愧华颠。

陆游《春日杂兴》:

阴晴不定春犹浅,困健相兼病未苏。见说市楼新酒美,杖头今日一钱无。

这三首诗,皆谈到“新酒”,季节是宋代的春天,地点也与酒楼相关,尤其是张方平《都下别友人》诗,描写在都下(汴京)的酒楼中,以“新酒”为友人饯行。楼内出售“新酒”,楼外自然要悬挂“新酒”的旗子(望子)。如此,“新酒”是指中秋节前后,即《清明上河图》描写的是“秋景”之说,必难以立论。

1991年,台湾学者萧琼瑞《清明上河图画名意义的再认识》一文,结合画卷中所描绘的景物,博引广征,对《清明上河图》的画名意义进行了较为透彻地分析。

萧文指出,《东京梦华录》关于“清明节”的记载有16项,被认为可与各本《清明上河图》画面,相互呼应者,计有4项:(1)野宴、(2)纸马铺、(3)门外土仪、(4)轿子装饰。但此4项内容,在画面的实际表现上,仍有诸多可疑之点。与《东京梦华录》中所记载的清明习俗,甚至还有相当突兀、冲突的地方。检验画面是否以“清明节”为主题,其重要标准就是清明“插柳”、“簪柳”(或称“戴柳”)之风。考察目前得见的各个本子,几无任何一个在“插柳”与“簪柳”的风俗上有所表现。《清明上河图》不以“清明节”当天情景,作为画面描绘主题,应是可以确认之事。

萧文进一步指出,画题“清明”二字,当为“清明盛世”之意。张择端以宣和年间的京都繁华、歌舞升平、郊市晏如为题材,称颂“清明”,乃是极为切题合旨的作法。对应于“清明”的承平之意,“上河”的意义,亦变得较易理解,“清明”作形容词用,之后衔接的应当是一个名词——“上河”,即“汴河”之别称。其画意即为“描写清平盛世,都城沿河两岸人们繁华生活的情形。”

英国艺术史家苏立文《中国艺术史》一书独具卓见,认为这幅画主要描写开封城春天“清明节前”的景象。此“清明节前”数字,跳脱了“清明节当天”的看法,使人联想到历史悠久的三月三日“上巳节”。

明叶子奇《草木子》卷四下:“古人之节,抑有义焉。如元旦、上已、重午、七夕、重阳,皆以竒阳立节,偶月则否,此亦扶阳抑阴之义也。”

农历三月初三日(上巳日),也称“重三”。宋杨万里《诚斋集》卷三一《上巳寒食同日后圃行散》:“百五重三并一朝,风光不怕不娇娆。”陆游《剑南诗稿》卷五七《上巳》:“残年登八十,佳日遇重三。”

在宋代,宫廷内除了赐宴群臣百官与放假之外,皇帝每于上巳日,游幸金明池,以观水嬉。在文人中间,上巳日则是饮酒赋诗、舞文弄墨的一个题材。韩琦(1008~1075)《上巳西溪同日清明》:

拍堤春水展轻纱,元巳清明景共嘉。人乐一时看开禊,饮随节日发桐花。红芳雨过糚新拂,绿柳含风带尽斜。欲继永和书盛事,愧无神笔走龙蛇。

韩氏作诗之日,恰逢上巳与清明两个节日同在一天,诗题及诗中,均将“上巳”安排于“清明”之前,或表明与“清明”相比,诗人更看重“上巳”这一节日。

在民间,沈遘(1028~1067)《和少述春日四首之二》也有描述:

风流自古吴王国,一一湖山尽胜游。上已清明最佳节,万家临禊锦维舟。

沈诗中描写三月三日这一天,人们将舟楫装饰一新,荡漾于山水之间。这是江南的情景,北方的汴京自然也不例外。

上引韩、沈两诗中,将“上巳”与“清明”连在一起,是因为这两个节日挨得很近,有时前后仅相差几天,甚至为同一天。这是由于“清明”是以“阳历”(地球围绕太阳一周为一年)计算,而“三月初三日”则按“阴历”(月球围绕地球一周为一月)计算。

“清明”即“清明节”之说,盖发端于明李东阳(1447~1516)的题跋,其跋诗云:“宋家汴都全盛时,万方玉帛梯航随。清明上河俗所尚,倾城士女携童儿。”其题曰:“上河云者,盖其时俗所尚,若今之上冢然,故其盛如此也。”这一认识对后人理解《清明上河图》画名的意义,产生了很大的影响。然而,有些清代学者并未受此束缚,而是将《清明上河图》与“三月三日”(上巳节)联系在一起。

(1)顾镇《虞东学诗》卷五引《诗·陈风》之二:“东门之枌,宛丘之栩。子仲之子,婆娑其下。榖旦于差,南方之原。不绩其麻,市也婆娑。榖旦于逝,越以鬷迈。视尔如荍,贻我握椒。”后注云:

《汉志》称,陈俗巫鬼,引此二诗为证,则此二诗当为淫祀歌舞之事,如后世“清明上河”之类。

清方平润《诗经原始》卷七,谓“东门之枌”三章与《诗·郑风·溱洧》“采兰赠勺大约相类”。台湾学者庄申考“溱洧”诗云:郑国的风俗,人们在三月的上巳日,到溱、洧的水边集会,以“招魂续魂”、“拂除不祥”。由此可知,陈人“淫祀歌舞之事”,是在三月上巳之日。

(2)雍正《山西通志》卷十八“山川二”:

济溪,在县南五里……流泉活活,上已祓禊,有宋时“清明上河”之风。

可见,在古代山西地区,人们在三月三日这一天的活动,有宋人“清明上河”之遗风。

上引二则资料,均未受“清明”即清明节之说的影响,而是将“清明上河”与“上巳日”相联系,这种认识给人以启示。

张择端以春景入画,名图为“清明上河”,却未描写清明节当日的景物,使人联想到春季中的另外一个重要节日——三月三日的上巳节。鉴于“上巳”与“清明”两个节日相近,时前时后,时而又为同日,故《清明上河图》题名之“清明”一词,当为一语双关,作为形容词,有“清明盛世”之意,用来修饰名词“上河”;作为副词,有“上巳、清明时节”之意,以表示所绘内容之所处时间。如此,其画名之意或可解释为:图中描写的是“在上巳、清明时节,清平盛世之汴京沿河两岸人们的繁华生活。”

在赏析画卷中汴河上的船舶时,有一个引人注目的情形:河上的船只均朝往一个方向行驶;停泊船只的尾部亦均指一个方向。

汴河引黄河之水入河,受冬季封河及枯水期的影响,全年漕运的时间有限。《宋史》“河渠四·汴河下”:“元丰元年(1078)五月,西头供奉官张从惠复言:‘汴口岁开闭,修堤防,通漕才二百余日……’”。可见一年之中,受到各种条件的限制,汴河要停航一百余日。而汴河有如京都的一条大动脉,《东京梦华录》卷一“河道”:“运东南之粮,凡东南方物,自此入京城,公私仰给焉”。《续资治通鉴长编》卷三0二:“发运司岁发头运粮纲入汴,旧以清明日”,后虽有改变,但头纲入汴仍于清明之际。每年春季开河放水之后,都城两岸的人们必然翘首企盼漕运船只的早日到来。

图中所画船只均朝着一个方向,河中未见返航之船,此当为画家的精意之笔:所画上巳、清明之际,正值汴河开航不久,由东南而来、运送物资的纲船或私人商船,刚刚抵达,或抵达不久,返航的船只尚未起锚。这或许是张择端选择春景入画的又一原因吧?

三、北京本是否完整?

北京本“完整”与“残缺”之争论,可谓仁智各见。

“完整说”,主要从主题与画面上的分析上入手。

张安治《张择端〈清明上河图〉研究》认为:“原画并不缺少,……假如画里要包括‘金明池’,这画卷的内容就要从‘东水门’外的‘虹桥’向前发展,穿过全城,直到西部的‘顺天门’外。即使画家善于概括、删节,可是画到‘金明池’部分,恐怕必然要把统治阶级的奢侈享乐生活作为主要内容。这样做和全画的主题就会有不小的矛盾。至少会冲淡了主题”。

以对画意主题的理解来判断画卷的完整与否,其本身就带有较强的主观意味,加之受到当时政治环境的束缚,认为画了劳动人民,就不应该再描写统治阶层。这种认识的说服力必然有限。

“残缺说”,依据有两点,一是从历代摹本看,二是明李东阳等人的跋文。

郑振铎《〈清明上河图〉的研究》说:“这个长卷到了这里截然中止,令人有‘不足’之感。根据后来的许多本子,《清明上河图》的场面还应该向前展开,要画到金明池为止,很可能这个本子是佚去了后半的一部分。”

孙机《金明池上的龙舟和水戏》一文,在研究了几个版本的《元王振鹏金明池争标图》后指出:北京本《清明上河图》,“……经过一处十字路口,画卷就戛然而止,分明是一个残卷。其完本往西还应画出相国寺、州桥等东京城内有代表性的繁华市街,可惜后面的一大段已佚失不存。郑振铎先生说:‘根据后来的许多本子,《清明上河图》的场面还应向前展开,要画到金明池为止。’无疑是正确的判断,因为只有这样才是一卷首尾完整、横亘东京的都城全景图。”又说:身处元代的王振鹏,并不熟悉北宋的汴京风物,“王氏挥毫之前,胸中应有一先入为主的底样,而此底样或即《上河图》未残本(包括其摹本)的末段”。

历代摹本于张择端原作之研究不可或缺,各本虽在笔法与赋色上风格不同,但其所画景物均较之北京本为多。故以历代摹本为据,认为北京本是个残本,当属较为客观的认识。

刘九庵说:“……原图在明李东阳时,据记长二丈后佚五尺,亦即现存图尾至赵太丞家而止也。……但后部缺佚之处均未曾补”。刘氏所据李东阳跋文,见于北京本卷后,其云:“……图高不满尺,长二丈有奇”,此一尺寸,较北京本长出许多,故刘氏说北京本《清明上河图》“后佚五尺”,是事出有因。

说北京本是个残本,其中包含三层意思,其一,卷首缺失与卷后题跋之缺失;其二,其画心两端之隔水,已非原物;其三,画心本身残缺。

(1)元杨准跋《清明上河图》(见北京本卷后)云:“卷前有徽庙标题,后有亡金诸老诗若干首,私印之杂识于诗后者若干枚”。后人论及瘦金体标题,多有不同见解,如日本学者铃木敬认为:“至于杨准至正十二年(1352)的跋所说的徽宗的标题,很有可能是传为徽宗的孙子,并以徽宗继承者自居的金章宗的瘦金书”。且不论瘦金标题为何人所书,北京本卷首缺失此标题及双龙小印,则为不争之事实。其缺失之时间,上限在元杨准题跋之后,下限在《清明上河图》流传至明李东阳手中、都穆题跋之前。

都穆(1459~1525)都穆《南濠居士文跋》卷四有跋“张择端《清明上河图》”:

是图藏阁老长沙(李东阳)公家。公以穆游门下,且颇知书画,每暇日,辄出所藏命穆品评,此盖公平生所宝秘者。……图有金大定丙午燕山张著跋,云:翰林张择端,字正道,东武人也。幼读书,游学京师,后习绘事,工于界画,自成一家。又引《向氏图画记》谓:择端复有《西湖争标图》与此并入神品。元至正壬辰西昌杨准跋则谓:前有徽庙标题,后有亡金诸老诗及私印若干,今皆不存。长沙公自为诗,细书其后。

都跋云“徽宗标题”及卷后“亡金诸老诗及私印若干,今皆不存”,可知都氏于李东阳处观赏《清明上河图》之时,宋徽宗标题与金诸老跋诗已被人裁去。朱存理(1444~1513)与都穆等交好,其《铁网珊瑚》著录有“张翰林清明上河图”,其中张著题跋之后,仅记有元杨准的跋文。此当表明于朱氏著录之时,张公药等四人跋诗已不在卷中。然北京本卷后金张公药等四人跋诗均完好无缺,表明此四跋诗曾经失而复得,乃令人庆幸之事。

(2)北京本画心的前、后隔水已非原物。细观全卷,前隔水钤有“毕泷审定”、“硻士宝玩”、“审定名迹”等印,后隔水钤有“娄东毕沅鉴藏”、“太华主人”、清嘉庆“三希堂精鉴玺”、“宜子孙”、清宣统“无逸斋精鉴玺”等印,在与后隔水相接的画心下部,残留半印一,印文待识;在与后隔水相接的张著跋纸之首,上、下两端留有“翰林”、“珍赏”半印各一,中间有半印一,印文不识。

“毕泷”,即毕沅之二弟。“硻士宝玩”、“审定名迹”二印,亦数见于尾纸,从所钤位置看,此二印为陆费墀(?~1790)私印。可知《清明上河图》流传至清乾隆(1736~1795)间,先后由陆、毕二氏收藏。

北京本画心之前后隔水上均无早于陆费墀、毕沅(1730~1797)兄弟的收藏印鉴,以及画心与跋纸的几方半印等情况表明,原图的前后隔水被人换去。

按常理,在重新揭裱古画时,应尽量留下原隔水等原物,以保存有关书画递藏的重要印记。再从画心的状况看,原图前后隔水也不至于残破至无法修复的程度。故推断今北京本在转至陆氏或毕氏手中后,曾经重新装裱,且在装裱时被人有意换去前后隔水。

陆氏、毕氏均为鉴藏之家,必深知原有隔水上的印鉴等是画卷递藏有绪的重要物证,尤其是《清明上河图》,现存画幅本身全无作者的题识、署款与印记,后人仅据张著的跋文,推断画卷是张择端的《清明上河图》,如果无故换去原有前后隔水,无异于割断了画心与前后题跋之间的联系。重新装裱者出于何种动机,竟甘愿冒如此风险而换去原有隔水?

(3)李东阳两次题跋于卷尾。其一云:“……图高不满尺,长二丈有奇……其卷轴完整如故。”此跋于明正德乙亥(1510),可知当时全图是完整的。

邵宝(1460~1527)也曾为《清明上河图》题跋,其墨迹虽不知去向,但跋文尚在。清卞永誉《式古堂书画汇考》(吴兴蒋氏密均楼藏本)著录有“张翰林清明上河图卷”。在书中空白书叶处,有行书小字手抄邵宝等人题跋数篇。抄录此数跋者为何人、又抄于何时,尚难以考察。然从鉴古书社民国间景印本看,此抄录之时间较早,且其所抄必有所据。

邵宝,字国贤,号二泉,无锡人,为李东阳之门生。其跋云:

图高不满尺,长不抵三丈,其间若贵贱、若男女、若老幼、少壮,无不活活森森真出乎其上;若城市、若郊原、若桥坊第肆,无不纤纤悉悉摄入乎其中。令人反复展玩,洞心骇目,阅者而神力欲耗,而作者精妙未穷,信千古之大观,人间之异宝。虽然,但想其工之苦,而未想其心之犹苦也。当建炎之秋,汴州之地,民物庶富,不继可虞,君臣优靡淫乐有渐,明盛忧危之志,敢怀而不敢言,以不言之意而绘为图。令人反复展阅,触于目而警于心,溢于缣毫素绚之先。於戏!其在斯乎!其在斯乎!二泉邵宝识。

邵跋中“当建炎之秋,汴州之地,民物庶富”之句,疑有笔误;邵氏又从画中读出“盛世警言”,值得深思,这些姑且不论。唯其提及《清明上河图》之尺寸:“图高不满尺,长不抵三丈”,令人关注。邵氏出自李东阳门下,李、邵二人对图卷尺寸的描述,高均不满尺,其长度一云“二丈有奇”,一云“不抵三丈”,二人所跋当为同一画卷。

李跋云“长二丈有奇”,即长度二丈有余。至于“余”数为几,则难以推断。然邵跋云“长不抵三丈”,当谓画卷长度接近三丈,至少,应在二丈五尺以上,否则,不当云“长不抵三丈”。

按明尺与今尺相差无几,北京本长度为5.28米,《石渠宝笈三编》著录为长一丈六尺五寸,可知当时一尺合今尺0.32米。假若以原图长二丈四尺计算,约合今尺7米有余。以此减去北京本之长5.28米,尚短缺2米左右。故刘九庵说北京本“后佚五尺”,当与事实相去不远。

四、《清明上河图》是否引发过一出“尤物害人”的悲剧?

明代中后期以来,《清明上河图》摹本叠出,产生了许多关于《清明上河图》的奇闻异事。

明沈德符(1587~1642)《万历野获篇》卷二《伪画致祸》云:

严分宜(嵩)势炽时,以诸珍宝盈溢,遂及书画骨董雅事。时鄢懋卿以总鹾使江淮,胡宗宪、赵文华以督兵使吴越,各承奉意旨,搜取古玩,不遗余力。时传闻有《清明上河图》手卷,宋张择端画,在故相王文恪(鏊)胄子家,其家巨万,难以阿堵动,乃托苏人汤臣者往图之。汤以善装潢知名,客严门下,亦与娄江王思质(忬)中丞往还,乃说王购之。王时镇蓟门,即命汤善价求市,既不得,遂嘱苏人黄彪摹真本应命,黄亦画家高手也。

严氏既得此卷,珍为异宝,用以为诸画压卷,置酒会诸贵人赏玩之。有妒王中丞者知其事,直发为赝本,严世蕃大惭怒,顿恨中丞,谓有意绐之,祸本自此成。或云即汤姓怨弇州(王世贞)伯仲自露始末,不知然否?

沈氏记述《清明上河图》为权臣严嵩父子所垂涎,王世贞之父王忬(1507~1560)以赝本呈送,被人折穿,而招来祸害,本为望风扑影之说,又被一些文人墨客添枝加叶,变得更为离奇。后来还有人把《清明上河图》引起冤案的传闻,编写成一出戏,就是传奇《一捧雪》,成了民间传统故事之一。

早在上个世纪30年代,知名学者吴晗对《清明上河图》的收藏史作了研究,其中一些见解足为今日之借鉴。其《〈清明上河图〉与〈金瓶梅〉的故事及其衍变》在指出王忬死于严氏父子之手时,特别强调:

一切关于王家和《清明上河图》的纪载,都是任意捏造,牵强附会。无论他所说的是《辋川真迹》,是《清明上河图》或《上湖图》,是黄彪的临本,是王鏊家藏本,或是王忬所藏的,都是“无中生有”,应该完全推翻。事实的根据一去,当然唐顺之或汤裱背,甚至第三人的行谮或指证的传说,都一起跟着肃清了。

王忬之子、世贞之弟世懋跋《宋徽宗雪江归棹图》云:

……而余亦几罹其衅,乃为记颠末、示儆惧,令吾子孙毋复蹈而翁辙也。

其沉痛、警示之心态,溢于言表。据此,张伯驹《丛碧书画录》指出:“观此跋,甚似世传《清明上河图》与严世蕃之事,余疑《清明上河图》事,即此图之传讹。”

但还是有学者认为,王忬之死与《清明上河图》有关。

徐邦达《〈清明上河图〉的初步研究》说:

我看见过一通明人无款的尺牍,内中说道:“凤州(王世贞)被诬,已有大老从中调护,大都可无虞,昨日二客过我,其一要道也,问凤州事甚悉,初云闻其使酒难近,生对云,高兴则有之,若醉后更了了,且觉柔和无难近也。又问市名画事,生不知当何答,但权辞云,向闻严氏托其乃翁觅一画,适为人所欺,市其赝本,因而致憾,不闻王氏自市,且非凤州所与也……”。“市名画事”大致就是指上河图一事了。总结以上所有的材料,我的判断,以为此画可能是王忬从昆山顾鼎臣家替严氏收买,初次得到的,乃是一幅赝本,后来给人看破了,因此造成了两家的仇隙,又加上其他种种关系,促使王忬遭到斩首东市之祸。上河真本以后还是给世蕃弄到手中,一直到败没后进入了“隆庆内府”。这一推测,大致是离事实相去不远了。

刘九庵《有关〈清明上河图〉的一通明人尺牍》说:

关于此画的这段传奇经历,徐邦达与杨新先生的论文中均分别涉及……关于“市名画”的公案,李日华《味水轩日记》、沈德符《野获编》、顾公燮《消夏闲记》等明清人笔记皆有记载。大意是说,王世贞之父王忬尝购得《清明上河图》,或因不知其伪,或因不忍割舍,总之将一伪画给了严氏。后严氏知其伪,怒而借故杀了王忬。《野获编》记:“或云汤姓怨弇州伯仲(王世贞、世懋兄弟),自露始未,不知然否?”汤氏是苏州一著名裱褙匠人,世贞兄弟是否因得罪此人而招祸,不得而知,但这则笔记(信札)透露了王世贞与此事有瓜葛,不独是其父王忬一人。……综上所述,可以明了此札之内容、背景之本末,足可证明因《清明上河图》确曾发生过一幕因尤物而贾祸的悲剧,后世流传的许多传奇般的故事,虽细节不同,但确有一定的史实依据。

其实,只要细心品味王世贞的有关话语,即可知其父王忬之死与《清明上河图》并无干系。

王世贞《觚不觚录》说:

分宜(严嵩)当国,而子世蕃挟以行黩,天下之金玉宝货,无所不致。其最后乃始及法书名画,盖始以免俗且斗侈耳。而至其所欲得,往往假总督抚按之势以胁之,至有破家殒命者。分宜败什九入天府……

这分明是以一种局外人的身份在谈论因《清明上河图》引发的悲剧。

王世贞跋《清明上河图别本》云:

张择端清明上河图有真赝本,余俱获寓目。真本人物、舟车、桥道、宫室、皆细于发,而绝老劲有力。初落墨相家,寻籍入天府,为穆庙所爱……而清明上河一图,历四百年而大显,至劳权相出死构,再损千金之直而后得。嘻!亦已甚矣!

此跋作于王忬死后多年,略带一种旁观者加嘲讽的语气。若王父之死确与《清明上河图》有关,王世贞怎能如此谈论此事?这与前引世懋跋《宋徽宗雪江归棹图》所云,可谓泾渭分明。

王世贞《弇州四部稿》还有《汤生装潢为国朝第一手,博雅多识尤妙赏鉴家,其别余也,出古纸索赠言,拈二绝句应之》诗,其一云:

锺王顾陆几千年,赖汝风神次第传。落魄此生看莫笑,一身还是米家船。

诗中的“汤生”,即前述《清明上河图》传闻的关键人物之一“汤裱背”。此诗写作之时间,当在1559年以后,此正值王忬遭遇谄害之际或之后。如果汤裱背确为揭发王忬“作假”的祸首,王世贞怎能为其作诗并加以称赞,又将其收入自己的文集中呢?

五、北京本是否为张择端原迹?

北京本是否为北宋画家张择端的真迹?尽管大多数学者持肯定意见,但还有一些学者提出疑问:

(一)从绘画风格上看,北京本呈现出南宋,甚至是元代的画风。

早在1965年,内地学者童书业写有《张择端〈清明上河图〉辨》一文,他说:

今传的所谓“真本”恐怕不是明代人所重视的本子。据画法观察:树法源出北宋,笔墨接近南宋后期,已颇有元意,石法亦为宋、元间画格,人物、屋宇则大致尚屈宋法。其写作时代不能晚过明代中叶……时代不能在南宋以前者,主要是:枯树作蟹爪枝,简而力弱,取与传世较可靠的郭熙画本比较,笔力已很不够,南宋中叶以前人画树更是劲拔有力,不会画成这个样子。这种颓放的笔墨很像出自元人,元人仿宋的画多有近此的。但此图规格犹是宋法。柳树的用笔更是粗简,置之北宋初年犹可,置之南、北宋间,那时人的画法,根据传世大多数近真的画迹看来,是比较谨严的,本图过于粗陋写意,逼近元人。石法竟多干笔,尤为可疑,我们知道:真正的干笔皴擦之法,是始自南宋末叶,而畅于元代的。坡纹画法拙朴似元人,更不类宋法。整个画幅,就形朴看,虽在郭熙、李唐之间,还符合张择端的时代,可是元人笔意太多,终有可疑之处。本图很有可能是元人的仿本。如果我的假定还不错的话,则本图还是较早之本,可以考见南宋时代院人仿本的真相,也可上推出张择端原本的面貌来(所以风景也还符合北宋时代的真相),因此,还是很可珍贵的!传世宋画多为明本,本图独多元意,所以相当拙朴,但是这种拙朴不是很古的拙朴,而是元人的拙朴耳。

在绘画风格的判断上,与童书业见解相近的还有日本学者米泽嘉圃,他说:

二、三年前《中国画报》印出此卷的部分段落,虽然有些细部模糊,不够清晰,但给人的印象非等闲之物。后来见到文物出版社印刷的大型图版时,令人惊叹不已,是近期少有的佳事和收获,创作年代很可能在元代,甚至可以追朔到南宋时期。

日本学者铃木敬《中国绘画史——南宋绘画(15)》图版59《清明上河图》的标题是:“(传)南宋张择端清明上河图卷”。通常,在书画作品的名称前加有“(传)”的字样,即表示对此件作品的时代或作者存在疑问。

铃木敬又说:

实际考察过这一图卷的人,只要不管他所处的政治、社会地位的话,都会以为北平故宫本(即“北京本”——引者注)是真迹……本画卷从右下方往左上方采连续的动态斜线,这是相当具意图性的作法,但是作者的视点却很少摇动。正如多数论者所指,本画卷是以非常丰富的素描经验为基础画成的,但描法本身却具有相当多的南宋成分……我对于此画卷之作于金这件事,仍旧非常关心。不过那并不违背北宋末、南宋初之间的中国画的概念。我想像它是“靖康之难”被掳往北方的画匠之一所制作。如古原君所说,很可能是像王士元、燕文贵等皂隶之辈。因为如同前述,金人占领开封,是连人带物在内,一起吸收了中国的文化。因此从这个意义来看,自然说是金人制作的。它的制作很可能是为了怀念已经荒废的开封盛时往事。

(二)从绘画内容上看,北京本不能名之为《清明上河图》。

台北学者吕佛庭《评延春阁本〈清明上河图〉》一文说:

细观此卷,无论山水林屋,城郭桥梁,鞍马人物,用笔皆苍劲朴厚,确是宋画,固无疑问。然即此卷所画之景物与虹桥表现之真实,以及用笔之神韵观之,确定此卷不惟不是清明上河图,尤非出于张择端之手笔。兹将疑点及理由分别简述如左:

(1)全局景物皆为暮冬与初春之景,柳未发叶,不似清明。

(2)人物形态似赶年市,不似清明上河游乐之象。

(3)此图所画虹桥,写实逼真,非对景就写莫办,张择端身为翰林,决不屑於稠人广众之中仆伏桥边,展纸挥毫而写真也。(古今文人观念不同)。

(4)此画笔法熟练苍老,非年逾耳顺不能到。择端中年之笔不当如是也。

(5)择端在宣和时,其艺既为皇帝所重,何以宣和画谱未列其名?

(6)此图笔墨位置虽妙,然而稍乏士气。择端幼读书,为翰林,学养甚深,其画格亦必不如是也。

评鉴古画,贵在具有“正法眼”之识别能力,不能过分相信古人题跋或其他文字浮泛赞美之词。故笔者仅就画之本身可疑之点,提供海内外专家公开讨论。

内地学者刘益安《〈清明上河图〉旧说疏证》一文,“以史证图”,认为北京本所画非北宋首都汴京。刘文近2万言,试摘录其要点如下:

(1)图中之“门楼”,既非东水门,亦非内城的角子门;

(2)图中之“城墙”,与史料所载北宋京师之城墙相去甚远;

(3)图中之“虹桥”,既非东水门外七里的虹桥,亦非新城内的上、下土桥;

(4)图中之街道,“盘曲迂回,屋宇铺面也参差错落,且有突出侵街部份。街道旁树木,排列不成行列”,与文献所载京师之街道“大异其趣”;

(5)图中之“汴河”,与史料所载有两大矛盾之处:一是与北宋汴京和汴河之间的关系及位置“大相径庭”。二是没有堤防。在谈及此点时,刘文说:

今观《清明上河图》中所绘之河流,河水与两岸齐平,毫无堤防痕迹,如果水位稍涨,两岸市区房屋即将被淹没。只有在许多地方,河床深而水位又稳的地下河才是这种形式。汴京附近的汴河就不然了,它涨落无常又“水行地上”,根本就不可能没有河堤,也不可能如《图》中所绘的形状。作者张择端自“幼读书游学京师”,自应熟悉汴河故事及特点;他又是以写实倾向见长的画家,如果他在描绘京师的汴河,怎能置世人熟知目睹的汴河基本外貌、置事关全城生命财产安全、高峻的千里长堤于不顾,画出与京师汴河特点完全相反的河流呢?显然,作者画的并不是汴京附近的汴河。

(三)结合北京本的现状以及卷后金张著的题跋与图卷的关联,还有明李东阳的题跋与图卷所绘内容相对照,提出两点疑问。

有关北京本的现状,前文在谈到北京本是否完整时已有提及,即《清明上河图》卷后金张公药等四人跋诗曾经失而复得,并且在清初重新装裱时被人换去画心前后的原有隔水。这些表明,《清明上河图》在流传过程中曾被人有意做过手脚。

还有,张跋今纸与图卷绢本之高度虽然均为24.8厘米,但张跋原纸要比今纸高出一些。其理由是,张跋各行的首字已接近纸的上缘,其中第5行“神品”之“神”的竖笔,其上端几乎与纸的上缘相当。张跋各行的末字,亦接近纸的下缘,尤其是第2行“尤嗜于(舟车)”之“于(於)”,似被裁掉少许(见图)。试想,张著当年落笔作跋时,于跋纸的上下两端必留出一些空白,即原跋纸要比今纸高出一些。而张跋之所以变为现在“顶天立地”的状况,是后人“削足适履”的结果,即将张著等人的题跋与《清明上河图》原图拆开分离之后,在与今北京本拼合对接时,为了使跋纸与图卷的高度相等,而将跋纸的上下两端裁切掉一些。

李东阳是《清明上河图》的收藏者之一,在40多年中间,他前后三次见到此图,其两次题跋对所画内容,作了详细的描述。然而,经过比较之后,却发现李东阳跋中所记的一些景物,不见于今北京本之画面。有以下几点:

(1)“山则巍然则高,颓然而卑,洼然而空”(山峦高耸陡峭、起伏绵延);

(2)“亦有驱牛种田者”(有农夫扶犁耕地);

(3)“又有以板为舆,无轮箱而陆曳者”(有一种不以棕作盖、前有六头牲畜牵引的软棚车);

(4)“执斧锯者”(操工具做木工的人)。

其中(2)、(3)、(4),刘渊临《清明上河图综合研究》已指出。考虑到北京本的后半部分残缺,故这四点中的若干画面,或可能出现于图卷的后部,因残缺而无法见到。但是,其中(1)、(2)两点,即“山峦高耸陡峭、绵延起伏”、“农夫扶犁耕地”的画面,必出现于郊野之中,也就是画卷开头的部分。而北京本前半部分却没有这两点景物。此当表明,李东阳的两次题跋并非为其而作。

当然,怀疑北京本非张择端《清明上河图》原迹,并不等于否定其重要价值。多年来大量的研究已经证明,在诸多传世的《清明上河图》中,以北京本的时代为最早,也最接近原图的风貌,仅此一点,已弥足珍贵。随着各方面研究的不断深入,北京本的重要意义必将更加得到体现。

(如有转载,请注明出处)

爱华网

爱华网