在洛阳城南13公里处的龙门香山,有一处名胜与世界文化遗产龙门石窟隔河相望,这就是唐代著名大诗人白居易的隐居安葬之地“白园”。这里两山对峙,伊水中流,河上一桥飞架东西,宛若一道彩虹。站在桥上,极目远眺,似乎大诗人白居易捻着白须正从天边神仙般地飘飘然向我们走来。

初露峥嵘

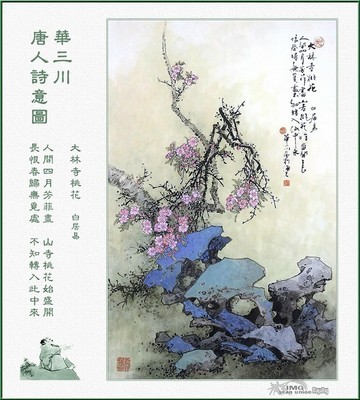

白居易(772--846),字乐天,号香山居士,河南新郑(今郑州新郑)人,和元稹并称“元白”,和刘禹锡并称“刘白”,与李白、杜甫齐名,有“诗魔”和“诗王”之称,是中国文学史上负有盛名且影响深远的著名唐代大诗人和文学家,他的诗在中国、日本和朝鲜等国有广泛影响。

白居易自幼聪慧过人,传说始生就会说话,能认识“之无”二字,五六岁就能懂得声韵,十五岁就能做诗作赋。他青少年时代读书特别刻苦。后来忆及当时读书情况,他说:“昼课赋,夜课书,间又课诗,不遑寝息矣,以至于口舌生疮,手肘成胝。”十七八岁时,曾携带着自己作的诗文到长安,特意拜访当时的名士顾况,顾况见他年轻,起初瞧不起他,一眼觑见卷上的名字“居易”二字,便戏笑他说:“居易、居易,长安米价昂贵,恐怕居住下来大不容易”。可是当他翻阅到白居易的诗卷第一篇《赋得古原草送别》一诗:“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生,远芳侵古道,晴翠接荒城,又送王孙去,萋萋满别情”,特别其中“野火烧不尽、春风吹又生”的诗句时,顿时吃惊,非常欣赏称赞,慌忙改口说:“有才如此,能作这样的诗真是难得,那就在长安居易不难了”。于是设宴款待,多方宣扬,白居易的声名大振。

宦场沉浮

自到长安,顾况为之延誉后,白居易有时居长安,有时在别处,曾去过徐州、襄州、杭州等地,交结了一些诗人,真正开始了他的诗人生涯。他27岁方从乡试,次年为宣州刺史崔衍所赏识,送往长安应试,贞元十六年(公元800年)29岁时,以第四名及进士第,31岁时,试书判拔萃科,与元稹等同时及第,与元稹相识,从此成为莫逆之交。在32岁那年春,白居易被授校书郎,算是步入了仕途,33岁时自洛阳徙家于秦,卜居渭上,距长安约百里,到35岁时,罢校书郎,随后又授周至县尉。次年,他由周至县尉调充进士考官,补集贤院校理。

由于白居易的诗有一种拨人心弦的力量,所以人们都很爱读。时间一长,便由民间流传到宫里。唐宪宗读到他的《长恨歌》和《观刈麦》等诗后,竟也被他那悲天悯人的情怀感动了。于是下了一道诏书,于元和二年(公元897年)冬,将他召到长安,破格授予负责撰拟机要文告的翰林学士。第二年四月,又迁任左拾遗。

这个官职虽然职位不高,但可参与廷议,向皇帝陈述政治得失、天下利弊,对于白居易这位有“兼济天下”之志的人来说,确是参与朝政、施展抱负的机会。白居易对受任左拾遗很高兴,在《初授拾遗》一诗中,他把自己初受恩宠、喜不自禁的心情和无所顾忌、犯颜直谏的决心,表达得淋漓尽致。

白居易是这年四月二十八日被任命为左拾遗的。五月八日,他就上了一道奏疏,向宪宗一吐衷肠:“授官以来,仅经十日,食不知味,寝不遑安,惟思粉身以报殊宪,但未获粉身之所耳”。表达了自己为报答宪宗的知遇之恩,宁愿粉身碎骨的决心。同时,他也恳切地向宪宗表白了自己身为谏官,负有重要的言责,义不容辞地要对“发令举事,有不便于时,不合于道者,小则上封,大则廷诤,有阙必规,有违必谏,朝廷得先天不察,天下利病无不言”,“倘陛下言动之际,诏令之间,小有遗阙,稍有损益,臣必密陈所见,潜献所闻。”在白居易任左拾遗的三年间,果然没有违背自己的誓言,始终挺身而出,同权贵宦官等做了不妥协的斗争。

这一时期,白居易意气风发,赋诗撰文,上书献策,积极参与朝廷的政治活动。《新乐府》五十首和十首《秦中吟》中的某些诗篇作于此时。由于他积极参与朝政,直言不讳,得罪了一批权贵。元和十年(公元815年),被贬为江州司马。贬官江州给白居易以沉重打击,他说自己是“面上灭除忧喜色,胸中消尽是非心”,在江州,他自称为“天涯沦落人”,以游历山水、作诗为事,慕起陶渊明来,希望作个隐逸诗人,并转而事佛,企图从佛教中求得解脱。

虽然诗人兼济天下的志向受到了打击,但在各地任官期间,一直还是壮心不已,兼济人民,尽一切可能,抓住一切机会来做一些对人民有利的事。他在杭州任上,决策疏浚城中六井工程和增修湖堤水利工程,这些工程建成后,既解决了城区市民吃水问题,又为泄洪发挥了强有力的作用,还可引水灌溉良田千顷,使当地庄稼旱涝保收。当地人民为了纪念他的功绩,便把湖上的白沙堤叫做“白公堤”。

白居易一生经历了代宗、德宗、顺宗、宪宗、穆宗、敬宗、文宗、武宗八位皇帝,前后历官二十任,自校书郎始,以刑部尚书致任,他自始至终信奉“穷则独善其身,达则兼济天下”的处世原则,官场上不为权贵所屈,不为党争所累,始终保持自己的清白品行。在京城为言官,他是诤臣;在地方主政,他是亲民、爱民、忧民、为民的清官。这在当时那个社会,实属凤毛麟角。

退居洛阳

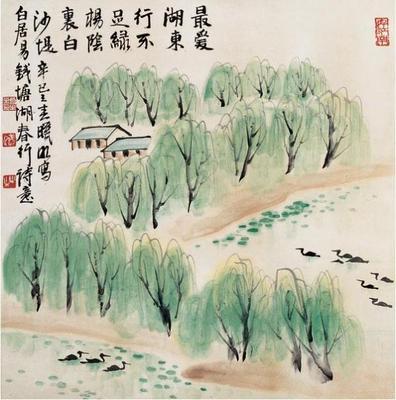

在官场沉浮三十年后,白居易终于萌生退隐之意。在他52岁那年,白居易任杭州刺史期满,不想去长安,打算退隐洛阳。他筹钱在东都洛阳履道里,买下一所官僚的旧宅,实现了他“但道我庐心便足”的夙愿。

之后数年,虽间或归洛,与朋友交游,但都时日不多。直到58岁那年,白居易以太子宾客身份,分司东都洛阳。他感慨以歌:“往时多暂住,今日是长归。”从此,一直在洛阳居住达十八年,直至病死。

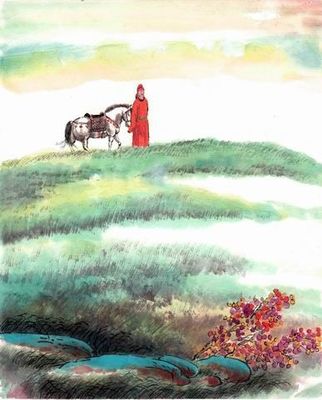

白居易退居洛阳的时候,龙门伊阙的河道比较危险,河床不平,时不时有“剑棱”怪石突出水面,有堆积的卵石阻碍水道。来往船筏常触石遇险。人称此地为“八节滩”。

白居易常到龙门香山寺,坐禅听经。他时常见到船公下水推船过滩的事情。特别是寒冬时,刺骨的顺河风吹着,船夫们赤脚踏碎薄冰,抖着身子弓腰推船前行。诗人为此难过得落下泪来,有时甚至彻夜难眠。

唐武宗会昌四年,已经73岁的白居易倾自己多年积蓄,卖掉了为朋友元稹写墓志铭时元家赠送的银鞍玉带,募集地方士绅民众,组织起一支在当时来说规模很大的民工队伍,开始开凿“八节滩”,以利船运。

八节滩终于修通了,船筏可以畅通无阻。诗人高兴得意气风发,“心中别有欢喜事,开得龙门八节滩。(《欢喜偈》)”他还挥笔写下《开龙门八节石滩诗二首》,其中一首道:

七十三翁旦暮身,誓开险路作通津。

夜舟过此无倾覆,朝胫从今免苦辛。

十里叱滩变河汉,八寒阴狱化阳春。

我身虽殁心长在,暗施慈悲与后人。

永居香山

白居易在晚年最钟爱香山寺的幽静,以香山寺为他最后的归宿地,他写道:

空门幽静老夫闲,伴鸟随云往复还。

家酝满瓶书满架,半移生计入香山。

爱风岸上攀松盖,恋月潭边坐石棱。

且共云泉结缘境,他生当作此山僧。

白居易晚年虔心念佛,求往生西方极东世界,他舍三万两俸银请人按《阿弥陀经》、《无量寿经》彩绘大型极乐世界图、西方三圣像,日日焚香顶礼,十分虔诚,并且回向众生离苦得乐,共登莲城。他的《念佛偈》流传广远,至今仍烩灸人口:

余年七十一,不复事吟哦。看经费眼力,作福畏奔波。

何以度心眼,一声阿弥陀。行也阿弥陀,坐也阿弥陀。

纵饶忙似箭,不废阿弥陀。日暮而途远,吾生已蹉跎。

日夕清净心,但念阿弥陀。达人应笑我,多却阿弥陀。

达又作应生?不达又如何?普劝法界众,同念阿弥陀。

白居易写遗嘱叫家人在他死后不必运回故乡下葬,而应安葬在香山寺佛光如满禅师的塔墓之侧。他七十五岁病故往生后,洛阳人十分爱戴崇敬他,他的墓前拜祭之人不绝,墓前泥土常常被祭酒浸湿,没有干的时候。

诗歌成就白居易一生写了很多诗,是唐代诗人中创作最多的一个。著有《白氏长庆集》七十一卷。《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名,其中尤以“因事立题”的新乐府最有名,是中唐新乐府运动的代表作。

作为一个大诗人,一个天才的诗人,白居易的创作才能是多方面的,他的诗歌不但在艺术形式上是多样的,在思想内容和艺术风格上也是多样的。白诗有一个最大的特点,就是语言通俗易懂,明白晓畅,但同时又经过千锤百炼,作了许多艺术加工。诗坛曾流传老妪亦解白诗的佳话。所以白居易的诗流传极为广泛。王安石叹道:“世间好语,都被杜甫说尽,世间俗语,又被白居易说尽”。明代诗论家胡震亨《唐音统签》中曾有宋朝诗人张文潜看到过白居易诗手稿的记载,说“真迹点窜,多与初作不侔”,可知白居易作诗、改诗之刻苦认真。

白居易的诗歌主张和诗歌创作,以其对通俗性、写实性的突出强调和全力表现,在中国诗史上占有重要的地位。在《与元九书》中,他明确说:“仆志在兼济,行在独善。奉而始终之则为道,言而发明之则为诗。谓之讽谕诗,兼济之志也;谓之闲适诗,独善之义也。”白居易的闲适诗在后代有很大影响,其浅近平易的语言风格、淡泊悠闲的意绪情调,都曾屡屡为人称道。但是“奉而始终之”的兼济、独善之道,使他的讽喻诗最受重视。早在元和初所作《策林》中,白居易就表现出重写实、尚通俗、强调讽谕的倾向,诗的功能是惩恶劝善,补察时政,诗的手段是美刺褒贬,炯戒讽谕,所以他主张:“立采诗之官,开讽刺之道,察其得失之政,通其上下之情。”他反对离开内容单纯地追求“宫律高”、“文字奇”,更反对齐梁以来“嘲风月、弄花草”的艳丽诗风。强调语言须质朴通俗,议论须直白显露,写事须绝假纯真,形式须流利畅达,具有歌谣色彩。他创作了大量反映民生疾苦的讽谕诗,其中《琵琶行》与《长恨歌》是白居易写得最成功的作品,其艺术表现上的突出特点是抒情因素的强化,充分表达出了自己的爱恨情仇,是真正脍炙人口的佳作。

白居易是伟大的诗人,开创了“新乐府体”诗风;他是伟大的政治家,风骨铮然,为民造福,体恤百姓,多有建树;作为佛弟子,他是虔诚的,他皈依受戒,持斋放生,修建香山寺,开龙门八节滩,一心皈命佛门,香山居士是一切佛弟子的榜样,更是知识分子的楷模。

白居易选择了洛阳的山水,洛阳的山水也选择了白居易。白居易对洛阳,对香山,有着一种特殊的感情,在这里,他找到了生命的最终归宿。无论何时,来到香山白园,人们都能感受到诗人的伟大与不朽,他留下的精神财富,是我们世代享用的不竭源泉。

爱华网

爱华网