编者:连大历史,陈诚 内容来源:高等教育出版社齐世荣主编《世界历史。古代卷》 北京大学出版社马克垚主编《世界文明史》 福建教育出版社汝信主编《世界文明大系。西欧文明》 东北师范大学周巩固主持的精品课程网世界古代史电子教案 吉林大学出版社《2010历史学基础考研辅导》 央视与社科院合拍纪录片《世界历史》 一.前期共和时代(前510—前146年) (1) 共和体制 王政倾覆以后,罗马政治转入共和体制.其主要变化是:两名从贵族中选举产生的执政官取代了国王成为新的国家首脑,任期一年.他们掌握国家最高行政权力,并有指挥军队、召集元老院会议和百人队会议之权.但元老院实际上仍是罗马国家权力的核心.表现为: 第一.执政官任期太短,只有一年,且又是权力相等的两人,只有意见一致时才能行使职权,因而实际上只有依靠元老院实行统治; 第二.执政官手下没有一支执行其决定的强有力的官僚队伍; 第三.元老院成员任期长、政治经验丰富、社会地位显赫,其决定往往对执政官有重大影响; 第四.元老院把握着在国家处于紧急状态自命独裁官等重要实权。 显然,此时罗马的政治体制是一种典型的贵族政治. (2)平贵斗争 贵族垄断了政治、经济特权,并侵占大量地产,致使许多平民负债破产、沦为债务奴隶,平贵矛盾日趋尖锐。从公元前5世纪到公元前3世纪,罗马的平贵斗争延续了二百多年。 斗争可分为两个阶段: 第一阶段大约从前494年至前376年,平民以保护自己的切身利益作为斗争的主要目标; 第二阶段从前376年至前287年,主要涉及平民对政治权利的争取。 1.公元前494年,罗马同邻近部落发生战争,在敌兵压境之际,平民通过退居圣山不合作的”撤离运动“抗议贵族压迫。贵族被迫作出妥协,承认平民有权选出两名保民官。保民官有权否决不利于平民利益的行为、法令和选举,且他们在任职期间,其人身不受侵犯。保民官制度的设立使罗马政制中渗入了有限的民主因素,是平民反对贵族斗争过程中的一件大事。 2.公元前450年至前449年,在平民斗争的压力下,贵族被迫同意制定了罗马历史上第一部成文法典《十二铜表法》。它因最初刊刻于十二块铜板上而得名。《十二铜表法》是最古的罗马法文献,条文众多、内容广泛,主要包括诉讼程序、所有权和债权、家长权和继承权、宗教法、刑法和民法等。虽然他的大多数条款仍是对古代习惯法的因袭,甚至还有”以牙还牙“等同态复仇法的原始残余,且内容仍以保护贵族权益为主。但是,它毕竟第一次以成文的形式规定了公民的权利与义务,有效的避免和限止了以前那种贵族对概念含糊的习惯法的解释权和司法权的肆意操控,在一定程度上制约了贵族的专横和滥权。《十二铜表法》既是平民反对贵族斗争的一大胜利,也是罗马法发展史上的一个里程碑。 3.公元前445年,罗马通过了坎努利乌斯法案,废除了平民不得与贵族通婚的限制,这就取消了贵族和平民之间的血缘差别,承认了二者在社会关系上的平等地位,从而为罗马平民和贵族之间的进一步融合创造了条件。 4.公元前376年,平民保民官李锡尼和绥克斯图针对平民土地、债务和担任高级官职三个问题,提出了三项新的法案,史称”李锡尼和绥克斯图法案“。主要内容是:第一.全体公民都可以占有、使用公有地,但不能超过500犹格;第二.平民所负债务一律停止付息,已付利息按本金计算,剩余差额可分三年还清;第三.取消军事执政官,恢复执政官职,但在两名执政官中,必须有一名来自平民。”李锡尼和绥克斯图法案“的通过是平民反对贵族斗争胜利的一个转折点,平民由此得以进入罗马的权力机构,担任各种高级官职。 5.公元前326年,波提利乌斯法案获得通过。该法案废除了债务奴隶制,成为罗马平民走向自由的开端。 6.公元前287年,霍腾西乌斯法案通过。该法案规定,平民会议的决议不必经元老院批准,即对全体罗马公民皆具法律效力。因此,霍腾西乌斯法案的通过标志着罗马平民与贵族在法律上的平等地位的确立。至此,罗马共和国前期的平贵斗争结束。 平民与贵族的斗争是罗马早期共和国最重要的政治事件。它虽然没有彻底改变共和国贵族专政的性质,但在此过程中,平民的政治、经济、法律和社会地位确实有明显提高。平民的经济利益得到了一定程度的保护,也有权担任国家的各类公职,就在法理上成为了共和国的主人。平民上层与贵族逐渐融合,形成了一个有别于旧贵族的新的统治阶级,史称”新贵“。”新贵“最为罗马共和国一个非常重要的统治集团,它既是平民反对贵族斗争的产物,更是统治集团内部力量补充、更新以及政治权力重新分配的结果。新贵取代旧贵的统治是罗马历史进步的表现,它表明罗马在政治民主化方面已经取得了相当的成就。越来越多的新贵参与到国家事务的管理和建设中来,从而保证并促进了罗马的迅速崛起。可以说,正是因为在平民反对贵族的过程中,新法律的制定和新官职的设立,才使罗马的国家机器更加完善、共和体制更加稳固了,从而为它向地中海周边地区的大规模扩张奠定了基础。 (3)对外征服 平民的胜利扩大了共和国的社会基础,竲强了罗马的军事实力,从而帮助它通过战争从一个蕞尔小邦最终发展为泱泱霸国。罗马共和国的对外扩张史的第一阶段是对意大利的征服,第二阶段是对地中海西部和东部地区的征服。 A.对意大利的征服 1. 前406年,罗马开始征服埃特鲁里亚的维爱城,这是罗马征服意大利的第一步。战争的胜利使罗马控制了第伯河流域及右岸的广大地区。 2. 前343—前290年,罗马人与萨莫奈人爆发了三次战争,史称“萨莫奈战争”。这是对罗马征服意大利具有决定意义的一步。其间,罗马人历尽艰辛周折,遭受了前312年考地安峡谷之战的惨败,可最终还是赢得了战争,中意由此被囊括进罗马的版图。 3. 前282年,罗马同希腊殖民城市他林敦发生冲突。他林敦向伊庇鲁斯国王皮落实求援,皮洛士率军突入意大利,虽两次击败罗马军队,但损失巨大、得不偿失,最终被罗马击败退回希腊。前207年,他林敦投降。罗马至此征服了波河以南的全部意大利。 B.对西地中海的征服 罗马人在意大利建立霸业之后,就开始了向地中海周边区域的扩张。罗马对西地中海地区的征服是通过与迦太基人的战争来实现的。迦太基位于北非今突尼斯,原是来自提罗的腓尼基人在公元前8世纪初叶建立的殖民城市。迦太基是一个长于商业活动的国家,其最大的优势是拥有一支强大的海军,凭此,大约从公元前600年开始,迦太基通过战争排挤了地中海西岸的其他商人和殖民者,垄断了这个地区的贸易,到公元前3世纪控制了西班牙东南部、撒丁尼亚、科西嘉、北非沿岸和西西里岛的西部,把希腊人的势力限制在西西里以东。可以说,迦太基是地中海最强大的国家之一。从公元前264年到公元前146年,罗马与迦太基进行了三次战争。因为罗马人称迦太基人为布匿人,因此将这场战争称为“布匿战争”。战争的根本原因在于,罗马在地中海的扩张触犯了迦太基在此地区的利益和地位;战争的直接原因是对西西里岛的争夺。第一次布匿战争(前264—前241)中,罗马人创造性的将步兵短兵相接的战法通过“接舷吊板”应用于海上作战,充分发挥了陆军的战斗力。经过23年的苦战,罗马军团获得胜利,迦太基被迫放弃西西里,交付3200塔兰特。罗马人并未满足于有限的胜利,而迦太基也不甘心于已有的失败,双方终因西班牙的利益冲突爆发了第二次布匿战争(前218年—前201年)。前218年,迦太基卓越的统帅汉尼拔先发制人,从西班牙出发,翻越了阿尔卑斯山口,突入意大利的波河平原。罗马人惊慌失措,屡战屡败。在前217年的特拉美西诺湖战役中,罗马几乎全军覆没,执政官亦横尸沙场;前216年,汉尼拔与瓦罗会战于坎尼,即著名的坎尼战役。汉尼拔用半月型战阵围攻罗马军队,结果杀死罗马军五万多人、俘万余人。坎尼战役再次显示了汉尼拔高超的军事指挥才能,在世界军事史上留下了一个辉煌的战例。坎尼战役也使罗马举国震动,全国军民因此表现出空前的团结。罗马人一方面与汉尼拔周旋拖延,另一方面派军进攻西班牙,终于使汉尼拔陷入困境。战争中,罗马人也找到了自己能与汉尼拔相匹敌的统帅——西庇欧。前204年,西庇欧率军在迦太基本土开辟出第二战场,汉尼拔尾随而来。双方于前202年决战于扎马,汉尼拔第一次也是最后一次在战场上被打败。前201年,迦太基被迫与罗马订立了屈辱的“和约”:迦太基放弃非洲以外的所有领土;交出所有(除保留10艘以外)船舰;向罗马赔款1万塔兰特,分50年付清;未经罗马许可迦太基不得与任何国家交战。这次战争使迦太基的政治和军事力量受到实质性削弱。此后,它完全成了罗马的附属国,而罗马则成为了西地中海的霸主。第三次布匿战争(前149—前146)是一次强者欺凌和消灭弱者的战争。罗马一再提出无理要求,迦太基人被迫反抗。尽管迦太基居民在悲壮气氛中同仇敌忾,守城三年,但迦太基还是在前146年陷落了.所有居民被贩卖为奴,迦太基城被夷为平地。罗马在迦太基的废墟上建立了一个新的行省,称为阿非利加。 C对东地中海的征服  控制了西地中海的罗马为了向东扩张,又发动了三次马其顿战争(前215年至前204年,前200年至前197年,前171年至前168年)和叙利亚战争(前192年至前190年)。马其顿战争和叙利亚战争的结果是:罗马征服了希腊和小亚细亚,并在埃及建立了保护国。 至此,罗马人控制了整个地中海周边地区,版图跨越欧、亚、非三洲,奠定了以后罗马帝国的框架。 从公元前3世纪到公元前2世纪中叶,在100年的时间里,罗马人开疆拓土,扬威万里,他们成功的原因何在?罗马治下的希腊历史学家波里比阿认为,罗马人的征服伟业主要归功于罗马的政治体制和军事组织。 1.罗马政体是一种集君主政治、贵族政治和民主政治优点于一身的混合政体。执政官、元老院、人民大会、保民官彼此监督制约,达到制衡的目的,在保持高效率的同时又能够避免一方专权而导致腐败; 2. 罗马的军事制度及组织极为严密和完善,所以,罗马军队拥有极强的战斗力。 罗马的征服使其版图、财富和奴隶都大大扩展和急剧增加,也引起了经济结构、阶级关系和道德风尚等领域的重大变化: 1.由于战俘的大量捕获和贩卖,奴隶制有了明显的发展,以由家长制的、以生产直接生活资料为主的时期,转化为以生产剩余价值为主的阶段; 2. 大规模的、长时间的战争促进了罗马公民集体的分化和解体: a. 平民与其土地所有权的分离和奴隶劳动的排斥,使大量自由民无法从事农业生产,陷于破产的困境.他们颓废堕落、不事生产,完全依靠社会养活,在社会上形成了一股巨大的不稳定力量; b.元老贵族获取财富的几率越老越高,财富积累也日益增多。他们公开夸耀自己的财富,人们也以拥有财产的多少作为衡量一个人成功与否的标志; c.以骑士阶级为代表的中产阶级的兴起和发展是罗马大征服后公民集体分化的一种标志。(“骑士”一词起初是用来称呼军队中的骑兵,即在18个骑士百人队中投票的人。约前2世纪中叶,人们又把财产多于40万塞斯退斯但又不同于豪门贵族的公民称作骑士。骑士等级是共和晚期介于元老和平民之间的社会阶层,它以资金雄厚、经营灵活著称,主要从事商业和高利贷行业,充当“包税人”和公共工程的承包人。同时,这一等级也积极向政治领域渗透,参与各种政治活动,逐渐成为了罗马社会中一股重要的新兴力量.) 3. 罗马贵族和骑士一方面大肆侵吞公有土地,兼并同胞公民份地,另一方面又把大笔资金投向农业,从而造成意大利大地产的快速增长。由于富人们多使用奴隶进行耕种,奴隶制大庄园便得到迅速发展。奴隶制大庄园的兴起和各行省输入的廉价粮食,使小农大量破产,进而严重破坏了公民兵制度。 4.对希腊化东方的征服,是希腊和东方的一些道德观念与习俗为罗马人所接受。同时,大量的土地、奴隶和财富的涌入也使罗马人的贪婪心和占有欲恶性膨胀,昔日遵守纪律和为国效忠的理想逐渐淡化,奢侈腐化、柔靡堕落的风气蔓延开来。从而开始了罗马人道德与精神沦丧的过程。 二.后期共和时代(前146—前27年) 从公元前146年布匿战争的结束到公元前27年这段时期,是后期共和时代,这是罗马历史上极为重要的社会转型期:共和体制逐渐崩溃瓦解,伴随军事独裁的产生而一步步向帝制演变。百年间,罗马历史先后经历了改革派与保守派的斗争、共和派与独裁派的斗争、奴隶与奴隶主的斗争和军事独裁者之间的斗争,腥风血雨不断。 (1) 格拉古兄弟改革 罗马对外征服以来,疆域不断扩大,而士兵的需要量也越来越大。尤其是公元前2世纪中叶以后,罗马行省纷纷建立,对军队的需要量明显加大。然而罗马严格的公民兵原则以及公民农民的不断破产,严重影响了国家兵源的补充。为了解决这一问题,罗马贵族出身的提比略.格拉古和盖约.格拉古兄弟先后进行了改革。公元前134年,提比略.格拉古就任保民官后,提出了限制豪强兼并、保护小农利益的土地改革法案。法案规定:每人占有公地不得超过500犹格,有子嗣的,不得超过1000犹格,超占部分以偿付地价为条件收归国有,划成小块分给无地农民。提比略的土地法案招致了占有大量公地的元老贵族的强烈反对,最终,提比略及其追随者300多人被贵族杀害。公元前123年,提比略的弟弟盖约.格拉古当选保民官,他除了恢复其兄的土地法,还提出了粮食法,让城市贫民可廉价或免费从国家按月领取定量粮食。此外,还有审判法、筑路法和包税法。这些法案对于解救贫困失地平民,争取骑士阶级的支持都起了积极作用。盖约连选为前122年的保民官,但他却提出了给意大利同盟者以公民权的法案,这损害了罗马公民的优越感,引起了包括平民在内的所有罗马人的反感。元老贵族乘机反扑,再次施以暴力,杀害了盖约及其追随者3000余人。 格拉古兄弟改革在政治上打击了元老贵族和传统势力;在经济上,使贫苦农民得到土地,一定程度上缓解了土地集中的过程,部分贫民的生活条件得到改善。而盖约改革由单纯土地改革发展到多方面的社会改革,符合当时罗马社会的发展要求,具有明显进步性。但改革的失败终究表明,罗马共和国已由繁荣转入了危机时期,小农分化和破产的趋势已不可遏止。共和国的体制已无法适应新形势的需要了。 (2) 马略改革 格拉古兄弟改革的失败使解决兵源不足问题这一目标归于落空,这导致的危害在公元前110年至公元前105年对北非努米底亚国王的朱古达战争中充分体现出来。昔日纪律严明的罗马公民兵此时却变成了一群乌合之众,屡战屡败。公元前107年,马略当选执政官,获得朱古达战争指挥权,实行了一系列军事改革。第一,放弃征召有产公民服役的公民兵制,改行募兵制,凡志愿又符合服役条件的公民无论财产等皆可应募入伍;第二,服役期为16年,国家负担武器装备并发薪饷,退伍后分给土地;第三,属于同盟者身份的意大利城乡自由民和无产贫民皆可应征入伍。 马略的军事改革结束了罗马的公民兵制度,使大量的无产贫民加入了军队,解决了因小农衰微导致的兵源枯竭问题,既巩固了罗马政权,有稳定了罗马社会。罗马军队的战斗力迅速提高,很快就赢得了朱古达战争。但是,改革使原有的公民兵变成了长期服役的职业军队,开了“将可私兵”的风气,虽造成了一些军事将领的拥兵自重和飞扬跋扈,为日后军事独裁政治的产生创造了条件。 (3) 同盟者战争 公元前90年至公元前88年,罗马的意大利“同盟者”为争取与罗马平等的政治和社会地位掀起了一场反对罗马的武装抗争,史称“同盟者战争”。罗马征服意大利后,意大利各民族的拉丁化和罗马化趋势日益加强,但同盟者在政治之上没有公民权,不能参与罗马的政治;在经济和军事上,也不能参与份地和战利品的分配,但却要为罗马提供军饷和辅助部队;加之罗马元老院又经常干预同盟者的内部事务,这些引起了同盟者的强烈不满。前91年,保民观德鲁苏斯重提给予意大利同盟者公民权的议案,竟遭暗杀,意大利人愤而起义。起义的同盟者以科菲尼姆为首都,建立了起名为“意大利”的国家,与罗马分庭抗礼。罗马军团迅即前往镇压,但屡遭失败。最终,罗马作出让步,宣布凡未参加暴动的“同盟者”和在两个月内放下武器的暴动者可获取公民权。这一政策坚定了中间力量对罗马的忠诚,有效的阻止了起义的发展势头,同盟者战争不久即结束。 同盟者战争对罗马历史的发展影响巨大。首先,它使意大利人获得了罗马公民权,从而缓和了意大利人和罗马人的矛盾;其次,众多意大利人变成罗马公民,为罗马提供了一大批新的管理者,拓宽了罗马的社会基础;最后,战争加速了意大利各地的罗马化进程,促进了罗马人和意大利人的融合,为罗马意大利民族的最后形成奠定了基础。 (4) 苏拉独裁 在同盟战争中,马略手下的一个部将苏拉立下了赫赫战功,声望逐渐超过了马略。前89年,小亚的本都国王米特里达梯罗马内战无暇东顾而发起反罗马统治的米特里达梯战争,马略和苏拉为争夺统帅地位发生了冲突。元老院和公民大会分别将统帅权授予苏拉和马略,结果导致了二者之间的火拼。火拼的结果是苏拉取得了胜利,马略被宣布为人民公敌,出逃北非。随后,苏拉被“选举”为终身独裁官。为了巩固其独裁统治,苏拉采取了一系列措施:a.从骑士和新贵族中选拔300人为元老,以补充元老院名额;b.加强对公民大会的控制,恢复元老院对于公民大会通过的各种决议的否决权;c.增加法庭的数目,剥夺骑士等级的司法权力,而由元老充任法官;d限制保民官对于政府官吏的否决权,规定做过保民官的人不能再任国家的行政高职;e.分配土地给部下,拉近老兵和自己的关系.至此,罗马共和国已形同虚设,徒具空壳而已。前78年苏拉去世,其独裁形式却为后来的恺撒等政治野心家夺取共和国最高权力开创了先例。 (5) 奴隶起义 A. 西西里奴隶起义 共和国后期,奴隶与奴隶主的矛盾逐渐激化。公元前2世纪下半叶,西西里爆发了两次大规模奴隶起义。西西里划为罗马的行省后,这里肥沃的土地被罗马奴隶主占有,他们建立起大农庄,使用几十万奴隶从早到晚劳动,并残酷压榨奴隶。前137年,一名叙利亚籍奴隶优勒斯发动起义,领导起义者占领恩那城。同时,西南部的阿格里根特城也爆发了西亚籍奴隶克里昂领导的起义,他率领队伍到恩那与优勒斯汇合,在恩那建立了自己的国家,以优勒斯为王。起义者摧毁和消灭了占领区域内的许多奴隶主的庄园,但他们注意对小农经济予以保护,不损害农民的财产,因而得到贫民的支持。前132年,起义被镇压。 前104年,西西里岛爆发了第二次奴隶大起义,其导火线为涅尔瓦审查释放奴隶事件。当时罗马正和朱古达、森布里人和条顿人作战,而军队力量不足。元老院因此命令各省行政长官审查自由民出身的奴隶,并予以释放。西西里总督涅尔瓦得到命令后,就着手进行奴隶的审查,并释放了800多名奴隶。但后来,涅尔瓦接受了奴隶主的贿赂,停止了审查工作。奴隶们对此非常气愤,赫拉克里城附近的奴隶首先起义,他们推举萨维阿斯为王。起义者占领了特里奥卡拉城,建立了自己的国家,四处打击奴隶主农庄及军政机构。前101年,起义被镇压。 西西里奴隶起义沉重的打击了罗马奴隶主的统治,揭开了共和国后期大规模社会斗争的序幕。 B. 斯巴达克起义 公元前73年—公元前71年,南意的坎佩尼亚爆发了以斯巴达克为首的奴隶大起义。斯巴达克是色雷斯人,曾服役于罗马军队,后为争取自由而逃走,被俘卖为奴。公元前73年,斯巴达克被卖到加普亚城角斗士训练所。角斗士受到非人的待遇,要在角斗场上互相残杀或与野兽相博,以供罗马人取乐。斯巴达克和他的伙伴们不堪忍受角斗士的悲惨境地,决定起义。他们冲出角斗训练所,先到达维苏威火山,附近奴隶和破产贫民纷纷来投,起义人数大增。罗马军包围了维苏威火山,斯巴达克带领大家用野葡萄藤编成绳梯趁黑夜缒下悬崖,绕到敌后发动突袭,罗马军队惊慌而逃。斯巴达克起义军纪律严格,深得人民拥护,越战越强。至前72年,起义队伍已壮大至12万人。斯巴达克决定向北进军,但翻越阿尔卑斯山有不少困难,只得挥师南下。此时,罗马统治者任命大奴隶主克拉苏全力镇压起义。斯巴达克准备渡海去西西里岛,因缺乏船只,计划失败。后起义军内部分裂,力量受到削弱。前71年,斯巴达克在战斗中牺牲,而余部仍继续战斗达十年之久。 斯巴达克起义失败的原因有三点:第一,罗马奴隶制尚处于上升阶段,奴隶主阶级比较强大,在经济上军事上都还有足够的力量镇压起义;第二,起义队伍缺乏明确的革命纲领,孤军奋战,使自己在政治上陷于孤立;第三,起义军成份复杂,要求不一,因而在战略和进军路线上发生意见分歧,导致两次分裂,严重削弱了战斗力。 斯巴达克起义不仅是古代罗马规模最大的一次奴隶起义,而且在组织性、纪律性方面都代表了罗马奴隶起义的最高水平。起义产生了重大的历史影响:首先,沉重打击了罗马奴隶主阶级,削弱了罗马国家的政治军事力量;其次,动摇了罗马共和国的统治秩序,加速了罗马政体由共和制向帝制过渡的历史进程;第三,推动了奴隶制生产关系的变化,导致隶农制的剥削形式逐渐增多。 (6) 前三头政治与恺撒独裁 A. 三头结盟 斯巴达克起义平息后,罗马的权力真空被三名实力人物填充:镇压斯巴达克起义的大财阀克拉苏,凭借剿灭海盗和胜利结束米特里达梯战争的庞培,野心勃勃的朱里亚贵族恺撒。这三个人都与元老院关系不睦,为了共同反对元老院的有关政策,他们于公元前60年秘密结成政治同盟,史称“前三头同盟”。根据协议,三方促成恺撒当选前59年的执政官,恺撒在任期内尽量设法批准庞培在东方所实行的各项措施,并设法通过一些有利于骑士的法案。当恺撒执政官期满,则出任高卢总督,任期5年。公元前56年,为了弥合同盟之间的裂痕,加强团结,三头在埃特鲁里亚北部的路卡举行会议,史称“路卡会议”。会议决定:恺撒续任高卢总督五年;庞培和克拉苏则出任公元前55年的执政官,任满后庞培出任西班牙总督,克拉苏则为叙利亚总督。但克拉苏求战心切,任期未满就赴任叙利亚总督,终因轻敌冒进于前53年在帕提亚阵亡,“三头同盟”遂成为“两头对峙”。 B. 三头火拼 克拉苏死后,为了抗衡在高卢节节胜利进而势力日渐坐大的恺撒,庞培与元老院联手。前49年,元老院责令在高卢任期满后解散军队,否则以公敌论处。恺撒虽断然进军罗马。庞培和元老贵族逃亡希腊,试图在希腊待机反攻。前48年,双方在法萨卢展开决战,庞培战败,逃至埃及后被杀。 C. 恺撒独裁 前45年,恺撒被元老院任命为终身独裁官。他继苏拉后,又一次在罗马建立起独裁统治。其间,为加强自己的统治、恢复国家秩序,恺撒实行了一些改革。 在政治上:1.调整元老院构成成分,选入一些非贵族出身的“新人”,并增加元老人数;2.颁布新法,严惩贪污勒索的行省总督,维护行省居民的利益. 在经济上:1.废除包税制,规定由国家征收直接税;2.在各行省给大量退伍老兵、贫苦农民以份地(在马略以来的雇佣兵制下,老兵作为小奴隶主已成为社会的重要社会基础)。 凯撒的政策赢得了公众拥护,但却触及了元老院尤其是一些共和派贵族的实际利益,遭到他们的强烈反对。公元前44年,以布鲁图和卡西约为首的共和派贵族将恺撒刺死于元老院议事厅,恺撒独裁结束。 (7) 后三头政治 A三头结盟 恺撒死后,罗马政坛上又出现了三位重要人物:恺撒的大将安东尼,恺撒的直接继承人屋大维,骑兵长官雷必达。三人于公元前43年公开结成政治同盟,史称“后三头同盟”。三方协议分治天下五年:安东尼统治高卢;屋大维控制非洲、西西里与撒丁尼亚;雷必达得西班牙;意大利和罗马由三人共治。这种瓜分统治范围的协议后来由罗马公民大会予以正式批准,他们还被授予“建设国家的三头”之衔。从此,这种违反共和原则的“三头政治”具有了公开法定的性质。当时的东方尚处于共和派控制之下,由安东尼和屋大维负责征讨。前42年,安东尼和屋大维在马其顿的腓力比附近击败共和派,卡西约和布鲁图相继自杀。在随后的公元前40年,三头重新划分势力范围,决定:安东尼统治东方行省,负责对帕提亚的战争;屋大维统治西方行省;雷必达统治阿非利加;意大利仍由三人共管。此后,安东尼全力经营东方,而屋大维坐镇意大利逐渐与元老贵族达成谅解。前36年,屋大维肃清了小庞培的势力,又解除了雷必达的军权,进而完全控制了罗马西部地区,形成了与安东尼的两头对峙。 B两头火拼 公元前37年,安东尼与埃及女王克里奥帕特拉正式结婚,并声称要将他治下的罗马领土赠给克里奥帕特拉和她的子女。罗马对此非常愤怒,屋大维趁机向安东尼发起挑战。前32年,屋大维正式向埃及宣战。屋大维军与安东尼和克里奥帕特拉联军决战于希腊西海岸的亚克兴海角。亚克兴海角战役是罗马内战史上最重要的一次海战,结局是屋大维获得胜利,安东尼与克里奥帕特拉战败逃亡,后在埃及双双自杀。埃及成了罗马帝国的一个行省。 此后,屋大维以胜利者的姿态在罗马进行了一系列政治制度改革,一劳永逸的结束了共和政体。帝制时代降临了。 |

古罗马史之共和时代 古罗马共和广场

更多阅读

《地缘看世界》—欧洲—古希腊篇总第十五回希腊半岛及周边地缘分 煮酒论史之地缘看世界

第十五回希腊半岛及周边地缘分析相信已经有很多朋友,在期盼欧洲部分的开启了。其实既然这个帖子的标题是“地缘看世界”,作为现代世界体系的塑造者,欧洲一定应该是重点解读的对象。不过知彼之前,我们首先要知己,所以在此之前深入了解一

转剑网三 他们说,这是安史之乱时的各门各派。 剑网三安史之乱剧情

看到这个被虐的不行,拿来给大家分享,我想剑网三之所以会让如此多的人发出一如基三深似海的感叹,引发自从渣了基三就没有然后的虐文,就是因为不光游戏里无处不在的基友,更是这恢弘的历史背景,和让人舍弃不下的NPC吧。。。各门各派每个NPC都

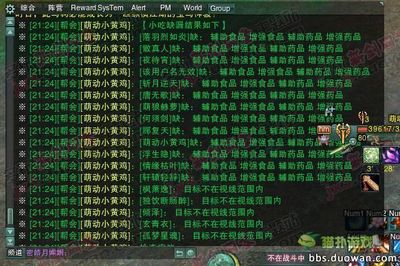

新剑网三:安史之乱团队检查团队监控小吃小药检查团队装备分检查

安史之乱 团队检查 团队监控 小吃小药检查 团队装备分检查各种查提供的功能和特点:1、小巧可爱没有任何UI界面,只有头像右键菜单和快捷键一枚。2、发布团队小吃评分(根据内置列表满分100)检查小吃好坏用 避免浑水摸鱼吃一些垃圾小吃。3

安史之乱后唐代宗平定桀骜不顺的“河北三镇” 安史之乱怎么平定的

安史之乱后唐代宗平定桀骜不顺的“河北三镇”2012-12-10 17:09:41 来源:论剑历史网(转自光明网)安史之乱历时8年,唐廷借助回纥之力,最终将叛军从河南赶回到河北,但朝廷并未能实际控制河北,只是命其各统其众而已:李宝臣(原名张忠志)为成德节

从安史之乱到藩镇割据 唐末藩镇割据图

从安史之乱到藩镇割据一、安史之乱的产生所谓的安史之乱,并不能看做是偶然发生的。它的出现也有着一定的历史渊源。首先,经历了五胡乱华后所建立的唐朝,胸襟是比较开阔的,所以他们对少数民族多是比较信任的,不仅在唐玄宗时期,在唐太宗的

爱华网

爱华网