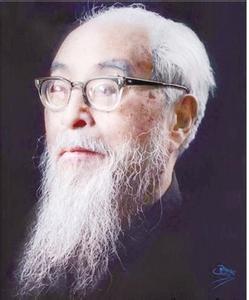

冯友兰(1895—1990),著名的哲学家、哲学史家和教育家。1895年12月4日出生于河南省唐河县祁仪镇。父亲冯台异,母亲吴清芝。冯氏祖籍山西省高平县,清初来到河南省唐河县以酿酒为业。

1901年6岁入家塾开始读书。

1904年随父母居武昌。

1907年父亲冯台异任湖北省崇阳县知县,举家迁往,随师爷读书。

1908年冯台异病逝,与弟妹随母亲返回故里河南唐河县读书。

19l0年15岁的冯友兰考入唐河县立高等小学预料。1911年考入开封中州中学;1912年冬17岁考入上海中国公学,学逻辑和哲学。

1914年与任载坤订婚。1915年考入北大法科,又转入哲学门。1918年毕业,与任载坤结婚。任河南第一工业学校教员。

1919年24岁创办《心声》,考取公费留美,到纽约。1920年入哥伦比亚大学,访泰戈尔。1923年28岁毕业于哥大博士学位,回国,任中州大学教授兼哲学系主任、文科主任。

1925年30岁任中山大学哲学系教授兼系主任。1926年任燕京大学哲学系主任。1928年任清华大学教授兼秘书长。1929年辞秘书长,任哲学系主任。

1933—1934年38岁赴欧洲讲学。

1937年42岁到长沙临时大学任哲学系教授。1938年到昆明任西南联大文学院院长。先后兼任清华研究所所长、应聘教育部部聘教授。1946年撰《国立西南联合大学纪念碑碑文》,赴美国任客座教授,获普林斯顿大学名誉博士学位。

冯友兰先生在1949年以后的表现及其"成果"实在不愿多费笔墨了。

1949年54岁辞清华校务委员会委员职务,致信毛泽东。参加土改,开始自我批判。

1955年,60岁时写《批判梁漱溟先生的文化观和"村治"理论》。1958年再次自我批判,63岁下放农村劳动半年。1966年"文革"中遭批斗、抄家。1968年据毛泽东一句话,允许回家。

1969—1976年写成《向孔家店反戈一击》,《我在文化大革命中的收获》、《对于孔子的批判和对于我过去的尊孔思想的自我批判》、《从个人的体会谈批林批孔同团结教育改造知识分子的关系》、《咏史二十五首并序》、《长怀化雨恩》等莫名其妙的文章。

1977年82岁又因与"四人帮"的关系问题再遭批判。夫人任载坤病逝。到1982年87岁才说清楚,允许出国,生活正常。

1984年89岁任中国文化书院名誉院长,《中华孔子研究所》名誉所长。

1989年94岁高龄曾签名呼吁政府与学生对话。这家伙,身体太好了!真搞不清楚这位哲学家脑子里是些什么东西。

1990年写成《中国哲学史新编》第七册,11月26日95岁的冯友兰病逝。

任继愈是冯友兰侄女冯钟芸的丈夫。冯钟芸是冯友兰之弟冯景兰之女。

当代中国最有名望的思想家:熊十力、金岳霖、冯友兰。

有人说:中国人因有严复而知西方学术;西方因有冯友兰而知有中国哲学。讲课河南话,略带口吃。

冯友兰与张岱年的区别:50年代期间思想改造,冯主张先批判后讲解;可刚毅木讷的张岱年脑袋不"开窍",固执地认为,怎么也得先讲清楚了再批判。(可见冯友兰多么"灵活"!)

张岱年的哥哥张崧年,即有名的张申府。

据说,胡适曾有言:"天下蠢人恐无出芝生右者。"我首先不太信胡适会说这种话。但我还是比较相信这句话,虽然不可能是胡适说的。因为1949年以后的冯友兰先生,实在不知道自己在做什么!

正如书中所述,冯友兰先生是最有争议的人物,难以画象。

上海中国公学的背景:1905年11月2日,日本文部省公布《取缔清国留日学生规则》,对中国学生入学严加限制。东京8千多名中国留日学生罢课抗议,陈天华愤而蹈海,各省留学生一时退学返抵上海者达3千多人。为了使回国学生不致失学,留学生中的姚宏业、孙镜清等多方奔走,劝募经费,于上海北四川路横浜桥租民房为校舍,筹办中国公学。两江总督端方"饬财局每月筹拔银一千两",派四品京堂郑孝胥为监督,革命党人马君武、陈伯平任教员。1906年2月开学,共招学生318人,分大学班、中学班、师范速成班、理化专修班,不少学生参加革命活动,胡适就是首批学生之一。不久,由于经费问题,又发生江苏学生50多人集体退学事件,姚宏业为唤起社会关注,愤投黄浦江自尽,清政府于1907年拔吴淞炮台公地百余亩兴建校舍,大清银行借款十万元,公学得以建成。原来这个学校是这个原因建成的,以前没有这方面的介绍。

冯友兰的主要哲学思想:

一、冯友兰认为中国哲学的弱点之一就是逻辑不发达。中国最缺乏理性主义的训练。对的,冯先生看问题准!

二、新文化运动存在两派,其区别是:承认不承认帝国主义的侵略是中国贫穷落后的主要原因,接受不接受马克思主义为政治上和学术上的指导思想。承认和接受的一派就是左翼;不承认和不接受的一派就是右翼。

三、近代的中国为什么没有科学呢?冯先生认为:中国不如西洋,是由于中国没有近代科学。中国之所以没有近代科学,并不是由于中国人不能,而是由于中国人不为。在中国传统里,人注重于"他是什么",而不注重于"他有什么"。中国人更重视人的品质和修养。他说:"中国哲学家不需要科学的确实性,因为他们希望知道的只是他们自己…在他们看来,智慧的內容不是理智的知识,智慧的功能不是增加物质财富。在道家看来,物质财富只能带来人心的混乱。在儒家看来,它虽然不像道家说的那么坏,可是也绝不是人类幸福中最本质的东西。那么,科学还有什么用呢?!

四、普通人虽然皆有其理想人生,有其哲学,但其哲学多系从成说或直觉得来。哲学家不但持一种哲学,且对其哲学有精细的论证、系统的说明,持之有故,言之有理。哲学家与普通人的区别,正如歌唱家与普通人的区别。人当情之所至,多要哼唱几句,然而歌唱家之唱,因其专门的技术,与普通人自不同。

五、人生是什么?人生即是我们人之举措设施。"吃饭"是人生;"生小孩"是人生;"招呼朋友"是人生;艺术家"清风明月"是人生……问人生是人生,讲人生还是人生,这就是人生的真相。人生不是空洞的,人生就是每时每刻实实在在的生活。"活着就是为了活着,活着就得活着"。

六、真正的哲学,系将过去的思想与事实问题接近,把活的事实与思想打成一片,这才是哲学家应有的责任。我认为,太对了。冯没说透,我认为,哲学家应当知道从哪些角度思考问题,告诉人们怎么去思考问题、解决问题,把人们心中的疑惑解开,透亮。

七、"七、七"事变:1937年7月7日晚,宋哲元带着部队撤离北京,但日本人是过了几个星期后才进城接收政权的。这是怎么回事呢?

北大、清华、南开学子们南下长沙、昆明,感觉就同晋人南渡、宋人南渡相似。

八、冯先生的"四大境界说":

境界一词,原指疆界、景象。佛家给了其特定说法:"六境"指六根之官与六尘之接触,而产生的意识形态。这是一种主观感受。冯友兰先生说的"境界"是指由人的主观觉悟和了解造成的精神状态。依据人对自己与世界的了解程度,可分为四种境界:自然境界、功利境界、道德境界、天地境界。

自然境界:顺其自然,"凿井而饮,耕田而食,不知不识,顺帝之则"、"日出而作,日落而息,不识天工,安知帝力"。自然境界的人,浑浑噩噩的混日子,以近乎本能的状态行动着,"少知寡欲,不著不察",生活纯朴自然,常常得到道家的赞美!自然境界中,人是自然的必然奴隶,他们是顺自然,但是被动的顺、无奈的顺。这不应当是人的追求目标。

功利境界:自然境界中的人无欲无求,随着人们对世界的进一步了解,人们进入满足"我的要求"的阶段,追求"我"的名和利的功利境界中。功利境界的特征是:为利为名,"求名于朝,求利于市"。冯友兰认为,现实社会中,绝大多数人都处于功利境界中,这是常人的境界。功利境界的人心态各异,所干的事、求名求利的手段五花八门、无奇不有,但无论怎样,他们的目的是相同的—名与利。就社会而言,从自然境界向功利境界过渡,是社会的进步与发展。这个阶段中,"欲将取之,必先予之"、"主观为自己,客观为别人"等等,从根本动机上讲,都是功利境界。冯友兰特别强调,人们常常崇拜的英雄,就其功业说,可能十分伟大,但就其境界说,并非十分高尚。英雄和奸雄,虽然一个流芳百世,一个遗臭万年,但他们的境界是相同的!事实上,古今中外,许多处世哲学、宗教信条、格言谚语,口头上都标榜仁义道德,实际上却成不了仁,取不了义,不是高层次的境界,同样是功利境界。

道德境界:功利境界是很不完善的人格,或不很完善的人格,必然被较完善的人格所否定。这种比较完善的人格状态,就是道德境界。其特征是:"行义"。"义"与"利"相反。求己之利,是"利";求社会公益的利,称之为"义"。把社会的利永远高过自己之利,只要有一颗廓然大公的心来行事的人,就处于道德境界中了。至于产生什么效果,是无关紧要的。

天地境界:一般认为,一个人能毫不利己、专门利人,就己经是一个很高尚的人、纯粹的人了。但冯友兰不这样看,有道德的人,还不是一个理想的人,还有一个更高境界的人,就是"事天",了解天地自然,尽量发展,尽事天、乐天,有更广大的胸怀和更高尚的气节,"与天地比寿,与日月同辉"。有些类似于宗教神秘主义色彩,冯先生承认,宗教可以使人接近于天地境界。

冯友兰弟子郑敏说过"人生境界说"对她的影响:"冯先生关于人生境界的学说,启发了我对此生生存目的的认识和追求。人来到地球上一行,就如同参加一场越野障碍赛,在途中能支持你越过一次次障碍的精神力量,不是来自奖金和荣誉……只有将自己与自然相混同,相参与,打破物我之间的隔阂,与自然对话,吸取它的博大与生机,也就是我所理解的天地境界,才有可能越过"得失"这座最关键的障碍,以轻松的心态跑到终点。"比喻的好!

九、关于人生成功的因素分折。冯先生认为,人生过程中,有三种因素相互配合:一是"才"(人的天资);二是"力"(后天的努力);三是"命"(人生的机遇)。

人也有三种成功:

一是道德上的成功,叫"立德";

一是事业上的成功,叫"立功";

一是学问上的成功,叫"立言"。

因为这三种成功的性质不同,所以配合的成份也就不同:

大致说来,学问方面"才"占的成份多;

事业方面"命"占的成份多;

道德方面"力"占的成份多。

十、冯友兰的"六书纪贞元":"三史释今古,六书纪贞元"。六书是:《新理学》(1938年)、《新事论》(1939年)、《新世训》(1940年)、《新原人》(1942年)、《新原道》(1944年)、《新知言》(1946年)

冯友兰的这些哲学思想,相当有水平!

爱华网

爱华网