题主问物理和生物似乎都有很大的坑没有填上,那化学有什么比较大的坑吗?

而我认为,实际上,化学本身就是一个坑。

无论是我开始学化学的时候,还是我正式进入化学研究领域之后,都在无数次的听到这句话:

化学是一门实验科学,一门经验科学。

也就是说,化学到现在,很难找到一个能够绝对支持并指导绝大部分实验结果的理论,也许除了元素周期表?

当然这么说也并不确切,当我们从物理化学的角度来思考化学这门学科的时候,其实已经有了很多比较成熟的理论。但是这些理论在实际应用中常常牵扯到极为复杂的计算和大量的简化过程,最后只能用来推断很简单的模型,根本无法应用于指导实验,更别提精确地推导结果了。

所以说去年的诺贝尔化学奖 2013年诺贝尔化学奖揭晓:为复杂化学尺度创立了多尺度模型,其实这在用理论来指导实验的大方向中只是非常小的一步,但是即使是这样小的一步,在化学里也难到了、重要到了可以颁发诺贝尔奖的程度。

在现在的化学界的大部分研究方向(也许除了一部分物理化学)里,研究问题的方法仍然是:

1、梳理之前的成果,归纳出一个符合逻辑和基本理论的猜想。

2、按照这个猜想尝试新的反应或者结构。

3、如果成功了,就为这个猜想增添了证据和实例,这个猜想就有可能更接近事实。

4、如果失败了,就为这个猜想增加更多的限制条件,或者创造一个新的猜想。

这个流程里面存在一个非常严重的问题:之前的实验结果和由其归纳出的猜想未必具有相关性。说的简单一点,其实和中医理论有点类似,你做不出对照组,排除不了其他条件的干扰,也完全无法遵从奥卡姆剃刀的原理。这就导致了化学领域无论是理论还是实验结果,都更像一个个分散的点,我们知道这些都是一棵树上的果实,但是这棵树太大了,我们摸不到它的主干和它的根究竟在哪里。

维基对化学的定义是:

化学是一门研究物质的性质、组成、结构、变化,以及物质变化规律的科学。

所以我个人认为,化学的问题就在于:我们在研究物质的性质、组成、结构、变化方面已经做得很好了,但是在研究物质变化规律方面,还差的太远。

有点类似于盲人摸象一般吧。

【余旷的回答(227票)】:

搞了六年的理论化学,今天就献个丑。以下观点纯属个人看法...

首先引用一段在理论化学界颇为恶俗的,来自狄拉克的开场白:

“The fundamental laws necessary for the mathematical treatment of a large part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty lies only in the fact that application of these laws leads to equations that are too complex to be solved.” —— Dirac

这段话的历史至少长于半个世纪。在二战前,伴随近代物理学在统计力学,量子力学和狭义相对论方面的突破,所有可观测的化学现象的物理基础,及描述全部化学所需要的数学方程都已经建立完成。在理论上,只要有拥有足够的计算能力,求解薛定谔方程(对于重元素而言考虑相对论,是狄拉克方程),结合统计力学的几个基本公理就能精确预测宏观尺度下所有的化学反应。而此后理论化学的发展,基本上都可以被认为是求解这几个基本方程的数值方法的发展。从这一点上来看,迄今为止,现代化学没有本质性的新发现,也不存在终极性的理论问题。化学仅仅是一门研究如何在原子分子尺度上利用现有物理规律而为人类牟取利益的应用科学,而理论化学的未来,需要在小数点后的数值上去寻找。(我就不说小数点后第六位了,咱还没到那精度...)

因此,当代理论化学的首要任务就是为化学的不同分支提供各种近似数值算法。对定态薛定谔方程的求解导致了各种第一性原理方法(HF,MP2,CI,CC, 各种CAS还有QMC...)和密度泛函方法的建立。对含时薛定谔方程的求解导致各种所谓动力学方法的建立,包括wave-packet method,surface hopping, semiclassical method 以及各种基于路径积分的方法。对于统计力学方程的求解则成为整个分子力学领域的基础。各种方法之间相互交叉渗透,比如ab initio和分子力学结合产生各种基于ab initio的力场以及AIMD/CPMD;路径积分和统计力学结合产生处理量子统计力学的RPMD等等。总而言之,都是基于几个基本方程衍生出来的数值方法,可以用模拟(simulation)一词来概括。这些方法在各化学分支中的具体应用也通常被称为计算化学。一般而言,这些方法的基础是普适的,其主要挑战在于有效地平衡计算精度和计算速度。

同时,考虑到计算能力的限制,直接模拟能够解决的体系太过有限,远远不能满足实验对理论的需求。所以,理论化学的另一个重要任务是,在数值模拟的基础上,结合我们对物理本质的理解,构建比基础方程更为高级,更为简洁的理论模型,用于描述某一类特定的问题。比如用于描述化学反应动力学的各种版本的过渡态理论,Marcus理论,或者用于描述蛋白折叠的landscape theory,再比如描述气体吸附的朗格缪尔模型,应用于谱学领域的Kubo模型等等。此类模型微观上可以由数值模拟验证,宏观上可以和实验直接对比。物理含义简单清晰,数学上易于计算。理论化学家使用来自模拟的参数后可以做定量或者半定量计算,实验化学家可以用来做简易的定性分析,其好处不言而喻。其缺点是解决的问题更加特异化,不够普适,在特定条件下存在失效的风险,需要使用者有良好的理论素养。

这样看来,现代理论化学的发展坚实而富有成效。然而遗憾的是,理论化学和实验的结合仍然存在巨大的问题。总体体现为误差大,只能定性不能定量。再就是只能解释无法预测,也就是马后炮居多。根本原因当然在于计算速度慢,所以需要实验者提供先验信息以限定范围,而这些信息实验则未必能提供。比如在催化剂结构形态不明的情况下去预测催化机理,就基本靠蒙,而理论预测固体结构所面临的采样问题现阶段又根本无法解决。更不用提很多实验本身就存在现有技术条件下难以控制的误差,比如有机中合成者的各种“手艺”问题...

另外,我以为还有一种因素阻碍着化学理论和实验的结合,我称之为化学中的“中医”问题。其来源在于在物理学取得足够的进展之前,化学已经独立发展了很长的时间,形成了一个庞大的体系。这座流沙上的城堡完全依靠对实验现象的经验性总结而建立,充斥着各种真真假假虚虚实实的完全不可控的bug(正如楼上吐槽文所描述的那样)。典型的比如勒沙特列原理,相似相溶理论,价层电子对互斥理论,神奇的8电子或者18电子稳定结构,原子外电子的排布规则,甚至包括量子化学已经开始兴起时建立起来的软硬酸碱理论以及共振论。这些经验性的唯象理论缺少坚实的物理基础,无法定量描述问题,但是足够简单,易于理解,且定性疗效好,姑且称之为化学中的“中医理论”。令人遗憾的是,几乎每一个化学专业的本科生头两三年接触的几乎都是这种类型的理论。因此很多没有进一步深入学习理论化学就进入科研工作的学生都多少缺少理论素养,而习惯了这种唯象的思维方式。化学专业的学生容易养成一些不求甚解的实用主义心态,即没有耐心也没有能力对理论问题进行深入而严格的探讨。他们再去和理论方向的学生交流时就容易陷入中西医之争时常见的套路了。而某些学者发文章时喜好炒作概念,经常使用描述性的语言,定义模棱两可的术语,助长了这种风气。纯经验理论中的bug和理论化学本身在计算规模上的困难造成了化学理论无用论的流行。我曾经非常激进地认为普通化学这门课应当废除,化学专业应当从基础量子力学开始学起。我现在的观点是,这些理论可以有,但是要尽可能严格化,数学化,规范化,正如中医可以有,但是应当逐步地科学化一样。实际上这完全是可能的。勒沙特列原理或者相似相溶理论完全是热力学和统计力学的特殊推论,酸碱的软硬与能量的二阶导数存在联系,共振论可以经由现代价键理论而归入量子化学,原子的带电量可以由各种布居分析方法定量,本身并不存在的分立的单电子轨道(比如有机中常用的前线轨道概念)也可以表述为数学上较为严格的Natural Orbitals,而Natural Bond Orbitals则有效地复活了路易斯结构式的精神。化学理论严格化的好处在于:1)变定性为定量,有效提高预测精度;2)统一概念,避免讨论问题时嘴上说着A,脑子里想的却是B,实验上测的是C,手头算得是D,最后牛头不对马嘴的情况。

总结以下结论: 1)当代化学理论根植于近代物理学发展的沃土,其逻辑基础已经十分完备;2)化学理论目前给人造成混乱的印象,是历史遗留问题。主要是大量经验性唯象理论未经严格化,语言使用缺乏规范。3)化学理论的发展障碍,不在于基础的不坚实,而在于大自然体系本身的复杂性。

最后,列几个理论化学界当前的主要方向,纯属个人意见,水平有限,遗漏不补...

1)准简并体系的电子结构问题,即所谓multi-reference或者strong static correlation的问题。

2)密度泛函理论中的self interaction error的修正问题。

3)高精度计算分子间弱相互作用的问题。

4)激发态计算(包括孤立和延展系统)。

5)溶剂化效应。

6)大尺度(纳米至微米)模拟及多尺度嵌套模拟。

7)Rare event采样和全局优化问题。

8)可靠的力场参数发展方法。

9)原子核量子效应的模拟。

10)电子/原子核耦合运动(波恩-奥本海默近似失效)。

11)过渡态理论的修正,化学反应动力学。

【无码喂羊的回答(1063票)】:

如Smile Zhu所说,化学方面的理论基本都是坑。

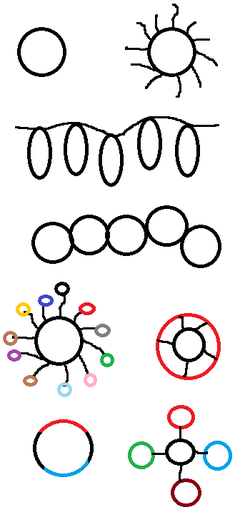

打个比方,物理的研究成果是这样的:

而化学成果是这样的:

皮球不推不会动,推了会向力的方向移动,越动越快,但是快到一定程度就到极限了。

木球有类似的表现。

塑料球有类似的表现。

铁球有类似的表现。

铜球有类似的表现。

铅球有类似的表现。

……

我们发现了

【推球定律】。

氢气球的表现不一样。氢气球是个例外。原因不明。推球定律不适用于氢气球。

类似地,推球定律不适用于氦气球。

……

我们发现了

【反推球定律气体】。

皮球放在水里表现不一样。水是个特殊因素。推球定律不适用于水中。

铁球在水中的表现符合推球定律。

铜球在水中的表现符合推球定律。

铅球在水中的表现符合推球定律。

……

我们发现了

【推球定律普适材料】。

……

……

……

======================

感谢各位的赞同 但是本答案主要是吐槽 如果点赞同请先点一下 @smile zhu

=======================

7.2

赞多了就有点战战兢兢 还得替化学说两句好话

因为题主问的是化学中有哪些大坑,我看到Smile Zhu的答案,心有戚戚,所以写下这个吐槽的答案。学化学的人自己都很清楚化学理论的不完备。化学本身确实不是严密的,因为以当前的计算水平和理论水平,不足以从最基本的粒子出发来得到严密的化学理论。

但是这不意味着化学就是 “伪科学” “骗子”,更不意味着化学 “无用”、 “浪费”。基于客观的可观测可重复可证伪的实验得到的结果都是可信的,也已经为人类社会做出了巨大的贡献。理论要不断充实,但实际的应用不可能原地踏步。就像人类在发展出结构力学之前已经建成了许多实用美观的建筑。因为缺少足够强大的理论支撑,很多化学研究称得上步履维艰,但是为了求索也好,为了糊口也好,很多科学工作者还是艰难地做出了很多对人类直接有益的工作。

如果说数学是一切真理的基础,物理是一切物质与能量的基础,那化学的研究对象的确可以看做物理学的一个统计结果,类似地,生物学的很多研究对象也可以看做化学高度有序自发进行的结果,医学也不过是生物学的分支之一。但是生病了不能等着数学和物理学来救人啊。

最后扣个题:我个人觉得,化学重大的未解问题,包括但不限于:

1)大量微观粒子的行为如何用数学方法描述

2)如何从某一状态某一时刻下物质的状态推知另一状态另一时刻下物质的状态

3)如何通过物质的微观结构准确预测其宏观性质

估计此生无望。

【云竞的回答(40票)】:

鉴于塑料、橡胶、纤维等各色聚合物高分子材料占据了人们生活的绝大部分,科研狗来说一个高分子化学中的问题吧,即环状高分子的制备与生产。

以下“聚合物、高分子”为同义词。

众所周知,绝大部分的聚合物材料都是以线性和线性交联为主的,一个小分子结构单元重复了成千上百次,分子量大量增加,变成一条又长又卷曲的“线”,无数条这样的“线”有序或无序组成在一起,即为我们日常的聚合物、高分子。从我们平日所用的PS(聚苯乙烯塑料)、PC(聚碳酸酯塑料),到硫化橡胶(交联的线型聚合物),甚至液态的高分子涂料等等,可以想象,都是以线型分子为基础单元的。

可是,一条“线”总会存在头头和尾巴吧?别小看这头头和尾巴对整个聚合物的性能的影响,它的存在与否或是线上那只占千分之一甚至几十万分之一的基团,一直都是高分子化学中的热门研究领域,分子链的两个末端对聚合物的性能占据至关重要的地位。但是,环状聚合物便没有以上的的问题了,这一条“线”的头尾连接在一起,原本存在头尾的“线”变成了一个没有头尾的环,聚合物的性能随即会发生显著改变,甚至,我们可以进一步制备各种又神奇又奇葩的产物:

简而言之,在诸多研究的论证之下,环状高分子普遍要比传统线型高分子性能优越得多,如在溶液性质、拓扑结构、流变学性质、电学性质等等,甚至可能会带来聚合物界百年来的巨大革命。许多人一看,乐了,既然环状高分子性能那么好,那为啥生活中环的塑料、橡胶、纤维、涂料等等不能大规模生产造福人类呢?

这里要从高分子的聚合机理说起了,不过为了方便大家理解,我在这里采用以下简化描述。

一条高分子链要形成环,可以通过两种方法,一种是从小环直接扩大成大环的扩环法,一种是把线型的高分子首尾相接,而前者机理复杂,适用的原料总类极少,可以忽略不计,环一般以后者为主。

线型高分子要首尾相接,首先我们得要有个可以链接的“搭扣”吧?于是,科研工作者们得在线型高分子的头拴上A基团,然后在尾巴拴上B基团,AB即为可以相互链接在一起的“搭扣”,如下。

有些聚合物的A或B是从一开始就自带的,有些则是要从自带的改性成合格的“搭扣”,有些则是要通过复杂的方法链接上去。只要涉及到有机反应,一定有很多副产物产生,光是分离提纯就是非常艰难的事,况且A和B的键合效率也不会很高(多亏Shapless发展了点击化学,缓解了不少)。光是以上两点就是非常困难的一项了,可以为这样就完了吗?A和B基团作为额外插入的“外来客”,有可能会对聚合物性质造成一定影响,而没有A和B咱又不能连起来,这悖论至今难以调和。有些聚合物的A或B是从一开始就自带的,有些则是要从自带的改性成合格的“搭扣”,有些则是要通过复杂的方法链接上去。只要涉及到有机反应,一定有很多副产物产生,光是分离提纯就是非常艰难的事,况且A和B的键合效率也不会很高(多亏Shapless发展了点击化学,缓解了不少)。光是以上两点就是非常困难的一项了,可以为这样就完了吗?A和B基团作为额外插入的“外来客”,有可能会对聚合物性质造成一定影响,而没有A和B咱又不能连起来,这悖论至今难以调和。

除了这些便没困难了?TOO YOUNG TOO NAIVE,下面这个才是难中之难。高分子的成环必须在极稀条件下进行,往往好几升的溶剂才能用于反应零点几克的关环,否则你将得到:

以及更长的---AB---AB---AB---AB---AB……以及更长的---AB---AB---AB---AB---AB……

简而言之,精细的“搭扣”制作、苛刻的分离提纯、极稀成环条件等等使得大规模生产几乎趋于无望,高成本的投入往往只能得到极少的产物,所以,面对环状聚合物的优异性能,咱们只能望洋兴叹了。

呼,好累,谢谢各位。

【刘栋的回答(106票)】:

没有一个骨架理论支撑,每次觉得总结到了一个规律之后总会冒出一堆的东西来告诉你:我是例外我是例外,你来咬我呀!!o(╯□╰)o

【张驰的回答(44票)】:

化学的英文chemistry就说的很明白了。

chem is try

化学嘛,就是试!

理论上觉得这个东西可能会有这个效果,做出来试试呗,还真有,成了!

可是它就是没有,那能怎么办,这才是常态,再做呗。

这个东西有这个效果,看看里面有什么成份,哪个是起主要作用的,就开始一个一个分离一个一个分析着试验呗,,我们做点单体看看成不成。做出来一看成了,问题又来了,那为什么这种单体会有这个效果呢,咦,就发(xia)现(bian)了一个新的理论。

【韦嵥的回答(45票)】:

就不说理论方面的东西了,从实验应用的角度化学要解决的东西有很多,很多还是和日常生活有关的。就拿无机材料来说,目前有很多神材料中许多有害或者稀有的元素都是无法代替的。

例如各种器件设备中要用到的透明电极材料ITO(铟掺杂的氧化锡),其中的铟就是一个比较昂贵而稀有的元素。现在唯一能工业生产并大规模应用的透明半导体IGZO(铟镓掺杂的氧化锌),也必须要用到铟元素。能不能去掉铟元素而达到更廉价且相近的性能,一直是很困难的问题。

再例如应用在许多精密仪器中的压电材料(例如B超探头),现在都是PZT(钛酸铅锆)为主。其他的新材料要么性能不如PZT,要么无法工业应用。而PZT中含有铅,属于有毒元素,能不能去掉铅,达到对环境友好且又能得到同样的性能,也是无机化学需要解决的一大难题。

再例如电子工业中的许多器件,例如晶体管以硅为基础,在更大规模集成电路中硅的性能越来越差,能不能找到大规模生产的代替品是一个难题。例如电路中的固体电容,容量越来越大又无法增大体积,只能在电容内部增加电极的表面积和层数,需要更微细的均一金属纳米粒子,目前工业化能做到400nm~1um,能不能做到更小,直接关系到电子工业的进步。

化学的实验应用中需要解决的问题很多,直接影响到人们生活的也很多,包括锂电池能不能容量更高充电速度快又没有燃烧爆炸的风险,太阳能电池能不能提高效率,液氮温度下能超导的高温超导物质能不能实现,有没有更好的不用稀土的磁性物质等等。以上的例子也许多数人在生活中根本不会在意也无法理解其重要性,但的的确确是一个进步能改变一个产业甚至几个产业。在生产工艺上做到无害化、环境友好的同时提高性能,永远是化学科学应用中的追求。

【梁中诚的回答(11票)】:

不管多么精巧漂亮的理论,在一个实际问题面前都是那么的苍白而不堪一击。

【杨帆的回答(13票)】:

我觉得处处都是坑……

【Belleve的回答(18票)】:

理论和现实之间隔着一道天堑,那是人类薄弱的计算能力。

【陈远威的回答(44票)】:

截止到目前为止,目前==2014.07.01,排名靠前的答案都支持 @smile zhu 的观点。

“化学到现在,很难找到一个能够绝对支持并指导绝大部分实验结果的理论”

这个观点所描述的现象没错,化学作为一门学科,缺乏一种自洽的大统一理论的指导,但这一缺陷过去不是现在不是将来也不是化学最大的未解问题。

当然了,其实过去我也以为这是个问题。

我的理由有三点:

1)化学这门学科从建立起的目标就不是建立一个大统一的理论来描述世界,那个目标是物理学的事情。而且这个理论真要建立了,所需要的前提知识太多,一般人没法学。

2)化学作为一门核心自然科学,主要采用的思维方法为归纳法,而归纳法是不能产生一种大统一理论的。

3)从古至今,大多数化学的学生学者在1-2年会发现这一缺陷,然后这些人的一部分会成为学科的学术带头人,然后这些人都没有把这个问题作为自己的头等大事,而是执着于自己擅长领域的研究。(标准归纳法思维啊。。。。)

然后我说一下我认为的当前化学的最主要未解问题:

如何制备在介观规模下能保持微观有序并具备精细结构的物质??比如,石墨烯,碳纳米管,等等。

我的理由还是三点:

1)化学的核心的核心是制备新物质,学科最重要的未解问题始终应该来源于这一方面。

2)微观有序的物质是其它自然科学与工程发展的基础,比如高纯度硅之于半导体工业,单晶叶片之于发动机工业。微观有序又具备精细结构的物质会促进诸多领域的发展,比如电池,芯片,医疗分析,等等。

3)北大教授找到单壁碳纳米管生长控制方法(图)_网易新闻中心 化学家要想弄个大新闻,要么走这条路,要么就只能 化学是你 化学是我 了。。。。

【胡墨的回答(20票)】:

鉴于现在很多回答的实质变成了对化学的个人吐槽。我想先说一些和问题无关,和化学有关的话。以下内容仅代表个人观点。

化学已有的成果已经极大改变了人类世界,并且还将产生更多对人类有意义的成果。我们不妨看看身边日常生活中用到的每一样物品,几乎都离不开化学的贡献。(几个最主要的例子是石油化工——日常能源、合成高分子——塑料和冶金业——金属产品。)并不夸张地说,正是无数勤奋的化学工作者前赴后继,才使这些成为现实。然而,这么一棵枝繁叶茂,为人类带来丰硕果实的参天大树,却被很多人,而且还包括很多即将继承前辈伟大工作的人,理解为一棵问题之树,甚至已经不再是一棵树了,而是一个可有可无的“巨坑”。我们甚至应当逃离这个“巨坑”,到其他根基坚实的“大树”下面去乘凉。我不由得要问,明明是一棵大树,什么时候突然就变成了一个“巨坑”?

把任何学科理想化、完美化,都会走向另一个极端。

无数物理学的先贤和民科都曾为一个重大问题而努力:如何制造一台永动机?也一定会有无数人问过,物理学这么伟大,为什么就不能造出一台永动机,从此生生不息,让人类过上幸福快乐的生活呢?后来发生了什么,大家都知道了。——出问题的究竟是物理学这个“巨坑”,还是这些人?也许都不是。

再看看另外两个学科的例子:

如何看待郭婷婷在文达网写这篇名为《逃离心理咨询》的文章?

刚刚看完了《数学:确定性的丧失》,看的我云里雾里,现代数学的基础到底是什么,这个基础到底确不确定?

我个人尤其推荐关于心理咨询的讨论。引用其中李松蔚老师的一段话吧:

这只是一个年轻人,对着自己已经踏进去半只脚的职业生涯,失望,冷嘲,并道别。

她说:「你为什么不能改变世界?为什么不能改变世界?为什么不能改变世界!!」

她辛辣的嘲笑声,听起来倔强又绝望。

镜头重叠到我自己身上(原谅我的自恋吧):

本科学心理学的时候,我羞于承认自己在学习一门「前范式科学」。

后来鬼使神差地选择了在临床心理学方向深造。

跟@宋萱 同学一起讥刺这个行业的从业者,就像过去那些逼良为娼的「婆子」。

每天吐槽这个专业,吐槽身边的人,吐槽自己。

想尽各种办法参加各种培训,只为接触更多的高手,国内的,国外的,不同流派的……在不同时期对不同老师寄予过很高的期待,但是学习久了,又免不了一次一次的失望……

很多事看不惯,想不通,做不到……愤而上网发文,被系里老师请喝茶。

…………

直到很久以后我才顿悟,那些我以为是跟专业特殊性有关的烦恼,却真的和专业无关。

不管学习什么专业,从事哪门职业,恐怕我都会走过那段羞耻,失望,愤怒,和自以为是的路。

因为这个世界,不管谁来看,不管用任何知识,从任何高度来看:

都是非常非常不理想的。

我们首先有必要区分“有用”和“完美”这两个概念,而不是妄自菲薄,更不该把学科的不完美夸大为一无是处。

复杂系统 (complex system) 下,也许会有普适的结论,但是很可能不是现在我们想象之中的“完美”结论。再举一个简单的例子,骰子里面,普适结论就是,六个面的概率各为六分之一——你却想要知道下一次哪一面朝上,虽然这个问题的确非常重大非常有意义,但很抱歉,这不是一个可以“解决”的问题。就像人类终究是造不出永动机的。

化学也不能造永动机——某些小分子层次具有重大现实意义的问题未必有解答:如氮气的活化,二氧化碳/甲烷的活化,水的(光/电)活化等。但是我们普遍认为这些是重大问题,就像物理中的大统一理论是重大问题,但是有没有可能解决呢?——解决之前,或者被证明不可能之前,谁都不知道。

请原谅我用绝大部分篇幅讨论了我理解中的化学的界限。

下面简单回答一下原来的问题:

当前化学的重大未解问题,可以从什么是核心化学 (core chemistry) 来考虑:化学的本质是且只是合成。

除了刚刚提到的几个小分子(氮气、二氧化碳、甲烷、水)的活化问题,稍大尺度(从纳米到更大尺度的有序结构)的可控合成也是另一个重要的问题。

最后,愿化学的明天更加美好,与各位共勉。

附注:

1. 前半部分不只是跑题,还有很多情绪化的内容,已用下划线标出,请大家小心。

2. 对理论和实验的一点补充看法

从现象上来看,化学当前不完美之一,似乎在于它还几乎只是一门实验科学,当前的化学理论 1)不能良好解释实验结果 2)对于未知世界的预测能力极为有限。因此,我们在做的基本就是“我的实验中发现了x具有性质A”这样的工作,如果想知道“y是不是也具有性质A”,很抱歉,一般来说,除了(花钱花时间)做实验,目前还没有更好的办法。

作为一门依赖于实证研究的科学,基于归纳的一切化学理论都不能自证其可靠性。因为我们不能用朴素的归纳法穷尽这个世界。这种现状,不只是一门实验科学对于“经验”(天真和幼稚的)的怀疑论,而是基于当前化学发展事实的严谨判断。

但是,化学扎根于实际,首先要解决实际问题。即使我们的“理论”支离破碎,但是,一个支离破碎但是符合实际的理论,和一个大统一但是不符合实际的理论,化学工作者应该如何选择?

因此,我个人倾向于认为,化学理论的问题本质上并不是一个大问题,化学不能解决的实际问题,才是更重大的问题。

由于化学研究的对象是原子、分子(近年来还包括分子量更大的高分子和自组装体系)和他们的相互作用,而在大量分子进行相互作用时,是介于宏观体系和微观体系之间的复杂系统 (complex system)。

试着说一个个人的猜测,供各位参考。我的猜测是,我们想象之中的“完美”(此处也许可以翻译成 well-defined)化学,有没有可能,并不是以我们现在想象的形态存在?

【张中岳的回答(3票)】:

化学的根本理论应该在于”结构功能关系“这六个字上。

而事实上我们对结构和功能的关系的理解从未能达到过能指导和预测宏观的,大量的,体相的现象的程度。

从而,化学自身就是一个坑……

【知乎用户的回答(1票)】:

我觉得化学领域里能类比物理里大统一理论的大坑就是计算化学啥时候能把复发反应全部算出来了。。哪天能全算出来了就可以不要化学了。。。

【LiXiaohan的回答(12票)】:

个人觉得,化学本身就没有什么重大的未解问题。作为物理和生物之间承上启下的学科,化学所扮演的角色更多的是架起物理和生物之间的桥梁。所谓的“研究分子和物质变化层面的科学”其实存在于非常尴尬的尺度。化学从炼金术到现在的有机无机分析物化,最核心的内容就是“创造新物质,表征新物质”。归根结底是扮演工具的角色,其本身并不存在未解决的问题。所有化学理论体系的搭建自成一体,也是因为这些是纯经验的。随便翻翻有机反应的机理就会发现其实只是最简单的不完全归纳法。因此,真有什么重大的问题还是需要走到物理和生物的领域去。这也是为什么物理化学和生物化学较更“化学”的有机和无机化学更会出现重大发现的原因。

【知乎用户的回答(12票)】:

大家谈了这么多 “化学是个坑”,尤其是Smile Zhu 童鞋说的 “化学到现在,很难找到一个能够绝对支持并指导绝大部分实验结果的理论”,以及无码喂羊 童鞋的比喻实在太赞!但是同时俺也很赞同白如冰 童鞋在“能否把化学反应看成是微观上物理反应的结果?” 里的“封装”的类比。确实,貌似化学这个封装bug略多。谁让好多化学家数学、物理那么不行呢!发明个“高级语言”那是多难啊!既然理论这么难弄了,我倒是很赞同韦嵥 童鞋的实用主义态度!俺们中国人就该多多发扬这个特质嘛!搞有机合成?很多时候就是个力气活啊!只要有足够的人力跟funding投进去,自然能出成果。现在化学不是也兴high-throughput么!一天几十甚至上百个trial!上周有个莫斯科国立大学的教授说他们组一年合成了500个化合物。合成那么多化合物之后,其实测试表征才是问题啊!所以跟俺们合作,一天48个反应测试,high-throughput的核磁、GPC(貌似暴露专业了)神马的。说到底,化学的根本意义在于创造自然不存在的物质材料呀!这么理解的话,化学的未解问题就是人类社会对材料的需求啊!这个需求可能是无限的,那么化学的未解问题也可能是无限的!除非,任何需求都能够通过“设计”来满足,而这要求 1)从分子到性能的bottom-up的方法完全可靠或者 2)基于黑箱方法的数据库足够庞大!现在看来两者都还很遥远,虽然很多人都以此为追求。

所以,我觉得绝大部分搞化学的没必要去追求 “终极理论”,有理论就不错了。有些数学物理基础好的天才们继续努力,要是能整出“终极理论”就更好了。俺们一般人,就忙着多造些轮子吧!

【王瑞的回答(2票)】:

举个例子,理论,甲苯的极性应该比苯大(不对称的当然比完美对称的苯环极性大),可是事实就是苯的极性3,大于甲苯的2.4。我请教了一些专业人士,最后的结论是:化学式一门实验学科,一切以实验结果为准!

【秋杀的回答(3票)】:

数学是火,点亮物理的灯;

物理是灯,照亮化学的路;

化学是路,通向生物的坑;

生物是坑,埋葬学理的人

【ChesterLin的回答(7票)】:

在大尺度体系中的分子模拟和第一性计算。

甲烷中碳氢键的活化。

高效的催化水的光解的催化剂。

寿命长价格低的汽车尾气处理催化剂。

分子的自组装。

【田主任的回答(1票)】:

我觉得这个问题应该反过来: 现在化学有什么已经完全解决的重大问题吗?

化学系的人都知道, 化学系的数学要求比其他理工科都低, 化学的课本里有很多经验公式和总结规律得到的理论。毕竟分子层面的变化牵扯的因素还是很多的。我一个师兄研究理论的,当年把七台电脑连起来算水分子的氢键角度经常把电脑算死机。

说现代的化学已经比古代迈出了一大步,那是人类自己跟自己比,放宽到自然界本身,我们也就比炼金术士前进了半只脚吧。

数学和物理才是基层学科的基础学科。

原文地址:知乎

爱华网

爱华网