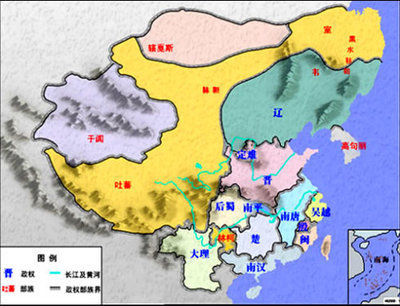

五代十国示意图

五代十国(907~960年),一般是指介于唐末宋初的这一段历史时期。黄巢起义后,唐朝名存实亡,形成了藩镇割据局面。907年,朱温建立后梁,历史进入五代十国时期;960年,赵匡胤取代后周建立北宋;979年灭北汉,自此基本结束了自晚唐以来的分裂割据局面。五代是指后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个次第更迭的中原政权;十国是指前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(荆南)、北汉等十几个割据政权,十国乃称其“大”者,实际上还有不少割据政权。关于五代十国的理解,狭义上为五代十国本身,广义上一般以此代指这一历史时期。

释义

五代十国,是“五代”与“十国”的合称,有时也称为五代,一般认为是公元907年朱温灭唐到960年赵匡胤建立北宋这一历史时期。五代十国示意图(943年)

在此五十四年间,中原地区相继出现了梁、唐、晋、汉、周五个朝代,史称后梁、后唐、后晋、后汉、后周,合称“五代”。在这五朝之外,还相继或同时出现了前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(即荆南)和北汉等十几个割据政权,这十几个政权统称“十国”,这就是中国历史上的“五代十国”。“十国”只是称其“大”者,实际上还有不少割据政权。

关于五代十国的理解,一般分为狭义与广义角度的两种解释。在狭义上一般理解为“五代十国”本身。在具体历史运用实践中,往往以此代指这一历史时期,使得定位与理解更为严谨,这就是广义上的理解。基本信息

1.五代基本情况一览表

序号 朝代 都城 统治年代 开国皇帝 灭亡

1 后梁 汴州(今河南开封) 907年——923年 太祖朱温 灭于后唐

2 后唐 洛阳(今河南洛阳) 923年——936年 庄宗李存勖 灭于后晋

3 后晋 汴州 936年——946年 高祖石敬瑭 灭于契丹

4 后汉 汴州 947年——950年 高祖刘知远 灭于后周

5 后周 汴州 950年——960年 太祖郭威 灭于北宋

2.十国基本情况一览表

序号 朝代/政权 都城/首府 统治年代 开国君主 灭亡

1 吴国 广陵(今江苏扬州) 892年——937年 太祖杨行密 灭于南唐

2 南唐 金陵(金江苏南京) 937年——975年 烈祖李昪 灭于北宋

3 前蜀 成都府(今四川成都) 891年——925年 高祖王建 灭于后唐

4 后蜀 成都 925年——965年 高祖孟知祥 灭于北宋

5 闽国 长乐府(今福建福州) 893年——945年 太祖王审知 灭于南唐

6 楚国(南楚) 长沙府(今湖南长沙) 896年——951年 武穆王马殷 灭于南唐

7 南汉 兴王府(今广东广州) 905年——971年 高祖刘? 灭于北宋

8 南平(荆南) 江陵府(湖北荆州) 907年——963年 武信王高季兴 灭于北宋

9 吴越 西府/杭州(今浙江杭州) 893年——978年 太祖钱镠 灭于北宋

10 北汉 太原府(今山西太原) 951年——979年 世祖刘崇 灭于北宋

3.五代十国时期其余割据政权情况一览表

序号 政权名称 都城/首府 称号/地位 姓名 统治时间 灭亡/结束

1 赵国 镇州(今河北正定) 赵王 王镕 883年-921年 灭于后唐

2 北平国 定州(今河北定州东) 北平王 王处直 907年—921年 灭于后唐

王都 921年—929年

3 晋国 太原府(今山西太原) 晋王 李克用 891年—908年 建立后唐

李存勗 908年—923年

4 岐国 凤翔府(今陕西凤翔) 岐王 李茂贞 907年—923年 灭于后唐

5 定难 夏州(今陕西靖边北) 定难节度使

夏国公 李思谏 895年—908年 建立西夏

李彝昌 908年-909年

定难节度使

朔方王 李仁福 909年-933年

定难节度使

夏国公 李彝超 933年-935年

李彝殷 935年-967年

李光睿 967年-978年

6 卢龙、燕国 幽州(今北京) 卢龙节度使

燕王

皇帝 刘守光 907年—913年 灭于晋国

7 殷国 建州(今福建建瓯) 皇帝 王延政 943年—945年 灭于南唐

8 武平(湖南) 潭州(今湖南长沙) 武平节度使 刘言 950年—953年 灭于北宋

王逵 953年—956年

周行逢 956年—962年

周保权 962年—963年

9 清源(泉漳) 泉州(今福建泉州) 泉漳都指挥使

清源节度使 留从效 945年—962年 灭于北宋

清源节度使

泉漳留守 留绍镃 962年—962年

清源节度使 张汉思 962年—963年

陈洪进 963年—978年

10 朔方(灵武) 灵州(今宁夏灵武) 朔方节度使

颍川郡王 韩逊 900年—914年 灭于西夏

朔方节度留后

灵武节度使 韩洙 914年—928年

朔方节度留后 韩澄 928年—929年

朔方节度使 康福 929年—932年

朔方节度留后 张希崇 932年—939年

陈留王

朔方节度使 冯晖 939年—952年

灵州大都督府长史

朔方留后 冯继业 952年—?年

西平王、灵州知州 裴济 ?年—1002年

11 静海(交趾) 交州(今越南河内) “静海”政权定位有争议,此略,详情参见“静海节度使” 走向独立

12 归义(

西汉金山国) 敦煌(今甘肃敦煌) “归义”政权定位有争议,此略,详情参见“归义军节度使” 灭于西夏

13 河西 凉州(今甘肃武威) “河西”政权定位有争议,此略,详情参见“河西节度使” 灭于西夏

特点

五代十国本质上是中晚唐的藩镇割据的延续,早在晚唐时代这些藩镇已经存在,至唐亡后这些藩镇仍存在,而且割据更加剧烈,由是者维持了数十年。五代十国的政权基本上都为昙花一现,因为有实力的将领经常发动兵变夺权,如李嗣源、李从珂、石敬瑭、郭威等人都是靠兵变上台的。另外,五代十国又是战火纷飞的年代。由于没有一个稳定的对十国有压倒性的中原王朝,各个割据政权间战斗不休,统治者多重武功而轻文治。五代的开国之君,都是前朝的藩镇,靠军事割据发展起来的,故这一时期的历史特点是战争频繁,政权屡有更迭。五代十国大多开国之君出身于社会中下层,这也是此时期一个值得关注的特点。

名词来源

中国古代以正统史观为主,因五代建立于中原地区,占据着原唐朝都城的中央地区,

五代十国地图(14张)

并以正统自居,是当时传统的中央朝廷,故后来的史学家著五代史,而十国及其余政权被称为“割据势力”。

“五代十国”一词与政权定位来源于薛居正《旧五代史》及欧阳修《新五代史》,新旧五代史均把梁、唐、晋、汉、周五个朝代统称为“五代”。而《新五代史》又分别为五代时期众多割据政权中具有代表性且称制的十个割据政权著了“十国世家”,继而产生了“十国”的定位。北宋路振撰《九国志》,其孙路纶续作《荆南志》,遂称《十国志》,其后刘恕作《十国纪年》。“五代”便多与“十国”合称使用,“五代十国”一词于是便作为较之“五代”更为严谨的一个历史名词和别称逐渐流传开来。

近代部分史学家根据传统历史学理论,将北汉归于后汉残余政权,又将桀燕、岐国两个割据政权列入,于是产生了“五代十一国”这个新的名词与政权定位解释来代指这一历史时期,不过由于历史沉淀与传统习惯,一般使用仍以“五代”和“五代十国”为主。

历史年限

关于五代十国的年限,一般传统的说法为:北宋建立于960年,作为中原地区主体政权的“五代”结束,历史主体进入北宋时期,因此五代十国存在于公元907年至公元960年期间;另一说为:北宋灭亡“十国”中的北汉于公元979年,所以五代十国的历史时期为公元907年到979年。年限争议

这两种最为普遍的五代十国中期中国形势图

说法尚存在争议,其根本分歧在于:1、对五代十国理解的角度和立场存在广义与狭义的差异;2、对“五代”与“十国”作分割或捆绑式理解的差异;3、对政权定位的差异。

第一种说法大多基于“正统”史观,以五代为历史主体。大多史学家及学者认为,这一时期对中原王朝称臣的部分“十国”国家,以及其余诸多奉中原王朝为正朔的政权,可以定位为中原王朝的诸侯国或者藩属国以及地方割据政区,甚至其余未臣服政权和它们一样也被视为割据势力,而五代的主体地位也因此更加坚定。这同时也是将“五代十国”简称为“五代”,或将这一时期直接称为“五代”的重要原因。第二种说法基于北宋建立时实际分裂局面尚存的事实,将“五代”与“十国”既分割又捆绑式地片面理解。实际起止

实际上“十国”中诸如吴、吴越、闽、南汉、楚、前蜀以及其他割据政权岐(凤翔)、卢龙(燕)、定难(夏)、朔方、成德(常山)、魏博(邺)等,它们均建立于五代之前。甚至包括五代的后梁、后唐两个政权的前期雏形梁(宣武)、晋(河东)也建立于唐朝末期。所以事实上在唐朝正式灭亡之前,五代十国分裂局面已经基本形成。直至979年北宋灭亡北汉,才基本结束这一分裂时期,实现了对中国大部的统一。而五代十国时期的定难(夏)、朔方、静海、河西、归义等割据政权,北宋王朝并未实现对它们的统一。定难走向独立,并统一了朔方、河西、归义,建立了西夏王朝;而静海政权开始分裂,并从此走上了一条不归之路,最终成为独立国家(即今天的越南)。所以究其根本,五代十国这一分裂时期在本质上远不止五十三年,自黄巢起义后一直到北汉灭亡,分裂割据时间共长达近一百年。

五代嬗递

五代(907年-960年)是五个朝代的合称。从907年朱温废唐建立后梁开始,五个朝代后梁,后唐,后晋,后汉,后周依次更替。后梁太祖朱温篡唐昭宣帝,建立后梁。及后,后唐庄宗李存勖攻陷开封,灭后梁,建后唐,后唐后来被后晋开国皇帝石敬瑭所灭。13年后契丹军队南下,消灭后晋。此时,刘知远在太原称帝,国号后汉,4年后,后汉被后周太祖郭威所篡,及后后周亦被宋太祖赵匡胤所篡。直到960年赵匡胤代周建立宋朝,共53年。

五代的主要位置在中原,后唐、后晋、后汉君主为汉化的沙陀人,后梁和后周君主则是汉人。除后唐定都于洛阳外,其余4代(后梁、后晋、后汉、后周)都定都于开封(汴京)。后梁

唐王朝在黄巢起义的沉重打击下分崩离析,名存实亡。原为起义军将领的朱温叛变投唐后,朝廷封左金吾卫大将军,赐名“全忠”。天复元年(901年)封为梁王。后朱全忠于903年再起反心,挟持唐昭宗并诛宦官数百人,彻底剪除持续一百多年的宦官势力。904年,朱全忠杀唐昭宗,另立李柷为太子即位,是为唐哀帝。905年朱全忠又大肆贬逐朝官,并将崔枢等被贬的朝官三十余人全部杀死于白马驿,历史称之为“白马驿之祸”。在政治上的阻力全部扫除后,朱全忠遂于907年废哀帝自立,改国号梁,史称后梁,是为梁太祖,都于开封。至此唐朝完全灭亡。中国历史由此也正式再一次进入了大割据的军阀混战时代。912年6月,朱温第三子朱友圭杀父朱温自立称帝。913年2月,朱温第四子朱友贞讨逆之名又杀兄自立,称梁末帝。923年被后唐所灭。后唐

908年,沙陀部人李存勗继其父晋王李克用之位,任河东节度使,袭晋王。后攻破幽州,尽并卢龙(桀燕国)及河北之地,923年称帝,改国号唐,史称后唐,是为后唐庄宗,同年攻占开封,梁末帝死,后梁随即灭亡,庄宗遂定都西京-洛阳。926年后唐魏州发生兵变,庄宗被乱兵所杀。太祖李克用养子李嗣源遂入洛阳,称后唐明宗。明宗死后,933年明宗第三子李从厚嗣位,称闵帝。后为李从珂部下所杀。934年明宗养子李从珂乃即位,936年大将石敬瑭叛后唐,引契丹兵败唐军,攻洛阳,李从珂自焚身亡。后晋

936年,李克用部将石敬瑭反唐,借契丹兵攻入洛阳,灭后唐称帝,国号晋,称石敬瑭

高祖,定都于东京-开封。割燕云十六州与辽,对辽主臣称子。942石敬瑭卒,其侄石重贵嗣位称出帝。946年,辽兵攻入汴,出帝被掳至辽建州,后晋亡。后汉

沙陀部人刘知远曾与石敬瑭合谋反唐。后唐灭亡后,为河东节度使世居太原。947年后晋亡,他便改国号汉,后定都于汴京-开封,称高祖。948年高祖第二子刘承佑嗣位,称隐帝。950年李守贞等藩镇发生叛乱,隐帝命郭威平之,帝忌郭威,欲杀之,郭威遂反,隐帝为溃军所杀,后汉亡。后周

950年后汉大将郭威以邺都留守起兵入汴,951年灭后汉,即帝位,建后周,定都汴京-开封,称太祖,后于954年卒。同年柴荣(郭荣)以太祖养子(内侄)嗣位。959世宗病死,其子柴宗训(郭宗训)嗣位,称恭皇帝。960年正月,辽兵南侵,殿前都点检赵匡胤率军出御,策动陈桥兵变,建宋代周,恭帝在位仅六个月。

十国割据

十国是对五代时期先后建立的吴、南唐、吴越、楚、闽、南汉、前蜀、后蜀、南平、北汉等十个割据政权的合称。北宋欧阳修《新五代史》著“十国”世家,路振撰《九国志》,不含南平,其孙路纶续作《荆南志》,遂称《十国志》,其后刘恕作《十国纪年》,“十国”一词于是逐渐产生。前蜀

前蜀是唐朝册立的蜀王、西川节度使王建在成都建立的。907年,朱温建梁后,王建亦于成都称帝,国号“大蜀”,史称“前蜀”。王建在位12年,他励精图治,注重农桑,兴修水利,扩张疆土,实行“与民休息”的政策。前蜀拥有沃地千里、丰饶五谷的成都平原,又因长年没有战争,因此前蜀的经济、文化、军事得以迅速发展,成为强国。但918年王建死后,继承人王衍奢侈无度,残暴昏庸。公元925年,后唐伐蜀,蜀军战败,成都沦陷,前蜀灭亡。后蜀

925年,后唐灭前蜀,孟知祥因功被任命为西川节度使,不久吞并东川节度,遂据有两川之地。933年二月,后唐封为蜀王。934年,孟知祥趁后唐发生内乱时自立,国号蜀,史称“后蜀”,定都成都。孟知祥只当了7个月皇帝就去世,由其子孟昶继位。孟昶继位之初励精图治,扩展疆土,后蜀一度国势强盛,并得享三十年的和平。但也由于蜀境承平日久,孟昶在位后期开始贪图逸乐、不思国政,朝政变得十分腐败。公元965年,宋军攻蜀,蜀军主力在剑门关大败,宋军趁势进攻成都,孟昶出降,后蜀灭亡。吴

南吴的创始者杨行密在892年被唐封为淮南节度使,902年被封为吴王。公元905年,杨行密逝世,其子杨渥继位,但他喜好游玩作乐,又排挤功臣宿将。张灏、徐温因故发动兵变,杨渥被架空权力,并在908年被杀,由其弟杨隆演继位。公元919年,杨隆演正式即吴国王位,改元武义。由于徐温继续独掌大权,杨隆演仍然无法控制局面,在920年郁郁而终,由其子杨溥继位。杨溥在927年正式称帝,大权依然在徐氏手中。937年,杨溥让位于徐温养子徐知诰,南吴灭亡。南唐

南唐的奠基人是南吴权臣徐温,独揽大权,吴主只是傀儡而已。927年,徐温去世,李昪

养子徐知诰成为南吴的实际统治者。937年,徐知诰篡吴称帝,国号为齐,史称徐齐。939年,徐知诰宣称自己是唐室后裔,恢复原来的李姓,改名为李昪,改国号为唐,史称南唐。943年,李昪去世,由其子李璟继承皇位。957年,后周世宗南征南唐,李璟大败,割让长江以北十四州给后周,并且去掉自己的帝号,只称江南国主。961年,李璟去世,太子李煜即位。李煜虽然是一个出色词人,但却不是一个出色的君主。973年,宋主赵匡胤召李煜入朝,李煜拒绝,赵匡胤遂进攻南唐。975年,宋军攻陷金陵,李煜被俘,南唐灭亡。吴越

吴越的建立者为唐镇海、镇东节度使钱镠,902年封为越王,904年,改封吴王,都城杭州,盛时疆域为约为今浙江全省、江苏南部、福建东北部。开平元年(公元907年)后梁封钱镠为吴越王,故该年为吴越建国之年。后唐长兴三年(公元932年)钱镠卒,子钱元瓘继位。后晋天福五年(公元941年),钱元瓘去世,其子钱弘佐继位。辽国会同十年(公元947年),钱弘佐去世,其子年纪尚幼,故由其弟钱弘倧继位。但钱弘倧欲限制将领权力,结果内牙统军使胡进思在当年十二月发动政变,改立钱弘倧的弟弟钱弘俶继位。公元978年,钱弘俶向北宋献出土地投降,吴越灭亡。闽

闽国的建立者王审知与其兄王潮在唐昭宗年间逐渐控制福州一带,王潮被授为威武军节度使。898年王潮去世,由王审知继承。909年王审知被后梁封为闽王。925年王审知去世,长子王延翰继立。王延翰个性骄傲荒淫,残忍凶暴,结果在926年被王延翰之弟王延钧及王审知之养子王延禀杀掉。王延钧继承闽王位,在933年称帝。935年王延钧被其子王继鹏所弑,王继鹏夺位。王继鹏个性猜忌,屡杀宗室,结果在939年朱文进、连重遇的兵变中被杀,由其叔王延曦继承。王延羲一向暴虐,朱文进、连重遇两人认为王延羲有加害之意,遂在943年刺杀王延羲。朱文进自称闽王,但不久就被王审知的另一个儿子王延政击败。945年,南唐抓住闽国内乱机会进攻,南唐军攻陷福州,王延政投降,闽国亡。楚

南楚的创立者马殷在896年被唐封为武安军节度使。907年后梁建立,马殷主动向中央称臣,被封为楚王。马殷采取“上奉天子、下抚士民、内靖乱军、外御强藩”的政策,使楚国国势强盛。927年,后唐正式封马殷为楚国王,马殷改潭州为长沙府,作为国都,并在长沙城内修宫殿,置百官,建立了一个名符其实的独立王国。930年马殷去世,由其子马希声继位。932年马希声去世,其弟马希范继承。947年马希范去世,将领排除马希范诸弟中年龄最长的马希萼,而拥护马希广继立。此举导致马希萼的不满,楚国内乱爆发。950年马希萼攻打长沙,马希广战败,马希萼自立为楚王。但马希萼自得位后志得意满,纵酒荒淫。部下王逵、周行逢反抗,占据朗州,拥护马殷长子马希振之子马光惠当节度使。数月后,徐威等将领兵变,拥护马希崇为武安留后,南楚大乱。南唐抓住南楚内乱的机会,于951年进攻楚国,攻占长沙,南楚灭亡。南汉

南汉的奠基者是唐清海军节度使刘隐,唐亡后臣服后梁。刘隐率兵平定了岭南,又从南楚手中夺取了容、邕两管。他重用岭南士人,为日后建国打下了基础。911年刘隐去世,由其弟刘岩继位。刘岩在削平岭南其他地方割据势力后,于917年称帝,建国号汉,史称南汉。刘岩与邻国和好,又兴办学校,提倡教育,在国内推广科举制度,使南汉国力蒸蒸日上。 942年,刘岩去世,其子刘玢继位。但刘玢贪图享乐,不思治国。结果境内发生反抗起义,南汉国力开始走下坡路。943年,刘晟杀兄自立,虽然他从南楚手中夺取了不少地盘,但他却是一个残暴的君主,大肆屠杀皇族和部下,使南汉每况愈下。958年,刘晟病逝,由其子刘鋹继位。刘鋹亦是昏暴之主,南汉在他手中彻底腐坏堕落。结果在971年宋军进攻时,南汉无力抵抗,刘鋹投降,南汉灭亡。南平(荆南)

荆南的建立者高季兴为朱温部下,907年朱温称帝后被封为荆南节度使,其首府为江陵。后梁灭亡后,高季兴继续向后唐称臣,在924年被李存勖封为南平王。后唐灭前蜀时,高季兴曾表示要帮助后唐进攻,但实际并未兑现承诺。后唐明宗继位后,高季兴却向后唐索要前蜀土地。明宗李嗣源大怒,发兵征讨荆南。所幸因为江南雨季到来,唐军粮草不济,高季兴才摆脱被灭亡的命运。929年高季兴逝世,其子高从诲上台后,重新修复与后唐的关系,于934年被封为南平王。荆南地小国弱,因贪图赏赐,几乎向所有附近称帝的政权称臣,而且还抢夺其他政权的贡品。各国称高季兴和高从诲为“高赖子”。948年高从诲逝世,其子高保融继位,继续侍奉中央政府。960年高保融去世,其子高继冲年幼,故以高保融之弟高保勖继承。962年高保勖去世,由高继冲继承。963年宋军南征时路过江陵,高继冲见宋军兵威深感恐惧,遂投降于宋,荆南灭亡。北汉

北汉又称东汉,其开国君主刘崇是后汉高祖刘知远的弟弟,任河东节度使、太原尹。951年,郭威灭汉建周。刘崇占据河东十余州在太原称帝,国号汉,史称北汉。北汉是十国中最弱的国家之一,所以刘崇结辽为援,奉辽帝为叔皇帝。公元954年,刘崇试图趁周世宗刚继位的机会进攻后周,结果被后周打得惨败,国力大衰。刘崇于同年逝世,其子刘承钧继位,继续侍奉辽国的政策,称辽主为父皇帝。公元968年,刘承钧病逝,养子刘继恩继位,不久被供奉官侯霸荣刺杀。刘继恩之兄刘继元继位,残忍嗜杀,亦动辄将忤逆他的臣属灭族,北汉江河日下。969年宋太祖赵匡胤亲征北汉,宋军久攻不下退兵。但宋军在979年卷土重来,宋太宗赵光义亲征,宋军势不可挡,刘继元向辽军求救,辽国援军亦被击退,刘继元被迫投降,北汉亡。

藩镇并立

“十国”存在时期较长或疆土面积较大,更具有历史影响与代表性,且均称制立国,故将五代之外的这十几个割据政权统称为“十国”,亦或称其“大”者。此时期还存在有:晋、岐、定难、燕(卢龙)、赵、北平(义武)、殷、武平、泉漳、朔方等割据政权。

其中晋、岐、燕、赵、北平、殷等政权均称制建国。五代十国前期北方形势图

这些政权以定难、晋历史影响最大,后来分别演变为西夏、后唐,一般不列入十国。赵、北平虽称王立国,但存在时间较短,又先后附属于后梁、晋,性质可作为割据节度使政区,是半独立政权。殷国存在时间短,规模极小,一般作为闽国残余政权。岐国完全是一个独立王国,燕国前期为割据节度使政区,后僭越称帝,但与岐国一样存在时间较短,故也不列入“十国”。其余部分节度使虽为割据政权,当时并未僭号称国,名义上是中原王朝附庸,且历史影响较小,也不归于“十国”。

部分史学家以北汉为后汉残余延祚政权,将燕、岐二国列入,将五代十国这段历史又称为“五代十一国”。不过一般习惯以“五代十国”为传统,二者无论怎么定位,均表达同一段历史,只是名称不同,政权定位伸张不同。晋

晋国(891—923年)是后唐的前身,部分史学家称其为“前晋”,存在于唐末五代十国前期,位于今山西、河北一带,是北方最大的割据政权。891年—923年,历2主,李克用建立。唐大顺二年(891年),唐昭宗册封河东节度使李克用为晋王,都太原,占据河东一地。907年,朱温篡唐称帝,建立后梁。晋王李克用仍然使用唐“天佑”年号,以“光复大唐”为政治口号,长期与中原的后梁对峙。后梁开平二年(908年)李克用死,子李存勖继晋王位。干化元年(911年)晋国在柏乡(今属河北)决战中,大败后梁兵,接着攻占幽(今北京)﹑魏(今河北大名北)等州,取得河北。龙德三年(923年)四月,李存勖称帝于魏州,是为庄宗,改元同光,国号唐,史称后唐。同年十月,灭后梁,十二月,迁都洛阳。岐(凤翔)

岐国(887—923年)中国唐末割据凤翔(今属陕西)的藩镇,也是五代十国的一国。岐王李茂贞(856~924年),本名宋文通。唐乾符年间,因败黄巢将领尚让,以功擢神策军指挥使。光启元年(885),李克用率军逼长安,唐僖宗出奔,文通护驾有功,擢武定军(洋州军号)节度使,赐姓李,名茂贞,字正臣。僖宗回长安途中,茂贞杀凤翔节度使李昌符,代为节度使。

大顺二年(891),他胁迫昭宗杀宰相,任命他为凤翔和山南西道(治兴元)两镇节度使,封秦王,成为关中最强大的藩镇。乾宁二年(895),茂贞与邠州(今陕西彬县)王行瑜、华州(今陕西华县)韩建同犯长安,杀宰相,整兵而返。次年,茂贞再次攻入长安,昭宗依韩建。茂贞焚烧宫阙,大掠坊市而去。

光化年间,茂贞进封岐王。天复元年(901),朱温以兵入关,请昭宗迁都洛阳,宦官韩全诲与茂贞劫持昭宗到凤翔。朱温围凤翔。三年,茂贞势蹙,被迫杀全诲,送出昭宗。后梁开平元年(907)朱温灭唐,建后梁。茂贞仍用唐年号,开岐王府,置官属。当其盛时,有地20州,至后梁末年,岐仅7州而已。后唐同光元年(923),后唐庄宗李存勖灭后梁,建后唐,茂贞上表称臣。定难(夏)

定难节度使(881—1038年),又称夏绥节度使,是唐朝在今西北地区设置的节度使。881年,党项首领拓跋思恭在此割据,成为西夏王朝的前身。

定难军首领拓跋思恭因为替唐朝镇压黄巢起义被封为定难军节度使,并封爵夏国公,赐姓为李。据有夏州(治今陕西靖边北)、宥州(治今内蒙古鄂托克旗)、银州(治今陕西榆林)、绥州(治今陕西绥德)、静州地,首府夏州。以后李家世代领有定难军。宋初,定难节度使、夏国公李继迁起兵反宋,大败宋朝从宋朝独立。并向辽国求援。1038年,李继迁的孙子李元昊称帝,建立西夏国。燕(卢龙)

燕国(895—913年)的前身为唐末藩镇卢龙节度使,乾宁元年(894年),晋王李克用攻陷幽州。次年(895年),李克用表奏刘仁恭为卢龙留后,不久,唐政府追认刘仁恭为卢龙节度使。刘仁恭任卢龙节度使后,亟思背离李克用。从此晋、燕相互攻伐,互成水火。907年,刘仁恭被其子刘守光囚禁,刘守光自为卢龙节度使。909年,后梁封刘守光为燕王。911年称帝,国号“大燕”,史称桀燕。913年,晋王李存勖讨伐刘守光,攻陷幽州,被囚禁的刘仁恭亦与刘守光为晋军所擒,版图并入晋国。914年,刘氏父子被李存勖斩首献于晋国太庙。赵(成德)

赵国(883—921年)的前身为唐朝的成德节度使,唐末到五代割据河北,为河北三镇之一。也是河北的藩镇最稳定的一个,160年只有三姓更迭。唐僖宗中和三年(883年),成德节度使、常山王王景崇死后,年仅十岁的儿子王镕继位。907年,后梁封王镕为赵王,以镇州为都城。王镕有智谋,在李克用父子、朱温、罗绍威之间周旋,割据镇冀近40年。921年赵国发生兵变,王镕被义子张文礼所杀,赵国灭亡。后来张文礼的儿子张处瑾为李存勖所灭。北平(义武)

北平国(879—929年),唐末五代时割据政权,因其领域大致在古中山国境内,故又称中山国,是五代十国时最小的国家之一,辖定州(今河北定州一带)、易州(今河北易县一带)、祁州北平国、赵国示意图

(今河北安国一带),领域在今河北中部一带,都城定州(今河北定州)。879年,王处存被唐王朝封为义武军节度使,成为易、定州统治者,建立割据政权。895年,王处存逝世,谥曰忠肃,其子王郜继位。900年,梁朱温率兵进攻定州,王郜遣其叔兵马使王处直率兵抵抗,大战于沙河,为梁所败。王处直领兵回定州城驱逐王郜,王郜逃亡晋,王处直被将士推为主。他与梁议和结盟,朱温表其为义武节度使、封太原王。

907年,朱温建立后梁,封王处直为北平王。北平政权正式建立。910年,王处直绝梁与晋结盟,其后随晋王北破燕国,南取魏博,与梁争战十数年。后来,王处直阴结契丹,企图脱离晋独立,921年,王处直养子王都发动兵变囚禁王处直,王都继位,又与晋结好。929年,王都又引契丹为援,企图脱离后唐,屡为后唐所败,晋攻克定州城,王都与家属自焚而死,北平灭亡。王处存于879年建立,历二世四主,929年为后唐所灭,共计50年。殷

殷国(943—945年),五代十国时期,割据势力闽后期分支势力的一个国号,为王延政所建立。五代晋天福八年(943)二月,王延政以建州建国称帝,国号“殷”,改元天德。殷国国小民弱,实际国土仅建州、镛州(王延政升将乐县为镛州,南唐灭闽后废州为县)、镡州三州。南唐灭闽后改剑州,改龙津县为剑浦县,又新设延平、富沙二县,北宋时又改为南剑州)五县(将乐、昭武、建阳、建安、浦城,加龙津则为六县),故王延政也被时人讥为“五县天子”。至天德三年(945年)正月,泉、漳、汀等州相继归附,延政又攻取福州,遂改国号闽,仍定都建州。南唐保大三年(945年,即天德三年)八月,南唐军陷建州,闽亡。王延政家族被迁移到金陵州。建州改为永安军,不久,又改为忠义军。殷国大致为今日福建南平市,国都建州即今日南平市下辖之建瓯市。武平

武平节度使(951—963年),又称武平军节度使、湖南节度使,简称武平军,是五代十国时期,在马氏楚国覆灭后湖南地区割据势力的名称。951—963年间,共经历四任三姓节度使,后为宋朝兼并。末代节度使是年仅12岁的周保权。清源(泉漳)

清源节度使(945—978年),简称清源军,又称平海军,是五代十国时期,位于今日闽南泉、漳一带,在闽国覆灭后,是闽南地区割据势力的名称。南唐灭闽(945年)后,闽地三分,南唐得建州、汀州,吴越国得福州,而泉州、漳州为当地人留从效、陈洪进占据,称清源军、平海军,至太平兴国三年(978年)为宋所灭。朔方(灵州)

朔方节度使(900—1002年),又称灵武节度使、朔方军,是唐朝在今西北地区为防御后突厥汗国设置的节度使,天宝年间十节度使之一。拥立唐肃宗和平定安史之乱的重要力量,后辖区分割为朔方、振武、夏绥、邠宁、泾原和鄜坊。本来是灵州的列校。唐朝末年,韩逊(?-914年)占据灵州朔方节度,朝廷授以节钺。后梁建立时,朱温加封韩逊为检校太尉、同平章事,不久又加封中书令,封颍川王。北宋真宗咸平五年(1002年),朔方节度和灵州被定难军节度使、夏王李继迁攻克。

其它政权

五代时期,在中原之外,还有很多政权。

1、在沙州有归义军曹氏政权;

2、在交州有静海军(又称静海节度使)割据政权;

3、在甘州、西州有回鹘可汗,史称甘州回鹘、西州回鹘;

4、今新疆地区还有于阗等国;

5、今青海、西藏一带有陷于分裂状态的吐蕃;

6、今云南地区先后出现了大长和、大天兴、大义宁、大理国等,都是南诏政权的延续;

7、在东北有建国于盛唐时的渤海国;

8、居住在今内蒙古西拉木伦河流域的契丹族,在唐朝灭亡的同年,耶律阿保机统一了契丹八部,势力日强。贞明二年(916年)建立 契丹国。后唐时,契丹攻灭渤海国,南向争夺中原。天福十二年(947),改国号大辽,建立辽国,改元大同。自此以至于北宋,一直与中原王朝对峙。

帝王世系

五代十国传承世系表

【梁】907年—923年

序号 庙号 谥号 姓名 统治时间 年号 备注

肃祖 宣元皇帝 朱黯

敬祖 光献皇帝 朱茂琳

宪祖 昭武皇帝 朱信

烈祖 文穆皇帝 朱诚

1 太祖 神武元圣孝皇帝 朱温 907-912年 开平907-911年 901-907年梁王

2

郢王 朱友珪 912-913年 凤历911-912年

3

均王、末帝 朱友贞 913-923年 乾化913-915年

贞明915-921年

龙德921-923年

【唐】923年—936年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

懿祖 昭烈皇帝 朱邪执宜

唐朝蔚州刺史

献祖 文皇帝 朱邪赤心

(李国昌)

唐朝振武、代北节度使

太祖 武皇帝 李克用 891-908年晋王 天佑907-923年 唐朝河东节度使、晋王

1 庄宗 光圣神闵

孝皇帝 李存勖 923-926年皇帝 同光923-926年 908-923年晋王

惠祖 孝恭皇帝 李聿

毅祖 孝质皇帝 李教

烈祖 孝靖皇帝 李琰

德祖 孝成皇帝 李霓

2 明宗 圣德和武

钦孝皇帝 李嗣源 923-933年 天成926-930年

长兴930-933年

3

闵皇帝 李从厚 933-934年 应顺933-934年

4

末帝、潞王 李从珂 934-936年 清泰934-936年

【晋】936年—947年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

靖祖 孝安皇帝 石璟

唐朝朔州刺史

肃祖 孝简皇帝 石郴

睿祖 孝平皇帝 石翌

唐朝振武防御使

宪祖 孝元皇帝 石绍雍

唐朝铭州刺史

1 高祖 圣文章武明德孝皇帝 石敬塘 936-942年 天福936-942年

2

少帝、出帝 石重贵 942-947年 天福942-944年

开运944-947年

【汉】

后汉 947年—950年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

文祖 明元皇帝 刘湍

德祖 恭僖皇帝 刘昂

翼祖 昭宪皇帝 刘僎

显祖 章圣皇帝 刘琠

1 高祖 睿文圣武昭肃孝皇帝 刘知远(刘暠) 947-948年 天福947年

乾佑948年

2

隐皇帝 刘承祐 948-950年 乾佑948-950年

北汉 951年—979年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

3/1 世祖 神武皇帝 刘崇(刘旻) 951-954年 乾佑951-954年

4/2 睿宗 孝和皇帝 刘承钧 954-970年 乾佑954-957年

天会957-970年

5/3

少主 刘继恩 970年 天会970年

6/4

刘继元 970-982年 广运970-982年

【周】951年—960年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

信祖 睿和皇帝 郭璟

僖祖 明宪皇帝 郭谌

义祖 翼顺皇帝 郭蕴

庆祖 章肃皇帝 郭简

1 太祖 圣神恭肃文武孝皇帝 郭威 951-954年 广顺951-954年

显德954年

2 世宗 睿武孝文皇帝 郭荣

(柴荣) 954-959年 显德954-959年

3

恭皇帝 郭宗训

(柴宗训) 959-960年 显德959-960年

【岐】887年—923年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

1

忠敬王 李茂贞(宋文通) 887-923年 唐朝年号

天佑907-923年 887年任凤翔节度使

891年封秦王

光化年进封岐王

【楚】897年—951年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

文肃王 马筠

庄穆王 马正

景庄王 马元丰

1

武穆王 马殷 897-930年 无,用中原年号 897-907年武安节度使

907-927年楚王

927年封楚国王

2

衡阳王 马希声 930-932年

3

文昭王 马希范 932-947年

4

马希广 947-950年

5

恭孝王 马希萼 950年

6

马希崇 950-951年

【吴越】904年/893年—978年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

1 太祖 武肃王 钱鏐 893-932年 天佑904-908年

天宝908-923年

宝大923-925年

宝正925-932年 893年封镇海节度使

896年加封镇东节度使

902-904年越王

904-907年吴王

907年封吴越王

2 世宗 文穆王 钱传瓘(钱元瓘) 932-941年 无,用中原年号

3 成宗 忠献王 钱弘佐(钱佐) 941-947年

4

忠逊王 钱弘倧(钱倧) 947年

5

忠懿王 钱弘俶(钱俶) 947-978年

【前蜀】907年/891年—925年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

1 高祖 神武圣文孝德明惠皇帝 王建 907-918年 天复907年

武成908-910年

永平911-915年

通正916年

天汉917年

光天918年 903-907年蜀王

2

圣德明孝皇帝 王衍(王宗衍) 918-925年 乾德918-925年

【后蜀】934年/925年—965年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

1 高祖 文武圣德英

烈明孝皇帝 孟知祥 934年 明德934年 925-933年西川节度使

933年-934年蜀王

2

睿文英武仁

圣明孝皇帝 孟仁赞(孟昶) 934-965年 明德934-937年

广政938-965年

【吴】904年/892年—937年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

1 太祖 武皇帝 杨行密 904-905年 唐朝年号

天佑904-905年 唐朝淮南节度使、吴王,

南吴国实际建国者。

2 烈宗 景皇帝 杨渥 905-908年 天佑905-908年 在位称弘农王

3 高祖 宣皇帝 杨隆演

(杨渭) 908-921年 天佑908-919年

武义919-921年 908-910年弘农王

910-919年吴王

919-921吴国王

4

高尚思玄弘古让皇帝 杨溥 921-937年 顺义921-927年

乾贞927-929年

大和929-935年

天祚935-937年 921-927年吴国王

927年称皇帝

【燕】909年/895年—913年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

1

刘仁恭 895-907年卢龙节度使 唐朝年号天佑 唐朝卢龙节度使

2

刘守光 907-909年卢龙节度使

909-913年 后梁开平907-909年

应天911-913年 909-911年燕王

911年称帝,国号燕

【南汉】917年/905年—971年

序号 庙号 谥号 姓名 在位时期 年号 备注

太祖 文皇帝 刘安仁

唐朝潮州长史

代祖 圣武皇帝 刘谦

唐朝封州刺史

烈宗 襄皇帝 刘隐 905-911年 无,用中原年号 唐朝封州刺史、

清海节度使;

后梁南平王、南海王

1 高祖 天皇大帝 刘

爱华网

爱华网